这次的标题叫“从列宁格勒到圣彼得堡”。前面几讲也有“从哪里到哪里”式的标题,那都是地理空间的转移,比如“从哥本哈根到斯德哥尔摩”。这次是时间的转换,1991年,苏联解体,列宁格勒更名为圣彼得堡。我第一次去这个城市,是它叫列宁格勒的最后岁月。

一

从伦敦硬闯列宁格勒

1991年7月13日,我和方广锠先生从伦敦前往列宁格勒。当时,我们在编英藏敦煌残片目录,为了将俄藏文献与英藏文献对比,所以打算去一趟列宁格勒。出发前咨询中国驻英国使馆,使馆说中国人去苏联,社会主义国家之间不要签证;打电话问苏联驻伦敦的领事馆,对方说中国人要签证。我俩想了想,得信中国使馆的,所以就没办签证。到了希斯罗机场,机场的票务人员见我们没签证,不让上飞机。我把中国使馆的说法告诉他们,他们给AEROFLOT航空公司打电话,航空公司表示的确不要签证。机场票务人员对航空公司说,如果他俩进不了苏联,你们把他俩运回来,航空公司说可以,我和方广锠先生就这样匆匆忙忙上了飞机。从伦敦飞到列宁格勒很快,大概两个小时,下午3点起飞,列宁格勒当地时间7∶50到达,飞机沿着欧洲海岸线,途经北欧上空,一路上景色很美。

到了列宁格勒,来接我们的是孟列夫(L.N.Menshikov)的女儿玛莎,玛莎是做中国艺术史研究的,会讲英文。进关时,边防的人听不懂中文,把我们的护照拿进去研究了十五分钟,回来之后“啪”地扣了个戳子,我们就进关了,真是不容易。我和方广锠都不会俄语,我登机前在希斯罗机场买了一本英俄对照的小册子,一边是英文词汇,一边是俄文词汇,标注了俄语的拉丁字母发音。打车的时候,用俄语拼“出租车”,列宁格勒的司机非常好,不管是不是出租车,看到有人在那儿,就停下来,问你去哪儿。我用小册子上的俄语,连指带比划地说,我要去某某博物馆、某某大学、某某宾馆,诸如此类,我们就这样勇闯了一次列宁格勒。

二

列宁格勒聚集的敦煌等地出土宝藏

苏联科学院东方学研究所列宁格勒分所(图1)收藏了大量敦煌、吐鲁番、和田、库车文书,特别是黑水城出土的文献。俄国在中国的北面,从地理上很容易进入中国西北地区。清朝末年,新疆南疆的北道在沙俄的势力范围下,沙俄的各支探险队和外交人员,很早就开始收集西北地区的古物。当时俄国跟德国关系比较好,俄国把古代写本储存最多的吐鲁番盆地部分让给了德国探险队,当然俄国探险队也多次去吐鲁番。俄国探险家奥登堡(S.F.Oldenburg)曾到吐鲁番、敦煌考察,科兹洛夫(P.K.Kozlov)去了黑水城,把一整个图书馆搬回去了。

图1俄罗斯科学院东方文献研究所

奥登堡曾两次带队到中国西北探险。第一次是1909至1910年,以吐鲁番盆地为主要目的地。1914至1915年,奥登堡第二次探险去了敦煌。他去敦煌,在斯坦因、伯希和以及清朝政府调运文书之后,按理说敦煌藏经洞里没什么东西了,但是俄罗斯现有一万八千多号敦煌文献。这么多文书是从哪儿来的?前三百多号是卷轴形式,比较完整的卷子,可能是从王道士或者其他老百姓那儿获得的;后面的残片,除了混进去的黑水城、于阗、吐鲁番等地出土文书,至少还有一万号左右的敦煌残片。这些敦煌残片的来源,由于奥登堡没有正式的考古报告,我们不知道确切来源,凭猜测,可能是奥登堡挖掘了洪䛒座像下的大坑。藏经洞洪䛒像下面有一块木板,木板下有个大坑,比一张桌子还大,或许奥登堡挖掘了这个坑而有了巨大收获。

俄藏敦煌文献,过去没有系统发表过,我们仅从相关研究文献里看到过一些记录。比如二十世纪二三十年代,狩野直喜去欧洲途经列宁格勒,看过编号为Ф.242的《文选注》,这是一个非常漂亮的《文选》注本。二十世纪五十年代,中国和苏联关系很好时,郑振铎先生在苏联看到了大量敦煌文献,他写了一封长信,把这一情况告诉徐森玉先生。这封信后来由徐森玉的儿子——徐文堪先生录文发表在《读书》杂志上,是一件非常珍贵的寻找敦煌卷子的史料。郑振铎回国时飞机失事,不幸去世,后面便没有中国学者系统地整理这批文献,只有个别学者做其他工作时,连带着做一点敦煌的东西。

我们了解俄藏敦煌文献,主要是通过俄国学者编的两本目录,即孟列夫主持编纂的《苏联科学院亚洲民族研究所藏敦煌汉文写本注记目录》第一、二册,分别在1963年和1967年出版。这两本目录注录了近三千号,仅仅是全部藏品的一部分,而且目录仅抄录文书最前面一句和最后一句,有个短短的叙录,没有图片,非常简略。很多文献从目录上看着很好,到底长的什么样,不知道。多年来,中日学者和欧美学者都很难看到俄藏敦煌文献。每次苏联学者发表出一点东西,就成为全世界敦煌学者追踪的对象。

我这里举一个俄藏敦煌收集品的例子,Дх.1349是法忍抄本《王梵志诗集》。王梵志诗的研究开展得很早,英、法等地收藏的王梵志诗大都是连抄,一首抄完,紧接着抄第二首,这给判断哪几句是一首诗带来了麻烦。一首诗可以这样拆分,也可以那样拆分,有很多拆法,很多人就拆错了。俄藏的这个抄本,抄完一首,换一行顶栏抄下一首,抄得明明白白,不需要研究者再去拆分。孟列夫曾就王梵志诗写了一本书,因为苏联的经济条件欠佳,一直没得出版。后来法国的陈庆浩先生托朋友在列宁格勒抄了这个本子,交给台湾的朱凤玉老师,我最早就是在朱凤玉发表的录文上看到这个文本。后来又有好几位学者到列宁格勒抄过这个本子。项楚先生得到抄件后,以他了不起的校勘功夫,校勘了王梵志诗。为了赶在日本学者入矢义高之前发表项楚先生的王梵志诗整理本,北大的先生们决定在所编《敦煌吐鲁番文献研究论集》上一口气把项楚三十多万字的书稿当作文章发出来了,其实就是一本书,然后才在上海古籍出版社出了《王梵志诗校注》。这本书其实就把孟列夫的书给废了,孟列夫的书最后也没有出版。后来朱凤玉的《王梵志诗研究》也出版了。这两本书给王梵志诗的整理工作,画上了一个终结符号。终结符号能够画好,离不开法忍抄本《王梵志诗集》,离了这个卷子,没人能做到最后一步。俄藏有很多这样的好东西,所以我一定要到列宁格勒,开展“挖宝式”的调查。

俄藏敦煌断片里还有大量的户籍、契约等各类世俗文书,以及非佛教文献。

俄藏还有大量的吐鲁番文书,如吐鲁番出土燕京弘法寺印本大藏经(弘法藏)。这件刻本是曾任俄国驻乌鲁木齐总领事的克罗特科夫(N.N.Krotkov)收集的,后来被编到了敦煌文书的编号里。俄藏敦煌吐鲁番文书来源很多,有些没有原始编号,管理比较混乱。克罗特科夫收集了上万号吐鲁番文书,很多没有发表过,主体是回鹘文,还有一些文书一面是汉文,一面是回鹘文的,还有吐火罗文、梵文的,这些编作SI.Kr.开头的文书,被日本东洋文库拍成缩微胶卷入藏,而纯汉文的编到了敦煌文书的编号里。我在东洋文库曾把四十四个缩微胶卷摇了一遍,所以我知道哪些卷子背面有汉文文书,哪些是重要的汉文文书,我还获得了少量重要文书的照片。

俄藏文献的另一个重要来源是科兹洛夫所获黑水城文书。科兹洛夫是一个军官,也是一个探险家,他年轻时跟着普尔热瓦尔斯基在中国西北考察,进出甘、新、蒙、藏等地。1907至1909年,他第一次去了黑水城。黑水城位于内蒙古额济纳旗,额济纳河的下游,西夏时期在此处设立监军司,曾经是丝绸之路上的一个交通枢纽,后来沙漠化,废弃了。二十世纪初,黑水城附近的蒙古族百姓提防着外国人,不给外国人指路,很少有人能进到黑水城。

科兹洛夫成功进入黑水城,收集了大量古物。有一张照片是1910年俄国地理学会展室中的黑水城收集品,可以见到黑水城的收集品非常丰富,西夏文的、汉文的,有很多是整本的书籍。这些文献发现于黑水城佛塔的塔基底下,应是封存的图书馆。艾尔米塔什博物馆有一个展厅全是黑水城唐卡等艺术品,也是科兹洛夫这一趟拿走的。科兹洛夫不是考古专家,也漏了很多东西,后来斯坦因去了黑水城,彻底挖掘了一遍,收集了很多古物。斯坦因收集的西夏文、汉文文书,有些是从科兹洛夫同一个坑里挖出来的。

黑水城出土文书,除了西夏文、汉文,还有大量回鹘文、叙利亚文、藏文的,黑水城是一个特别重要的研究点,这里的好东西非常多,现在有一个非常大的团队在做黑水城出的各种文书的研究。

三

在列宁格勒东方所抄书

敦煌、吐鲁番、黑水城等地出土文献,现在收藏在俄罗斯科学院东方文献研究所(Institute of Oriental Manuscripts,Russian Academy of Sciences)。这个单位改过好几次名字,原先叫亚洲博物馆,即俄国皇家博物馆的亚洲部。苏维埃时期,亚洲博物馆改为俄罗斯科学院亚洲民族研究所,后来又改为俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所,现在叫俄罗斯科学院东方文献研究所。

我找俄藏文献依据的两本书,一个是孟列夫编《苏联科学院亚洲民族研究所藏敦煌汉文写本注记目录》(现在有中文译本《俄藏敦煌汉文写卷叙录》),另一个是俄文版的丘古耶夫斯基(L.I.Cuguevskii)编《敦煌汉文文献》,这本书出了第一卷,后面就没出了。孟列夫、丘古耶夫斯基是当时苏联最优秀的两位敦煌学家,非常友好地接待了我们。孟列夫在中国留学过,中文很好,他书里所有的汉字据说都是自己写的。俄藏敦煌文献有很多断片已经缀成了一个号,据说这个功夫全是孟列夫做的,是非常大的贡献。孟列夫的研究偏文学,他出版过《双恩记》《妙法莲华经讲经文》,都是非常重要的敦煌变文的材料,是二十世纪五十年代编《敦煌变文集》时完全不知道的材料。丘古耶夫斯基出生在哈尔滨,汉语也非常好,他父母原来是哈尔滨工业大学的老师。

研究所腾了一个一楼的会议室给我们用。研究所工作人员一般11点上班,下午3点下班,下午5点关门。丘古耶夫斯基上午把我们要看的卷子拿出来,我们可以看到5点,看完了,把东西放到保险柜里一锁就可以了。我还保留着一张1991年7月16日在东方文献研究所工作的照片(图2),桌上放着一卷一卷的卷子,我在埋头苦抄。因为离开这里就看不到卷子了,也申请不到照片,所以全靠抄,能抄回多少,就能写多少文章。当时苏联食物匮乏,商店里除了黑面包和腌咸菜,几乎买不到其他食物。我去苏联前,买了一些巧克力,准备当作礼物送人。后来因为工作关系,不方便出来吃中饭,外面也没有什么可吃的,中午就用巧克力当午餐,把巧克力都吃掉了。

图2 1991年笔者在列宁格勒东方文献研究所抄书

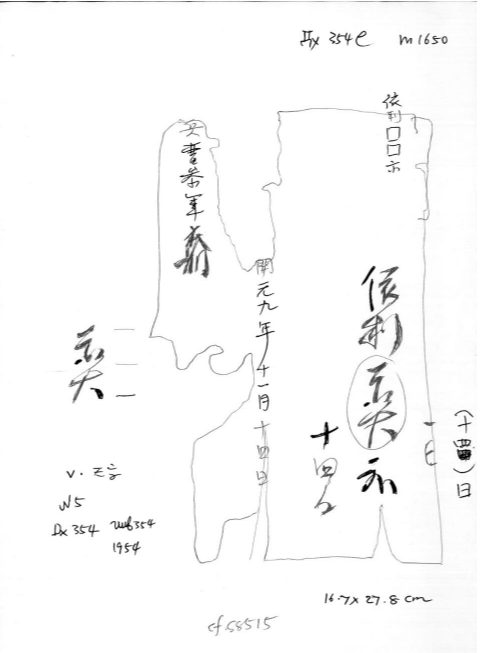

我是靠上面说到的两本《敦煌汉文写本注记目录》选择文书,目录提供文书最前一行和最后一行的录文,特别是最后一行,往往有官文书的押署。比如Дх.354最后一行有“开元九年十一月十四日兵曹参军某某”字样,我推测这片与藤井有邻馆、英国图书馆藏的长行马文书有关,我就“蒙”着提出来,一共五片,果然都是同一组长行马文书的残片。我当时的抄本是先大致摹一下痕迹,然后录文(图3),有的字认不出来,比如兵曹参军的签名,可能是爽字,可能是别的字,唐朝人签名非常草,所以就用铅笔把它摹下来,以便跟别的卷子比对,其实如果有照片,就不用这样摹了。

图3Дx.354长行马文书录文

在调查俄藏敦煌文献时,我重点看的是两件孟列夫目录里的《景德传灯录》。《景德传灯录》成书于宋真宗景德元年(1004),而藏经洞有年号的最晚的文书,时间是1002年。所以敦煌学界一般认为《景德传灯录》是藏经洞年代最晚的卷子。戴密微在《列宁格勒的敦煌学》一文中,曾对其中一件《景德传灯录》的比定表示怀疑。我把两件《景德传灯录》提出来,一看编号为Дх.1728的文书,根本不是《景德传灯录》,而是比它早得多的唐朝开元年间编的《楞伽师资记》,所以这件跟《景德传灯录》八竿子打不着。

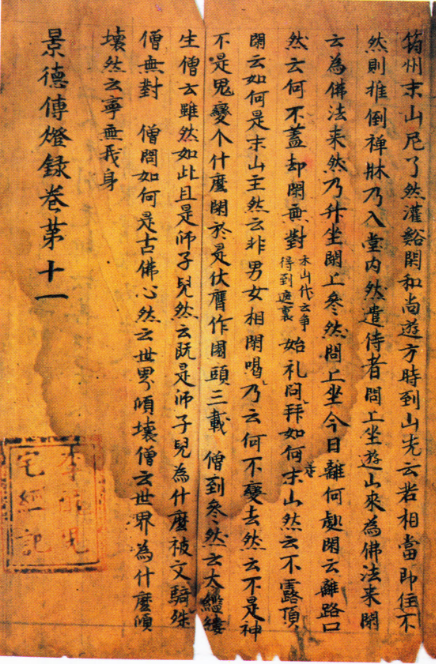

另一件编号为Ф.229v+Ф.241v的写本,的的确确是《景德传灯录》卷十一,而且尾题写了“景德传灯录卷第十一”(图4a),另一面抄的是《大般若波罗蜜多经》卷一九二。我看到这件写本,第一眼觉得这不是敦煌卷子。景德时,敦煌的文化水平应当非常低,没有书法老师,这一时期的卷子应当写得非常差,而这件写得很规整。疑点二是尾题下有印一方,文曰“李丑儿/宅经记”,这个印没在其他敦煌卷子里见过,但在孟列夫编《西夏黑水城出土的西夏时期汉文文书目录》里著录的黑水城文书中有此印。这件文书从书法到印记都不像敦煌的,我的第一判断是不是把黑水城出土的东西,编目时编到敦煌文献里来了。

图4a俄藏《景德传灯录》

我回国后,在马伯乐(H.Maspero)编的《斯坦因第三次中亚探险所获汉文文书》里看到一条英藏黑水城出土KK.Ⅱ.0238的文字著录,正面是《景德传灯录》卷十一(图4b),背面是《大般若波罗蜜多经》卷一九二。我心想两件的正背面是一样的内容,怎么这么凑巧,于是向英国图书馆的吴芳思申请这件卷子的照片。吴芳思第一时间给我做了6×10的大照片寄过来。我一对,书写字体和版式完全一样,只不过KK.Ⅱ.0238v尾部破了,被古代僧人托裱过。斯坦因收集品有原始编号,KK.Ⅱ.0238,KK.Ⅱ指的是哈拉浩特(Khara-khoto)古城西面的一个寺院遗址,旁有被毁的佛塔,哈拉浩特即黑水城的蒙古语叫法。科兹洛夫曾在此掘得大批写本、绘画和各种古物。1914年,斯坦因在科兹洛夫报告的指引下,也发掘了这一遗址,获得了一批文书和艺术品。由此不难推测,这件长卷的主要部分先被科兹洛夫掘得,余下的一小部分为斯坦因获取。至此,可以肯定地说,俄藏所谓敦煌本《景德传灯录》是出土于黑水城,以它作为敦煌藏经洞最晚的文献是错误的。我写了一篇《俄藏〈景德传灯录〉非敦煌写本辨》,发表在《段文杰先生治学五十周年纪念敦煌学论集》上。花园大学的衣川贤次很快把这篇文章译成日语发表。如果没有1991年的这次探访,那就没办法做这个文章。

图4b英藏《景德传灯录》

1991年之行也有遗憾,最遗憾的是没看到我最想看的《天寿二年文书》,我和张广达先生跟一些学者就于阗王统纪年打笔仗,其中一个问题是于阗的天寿年号对应的公元纪年是何时,属于哪个于阗王。这个问题有两三种说法,我们推测了一种可能。只要《天寿二年文书》一拿出来,估计就有定论了,但丘古耶夫斯基说是修复去了,不给我看。后来敦煌研究院的施萍婷先生跟着段文杰院长去俄罗斯,我托施先生抄这个卷子。段文杰先生一行来自敦煌,东方所对他们非常友好,所有要看的,都找出来,那些好东西都被施先生抄回来了。后来我和张广达先生根据施先生抄的材料,写了一篇《十世纪于阗国的天寿年号及其相关问题》。天寿年号是一组文书,内容非常丰富。当时归义军节度使与于阗王室联姻,于阗国因为和信仰伊斯兰教的黑汗王朝打仗,把王子公主寄养在敦煌。伺候王子公主的人就给于阗皇室或宰相打报告,索要小孩用的箭、绢、棉布等物,其中有一件文书提到,西天大师去时附着书信带过去一些东西。恰好法藏伯希和收集品里有一件文书提到曹元忠介绍西天大师去于阗。法藏文书可以考出大致的年代,与于阗人书信中的天寿年号两相对照,就确定了于阗天寿年号的时间,从而排出了于阗年号的先后和天寿的于阗王归属。

苏联那时候经济条件不好,但是学者们在乡下都有别墅。前面说孟列夫让他女儿来接机,因为他那段时间到乡下别墅去了。他回来之后,请我们到他家里喝酒,拿黑面包蘸盐当下酒菜。虽然那时候日子不好过,第一次列宁格勒之行留下了非常好的印象,看到了阿芙乐尔号巡洋舰等很多从小在文学作品、电影中了解过的东西。

四

后续走访圣彼得堡东方文献研究所的收获

1992年,上海古籍出版社与俄罗斯方面达成协议,出版俄藏敦煌收集品,只要属于敦煌的部分,全部影印,但是Kr编号克罗特科夫、奥登堡、马洛夫等收集的西域文书,没给上海古籍出版社出版。上海古籍出版社的《俄藏敦煌文献》陆陆续续印了近十年,在这过程中,我经常去上海,只要上海古籍出版社拍回一批照片来,我就买张火车票,跑到上海古籍出版社旁边找一小旅馆住下来,看新拍回来的文书照片,抄录重要的内容,也帮出版社做一点编目的事,然后有机会再去圣彼得堡调出原文书来看。

这一过程中有很多发现。比如伯希和收集品的P.2492,从头到尾全是白居易诗,王重民先生说这是一个《白香山诗集》。结果我们发现俄藏文献Дх.3865能接在P.2492后面,在《盐商妇》这首诗后边,完满缀合,下一首不是白居易的诗,而是李季兰的。李季兰是一个女道士,是唐朝有名的风流女子和诗人,和很多唐朝诗人有交往。唐德宗时期,朱泚叛乱,李季兰给朱泚写了一首颂扬的诗,唐德宗平叛后,下令杀死了李季兰。史籍上记载了这件事,诗却丢了,结果在敦煌卷子上出现了这首诗。从史料价值和诗歌价值上看,这首诗都是非常重要的。李季兰诗后边又接了一篇岑参的文章,由此可见,P.2492+Дх.3865不是诗集。我和徐俊先生合写了一篇文章,把它称为“唐诗文丛抄”。

一个更重要的发现是《瑶池新咏集》。这是一个唐朝女诗人的诗集,唐人蔡省风编纂,收录了李季兰、元淳等诗人的作品,后来佚失了,只在一些笔记里有部分保留,通过俄藏《瑶池新咏集》残卷,加上宋人的笔记,基本上把《瑶池新咏集》的架构整理出来了。它不仅让我们发现了很多佚诗,也是研究妇女诗歌的重要材料。我现在还有当时抄录的纸片,发现的过程是先找到了上半截,后找到了下半截,最后拼合起来,为了做对比,我用两种色笔来抄。因为有了图片,抄得非常快。我和徐俊先生发表了《新见俄藏敦煌唐诗写本三种考证及校录》,其中包括《瑶池新咏集》。写完这篇文章后,又发现了几片《瑶池新咏集》,于是又写了一篇《唐蔡省风编〈瑶池新咏〉重研》。

还有一些重要的历史研究资料,比如Дх.3558祠令,是祠部的令文,讲唐朝祭祀的时候怎么操作。我和史睿就此写了一篇《俄藏敦煌写本〈唐令〉残卷(Дх.3558)初探》,李锦绣提出了和我们不一样的观点,我和史睿不太同意,又写了一篇《俄藏Дх.3558唐代令式残卷再研究》。

Дx.2881+Дx.2882《开元廿九年(741)二月九日沙州大云寺授菩萨戒牒》,是一件授菩萨的戒牒。这个卷子我在北大的长安读书班上讲过,为什么?因为主持授戒仪式的和尚是从长安大安国寺派来的。文书第二行“大安国寺”右上角有个“京”字,指的是京城的大安国寺。沙州(敦煌)也有个安国寺,但那是个小庙,不能叫大安国寺。这件文书讲的是沙州大云寺举行授戒仪式,长安大安国寺派了和尚道建来主持仪式,并且带着唐玄宗刚刚编纂完毕的《御注金刚经》。主持和尚的签名写得很草,我认作道建。大安国寺原是唐玄宗父亲睿宗的宅第,在今天的西安老火车站一带。睿宗当皇帝后,捐宅为寺,大安国寺后来成为一个传习律学的重要寺院,所以从大安国寺派一个律僧到敦煌主持授戒。我写过一篇《盛唐长安与敦煌——从俄藏〈开元廿九年(741)授戒牒〉谈起》,从这件文书讨论长安和敦煌的密切关系。

这件文书还有一个重要问题,文书上的三个佛像是印刷的,这件文书应当是现存最早的带年代的印刷品,将全世界的印刷史提前了一百多年。目前普遍认为带年代的最早的印刷品是咸通九年(868)印的《金刚经》。明代文献记载玄奘用回锋纸印普贤像,没有实物佐证。我很早就注意到《开元廿九年(741)授戒牒》的佛像可能是印刷品,但是我一直没机会看到原卷,便没有对此专门写文章,只在上述《盛唐长安与敦煌》里点了一下。后来我有机会到圣彼得堡东方文献研究所仔细观察了这个戒本,确定是印刷品。于是在2021年,东方文献研究所准备出一本论文集为波波娃所长祝寿,我以这个戒本为题,写了一篇英文的“The Earliest Extant Example of Woodblock Printing:the Precept Certificate of the 29th Year of Kaiyuan(741 A.D.)”,配上研究所提供的高清图片。可以肯定,《开元廿九年授戒牒》是迄今为止所见带有年代的最早的印刷品,但是所有印刷史的著作都没提这一件。

俄藏敦煌文献里混了一批和田出土的文书,在18000号偏后面的号码里。1991年我去苏联的时候,压根不知道有这些。施萍婷先生去圣彼得堡时从东方所抄了几件,我一看这些人名地名都是于阗的,那一定是混进去的于阗文书。比如一件唐大历十六年(781)杰谢百姓买卖契约,是一份于阗文、汉文双语契约。于阗人原先用伊朗文书的形式写契约,到了唐朝,受汉文化影响,开始用汉文的形式写契约,前面说事项,卖野驼一头,后边是保人。在施萍婷、熊本裕提供的材料以及《俄藏敦煌文献》的基础上,我和张广达先生合写了一篇《圣彼得堡藏和田出土汉文文书考释》,这组文书有十几件,保存得特别完整,从内容看,都出自唐代杰谢镇,即今丹丹乌里克。

我手边有一张2013年9月在东方文献研究所的照片(图5)。这是在二楼,相比1991年的一楼的阅览室,二楼的屋子非常漂亮,工作环境舒适,等待工作人员拿卷子的时候,还可以欣赏房间里的画和窗外的涅瓦河。东方文献研究所门口的大街叫涅瓦河大街,旁边就是涅瓦河。涅瓦河有很多故事,河上的折叠桥很有名,折叠桥晚上打开,让大船出去,白天再合起来。我们为了看桥打开,一直等到凌晨3点。圣彼得堡靠近北极圈,冬天几乎没有白昼,夏天几乎没有黑夜,夏天凌晨3点天还是亮的。

图5 2013年笔者在圣彼得堡东方文献研究所

(附记:《满世界寻找敦煌》是在中国丝绸博物馆的系列讲演基础上,根据录音整理而成的文稿,感谢博物馆及整理者的出色安排和细心工作。)

编辑/王静