三年前的今天——2019年3月28日,母亲以99周岁零21天的高龄在北京松堂关怀医院辞世。她的遗体,遵照她生前反复的嘱托,捐献给了首都医科大学。

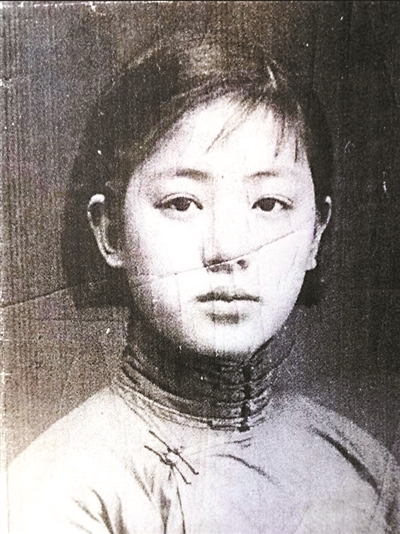

16岁的杜惠

她生于书香之家,在高中入党,只身赴延安,与郭小川热恋

妈妈原名邓蕙君,1920年3月7日出生于四川长寿县城关镇邓家巷子,家族五六十口人共住一个大院。她父亲邓石麟毕业于晚清时的铁道学堂,返家后先在长寿县自立一女子学堂自任教师兼校长,后在万县建设局和重庆天府煤矿等单位当文书。她母亲邓郎氏多年卧床,到她8岁前病逝。父亲对她疼爱而放任,她从小就淘气倔强,像个“儿马婆”(假小子)。

母亲去世后,她到丰都县随姨母郞紫筠一家生活,在该县私立适存女中读初中,并接受了一些民族民主革命和共产主义启蒙教育。但四川省教育厅排斥这所有进步思想的学校,不给全班同学发毕业证书,母亲只好以同等学力考入一所教会学校成都华英女中,但此校禁止一切抗日救亡言行。母亲公开拒绝每日唱圣经、做祈祷,还领头到街市募捐,支援绥远抗战,被校方开除。

全面抗战爆发后她又考入成都省女中,在此加入抗日救亡宣传队,参加街头讲演、推销抗战刊物、理发募捐、缝寒衣支前,寒假接受战时学生军训。1939年3月14日她加入了中国共产党。

读到高二时,她知道女学生毕业后就业很难,嫁人作妾又绝非所愿,就想上前线打鬼子,或者去延安就读新创立的中国女子大学。通过党组织的安排,她于1939年深秋只身奔赴延安,先改名换姓为“杜惠”,并把党的介绍信——一个蜡封的半寸长小纸卷缝到大衣腋下的衣缝里,搭乘一辆运输药材的卡车到达陕西省宝鸡市,又转乘火车来到西安七贤庄八路军办事处。当天就见到吴玉章老人、林伯渠老人和王明。随即去往延安,在中国女子大学和西北公学学习近六年。

到延安后,清秀而高傲的母亲决心不找有权势者,不做男人的附属品,也不用好心人介绍,要自己寻求或等待平等的爱情。她接受了父亲郭小川,她说这个当过几年八路军战士的青年诗人“谈吐高雅,内有才华,感情深沉”,诗歌成为两人“心灵上的红丝线”。父亲也爱她的勇敢、“思想火花”和性格上的“棱角”。

学生时代

简朴的婚房,奇特的贺礼,在考验中锤炼,在战乱中生子

热恋一年多后,1943年春节他们举行了简朴而喜庆的婚礼:父亲用黄泥土在窑洞里堆了一对沙发,铺上老羊皮,母亲把吴玉章老人书写的喜联“杜林深植蕙,小水汇为川”贴到墙上,这就是新房。伙房抬来一大洋铁桶红枣绿豆粥,这就是喜宴。新人入洞房盖的被子,被里被面是吴老用旧了、该淘汰的细白布世界大地图,这就是珍贵的贺礼!

蜜月刚过,在扩大化的审干运动中母亲被错误地怀疑为“特务”。她坚守事实,拒不虚假认“罪”,在窑洞里被关押两年多。在此期间,她始终相信革命相信党,态度从开始的抗拒转变为配合审查,每天冷水擦澡,锻炼身体,直到1945年8月恢复自由。她到西北公学去看望同学们,在临别赠言里写下:“我们绝不能停留,必须迈开大步,突破自我存在的气氛,抛弃狭隘的个人优越感,磨掉那些外露的表现的棱角!我们经受而屈服于真正新的阶级的洗礼,我们就开始成长起来了。”

晚年她又在一本延安纪念册上写道:“延安,伟大的母亲!我以火一样的情怀投向了您!您以火一样的考验锤炼了我!真金需要烈火炼!亲爱的母亲,您使我变得更加纯净和坚强了。”

1945年秋冬,我父母先后被派到父亲家乡热河省东丰宁县工作,父亲任共产党第一任县长,母亲任县妇联主任。一个南方姑娘到了贫困的北方,睡冷炕,吃小米和杂和面,就着盐水野蒜。

1946年秋国民党进占热河,父亲到热西开展游击战,怀孕八个月的母亲随家属队乘坐牛车,夜行昼宿,向东北方撤退。道路崎岖颠簸,她滚下牛车掉到一个坑里,车轱辘从她胯骨处压过去,险些伤到胎儿。到了内蒙古林西县,母亲生下我哥,在战乱中一边独自带孩子一边工作,还得躲避鼠疫。父亲在15个区有14个区小队叛变、数十名干部战士被杀害的情况下坚持剿匪和土地革命,两次被敌人包围,侥幸生还。待父母久别重逢,孩子已经一岁零七个月大了。父亲说:“想不到孩子都这么大了!”以这段艰苦卓绝的经历为基础,父亲创作了长篇叙事诗《白雪的赞歌》。

1948年夏,母亲开始从事党的宣传工作,先任职于热河《群众日报》。天津解放当天,父母带着儿子先后进入天津。他们在《天津日报》工作半年后,又被调往武汉,任职于中南局宣传部。

1950年母亲在《重庆日报》上刊登寻人启事,才找到继母与几个弟妹。此时她父亲因贫病交加,已于三年前被癌症夺去性命。

想起我父亲,16岁半母亲病逝,18岁前离家参军。留老父与其养女在北平惨淡度日,翘首思念,12年间音信全无,直至1949年春我父携妻抱子,回家省亲。此间甘苦,有父亲散文《回家三日记》为证。父母亲的经历,代表着他们这两代许多人的命运。

1953年春,我父母调回北京,先在中宣部工作。母亲1958年到光明日报社工作,直到离休,先做编辑、记者,后做图书资料员。

郭小川、杜惠夫妇

美丽的母亲渐失优雅与温柔,奇行怪癖令人哭笑不得

母亲作为少女时美而不自知,青春时清秀、自爱、勇敢、坚强。中年时美丽而健康,身材匀称,个子不高,常穿半高跟鞋,有一种素朴中的优雅。夏天第一个穿裙子,有条淡蓝灰色半身裙穿了多年。她会自己改衣服,自己缝制无领无袖的丝绸布拉吉。

五六十年代,她已是三个孩子的母亲。每天上班,家中有我姨姥姥和姑姑做家务、照顾孩子。家住北京王府井附近一个四合院里的东跨院,生活不错,院子里有花草,还养有鸽子、鹦鹉、小兔等小动物。父亲工作(在中国作协七八年,任作协秘书长兼党组副书记,后调到人民日报社当记者)极为忙碌,白天上班,夜晚写作。母亲往往是父亲诗歌的第一个读者。他俩热烈相爱。难得的闲暇时间,他们会带我们三个孩子游泳、滑冰或去公园游玩。父亲经常照相,在长有一棵枣树的小后院里冲洗照片,留下许多美好的瞬间。

60年代开始,母亲特立独行、不愿被束缚的天性不改,又几次在会议上乱放炮,说“错”话,导致她多年挨批,被压制和降格使用。她的温柔母性渐失,却在政治压力下斗志更旺。斗自己——所谓“批评和自我批评”,改造再改造;斗家人,怕我们犯错误而敏于发现漏洞,急于纠正“错误”,甚至上纲上线,干涉、批判和说教。她变得难以沟通,缺乏理解和慈爱,像一个上紧了发条的机器。这种斗争精神伤害过父亲,也疏远了我们。

她虽然也会烧火做饭、拿针弄线,可总让人觉得,她重书报甚于柴米油盐,重思想甚于过日子,重原则甚于亲情,少人间烟火气,儿女情不长。

在生活上,她也标新立异,不同于常人。那些年,她会把衣柜的隔离板锯成两截当案板,会让我们吃涮羊肉蘸沙拉酱,会听信一篇报文就当天把床从东西向挪成南北向,会说有“剥削”嫌疑辞退父亲因病请来的小时工,会倒掉我好不容易腌好的雪里蕻,会禁止我们吃松花蛋、生姜等等等等,会把厨房里的瓶瓶罐罐都套上塑料袋,会看到炒完菜的锅里有油星就大呼小叫……她的种种奇行怪癖把我们搞得哭笑不得,仿佛她把盲目崇信、毫不置疑的对象从政治领域延展到生活范围,从报纸社论变成伪营养书和伪健康书——用红笔划上很多道道儿认真研读,照此执行并推向极端。

那些年,我在她面前尽量不言不语,甚至躲避她的靠近与触摸。我从河南调回北京后,选择去郊区的中国人民大学教书,挤在办公室住宿而不愿回家。

父亲去世前的十年里,她对他是有关爱却不能通“心”。父亲在团泊洼受审软禁期间,她数次探望,一下汽车就拆洗被褥,打扫房间,清理灰尘、烟头、药瓶和满桌的纸页,被人戏称为“起圈”。她努力给父亲做思想工作,反复劝慰,但就是话不投机,无法沟通,致使父亲敬而远之。父亲逝世前九个月,他们居然没有通信——反观五六十年代,他俩的热烈情书多达数百封!

但她对父亲的爱始终如一,她晚年说“我一生有个最幸福、美满的爱情”。1976年父亲早逝时她56岁,在此后漫长的四十几年她从未有过感情的动摇,而是日复一日地收集、保存和整理父亲的遗稿和大量有关资料。她把父亲的文稿大部捐献给中国现代文学馆。她支持家乡丰宁县和承德市办起“郭小川研究会”并出书出刊。老家凤山镇人至今记得六七十岁的她整天坐在一个小板凳上,一张一张地撰写图片说明,为“郭小川故居”筹办父亲生平展。

杜惠与儿子郭小林

依然独立而倔强,而常识、亲情与母性渐渐回归

我从1998年开始进行父亲遗稿的整理和研究(如参与整理编辑《郭小川全集》,以父亲经历作为基础材料撰写政治学博士论文,写作《郭小川画传》——与我哥郭小林编著的《郭小川纪念文集》两本一套,名为《一个人和一个时代》),后来又参与操办父亲90周年、95周年和百年纪念活动。二十多年来,我越来越走近父母这一代人,也越来越多地理解母亲。他们其实是有着坚定的信仰和伟大的情怀的。他们看淡生死,又相信未来。她是老革命,一辈子相信共产主义;她是好人,一辈子相信人。

想起老妈,就想起一个漂亮、硬朗、独立、倔强、固执的小老太太,晚年,又加上了慈祥。

2002年,已经82岁的母亲结束了独居,先后和我们兄妹三家共同生活了十九年。随着我国各方面的进步发展,母亲不间断地读书学习,一家人的相互照顾与关爱,她的常识、亲情和母性渐渐回归。她曾经拒绝和家人一起过年。有个大年初一,我哥嫂带着饺子皮、和好的饺子馅、拌好的凉菜来家团聚,母亲却说:“咱们革命家庭不要那一套!”以后她逐渐接受、后来甚至盼望子孙满堂的和美气氛。她愿意和家人一起打麻将,不过绝不许动钱,哪怕用一毛钱算输赢也不行!

母亲仍然独立而倔强。她不依赖别人,也不求助于人,总觉得自己能够克服任何艰难困苦。她会独自去中国美术馆看画展,带点儿干粮作为午饭,看到下午才回家,哪怕之后腿疼腰酸。有一次观展后带回两幅画家袁也给她画的头像速写,上面有她娟秀而有力的题字:“我是少有的健康老人,愿意无偿提供为画家服务!——89周岁杜惠”。腰痛时,她不让人帮忙,哪怕挪半个小时才挪下床。生病了,我们给她床头安上电铃,可她一共就用过两次!

母亲一生热爱运动,在中学就当过篮、排球队长,长年洗冷水浴,骑车骑到80多岁,游泳游到90多岁。满头白发不染而亮,皮肤紧致有弹性,不施脂粉、不置衣装而健美自然。近69岁她骑着她的匈牙利造28坤车去天津百花文艺出版社校阅《郭小川家书选》清样,三天行程200多公里,还写了一篇通讯,报道武清县杨村“三元春清真餐厅”为农民提供免费茶水,热情服务,得到天津市领导的表扬,批示在商业系统开展提高服务质量的活动。

母亲一生食不过量,食不贪味,少油盐,多新鲜蔬菜。她会把自己定量的饭菜拨到一个碗里,吃完即停,再不动筷,哪怕出席丰盛的饭局。她会撇去所有油星,扔掉全部肥肉,吃下无香无味的汤菜,只要对身体有益。

母亲不重钱财,慷慨大方,很少私有观念。有了钱从不为自己攒着,每到年节都送糖果给邮递员、环卫工、物业员工和附近公园的园林工人。2008年汶川大地震,88岁的她拿出珍藏的两幅名人字画——吴冠中的画和赵朴初的字,拉个小车乘公交到荣宝斋拍卖,拍卖所得近百万元全部捐献给了灾区。

母亲有信仰,一信遥远的理想世界一定会来到;二信党和领袖;三信自己,信自己能够战胜任何困难,活得比整她的那些人还长久还精彩!

母亲乐观开朗,总觉得生活会一天比一天好,北京的交通也会一天比一天畅通。

母亲心思单纯,门户总是开放,门窗从不紧闭。她相信人,宁愿被人骗也不防人。60年代初,一人冒充解放军某上将的养子到北京走动,从我母亲手里骗走400斤粮票和父亲从苏联买回的莱卡相机。后来公安人员通知我家此人是个青海劳改释放犯,但东西拿不回来了。母亲不记仇,不记恨。什么事儿过去了就是过去了,不会为此纠结、焦虑。

母亲不是没有脾气,她率性而即兴,偶有怒气,发完即忘。有一年中秋节我们家人聚齐,饭后打扑克,老妈不会,在旁边看也看不懂,听又听不清,干着急半天,最后终于忍不住,把我们全都给轰散了!

母亲老了,越来越像一个不服“管教”的老小孩儿。春天邻居们摘香椿,她要干涉:“你们不许破坏公共财物!”邻居对她这个耳背声高的长寿老太完全没辙,只好找我告状。去散步,她专挑上坡下坎的小路,还不许人搀扶,号称是“为了锻炼”;走路不稳,还让护工离她八丈远,假装她没有护工。

全家七口人

为了让我睡一会儿,她艰难地忍着喘息

母亲活到了百岁!她的离去,比起我其他几位去世的至亲——姨姥姥、父亲和女儿,留给我最少的遗憾,因为我尽心伺候了她的晚年,直到终老。理性告诉我不要伤心,可是,亲人远行,天人永隔,扯断了骨头连着心啊!

最难忘她临终前两个月,大年初二晚上,我听到姐姐传来“妈妈不好了”的消息,一夜不眠,祈祷着等待天亮,乘最早的火车从天津赶回,直奔松堂关怀医院。看到妈妈体虚、心弱,气喘吁吁,脚面上一大块伤口仍未愈合,喉咙里还发出嘶哑的声音,似乎在挣扎着呼吸。我当她的面尽力微笑,转过身来就泪流不止,一天一宿不敢合眼,担心至极。

房间是新换的,厕所和水管离得很远,一开门冷风直灌。护工也换了一位,夜间不护理。我不知到哪里去求助,只能一分钟一分钟地煎熬,等待医生上早班。后半夜,我躺在妈妈对面的床上看着她,头在她的脚这边,她动一下或出一点儿声我就能发现。我几分钟一起,给她垫枕头、换尿布、抚摸后背、调整床高,让她能舒服点儿。突然,我睡着了,不知睡了几分钟还是十几分钟,又突然醒来,看到妈妈床边的护栏都没有竖起,吓了一大跳。

起来开灯一看,妈妈一声不响,一动不动,左手紧握床边护栏,不让它发出咯吱吱的响声。原来,妈妈心疼我了,就为了让我睡一会儿,她十分艰难地忍着喘息!

妈妈,年近百岁的妈妈!命若游丝的妈妈!为了女儿,您忍着怎样的委屈啊!妈妈,想起这一夜,总让我泪湿衣襟……

98岁的杜惠

近日整理母亲遗稿,发现她曾在95岁时留下这样两页纸,上写:

初拟遗嘱 杜惠 2015年12月4日

(我是)老共产党员、绝对的无神论者

1.逝世后,不必主动通知任何亲朋友人,以后慢慢告知一下即可,不举行任何仪式。

2.遗体送医院供解剖,助医学用。

3.骨灰埋地下,可种树,家中留父母一遗照即可。

4.党费交到逝世时。

5.几十年来,深感光明日报党政关爱照顾。

6.孩子们一直很孝顺,很照顾、关爱我,我很高兴、满足。感谢!

7.向一切关爱我的同志、朋友致谢!

8.我带着爱和微笑去拜见马克思。值得我骄傲的是:一生未说过一个字的假话,一生未贪过一分钱财……

遗稿似未写完,余音不绝,飘彻天际。

2022.3.7妈妈生日二稿

2022.3.25七稿

文并供图/郭晓惠

编辑/韩世容