一百年前,以发现仰韶文化为标志的中国现代考古学诞生。河南渑池仰韶村遗址的发现,宣告了“中国无石器时代”的终结,将中国的历史向前推进了至少两千年。与此同时,仰韶遗址的首位发现者、仰韶文化的命名人——安特生,也启动了一场有关中国文明起源的世纪大讨论。

百年一问 发现仰韶

一个人总有一天会思考这个问题——我从哪里来?一个国家,若想拥有更广泛的民族认同、更强大的凝聚力,也要解决类似的问题——我们从哪里来?我们的文明起源于何处?

近代以前,中国人不太研究这个问题,因为人们相信开天辟地、三皇五帝的说法。然而到了近代,这一说法开始遭受内外夹击。在国外,有人根据一些中国习俗、神话或传教士的见闻等,臆想中国文化源自西亚、埃及、印度甚至中亚。比如在1885年,英国伦敦大学的拉古别里就主张,中国民族的始祖黄帝是从巴比伦迁来的。

在国内,“由于受到1919年‘五四运动’的影响,传统的儒家学说受到批判,而西方的自然科学和田野方法开始流行。”以顾颉刚为代表的“疑古派”历史学家开始怀疑古史的真实性。正如他的学生刘起釪所说:“把一向不认为有任何问题的绝对可信的我国煌煌古史系统来一个从根予以推翻,等于是向史学界投了一枚原子弹,释放出了极大的破坏力。”

正是在这个时代,中国经历的内外交困局面激起了一些知识分子的不满。他们开始重新思考何为“中国”,谁是“中国人”,萌发了民族主义意识。梁启超提出的“中华民族”概念,给了中国人一个充满向心力、凝聚力的身份。

也正是在这样一个文明探源的大背景下,中国现代考古学应运而生。身为瑞典地质学家的安特生,作为当时中国政府聘请的专家顾问,按下关键的启动按钮。

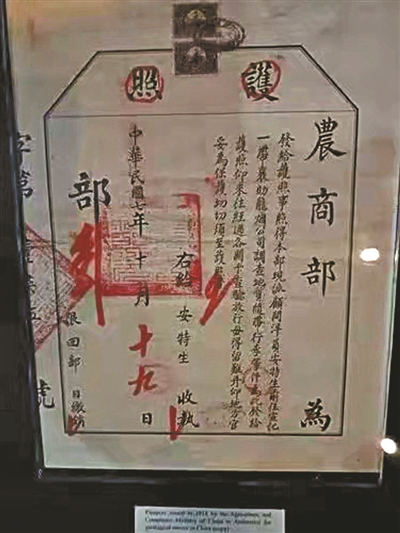

1914年,安特生受中国北洋政府的邀请,任农商部矿政顾问。最初,他的主要职责是协助中国地质学家寻找铁矿和煤矿。上任不久,他便带领团队在河北发现了储量丰富又便于开采的龙烟铁矿。其卓越的工作能力受到中国政府极高的赞誉,然而,由于时局动荡、战乱频仍,采矿工作难以进行,于是安特生向中国地质调查所所长丁文江提议,计划采集古生物化石。1917年,计划得以实施,但他在搜集哺乳动物化石的同时,也注意到了石器,因此又与中国同事一起搜集了不少石器标本。

安特生(左二)在仰韶村

为何当时中国政府要聘请一个外国人呢?对此,中国社会科学院考古研究所所长陈星灿先生说:“原因有二,一方面,安特生在地质学领域的工作非常出色,参加过北极和南极的探险活动,在世界铁矿、煤矿资源的调查方面成果丰厚,还被推举为‘万国地质学大会’秘书长,并在来中国前担任瑞典地质调查所所长;另一方面,他来自瑞典,这个国家与其他对中国虎视眈眈的西方列强不同,对中国少有野心。”

1918年,安特生带着调查脊椎动物化石的任务第一次来到河南渑池县仰韶村,后期,他一直请中国同事留意当地的石器。1920年深秋,他派地质调查所的刘长山再到仰韶村寻找化石,此次,安特生特意安排刘长山带了些已有的石器标本,以便给当地百姓展示,作为寻找更多石器的线索。令人惊喜的是,刘长山不仅在老乡家里发现了类似的石器,还得知了石器的出处,最后他带回了600多件石器标本。由此,安特生推断,仰韶村可能有一个相当大的新石器时代遗址!

1921年4月,他第二次来到仰韶村。陈星灿说:“在村南冲沟的断面上,他发现了厚厚的灰土层,其中石器与彩色陶片共存。”在对地层进行几小时的详细观察后,“他确信这是一处丰富的史前遗存,值得挖掘。”他回到北京,征得农商部和中国地质调查所的同意,并从当地政府获得支持。

1921年10月27日,发掘开始。

安特生的敏锐嗅觉得到了验证。历时30多天,“收获相当丰富,获得了一批石器、骨器和大量的陶器,其中还有一些彩陶及完整器物。”

其间,安特生还在附近村落发现了其他史前遗址。之后,他派助手在河南其他地区进行考古调查,又发现了三处史前遗址,整理资料时,安特生将这些遗址统称为“仰韶文化”,推测它属于新石器时代晚期或铜石并用时代初期。

仰韶文化的发现,对于中国考古学以及中国文明起源的研究意义重大!

陈星灿说:“仰韶村是中国发现的第一个史前村落,仰韶文化也是发现的第一个中国史前文化。这一发现将中国历史从人们熟知的商周时期向前推进了至少两千年。”

安特生在其1923年出版的《中华远古之文化》中提出,仰韶文化是中国古代文化的前身,是“中华远古之文化”。他认为仰韶文化与商周文化紧密相连,它是汉族的远古祖先创造出来的。

“在此之前,中国文化给人的感觉,就好像老子,刚生下来就是个白胡子老头,一落地就会用铁、用铜。其实人们不知道,它也有一个漫长的童年。”陈星灿把发现仰韶文化比喻成“重拾了自己的童年”。

人面鱼纹彩陶盆

彩陶与“中国文化西来说”

从仰韶村回到北京后,安特生开始思考仰韶彩陶与中国之外彩陶的关系。19世纪末,考古学家在乌克兰发现了特里波利彩陶;1904年,在中亚土库曼斯坦发现了安诺彩陶。安特生比较了仰韶、安诺和特里波利彩陶之间的关系,发现仰韶彩陶与安诺彩陶图案相似,认为它们可能出于同源。加之他认为后者的彩陶年代稍早,所以就推测仰韶彩陶可能由西方传入。不过,这只是安特生的假说。

为了验证这个假说,安特生又花了两年时间调查甘肃和青海的史前遗址。为什么要去甘青地区?因为假如彩陶是从西方传入的,那一定会在通往中原的路上留下痕迹。

1923年9月,安特生发现了改变他一生轨迹的朱家寨遗址。该遗址位于青海省西宁市以西20公里左右,遗址分为居住区和墓葬区,墓葬区出土了43具人骨和大量随葬遗物。

这次发现,让原本打算返回北京的安特生在此停留了一年。一年内,安特生及其团队相继发掘了卡约、灰嘴、辛店、齐家、马家窑、半山、寺洼、马厂、沙井等重要遗址。到1924年10月考察结束时,这次甘青之行共发现了新石器时代和青铜时代遗址50余处。调查之初,他还收购了不少精美的彩陶,成为日后研究陶器的重要实物材料。这次发现也让他放弃了地质工作,将研究方向转向了考古。

基于此次的众多发现,安特生将这些遗址以陶器为标准分成了六期:齐家期、仰韶期、马厂期、辛店期、寺洼期和沙井期。时间跨度从公元前3500年至公元前1500年。安特生认为齐家期的陶器简单质朴,所以应该排在仰韶期之前。这一排列方式似乎完美地支持了他即将做出的结论,同时也为后来招致的批评埋下了隐患。

1924年,安特生在瑞典地质学杂志上发表了《甘肃省的考古发现》,提出中国文化在新疆地区生长起来,并受到了西方的影响,“中国人种最早之进化当在亚细亚之里部,略如中国之新疆或其邻近之处。”他的依据是,根据上述陶器文化序列,仰韶文化晚于西部的齐家文化(实际并非如此),加之当时没有发现华北地区新石器时代晚期以前的遗址,而甘肃的彩陶又十分精美,使得仰韶彩陶来源于西方的假设成为可能。

由考古学证据得出的“中国文化西来说”,似乎证实了之前西方人推测的中国文明来自西方的说法。因此,该观点一出,顿时轰动学界,引起了广泛的关注。

不过,随之而来的也有质疑和批评。

第一个提出批评的是同为瑞典人的著名汉学家高本汉。他认为如果这一结论成立,那么甘肃史前文化的各种因素应该比在河南的表现更充分。但事实并非如此,比如代表中国文化特征的鼎和鬲等器物在甘肃十分少见。他认为最好的解释是中国本土的文化受到了西方的影响。

另一位瑞典考古学家阿尔纳认为,仰韶文化是汉族的史前祖先所创造,但在新石器时代末期,受到了西方文化的深刻影响。

这些讨论是学者们依据当时的考古学证据进行的。至于安特生是否受到了当时流行的文化传播论的影响,陈星灿先生认为:“他是比较严谨的学者,不太可能被流行的某种思潮所左右。因为真正的考古学家,就是有一分证据,说一分话。就像后来,当他意识到自己的论据出现问题时,随即进行了纠正。”

1918年,安特生在河南省渑池县的地质工作纪念照

不断被修正的文化起源学说

安特生吸取了批评意见,在提出“中国文化西来说”观点的一年后,即1925年,就在新出版的《甘肃考古记》中进行了修正。陈星灿说:“他否定了中国文化发源于新疆的假说,承认以鬲为代表的文化发源于华北的豫、晋、陕交界地区,是所谓的中国文化;肯定彩陶是近东起源的……但已注意到甘肃的仰韶并不比河南的仰韶早,而且在文化上河南自成一区,在诸多方面异于甘肃。”

可见,安特生当时已经否定了中国文化西来的假说,只是仍认为彩陶可能来自西方。同时,他也意识到甘肃彩陶的年代并不比仰韶早,所以这一观点也只是假设而已。

考古学研究的发展有赖于更多考古发掘材料的积累。随后,中国考古学家队伍的不断成长,使中国考古学进入了一个新阶段。

而此时的安特生,已经结束了在中国的考古工作。1925年,安特生返回瑞典,虽然于1926年、1936年底至1937年曾重返中国,但主要的考古活动集中在1924年以前。不过,他一直关注着中国考古学的发展,并依据新的发现,进一步修正自己的观点。

1928年,刚成立不久的中央研究院历史语言研究所对河南省安阳的殷墟进行发掘,发现了商朝后期都城和大量甲骨文;1930年左右,发掘了山东的城子崖遗址。城子崖遗址中以黑陶为特征的龙山文化,有学者认为是独立于仰韶文化的另一个文化系统,时间略相同。

龙山文化的发现改变了“中国文化西来”这个文化起源的唯一模式。“这时若再说中国史前时代都是一片空白,连人和文化都是自西方输入的,便很难成立了。”学者张光直说。

1932年,安特生出版了通俗性著作《黄土的儿女》。这本书对中国史前文化与近东文化的关系,已经着墨不多。关于彩陶,他也只是提到了东西方的相似之处。虽然他没有放弃彩陶是西方传来的假说,但通过查看当时甘肃和河南出土史前人骨的正式报告,张光直说:“他认识到,无论在甘肃或是在河南,他所研究的都只是中国史前史,接触的是中国人的祖先。”

随着“中国文化西来说”渐渐退场,另一种观点又浮现出来。

1930年代,中国考古学家李济、梁思永,历史学家傅斯年、徐中舒等认为,中国文化分东、西。仰韶文化向东发展,龙山文化向西发展,进而在中原地区形成了混合文化。1933年,傅斯年在其《夷夏东西说》中明确提出了“东西二元对立说”。这一学说一直到50年代中期,在学术界都处于主导地位。

这期间,中国学者们依据考古新资料和新研究,对安特生的研究提出过质疑和批评。面对批评,安特生在著作中这样谦虚地回应道:“当我们欧洲人在不知轻重和缺乏正确观点的优越感的偏见影响下,谈到什么把一种优越文化带给中国的统治民族的时候,那就不仅是没有依据的,而且也是丢脸的。”

1943年,安特生出版了他最重要的综合性著作《中国史前史研究》,他将自己有关中国史前文化的研究都结集于此书之中。在中国文化与西方文化的关系问题上,他的观点发生了根本性转变。他认为,在资料有限情况下,要解决彩陶的源流问题为时尚早。有关河南、甘肃彩陶与安诺、特里波利彩陶的关系问题,也将留给后来人去解决。

中原中心说还不是讨论的终点

1950年以后,大量史前考古遗物的出土,让中国文明起源的问题变得更加清晰。河南郑州二里岗遗址、陕县庙底沟遗址、偃师二里头遗址、山西陶寺遗址等一系列重大发现,将中国历史从商延伸至夏、龙山文化和仰韶文化,从而明确了龙山文化与仰韶文化的一脉相承:前者从后者发展而来,而非东西二元对立。这些发现都来自中原地区,所以学术界形成了“中原中心说”,认为中国文明起源于中原。此观点成为上世纪50-70年代的主流观点。

也是在这一时期,安特生的一些看法得到了彻底纠正,比如他为甘青文化遗存创立的“六期说”,虽然大部分正确,但他将齐家期排在仰韶期之前这一观点是错误的。齐家文化后来被证明晚于仰韶文化,这里的“仰韶文化”后来改为甘肃仰韶文化或马家窑文化。至此,中国文化西来的假说被基本推翻。

不过,中原中心说还不是讨论的终点。七八十年代以后发现了更多遗址,中国学术界开始慎重考虑中国史前文化的多元起源问题。

著名考古学家苏秉琦首先提出了“区系类型”理论,把中国古代文化划分为六大区系。他认为中原、山东、巴蜀、浙江、西南地区、辽西等地的文化就如“满天星斗”一般,从远古时代就“闪耀”在中华大地上。各有渊源,各自发展,且相互影响。

1986年,著名美籍华裔考古学家张光直提出了“中国相互作用圈”,认为中国文明是不同地区的文化传统在碰撞和相互促进中诞生的。

之后一年,时任北京大学考古学系主任的严文明提出了“重瓣花朵说”,认为中原文化是“花心”,周边地区文化则是“花瓣”。

目前,学界普遍接受的中国文明起源模式是“多元一体”:中华文明在史前是多个区域文化并存的。学者高江涛表示:“各区域文化均有自己的文化特点,似乎不易断定哪个区域文化是中国当时的文化中心。而大约至二里头文化,尤其二里头文化二期后,中原地区成为中国文明中心。”

然而,需要研究的问题永远比答案多。同时,考古在中华文明探源上的重要性依然在延续。1996年,国家科委(今科技部)启动了“夏商周断代工程”;2001年,科技部启动了“中华文明探源工程”;2020年国家文物局启动“考古中国”项目。这些重大项目都以考古学为基础,运用多学科研究方法,继续推进对中国文明起源的研究,探索未知、揭示本源。

他对中国现代考古学做出的开拓性贡献不可磨灭

今年,距离安特生发现仰韶文化已整整百年。尽管他的有些学说已经过时,但他对中国现代考古学做出的开拓性贡献却不可磨灭。谈及安特生留下的“遗产”,陈星灿如数家珍:“他是我国第一个史前文化遗址——仰韶的发现者、仰韶文化的命名者;他在中原和甘青地区的众多发现为中国田野考古拉开了大幕;他最早把欧美的现代考古学方法和技术带到了中国,使中国考古学一开始就有很高的标准。除此之外,他还在周口店北京人遗址的发现上有开创之功。另外,在中国早期矿业调查和地质学、古生物学研究上,也做出了突出贡献。”

农商部为安特生发放的护照

至于安特生一直念念不忘的仰韶和甘肃彩陶与安诺和特里波利彩陶关系问题,则依然是当今学术界的热门话题,仍有很多待解的问题。不过,陈星灿总结当下的主流观点是:“中国彩陶与安诺、特里波利彩陶是各自独立发展起来的。它们存在某些纹饰上的相似,但并不普遍。”

1960年10月29日,安特生在斯德哥尔摩离世,享年86岁。他的晚年仍在继续从事与中国有关的考古学、地质学的研究。同时,“他对中国、对中国人民有着深厚的感情。”他最后一次来中国是1936年底至1937年,当时正值抗战前夕和抗战初期。后来他曾回忆自己眼里的中国青年,他们“精神生活更丰富, 因为他们生活在风暴和压力之下。当谷壳被狂风席卷,当浅根的大树颠覆,只有那些强健的鸟儿才敢张开它们的翅膀”。

如今,中国考古学在中华大地上蓬勃发展,一代又一代的考古学者在前辈丰硕研究成果的基础上,已经展开双翅,飞向更高的山峰。以往那些中国文明西来的假说,以及一些对古史的怀疑,仍然激励着考古工作者继续探索。

回望中国百年考古,中国文明起源的脉络愈加清晰,中华民族对文化之根的探索也更接近历史的本来面目。这个过程中,安特生帮助“黄土的儿女”拨开了第一层迷雾,开启了这一探源之旅,其功绩当被铭记,其故事应被流传。供图/郭静超

致谢:感谢中国社会科学院考古研究所所长陈星灿为本文提出了细致的修改意见;感谢南京大学历史学院张良仁教授和美国史密斯博物学院国立亚洲艺术博物馆的刘嫄博士对本文的细心修改。

文/郭静超

编辑/韩世容