我居京四五十年,虽也去过一两次陶然亭公园,老实说除了园中的高君宇、石评梅墓之外,并未留下很深的印象。闲来读了几篇写老北京的散文、前人咏陶然亭的诗词及北京地方史志《日下旧闻考》之类,有了重游陶然亭的兴趣,遂在并非最佳季节的秋冬之际去了陶然亭公园。

老舍在20世纪30年代的一篇题为《想北平》的散文中写道:“虽然我生在那里,一直到廿七岁才离开。以名胜说,我没到过陶然亭,这多可笑!”可见陶然亭在老北京人心目中的位置。不仅如此,许多外埠作家在回忆北京的文章中,也常常提到陶然亭。20年代丁玲寓居北京的那段时间里,对陶然亭似有偏爱。姚蓬子说她“飘然流浪到北京去”,“沉到一种什么人也不理解的,也不愿意什么人理解的,只自己深切地痛感着的颓唐中”,常常“一个人跑到陶然亭去”(李向军、王增如《丁玲传》)。郁达夫在《故都的秋》一文中说:“不逢北国之秋,已将近十馀年了。在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。”石评梅的《雪夜》说:“爱恋着雪夜,爱恋着这刹那的雪景,我虽然因夜深不能去陶然亭,什刹海,北海,公园……”到了20世纪50年代,张恨水《陶然亭》一文说:“陶然亭好大一个名声,它就跟武昌黄鹤楼、济南趵突泉一样。来过北京的人回家后,家里人一定问:‘你到过陶然亭吗?’因为这,在三十五年前,我到北京的第一件事就是去逛陶然亭。”(1956年8月20/21日《北京日报》)昔日这些名人往往把陶然亭列在北京名胜之首,这大约是我们今天许多人都想象不到的。

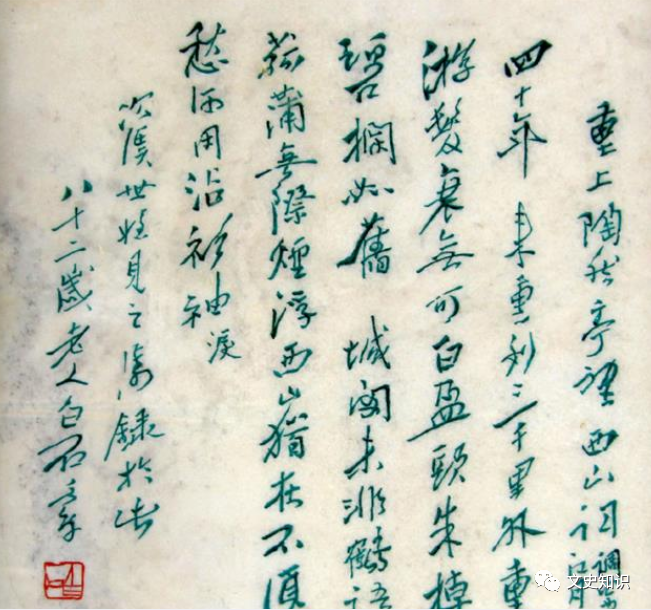

陶然亭是一座历史名亭,有人称它与滁州醉翁亭、长沙爱晚亭和绍兴兰亭(亦有作杭州湖心亭)为四大名亭。陶然亭是清康熙三十四年(1695)由工部郎中江藻在元代建筑慈悲庵西侧所建三间厅房,亭名取自白居易“更待菊黄家酝熟,共君一醉一陶然”(图1)(《与梦得沽酒闲饮且约后期》)的诗句。因其是当时任窑厂监督的工部郎中江藻创建,故又称“江亭”。

图1 陶然亭三大匾额之一, 由建亭人江藻题写

按照通常的理解,亭是指有顶无墙的建筑物,当然也指建筑简单的小房子。如果按前一解释,其实陶然亭内本无亭。有人慕名陶然亭,费了很大气力前往,竟不见有顶无墙的亭子,不免感到有些失落。俞平伯《陶然亭的雪》一文说,在一个冬天雪后的下午,约了朋友,从东华门附近的一条小胡同里,雇了两辆“胶皮”(就是人力车),向着陶然亭去。下车后,便踏着雪,走过一片原野,看到较高大的屋,觉得或许就是江亭(陶然亭)了,然而“踏穿了内外竟不见有什么亭子。幸而上面挂着的一方匾,否则那天到的是不是陶然亭,若至今还是疑问,岂非是个笑话。江亭无亭,这样的名实乖违,总使我们怅然若失”。张恨水在《陶然亭》一文中也说,“所谓陶然亭,并不是一个亭,是一个土丘,丘上盖了一所庙宇”。其实,清人已有“轩然列屋敞纱棂,地已名亭未有亭”(《金粟山房诗钞》卷一〇)的诗句,表达了对陶然亭无亭的遗憾和困惑。

陶然亭建成后,特别是乾、嘉以来,直至民国初年,成了士大夫雅集的胜地。清末民初朱彭寿《安乐康平室随笔》卷六云:“都门为人物荟萃之地,官僚筵宴,无日无之。然酒肆如林,尘嚣殊甚,故士大夫中性耽风雅者,往往假精庐古刹,流连觞咏,畅叙终朝。余自己丑(1889)入京后,每遇文人雅集,大都在南下洼之陶然亭、龙树寺,炸子桥之嵩云草堂、松筠庵,下斜街之云山别墅、畿辅先哲祠,白纸坊之崇效寺,积水潭之高庙,广安门外之南河泊等处。”

当时每逢岁时节令、中举荣升、亲朋来京、挚友远行等,陶然亭是名人宴集的首选之地。

一年春夏秋冬四季景观不同,各具特色,都不乏来陶然亭雅集者,每逢人日、灯节、上巳、清明、重阳等,更是如此。如查慎行《试灯夕吴篁村同年招集陶然亭》云:“春来日日喜春晴,邀我同游不夜城。灯火差参亭北面,管弦清脆月初更。”万光泰《三月三日陶然亭》云:“修禊诗成过癸丑,得朋占就利西南。”洪亮吉有《清明日同人各携酒至陶然亭饯吴侍读锡麒分韵得郭字》诗,《清稗类钞》“时令类”云:重阳九月九日,“都人士辄提壶携榼,出郭登高。南则在天宁寺、陶然亭、龙爪槐等处,北则在蓟门烟树、清净化城等处,远则在西山八刹等处”,等等,都是清士大夫咏灯节、上巳(三月三日)、清明、重阳等陶然亭雅集的篇什。

陶然亭最令人陶醉的景色当属夏秋的芦花,古今文士咏陶然亭芦花的诗文颇多,可谓举不胜举。清李光地《陶然亭秋望》云:“为践夏日诺,闲来坐小亭。苍苍葭在水,绵绵隰有苓。秋声中夜发,萧屑正堪听……会友聊云乐,移文且勒铭。”其中“苍苍葭在水”自然会使我们想起《诗经》“蒹葭苍苍,白露为霜”句,蒹、葭、苓都是水草名,蒹葭指芦苇。顾太清《鹊桥仙·初冬云林邀同家霞仙龙爪槐看菊,过陶然亭望西山》云:“故人邀我,城南访菊,已过黄花时节。更从何处问秋芳,见一路、霜林残叶。 蒹葭阁下,陶然亭外,剩有寒芦如雪。冷烟薄雾淡斜阳,望不见、西山重迭。”张问陶《陶然亭雨后》:“江亭西望雨初晴,山拥斜阳欲满城。秋树高低都一色,风蝉缓急不同声。酒能自远宁辞醉,诗被人知已近名。冠盖百年游宴地,芦花应见古今情。”赵翼《陶然亭》:“联骑城南得近游,虚亭遥倚女墙幽。蓼花红间芦花白,一片江南八月秋。”曹习庵有“穿荻小车如泛艇,出林高阁当登山”(引自《蕉廊脞录》卷二“京师陶然亭”)诗句。有评论说,二句脍炙人口,可移作楹联。近人如郁达夫“在南方每逢到了秋天,总要想起陶然亭的芦花”云云。

至于冬天,陶然亭赏雪也是古今文士的一大雅趣,有的同僚或挚友,甚至“预订每遇大雪,不相招邀,各集陶然亭,后至者任酒资”(陈康祺《郎潜纪闻》卷十“遇雪聚饮陶然亭之雅会”条)。有位署名沉隐氏《岁暮偕同人骑驴踏雪到陶然亭感作》云:“身外山林尽无赖,眼中城郭已如斯。萧疏风雪君休怨,驴背功名总付谁。”(《国粹学报》1905年第1卷第5期)骑驴踏雪访陶然亭,自当别有一番情趣。俞平伯曾因“江亭无亭,这样的名实乖违,总使我们怅然若失”,但是陶然亭的雪还是给他留下难忘的印象,以致多年后还令他“由不得追忆那年江亭玩雪的故事”。

陶然亭是进京应试者或同年(旧时科举考试同科中式者之互称)雅集及在京士人迎送亲友的场所。钱仪吉纂《碑传集》卷四九:“都下为人文荟萃之薮,遇顺天乡试、礼部会试时,四方至者尤盛。先生(朱筠)每于揭晓前,邀名士五六人为主,广招通人才俊应试者,择日大会于陶然亭,开筵剧饮,分韵赋诗,一时品藻,视为优劣。”法式善为重刻《己亥同年齿录》作序云:“乾隆癸丑四月,尝合己亥同举之士,会于城南陶然亭,作图焉,而为之记。”(盛昱《八旗文经》卷十三)金朝觐(午亭)《三槐书屋诗钞》载,因有一同年赴外地任职,遂“招诸同年集陶然亭小饮”赋诗赠别,诗中有“同领春风十载前,几人今此醉陶然”句。宝廷有题为《陶然亭送香涛如粤张幼樵如闽》诗曰:“人生各有事,安得同止行。各了百年身,甘苦难均平。古今几贤豪,畴弗有友朋。离别亦习见,别泪例一零。今日天气佳,有酒且共倾。勿作祖帐观,联辔游江亭。俯视大地阔,仰观高天青。馀生尚几何,愿醉不愿醒。”近代吴芝瑛(字紫英)《吊鉴湖四首》诗中注云:“往年鉴湖(秋瑾)东游时,余集京师诸姊妹于城南陶然亭饯之,以壮其行,鉴湖有《宝刀歌》,传诵一时。”秋瑾亦曾为此聚会填词一首,调寄《临江仙》,小序云:“陶荻子夫人邀集陶然亭话别,紫英盟姊作擘窠书一联,以志别绪。驹隙光阴,聚无一载,风流云散,天各一方,不禁黯然,于焉有感。时余游日留学,紫英又欲南归。”抒发了女侠与众姊妹陶然亭聚会的无限感慨,而《宝刀歌》则表达出“上继我主黄帝赫赫之威名兮,一洗数千百年国耻之奇羞”的悲壮情怀。

陶然亭历史上最有名的一次朝官、名宿雅集,是同治间的龙树寺觞咏大会。龙树寺位于陶然亭西北,据邓之诚《骨董琐记·宣南名迹》载,龙树寺本唐兴诚寺,附近的龙爪槐,为嘉庆中补植,其废亦久,南皮张文襄之洞尝补种二株,“招名流觞咏其下,今即其地为祠,以祀文襄”。又据刘禺生《世载堂杂忆》载:当时文禁森严,“朝士乃不敢妄谈时政,竞尚文辞,诗文各树一帜,以潘伯寅(祖荫)、翁瓶叟(同龢)为主盟前辈。会稽李莼客(慈铭),亦出一头地,与南皮张香涛(之洞),互争坛坫”。起初李、张二人,尚有文字往还,后来张之洞督湖北学政时,延请李慈铭,李嫌酬少事多,大不高兴,遂扬长辞馆而去。入京以后,李慈铭屡试不中进士,迁怒于当时之翰林,谓大半皆不学之徒,有人指为是对张之洞而发。同治十年辛未,张之洞湖北学政任满回京,张、李二人尚未显裂痕。当时,“朝官名士,气习甚盛,推奉祭酒”,飨宴时以年长者为盟主。当时张之洞发起觞客于龙树寺,刻意邀集李慈铭,慈铭也以潘伯寅为盟主之故,许来参与。张之洞发起龙树寺大会,致潘伯寅函云:“四方胜流,尚集都下,不可无一绝大雅集。晚本有此意,陶然亭背窗而置坐,谢公祠不能自携行厨,天宁寺稍远,以龙树寺为佳。”是日与会者,有无锡秦炳文,南海桂文灿,元和陈倬,绩溪胡树,会稽赵之谦、李慈铭、吴赓扬,湘潭王闿运,遂溪陈乔森,黄岩王咏霓,钱唐张预,朝邑阎乃兟,南海谭宗浚,福山王懿荣,瑞安孙诒让,洪洞董文焕。由秦炳文绘图,王壬秋题诗,桂文灿作记。炳文题图云:“时雨乍晴,青芦瑟瑟,纵论古今,竟日流连,归作此图,以纪鸿爪。”自同治末迄光绪初,此数年间,乃为南北清流发生最大摩擦的关键。南派以李慈铭为魁首,北派以张之洞为领袖,不复有南北派共聚一堂的雅集了。

陶然亭既然是士大夫聚会的所在,除留下许多诗赋之外,还有诸多楹联佳作,为人乐道。如“烟藏古寺无人到,榻倚深堂有月来”,为著名学者翁方纲所撰。梁章钜《楹联丛话》卷之三:“观音大士祠联最多,惟京师陶然亭中数联胜于他处,而均忘撰者姓名。联云:‘法云广荫无遮会;慧日高悬有相天。’又云:‘泡影乾坤,妆成宝相;色香世界,幻出空花。’又云:‘莲宇岧峣,去天尺五临韦曲;芦塘淼漫,在水中央认补陀。’则雅切陶然亭景物矣。”卷之二:“林少穆(则徐)有集句题京师陶然亭联云:‘似闻陶令开三径;来与弥陀共一龛。’亭中楹帖当推此为第一。”至今,陶然亭有创建者江藻及齐白石、郭沫若等人所题匾额。

清代在陶然亭留下足迹和诗文、楹联、匾额者,有朝廷高级官员、著名政治家、思想家、学者,如李光地、查慎行、赵翼、翁方纲、洪亮吉、龚自珍、魏源、顾太清、赵之谦、李慈铭、翁同龢、王闿运、张之洞、王懿荣、孙诒让、康有为、谭嗣同、林则徐、秋瑾,近人齐白石、郭沫若,等等,这个名单还可开列得很长,陶然亭的显赫名声和地位由此可见一斑。

20世纪二三十年代以后,由于时局的动荡等原因,陶然亭的名声虽在,然而逐渐失去往日的繁盛,趋向衰败。丁玲于1952年在清华大学中文系的一次讲演时说:“我在北京做学生的时候(笔者按,丁玲于1924年曾在北京大学旁听文学课),读了写陶然亭的诗,又听人家说陶然亭如何如何好,于是去了,一看,便真的觉得陶然亭好了。”那时的陶然亭,不过“一片芦苇,几个土堆”,人迹稀少,景色荒凉,但因其与观景人孤独寂寞、苦闷凄凉的心境相契合,所以感觉好罢了(见李向东、王增如《丁玲传》)。30年代,一篇未署名的《故都秋色》中也道出了陶然亭一派凄凉:“明月芦花秋萧瑟,风流胜地成废墟。”登上陶然亭,一副凄凉景象映入眼底。昔时文人骚士吟咏所在,今日成了任人凭吊亡魂的处所。这风流遗迹成了无人经管的废墟,令人惊怀于沧桑变幻之速(《新生活周刊》1935年第1卷68期)。前引《安乐康平室随笔》(成书于1940年)谈及当时的陶然亭也说:“世变风移,别趋时尚,凡旧称名胜诸地,当时之应接不暇、冠盖如云者,今皆阒寂荒凉、车马绝迹矣。岂地气果有衰旺,亦随人事为转移耶!”从以上文献和诗文中,可以大体领略从清乾嘉以来直到20世纪三四十年代陶然亭的兴衰轨迹(图2)。

图2 齐白石《西江月·重上陶然亭望西山》

在20世纪的前二十多年里,作为以士大夫雅集之所闻名的陶然亭显得败落,却有当时鲜为人知的另一种辉煌,陶然亭、慈悲庵是中国共产党早期领导者从事革命活动的场所,那里曾有李大钊、毛泽东、周恩来、邓中夏、恽代英等人活动的足迹。近年公园内开辟了“红色梦”展示区,为后人留下红色的记忆。

20世纪50年代初,北京市政府决定以陶然亭、慈悲庵为中心开辟陶然亭公园。清理苇坑,引水造湖,植草种树,建造亭榭,并将中南海云绘楼、清音阁及东西长安街牌楼迁建园内。后来,又于园内建造高君宇烈士墓、石评梅女士之墓。七八十年代,还仿照国内各地名亭,建成华夏名亭园。陶然亭创建三百多年来,从最初以士大夫雅集闻名,到革命先驱者进行秘密革命活动之所,如今已成广大人民群众消闲娱乐和重温革命历史传统的园地(图3)。

图3 郭沫若题写的匾额,其下楹联“烟笼古寺无人到,树倚深堂有月来”为清人翁同龢撰

陶然亭可记述的遗迹和故事很多,如慈悲庵内的辽寿昌五年慈智大德经幢、金天会九年经幢,对辽金时期今北京地区流行佛教及确定金中都位置,具有重要史料价值。虽然以往许多辽金石刻资料汇编中都有著录,但是作为辽金史学者能目睹实物,自然感到亲切。其它如园内赛金花墓、香冢、鹦鹉冢等遗踪,此行未及寻觅,园内许多刻石、楹联等也不曾细细品读,只好留待下次再来寻踪和体味了。

——本文刊于《文史知识》2018年第7期

编辑/王静