在我看来,文学意义上的地理概念并不存在,因为凭借文字的魔力,作者能够轻易突破时空的界限,去完成对历史的“解构”,最终建构出一种新的虚拟的真实,并借此繁衍出意义的无限可能。——安东尼奥·洛博·安图内斯

安东尼奥·洛博·安图内斯在葡语文学界是一个重要的名字,被称为“葡萄牙最伟大的在世作家”,还与若泽·萨拉马戈并称为“葡语文坛双子星”。他还被乔治·斯坦纳奉为“康拉德和福克纳的接班人”,其独一无二的写作手法,尤其是作品中对意识流、超现实意象和跨时空叙事等后现代主义技巧近乎魔幻般的运用,有时会为不熟悉其语言和风格的读者造成不小的阅读障碍,也为其作品在非葡语国家的译介和传播带来一定的挑战。

有趣的是,安图内斯对其本人“在欧洲文明边缘”用葡语写作的局限却不以为意。在他看来,文学意义上的地理概念并不存在,因为凭借文字的魔力,作者能够轻易突破时空的界限,任意更改历史的记忆,甚至通过对时空的刻意“错置”,去完成对历史的有意“解构”,最终建构出一种新的虚拟的真实,并借此繁衍出意义的无限可能。作为安图内斯长篇小说代表作的《远航船》,正是这样一部杂糅了历史与现实,充斥着想象与意象,同时扭曲了时空,让书中人物和读者常常困惑于“自己是生活在哪个世纪”的杰作。

在该书中,故事情节的发展没有明确的方向,作为事件标记的时间模棱两可。时间有时向前,有时往后,让人分不清究竟是“地理大发现”时代的航海英雄们穿越到了现代,还是沉溺于往昔荣光的今人回到了过去。这种时空的倒置与书中人物视角的任意转换,配合上安图内斯用情境替代情节的惯用叙事方式,与该书独特的结构无疑相得益彰。全书十八个章节粗看之下仿佛独立成章,由七位(组)人物的多视角叙事构成,然而细看之下读者便会发现,在看似松散的人物关系和叙事层面之下,安图内斯正尝试用“反英雄”的手法去反思、解构和重写葡萄牙航海史的辉煌与没落,用“反史诗”的立意去写出卡蒙斯在《卢济塔尼亚人之歌》中“忘了写或者没有时间写的东西”。

在书的开头,承载了卢济塔尼亚荣光的“远航船”在特茹河的河泥里静待葡萄牙殖民者的归来,从安哥拉归国的卡蒙斯正携带父亲的棺木在里斯本的码头徘徊,无助的他竭力说服边防军的卫士相信棺材里装的是尸体而不是美国香烟。接下来读者会遇见“发现”了巴西的卡布拉尔,此刻的他正栖身里斯本陋巷中的印度使徒旅馆,并且迫于生计而不得不让妻子沦落风尘、任人欺辱。下一位出场的大人物是伟大的远东传教士沙勿略,然而书中的他先是用自己年少美貌的白人妻子换了一张去里斯本的机票,后来又拉起了前妻的皮条。读者还会目睹了不起的大航海家达·伽马穿着睡衣,和“幸运儿”堂曼努埃尔国王陛下一起,在亲历大航海时代的辉煌后,被丢进了现代里斯本的精神病院。在书的终篇,“我们”则和卡蒙斯“互相依靠着”,面对空空如也的大海,等待着传说中塞巴斯蒂昂的归来。

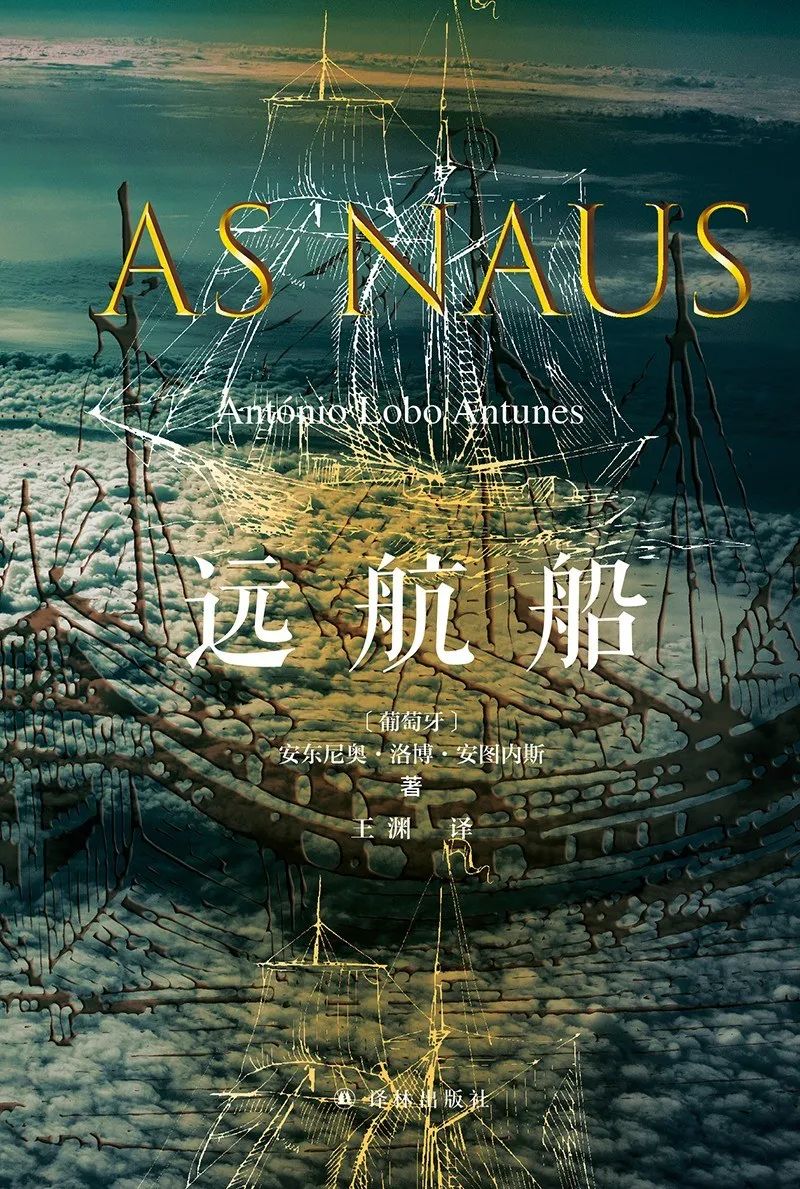

《远航船》中文版封面,译林出版社

在看似模糊实则真切的时空交融中,葡萄牙航海史上最声名显赫的英雄人物纷纷卸下昔日的荣光,从原本熟悉的时代“归航”到自己全然陌生的年代。作为“被驱赶回国”的失败者,他们得以保留的仅有往昔的英名,而此刻面对“已然陌生的故国”,无论是葡萄牙历史上最伟大的诗人、最伟大的航海家还是最伟大的国王,归来后的他们都已经无处安魂。就这样,在安图内斯笔下,葡萄牙15世纪“远航”的无上荣光,在康乃馨革命去殖民化后已经彻底湮灭于20世纪里斯本的陋巷,正如曾经寄托了帝国复兴希望的塞巴斯蒂昂——那个“无能蠢货”,已经因为从王尔德那里偷了一点大麻而命丧摩洛哥的街头。

正是通过对历史的戏仿和对英雄的戏谑,安图内斯完成了对葡萄牙殖民史和航海观的重塑。这种重塑之所以可能,不仅基于安图内斯作为葡语作家对葡萄牙历史发展和民族特征的深刻理解,也基于他对康乃馨革命等标志性事件在葡萄牙去殖民化进程中重大意义的敏感体察。事实上,熟悉葡萄牙文学的读者如果细心品读将会发现,包裹在安图内斯字里行间的,仍然是 “萨乌达德”(saudade)这一葡萄牙民族永恒的精神内核。书名“远航船”本身就是这一精神的承载:在出航与归航的过程中,昔日的海上英雄对昔日荣光充满痛苦与悲伤的思念,对自身的归属感的焦虑,在过去与现在的交错间,在记忆与经历的交汇处,在连接欧陆的火车轰鸣声中,彷徨在海洋与大陆之间,希望能有所依归,实际上却无家可归,正如全书最后所预示的,塞巴斯蒂昂的白马再也不会嘶鸣。

正如有评论家所言,对不熟悉安图内斯、不熟悉葡萄牙历史文化的读者而言,阅读安图内斯需要耐心,需要信仰,也需要一点点帮忙,但是过程与收获绝对会给认真的读者带来葡萄牙文学最迷人的馈赠。安图内斯本人曾说,一本好书带来的是一把钥匙,而《远航船》中译本则为中国读者提供了打开安图内斯“最具野心、最具葡萄牙特色”的杰作的一把钥匙。

文/游雨频

来源:文学报

编辑/韩世容