在餐厅遇见普希金,在朋友家里听果戈里朗读《死魂灵》,见证莱蒙托夫的决斗,看巴枯宁和别人吵架,发现天才陀思妥耶夫斯基的第一部作品……幸运的俄国作家伊·伊·巴纳耶夫不仅身处俄罗斯文学史上星光璀璨的“黄金时代”,也在这一时期的文学圈子中心,同他们关系密切,很少有人能够拒绝手中的笔去记录这一切。巴纳耶夫通过《群星灿烂的年代》一书回忆与这些文学家及知识分子的交往,向后来的读者记述了这些文学大师们不为人知的生活及创作细节。

今天,让我们回到俄罗斯文学的某一个时刻的现场直播,很巧,文学评论家别林斯基刚收到一份来自新人作者的小说手稿《穷人》,它属于24岁的陀思妥耶夫斯基。

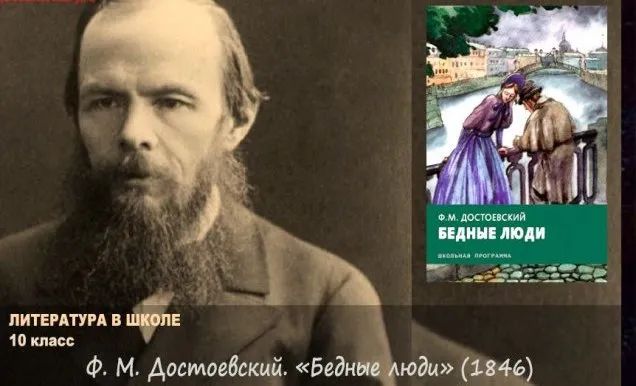

费奥多尔·米哈伊洛维奇·陀思妥耶夫斯基

24岁登场时刻

《穷人》的作者前来见他也是在这间寓所,那是在这部作品发表之前。

应当说明的是,最先得知《穷人》这部作品的是格里戈罗维奇。陀思妥耶夫斯基跟他是工程学校的同学。

他把手稿交给了格里戈罗维奇,格里戈罗维奇则转给涅克拉索夫。他们一起把稿子读完,然后交给别林斯基,说这是一部异常出色的作品。

别林斯基将信将疑地接过稿子。他似乎好几天没去动它。

有一天睡觉时他想读点东西,这才第一次拿起稿子,但手稿的第一页就吸引了他。他越看越入迷,通宵未眠,一口气把稿子看完了。

第二天早晨涅克拉索夫见到别林斯基时,他已经处于狂热的兴奋状态。

处在这种状态中,他通常显得急不可待,在房间里走来走去,露出满腔激动的神色。这种时刻一定要有一个亲近的人,听他把充塞在心头的感想倾吐出来。

不用说,别林斯基见到涅克拉索夫时该是多么高兴。“把陀思妥耶夫斯基给我请来!”他劈头就是这句话。

然后他气喘吁吁地向涅克拉索夫谈了自己的种种印象,他说,《穷人》显示了巨大的天才,它的作者将超过果戈理,等等。《穷人》自然是一部杰作,它受到那样的欢迎完全是当之无愧的,不过别林斯基对它也是过于迷恋,走到极端了。当别人把陀思妥耶夫斯基带来见他时,他以一种温存的态度,几乎像父爱般的感情会见了他,并马上向他和盘托出了自己的看法,充分表达了对他的热忱。

比别林斯基更坦率、更真诚、更直爽的人我再也没有见过。

他自己不止一次承认:“有什么办法呢?我说话不会吞吞吐吐,不会卖关子——这不符合我的本性 ……”发现任何新的天才对他来说总是一件大喜事。别林斯基的热情十分专一,全都倾注在文学上。每一期新杂志出来,他都贪婪地抓到手中,用颤抖的手裁开自己的文章,赶紧浏览一遍,看看付印后文章的意思还保留了多少。这时他的脸忽而变红,忽而发白;一会儿绝望地扔下杂志,一会儿— 如果没有碰到重大的删改或歪曲的话— 又感到欣慰,变得心情愉快。

这时他的身体已经很差了。朋友们早就劝他放弃杂志工作,因为这种工作对他的身体状况极为有害。但他一直举棋不定,反问道:“那我靠什么来养家活口呢?”最后出现了一种情况,真正激怒了别林斯基,促使他下了决心。一八四六年春天,他放弃了《祖国纪事》的例行工作,动身去了莫斯科,六月初又同米·谢·谢普金一起出发去俄国南方。

给别林斯基送行的场面异常愉快热闹。开始时是早上在谢普金家里吃了一顿便餐,我当时也在莫斯科,别林斯基在莫斯科的朋友们全都到齐了,其中有格拉诺夫斯基、叶·费·科尔什、凯切尔和赫尔岑,他同别林斯基是一八四〇年在我家里和好的。别林斯基同赫尔岑这时已是情投意合、亲密无间了。他们的信仰已经完全一致,别林斯基矢志不渝地眷恋着他。他们都成为对方不可缺少的人。

赫尔岑尽管屡遭变故、历经忧患,依旧异常乐观和生气勃勃。这一次他在早餐时一直讲个不停,讲得绘声绘色,妙趣横生(这是他讲话时的特点)——他那洪亮悦耳的声音盖过了所有人的声音。

谢普金的四轮马车已做好准备,送行者的轻便马车也都已套好。出发的时间到了。

赫尔岑还在滔滔不绝,妙语无穷,讲得引人入胜。“走吧,米哈伊洛·谢苗内奇,到时间啦!”别林斯基说道,

他在这种场合总是急不可待的。“对不起,各位,”科尔什插进来说,“我们怎么能带着赫尔岑在城里通行呢?带着他在城里不能走。”“为什么呢?”大家感到莫名其妙。“因为带小铃铛的车在城里禁止通行呀。”

大家哈哈大笑,向马车走去。

我们带上了食品和酒。那一天天气晴朗而温暖。我们的旅途异常愉快,一向妙语无穷的赫尔岑在这一天比平时更加口若悬河,谈笑风生。我们没有进驿站,就在开阔的小丘上一间农舍旁边歇息。那块地方并不漂亮,但我们对这一点并不在意。我们解开食品,拿出了酒,把这些东西都摆在地上。因为没有桌子,赫尔岑弄来一块木板,毫不在乎地在上面切起火腿来,这使一向有洁癖的科尔什心里很不舒服。后来他无论如何也不肯吃这火腿。

大家随意找了一块地面,或一段圆木,坐下和躺下。有的人拿一块火腿,有的人切一块馅饼,还有的人解开纸包的烤肉。凯切尔嚷得比谁都响,毫无情由地哈哈大笑,还按自己的习惯,老是忙着开香槟。

“祝出发的人健康!”凯切尔给所有的人斟满香槟,然后举起自己的酒杯叫道。

说着他不知为什么又大笑起来。

一声令下,酒宴开始了。凯切尔嚷个不停,同时往酒杯里斟酒。赫尔岑已经肚皮朝上躺了下来,有人还从他身上跳过去。

别林斯基滴酒不沾,也不喜欢别人醉酒,对这种场面开始感到厌倦。他渐渐变得闷闷不乐,显得十分焦躁。

“该走啦,该走啦,米哈伊洛·谢苗内奇。”他一再说道。四轮马车终于赶过来了。大家挨个儿同出发的人拥抱、接吻。“上帝保佑你健康归来!”大家从四面八方对别林斯基喊道。

他笑了一笑。“再见了!再见!”他挥了挥手,急匆匆地说。

四轮马车开动了,铃铛响了起来。我们目送着他,别林斯基最后一次从马车里向外观望,对我们点了点头。几分钟以后,路上只剩下一片尘雾。

“诸位,我们还剩下好几瓶哩!”凯切尔得意地晃着酒瓶喊道。

不过,别林斯基走后我们也没有待多久。在归途上,凯切尔跟住在谢普金家里、前来为他送行的一个年轻人狠狠吵了一架。俄国的南方之行对别林斯基的身体并未产生什么好的效果。

他于一八四六年秋天回到彼得堡,其时我们已开始准备出版《现代人》,这意想不到的消息使他喜出望外。

他看到我们做了种种准备工作,听到关于新刊物的议论,想到他已摆脱令他不快的那种依附地位,现在要同他怀有充分好感、对他也深深敬重的人们一起自由行动,再加上当时我们同《祖国纪事》之间产生的一场相当有趣的论战——所有这一切都支持了他的神经,使他感到兴奋,感到有事可做了!

他满腔热情地提笔为《现代人》撰写论俄国文学的文章(见《现代人》一八四七年第一期),又写了另一篇义愤填膺的文章(见《现代人》一八四七年第二期),评论果戈理著名的书信,这些书信的出版使他深感耻辱。

然而体力开始不支了— 他痛苦地感觉到这一点;医生劝他到国外去,他自己也有这个心愿,所有的朋友都极力劝他实现这个心愿,希望这一次旅行对他有所裨益,至少让他再支持一些时日。钱筹措好了,于是他在一八四七年春天乘船起程。

这一时期住在国外的有别林斯基十分眷念的巴·瓦·安年科夫,还有屠格涅夫;他们大概可以讲述他在国外时的许多趣事,以及欧洲给他留下的印象。

别林斯基于八月底从国外归来,在旗帜街一套小寓所里住了一阵儿。开始时他显得精神爽快,比先前健旺得多,使所有的朋友充满希望,认为他一定会康复。他自己有一段时间也怀着这种希望,不过信心似乎不大。一个月以后,他在里戈夫卡街加尔琴科夫公寓给自己找了一套寓所。

这套寓所相当宽敞舒适,坐落在这家公寓宽阔的院子里,在木头修建的厢房的二层楼上,厢房前面有几棵树,给人一种阴郁的印象。紧靠窗口的几棵树遮住了光线,因此房间里显得阴暗。

萧瑟的秋天来了,带来了永远幽暗的彼得堡的白天,一片片落在污泥里的潮湿的雪花,还有透肌刺骨的湿气。

与此同时,别林斯基的气喘病又复发了,而且比以前更加厉害;咳嗽又开始折磨他,日夜不停,使他异常痛苦;血也因此不断涌向头部。晚上日益频繁地发冷发热,经常高烧。他的精力一天天明显地衰竭了。

一八四七年的秋天和冬天似乎无休无止,使他感到异常痛苦。体力耗尽的同时,他的精神力量也衰颓了。他很少出门;朋友们聚集在他家里时,他也很少提起精神,经常说他活不久了,死期已近了。据说患肺病的人几乎从不意识到自己的病情,意识到自己境况危险,还经常指望能活下去。别林斯基很清楚他患的是肺病,他从未指望活下去,从不用对未来的种种幻想来聊以自慰。

到了晚期,由于彼得堡的气候,由于各种忧愁和烦恼,由于沉重而模糊的不祥的预感,他遭受的疾病的痛苦变得无以复加。开始传出一些对他不利的流言,周围的一切仿佛变得日益窒闷和阴暗,对他文章的审查也越来越严。他收到两封令人很不愉快的信,不过语言十分委婉,是过去一位他十分爱戴和敬重的老师写来的。按这两封信的要求,他必须出面说明一些情况,然而此时他已无法出门了。

有些先生,别林斯基过去很重视他们的意见,现在他们也开始说他的文思枯竭了,说他老调重弹,文章写得有气无力,冗长乏味。

这些话也传到他的耳朵里,为此他深感痛心。

别林斯基雕像

开春时他的病情迅速恶化,摧毁了他的身体。他双颊深陷,两眼失神,只是寒热发作时偶尔闪现一点光芒;胸脯塌陷下去,两腿几乎无法挪步,喘气十分可怕。就连朋友们来看他,也成了他的一种累赘。

有一天早晨我上他家里去,这是四月底或五月初的事。一张沙发搬到院子里的树下——别林斯基被人搀扶出来吸一吸新鲜空气。

我是在院子里见到他的。他坐在沙发上,低垂着头,呼吸十分艰难。他看见了我,忧郁地摇摇头,把手伸给我,手上渗满了冷汗。过了一会儿他微微抬起头,看了我一眼,说道:“我不行了,不行了,巴纳耶夫!”我开口说了几句话安慰他,但他打断了我的话:“别说废话了。”他再不说话了,低垂着头沉重地喘气。我无法表达我此刻的心情有多沉重……我跟他天南地北地扯起来,可是心里不知怎么总不自在,而别林斯基则似乎对一切都毫无兴趣。“一切都完了!”我想,“再过几天,也许再过几个小时,这个人就不在人世了!”可是阳光却是那样灿烂;那是一个明媚艳丽的春日,树上的嫩叶开始抽芽,一群麻雀吱吱叫着,在这个生命垂危的人身边自由飞翔。几天以后别林斯基死了。(米·亚·)雅泽科夫家里保存着一幅铅笔画像,描绘了他临死前几天的形象:面孔瘦削,眼睛里闪着发寒热的病态,头发蓬乱,满脸胡子拉碴。

这幅画像是雅泽科夫的妻子画的。这个垂死的人的面孔使她感到骇然,并深深刻印在她的脑海,她一回到家就把这副面容勾画在纸上。

他死的那一刻我不在他身边,可是据在场的人告诉我,别林斯基本来发着高烧躺在床上,已经毫无气力,失去知觉,然而使大家大吃一惊的是,他突然从床上跳了起来,两眼闪光,走了几步,口齿含糊,但语气坚定地说了几句话,然后倒了下去。大家扶住他,让他躺到床上,过了一刻钟他就与世长辞了。

彼得堡为数不多的几个朋友伴送他的遗体到沃尔科沃墓地。参加他们行列的还有三四个不明身份的人,天知道他们是从哪儿突然冒出来的。他们在墓地上一直待到这场凄凉的仪式结束,极为好奇地注视着一切,尽管根本没有什么东西值得他们注意。大家为别林斯基做了祈祷,把他的遗体放进墓穴,就像对待其他任何人一样,随后满心悲伤的朋友们按照基督教的习俗默默地将一把泥土抛入他的坟墓,这时墓穴里已开始浸出水来。

我丝毫不奢望把别林斯基的整个为人描绘出来。这样的工作要花费巨大的力量,况且这样做的时间也尚未到来。我只想用这篇小小的文章抛砖引玉,让那些同我一样跟他接近的人写出更有意思的回忆。假如我这片段的回忆能够让他的朋友们多少记起一点他的形象,而那些虽不认识他、但真诚怀念他的人读起来也不无兴趣的话,那我就不胜欣慰之至了。

1860 年 1 月 15 日

选自《群星灿烂的年代》[俄] 伊·伊·巴纳耶夫 / 著;刘敦健 / 译;后浪丨江苏凤凰文艺出版社

来源:文学报

编辑/韩世容