李昕是国内知名出版人,从北京三联书店总编辑任上退休后,创作不辍。他近期出版了新著《南海何曾隐风流——清末广东水师提督李准纪事》《清华园的记忆》,从中可以读到他的四代家族故事,绵延百多年,像一曲低回婉转的大提琴曲。我就此和他相约,听他谈谈书写以及书写背后的故事。

李昕一家和李准有着特殊的感情

李准是清朝末年的广东水师提督,在维护我国南海主权方面起到过不可忽视的作用。李昕和李准有亲戚关系,李准是李昕祖父的亲哥哥,也即李昕的伯祖父。

李昕说这层关系不远不近。不近是因为两人不是直系亲属,而不远是因为他的祖父和父亲两人实际上都由李准抚养成人,他们和李准有着特殊的感情。

话要从李昕的曾祖父李征庸说起。李征庸共有两儿两女,这两个儿子,一个是长子李准,一个是幼子李涛。李涛就是李昕的祖父,他生于1894年,比李准小23岁。1901年李征庸去世时李准30岁,已是朝廷命官。从这时起,李准就承担起了抚养全家的责任,那时李准的大妹妹已经嫁人,8岁的小妹和7岁的小弟李涛就跟随李准生活。李涛始终没有离开这个大家庭,他随李准先后在广州、香港、青岛、天津等地居住。李昕的父亲、李涛的儿子李相崇小时在家读私塾,后来到学校读初中、高中,一直到1934年,在天津进入南开大学,学费全部是李准出的。直到1936年李准去世,李昕的祖父和父亲始终与他住在一起,那时李相崇已经22岁。

因此,李准对李相崇来说比一般亲属更亲,影响也更深。而李昕从小也就知道李准其人。

李昕

曾祖父李征庸

不喜做官,热衷实业

李准的父亲李征庸生于1847年,李准出生那年他24岁,正在北京国子监里读书。1877年李征庸中二甲第13名进士,这个名次很高,因为一甲的进士只有三名,二甲第13名相当于总名次的第16名。李准在回忆录里只谈到父亲在会试中的贡士名次,而未提到殿试成绩,前些年李昕到北京国子监查阅立在那里的明清进士题名碑,直接找到了李征庸的名字。

获得进士后,李征庸被皇帝钦点任刑部主事,主管贵州司。第二年二月间,他父亲“偶染微恙,竟至不起”,李征庸急忙回家奔丧,才第一次见到自己的儿子李准,这时李准7岁。

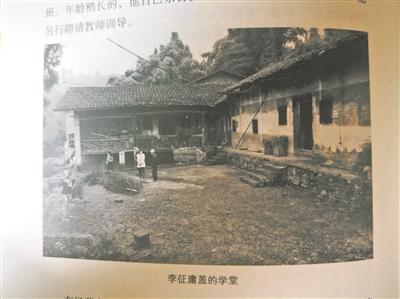

李征庸原本就不喜做官,热衷实业,他利用丁忧居丧假期,实现改造家乡的计划。他在自己房子旁边加盖5间作为学堂,让同宗同族的几十个孩子和儿子李准一起到学堂读书。他花了不少时间阅读农书,研究耕作、养殖的方法。还考察了家乡一带的山间矿产,开煤矿和铁矿,这些实业都大获成功。

这样不知不觉过了8年,李征庸听闻有地方官说他“舍官不做与民争利”,这话传到他耳朵里,令他非常恼火,一气之下把经营多年的煤矿、铁矿赠送给家里没有官职的亲戚,自己到北京谋职。临行前,他教育李准,将来要为国家做大事,而不是为某个人效力或为自己牟私利,李昕说:“从后来李准的为人处世来看,这个观念对他影响很深。”

李征庸盖的学堂,让同宗同族的孩子读书

李征庸建设家乡报效国家的观念很重。他当年进京考试时,因为口袋里没有钱,只能住在四川会馆里,会馆虽条件简陋,但对举子住宿不收费,使他受惠良多。等他经营企业有了家产以后,便出资白银5万两捐建蜀会馆,以方便此后来京赶考的四川学子。1898年李征庸的四川同乡杨锐和刘光第在四川会馆里创办蜀学会,同时建立蜀学堂,需要资金,李征庸闻之此事,当即资助了白银2万两作为筹办经费。

李征庸是敢作敢当的。戊戌变法失败,他得知六君子即将遇害的消息时,人正在天津。他立刻赶回北京,一进京城就听说六君子已在押往菜市口的路上。他急忙赶到菜市口,准备给烈士收尸。他目睹了六君子被杀的情景,随后收殓了同乡杨锐和刘光第的尸体,运到城外一所寺庙中停放。

1887年,李征庸被派任广东河源县知县,从此,他把自己的一家带到了广东。他后来担任过南海等县的知县,最后的职务是四川矿物商务大臣和南洋考察商务大臣,于1901年去世。

伯祖父李准

在李鸿章任下办过两件大事

2019年,是李准巡航西沙110周年。李昕曾应三沙大讲堂之邀讲述李准其人其事,讲稿有两万余字,题目就是《南海雄杰》。之后,李昕将讲稿发给几位中国近代史专家,听取他们的意见,得到他们的一致认可,其中一位清史专家更是建议李昕再注意收集一下官方史料。于是李昕问他手里是否有这些史料,他立即将自己收集的有关李准的大量奏折、文档发给李昕。此后李昕又根据在网上查找的线索,在孔夫子旧书网上购买了清末史料方面的图书,并下载了一些民国早期图书的电子版,同时托请他在香港和台湾的朋友帮助他购买相关图书,此外他又到全国报刊索引和中国知网上下载了100多篇与李准相关的资料。疫情期间,他滞留在家,便着手写出了数篇有关李准的专题文章,并结集成书。

李准

李昕说,李准以军事将领闻名,但他最初却是文职官员。他的父亲李征庸曾以劝捐见长,李准便沿着这条路往下走,然而他从一开始就显示出特有的能力。通过办理捐务,几个省的巡抚都和他熟识起来。新任广东巡抚鹿传霖见他善于理财,便要他担任广东钱局提调。

在广东钱局,李准对发行钱币一类的事一窍不通,但他爱学习,特别愿意接受新知识。在熟悉钱局业务之后,他发挥创新精神,做了一件在中国金融史上具有重要意义的事——铸造广东铜元。

李昕在史料中看到,1900年农历6月,李鸿章上奏朝廷,要在广东自制港式铜元,获得批准,李昕告诉我:“这标志着中国铜钱铸造工艺从传统的手工翻砂进入了先进的机器冲压生产新阶段。”但李鸿章当时担任两广总督不久,对货币市场的情况尚不熟悉,此事的最初策划要归功于李准。李准制造的铜元口碑很好,因为他格外重视品质,铜元的材料非日本住友铜不用,九成紫铜,一成锡铝,熔铸成条,再碾成片,发现有裂纹、带螺旋纹、缺边、有沙眼的一律重铸,他主持制作的铜元在国内很有信用。清末广东铜元在收藏市场上名气很大,一直受到藏家追捧。

李准在李鸿章手下做的另一件大事是改革厘金制度。他在厘金局厉行改革,修改税收章程,任用廉洁奉公的官员,雷厉风行地开展工作。几年下来,他的厘金征收总共上交了1000多万两白银。同时,他也把护商的船队整顿和改造成了一支内河水军。从这时起,李准就成了内河水军的统领,这可以算是他由文入武的开始。

1903年,岑春煊出任两广总督,把广东地区剿匪的责任交给李准,这样迫使李准转变身份,从文人变成了武将。李准在一两年时间里肃清了几股顽匪,令岑春煊对他刮目相看,转而大加信任和倚重。1905年,几场胜仗打下来,李准被保荐署理广东水师提督。1906年又改任水陆提督。

李准为《大公报》题写报名

“一个人漫长的一生,不可能都在历史聚光灯下,李准很幸运,他身上有两个焦点,一是为中国在南海宣示主权的一系列行为,另一个是他在最后一个封建王朝行将灭亡之时审时度势,为民国建立作出了贡献。”李昕这样总结。

1905年,署理广东水师提督职务以后,李准的职责进一步明确,就是要保卫海疆。李昕在书中记述了李准捍卫南海诸岛主权的往事,这也是李准在维权方面对国家最大的贡献。

去西沙的航行相当危险,特别是广东水师的军舰破旧,准备出海的两艘军舰船龄都已有三十几年。李准和属下一起亲自动手检查军舰存在的隐患,有问题者立即更换或加固。李准还命令准备粮食数百石和各种罐头食品,带了许多牛羊猪鸡及各色稻麦种子,准备到岛上去放养和种植。

李昕在李准的航海日记《李准巡海记》中读到西沙诸岛上的许多逸闻趣事。李准把从西沙带回的很多珍稀植物、矿石、珊瑚石等搞了一个展览,供人参观。展览过后,他将一部分展品拿回家长期保存。大约100年后,也就是距今10年前,李昕到李准的女婿段平泰先生家做客,还亲眼看到过李准从西沙带回的一些花花绿绿的海滩石子、贝壳等。

晚清时常起民变,一些民变和孙中山领导的同盟会相关。李准手握重兵,一些民变必然参与镇压。他一向忠于朝廷,从不认为奉旨剿办匪务有什么错误,如此对于革命党人来说他就成了罪人。

此后不久,辛亥革命在武昌爆发,国内形势大变,广东何去何从是李准必须要面对的问题,李准最终做出向革命党投诚的决定。他曾两次转给胡汉民约书,说明他投诚反正的目的不是为了自己,而是为了保护人民财产安全;他要求国民军必须和平进入广州,否则他不欢迎;另外表示他无意在反正后继续任职。这两份约书他都派自己的弟弟和手下一起送交胡汉民,当时弟弟李涛年仅17岁。

李准家乡四川邻水柑子镇上的路标

之后,李准辞职而去,尽管胡汉民再三挽留,甚至在李准的船上与他彻夜长谈,但李准去意已决。随后他回到香港住所,做起了寓公。1916年以后直到1936年去世,他基本是在天津做寓公,终日习练书法、写京剧剧本,又由军人转变为文人。

李昕分析,李准本质上是一个文人,他自幼接受儒家教育,从少年时代起,就在父亲李征庸指导下演练书法,在大小篆书方面成就颇高。他当年为天津《大公报》题写的报名,至今香港《大公报》还在使用。他曾经用篆书抄写《十三经》,这恐怕是填补古今空白之事。他还倾心研究书法,积数年之功,完成《古籀类编》这样一部篆字书法大词典。晚年在天津赋闲时,他创作的京剧剧本达30多部。他和京剧名家交往颇多,荀慧生、金少梅、章遏云等出演过他的剧本。

父亲李相崇

许国璋说,他才是外语教授

李昕的父亲李相崇从出生一直到读大学前,都由李准供养,“这种情况使他在解放以后各种政审的表格填写时,家庭出身这一栏都犯难。”因为上世纪五六十年代,社会上对李准的标准认知是“前清反动官僚,镇压黄花岗起义的刽子手”。

李相崇在清华任职外文系教授,掌握9门外语。小时候他在家里却只读过一本简单的英语课本,教会学校的初中大多以英语授课,他学得一塌糊涂。到南开后高中一年级下学期英语考试不及格,当时考试等级分为ABCD四级,D就是不及格,但老师居然给他判了一个E。这大大伤害了他的自尊心,从此发奋,在一个暑假里精读了几本不太难的英文小说,结果发现精读不仅可以提高理解能力,而且可以提高写作能力乃至听力。再回到学校时,原来听不懂的英语讲授课程,他都听懂了。

1933年李相崇被保送进南开大学英语系,此后几年他的成绩一直名列第一,他的老师柳无忌和教授赵诏熊都非常赏识他。1941年他和刘佩锦在天津结婚,之后来到北京,在一间银行供职。

银行工作轻松,李相崇有空就看外语,居然是几门外语一起学。李昕说:“原来英语是他的专业,法语学过一些,他利用这段时间先攻法语,再学日语和德语。他自己研究了一套速成的学习方法,可以在一两年里搞定一门外语,达到读书基本无碍的程度。”

稍晚,李相崇开始学习俄语。“当时苏联刚刚在反法西斯战场上取得胜利,他崇拜和尊敬苏联,希望更多地了解。比起其他语种,他在俄语上功夫下的最深。日本人占领时期,禁止中国人学习俄文,但我父亲已经懂了日文,他就到书店里购买日俄对照的书来读,如此一来,他把两门外语同时学好了。”李昕笑着说。

后来李相崇工作的银行解散,他需要一份正式工作。当时国、共、美三方为和平谈判在北京成立军调部,需要大量翻译。李相崇在应聘考试中考第一,考官告诉他历次应聘的人从没有考得这么好的。李相崇听了好笑,心想这几年他忙着学习多门外语,已经四五年不碰英语了。

一直到1960年,李相崇又陆续学了俄语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语与捷克语等一共9门语言。著名英语专家许国璋曾说,跟李相崇比起来,我们这些人只能叫做英语教授,他才是外语教授。

1964年拍摄的全家福,后排左一为李昕

唯一的三级教授指标给了我父亲

在军调部工作6个月后,李相崇的表弟周珏良来找他,告诉他清华大学从云南回京复校,缺少师资。虽然清华的工资比军调部低了一半,但李相崇不想再给美国人办事,希望到清华任教。两三天后,周珏良带来了清华外文系主任陈福田签发的聘书。1946年8月,李相崇携家眷搬入清华。

1952年院系调整,清华外文系取消,李相崇是唯一一位留下的“老先生”,“当时他很受党组织信任,是一个积极要求进步的旧知识分子。”

在院系调整中,清华大学变成了一所只有工科的工业大学。这时,李相崇留恋的不是清华,而是文学。院系调整的信息公开后,他填报了6所志愿大学,没有填写清华。李昕说:“父亲填写的6个大学都有独立的外文系,他希望继续做外国文学研究。而调整之后清华外文系被撤销,另行组建一个外语教研室,负责全校工科学生的公共外语。如果留下将变成一个语言教书匠,而不是文学专业的教师。”就在李相崇满怀希望地等待时,清华教务长周培源通知他,校方已经决定,将他留在清华,担任外语教研室主任。

此后,文学成了李相崇业余生活的一部分。一段时间里,他还继续给作家出版社、人民文学出版社译书。80年代李昕到人民文学出版社当编辑,李相崇忽然想起他当年用过的两个笔名,便让李昕到出版社资料室查一查,李昕一查就找出两本书,都是1956年以前出版的俄国文艺理论著作。李昕问后来为什么没有了?李相崇答,1956年以后,他的文学翻译就基本停止了,因为在外面搞翻译,有些人提意见,他于是痛下决心洗手不干,文学梦也到此结束。

李相崇刚担任外语教研室主任时可以说顺风顺水。1958年,他因说错话被撤职,之后十几年基本过着靠边站的日子,没有书可教,没有课可上。李昕感慨:“我父亲虽然没有受过太大的挫折,但他的心里还是存有冤枉和委屈的。”

“文革”后期,李相崇突然想读一读俄文版《马恩全集》和《列宁全集》,主要目的是恢复俄语水平。李昕说:“他读到有疑问的地方,就把中文版找来对照着看,这一看不得了,他发现《马恩全集》和《列宁全集》中文版里都有译文不准确,甚至翻译理解的错误。”为了确定自己的判断,李相崇又找来马恩列同样著作的英文版、德文版、法文版,用5个版本互相参照译校。

李相崇

李相崇译校《马恩全集》和《列宁全集》的消息后来被中央马恩列斯编译局知道,他们把他当成宝贝捉住不放,先是请他继续译校马恩的《反杜林传》《家庭、私有制和国家的起源》,继而又请他译校《列宁全集》里的6卷。李昕说:“技术性差错不算,我父亲提出的商榷性修改意见共有2000多条,后来中央编译局修订《马恩全集》和《列宁全集》时,他的意见有很多被采纳。”从1977年到1980年,译校马恩列成了李相崇的主要工作,他乐此不疲,找到了重回业务的感觉,这使他沉迷和陶醉,使他获得满足和享受。

1980年后,清华恢复了职称评定。李相崇已经多年未搞翻译,学术成果也很少,恰好中央马恩列斯著作编译局给清华大学党委来信,对他译校《马恩全集》和《列宁全集》的工作大加赞赏,表示谢意。这封信被人在学术委员会上宣读,起了决定性作用。李昕说:“要知道当时已经十几年没有给教师们提级提职称,特别是高教四级教授晋升三级教授,那是一道门槛。清华四级教授等待升入三级的大约有七八人,个个都有学术影响力,最后学术委员会决定把唯一的三级教授指标给了我父亲。”

后来清华决定恢复外语系,希望一位德高望重的教授出来主持工作。差额选举时,李相崇得到了90%的选票。他做系主任时已经69岁,为重建这个曾经名震天下的外语系终日操劳,和以前曾经伤害过他的教师尽释前嫌,几乎所有的人都承认他为人厚道,赞赏他正直正派。

李相崇晚年依旧每天坐在办公桌前编杂志、读书。耄耋之年后,他不大看外文书了,李昕便找一些中文书给他,内容都是他关心的题材,有的写他熟悉的人物,有的是他熟人的作品,“杨绛先生曾经在清华与我父亲同事,我把《干校六记》《我们仨》给他看。他说杨绛的文笔真好,如果我有这样的文笔,也有很多故事可写。于是我就对他说,你的故事,将来我会写出来。”

供图/李昕

文/北京青年报记者 王勉

编辑/韩世容