主题:戴锦华讲电影——电影与现实

时间:2020年6月15日19:00

地点:当当网,北大博雅讲坛APP

嘉宾:戴锦华学者,北京大学人文特聘教授

主持:周彬北京大学出版社编辑

策划:北京大学出版社,当当网

国际电影节的参考价值和对它们的保留态度

主持人:戴老师,上半年这样一个特殊的时间,大家都长时间地宅在家里,我想,您在宅家生活中,一定看过不少电影、读过不少书吧?

戴锦华:当然。开始的时候以为这是一个极端特殊的短暂时期,所以非常紧张地在安排恶补漏掉的重要电影并关注重要的电影现象,这当然也包括读书。没想到,疫情持续至今,我们面临恐怕是现代历史上从来没有过的全球停摆的状态。意识到以后被迫沉静下来,继续看电影,倒是有时间多思考一些问题。

主持人:有没有一个大致的范围——时间范围也好,地域范围也好——您觉得哪些电影重要?

戴锦华:我自己的基本关注始终是广义的艺术电影和非西方国家电影。但电影其实是一个世界,所以必须有某种线索,有某些按图索骥的依据。于是我选了一个自己也觉得矛盾的参数——国际电影节。一方面我对国际电影节持保留或者质询的态度已经延续很久,但是另一方面如此众多的国际电影节,事实上会覆盖全年绝大多数重要的影片和重要的电影现象、重要的电影人,所以我更关注的是每年重要电影节的入围电影。

当然三大电影节一定是很吸引人的目标和参数,但是不只是它们,还有比如亚太电影节之于亚洲电影的重要意义,比如“圣丹斯”之于青年导演和先锋电影节的意义,甚至作为一个通往三大电影节的窄门的洛迦诺电影节。有的时候获奖片未必是最有趣、最有意义的影片,但是如果能够覆盖到每年各电影节主竞赛的入围影片,你至少拥有一个比较宽泛的视野。大概是这样的选片方式。

主持人:相信您也一定关注与电影相关的文化现象,比如今年2月27日《电影手册》编辑部集体辞职事件。

戴锦华:近年来关于电影没有太多好消息,近半年来关于世界也没有什么好消息。可是在这样一个坏消息不断地向你涌来的过程当中,《电影手册》编辑部的集体辞职事件对我构成了震惊,甚至是某种创痛。

《电影手册》在疫情的情况下编了最后一期杂志,他们在卷尾语中写道:“我们坚持电影的现实主义,而电影的现实主义是伟大的浪漫主义。”我非常非常喜欢那句话——“巴赞曾经说过千万次,电影是一种及物的艺术。只有当我们拍摄他者并且忘却自我的时候,电影才有意义。”

今天再听这句话的时候,有痛、有泪,我们通过屏幕、通过镜头,我们究竟是望向世界、望向他人,还是我们永远仅仅是回望——我们永远是那个内视镜头,永远在自拍?如果这样的话,至少在《电影手册》曾经带给我们的、曾经开启的世界电影艺术的伟大传统当中,它是对电影的玷污。

《电影手册》创造、总结、参与了这个伟大的传统的创造——以伟大的浪漫主义为旨归的现实主义,以爱为真正的精神动力,而且是关注了他人,望向他人。这个“他人”可以是相对于自我的他人,可以是相对于国族的他人。

那些没有“国际电影节相”的获奖片

戴锦华:如果去观察的话会发现,《电影手册》这种精神、这种传统的影响是多方面的,比如说曾经连续两年引发众说纷纭的戛纳电影节的金棕榈奖,他们先发给了《流浪的迪潘》,然后又发给了《我是布莱克》。而近年来它连续把金棕榈奖颁给《小偷家族》和《寄生虫》,这个争议就变得更加复杂和更加热烈。对前两部影片的质询在于,你们怎么又主题先行了?而这两部影片看上去没有什么原创性的、激进的、前卫的电影语言或者美学,看上去它们比较老旧。

主持人:好像它们应该得的不是金棕榈奖,而是评委会大奖?

戴锦华:我估计它得评委会大奖也会有争议,因为它们看上去太没有“国际电影节相”。我们会说有些电影一看就有“国际电影节相”,而它很没有。它看上去形式是传统的和透明的,看这部电影震动你的是电影所再现的社会问题。

坦率地说,当我看完《流浪的迪潘》以后也觉得,天啊,这是金棕榈奖得主吗?但让我印象非常非常深的是,几个月之后,巴黎暴恐袭击发生。这时,我突然对戛纳评委会肃然起敬,因为我觉得一方面他们表现了他们对欧洲内部的种族冲突议题的敏感。而另一方面我觉得他们再一次表现了一种态度,就是再一次置电影的社会责任、电影的社会功能于电影美学之上。

主持人:这也就是巴赞说的电影是“及物”的。

戴锦华:是。我刚才为什么说我会对《电影手册》事件感到痛,为什么它对我具有这样的象征意义,因为它同时标识了我对电影的爱和对电影的期待——一边是原创的、不断探索的、拒绝停止的美学追求,而另一边是一个不能自已的社会责任。这不是表演,这不是站队,这不是自我标签。这是因为你不能不如此,因为世界如此。

主持人:疫情期间观看的影片中间,有没有看到一些希望?

戴锦华:其实一以贯之的是,我持续关注肯·洛奇的作品。肯·洛奇是老斗士、老马,非常有意思的是,你看到他的坚持。当人们宣布这个不行了、那个不行了、大失败到来了、阶级论题无效了、世界性的批判都不再具有意义的时候,他仍然以那样饱满的情感和诚挚继续把他的目光朝向形形色色的小人物。而且那份共情,完全不是一个所谓人道主义的,而是将心比心的,一种极端朴素的——我只能说是——阶级情感。他这样的一以贯之的关注,使得他极大地不同于今天很多明确的关注底层、把镜头朝向底层的电影。当我们说关注底层、把我们的目光投向弱势群体的时候,已标明我们的位置是外在的……

主持人:站在一个更高的位置。

戴锦华:你也不一定是站在更高的,但至少是“我”和“你”、“我们”和“他们”,也可能你很自觉地放低了自己的姿态,你甚至仰视所拍摄的对象。但是无论如何你可以感觉到那种异己感——哲学意义上的“他者”,不是刚才我们所说的望向他人的“他人”。而你会感到肯·洛奇真的在他们中间。

《悲惨世界》

《悲惨世界》

特别喜出望外的是《悲惨世界》

戴锦华:我刚才说更关注主竞赛的入围影片,非常好玩的是,每年大家都会有种种不平,就说为什么是它获奖,为什么不是那些影片获奖。但是在类似这样的感触当中,我自己特别喜出望外的是《悲惨世界》(2019年版)。之前以为是雨果那个《悲惨世界》,所以完全没有想去看。后来我偶然看到它的海报,知道这是一个当代故事。海报上是凯旋门,世界杯获胜时狂欢的人群、香榭丽舍大街的人流。后来我去看这部电影,可以说喜出望外,也可以说非常沉重。

对我来说,电影很好看。它确实不像一般的艺术电影,比如近年来的土耳其电影大师锡兰,他的作品真的好闷。他的作品我真的喜欢,但是我必须说好闷。所以我不会推荐给一般的观众看,而且我会对观众说:“你看睡着了,我十分理解。”但是我会再补充一句:“你没睡着的话,一定有收获。”

而《悲惨世界》完全不是这样一部影片,它当然没有好莱坞式的那种奇观或者戏剧性的场景,但事实上它也有着一个非常精致的电影叙事结构。故事开始的时候,我们进入的那个巴黎,包括俯拍中的那个巴黎,是我从来没有见过的。

主持人:巴黎93省的移民区吗?

戴锦华:巴黎93省,以阿拉伯、北非、西亚的法国新移民,可能也包含被政府接受的难民为主体的一个街区。如果你不告诉我那是巴黎,我会以为这是第三世界的某一个中心城市,它那种拥挤、摊贩市场,人的精神面貌,人与人之间的相互关系。在这个街区当中我们没有看到有效的行政机构,那个号称行政长官的其实是某一个帮派的黑帮老大。好像孩子们也有学上,但是我们看到所有孩子都在街头,像街童一样在街头漫游。故事以一个特警的巡逻开始,以一个我们非常熟悉的电影当中素有传统的黑警的角色来串联。我们以为遭遇到的是极有戏剧性的杯水风波——同样为黑帮势力的马戏团的小狮子,被一个孩子以顽皮或恶作剧的方式偷走。马戏团丢了一个小狮子,但是它可能引发多个帮派之间的火拼或者械斗。

于是必须赶快找到小狮子,找到偷小狮子的孩子。由一点喜剧性的、一点杯水风波式的情境开始,同时它非常从容地插入另一个在穆斯林兄弟会的宗教气氛非常浓郁的街区里长大的孩子,他唯一一个放飞自我的方式是玩遥控直升机的拍摄。这样两个孩子的故事交错着,这个黑警又是个尽职的警察,他必须找回小狮子,以避免街区火拼或者械斗的发生。而这样一个场景到他追捕偷窃小狮子的孩子被孩子们围攻,橡皮子弹造成孩子的毁容,到这里,事件当然有所谓的悲剧因素,但是非洲裔的法国导演,非常准确或者非常巧妙地设计了一个戏剧情境是,另一个孩子的遥控直升机拍到了这个场景。

电影每一个时刻都逼我去问去想

戴锦华:如果我们从这里引发开去可以讨论太多的问题——今天社会的结构,今天社会的中心、主流和边缘被放逐的人群,其实是跟你是否在监视镜头所覆盖的区域相关。被密集的监视镜头所覆盖的区域反而是主流人口,被驱逐到都市边缘、驱逐到社会边缘的人是在监视之外,那个地方不再布网,不再有监视空间。所以很有趣的是,39区是非监视空间,否则的话很容易,我们打开摄像头看看谁溜进了马戏团,谁偷走了小狮子,而这个警察只能用最古老的老侦探片的方式到处去问。在这样一个无监视的空间出现一个反监视的观看的眼睛。对这个警察来说,他们所有的暴行都无关紧要,但是被拍下来了就至关重要,于是这样一个电影特有的追逐场景因此展开,直到他们夺回存储卡,找回了小狮子。

我真的以为电影将完结,电影剧情在继续。我好奇,难道要发展出一个倒高潮吗?没想到真正的高潮是一场暴乱,而这场暴乱用文学的表达方法来说,这是全球化时代版的《蝇王》。戈尔丁的那部小说是说,如果我们把一群孩子投在一个荒岛上的话,不用太长时间他们就会给我们重新谱写一本人类文明史,一个关于暴力、野蛮和杀戮的历史。

而在这个故事当中并非如此,它是孩子对抗成人、街童对抗警察的一场暴乱和战争。我也非常喜欢导演最后没有给一个温情的大团圆式的结局,影片终止在相持的时刻。看到这儿的时候,一个是影片本身的观影经验对我来说非常酣畅,更重要的是,电影每一个时刻都逼我去问、逼我去想。

到这个电影结尾出现的时候,我第一个非常悲哀的想法是,曾经在中国上映,而且引起很多对艺术电影关注的朋友热议的《何以为家》,在那部电影当中,生活在黎巴嫩的叙利亚难民的孩子,他最美好的梦就是移民欧洲。《悲惨世界》中那些孩子的处境可能就是《何以为家》中的孩子梦想成真后的真实状态。

我第一次懂了,为什么ISIS那些狂热的宗教原教旨主义者中的绝大多数是欧洲公民,是欧洲不同国家的公民、欧盟的公民,为什么移民第二代返回去成为激进的宗教原教旨主义者,而且加入到这样一个以绝对暴力为特征的组织和行动当中。当然我虽懂了但并不认同。我真的觉得这部电影告诉我太多太多的信息,同时它是一部好看的电影。我才明白——当然它里面用了一个旁白说“39区是当年雨果写作《悲惨世界》的地方”,但是它其实告诉我们,我们那么相信《悲惨世界》已成为过去,是不是太过一厢情愿了,和我们太过关注我们自己的生活了,完全不知道在今天的世界、在欧洲、在巴黎许多地方发生着什么。

《寄生虫》斩获奥斯卡四项大奖是个奇观

主持人:我插一句,是不是在这部电影里面你也感受到观看肯·洛奇电影的那种共情性?

戴锦华:是,但是看它跟看肯·洛奇电影仍是不同的观影经验。因为肯·洛奇付出的是饱满的情感浓度,我很喜欢他的《天使的一份》,爱看电影的朋友可以推荐给大家看,这片子好快乐的——对这种街头小混混,对这些不良少年的呈现。肯·洛奇的剧情结构本身真的是,被他那种又是祖父式、又是朋友式的情感所助推,你不可能不认同角色。而在《悲惨世界》中,不同的是我们看到每种不同的团伙、不同的社群、不同的教派、不同的位置上的人们的逻辑,你可以体认到他们的逻辑。

主持人:体认到他们的诉求、他们的愤怒。

戴锦华:没那么多情感的投入,而是你能知道他们为什么是这样的,同时你也感觉到他们的别无选择。所以我觉得它在近年来类似的影片当中非常突出。我同意有些影评人的说法——为什么是《流浪的迪潘》,为什么不是《悲惨世界》?这才是一个应该用金棕榈或者金狮或者金熊给予鼓励的一部电影。当然我是一厢情愿,希望这些奖项能够有点广告作用,让好电影被更多人知道,被更多人看到。

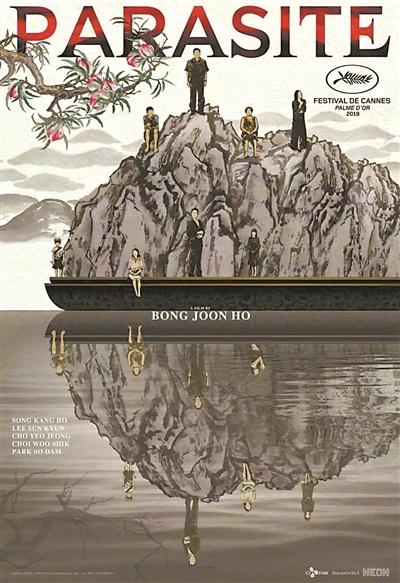

《寄生虫》

《寄生虫》

主持人:说到金棕榈奖,今年的大奖授予韩国电影《寄生虫》,同时《寄生虫》也是今年奥斯卡奖最大赢家,金棕榈和奥斯卡授予同样一部影片,在您看来这有什么意味?

戴锦华:共享金棕榈和奥斯卡,这不是先例。但它的奇特是,对于金棕榈来说它太商业了,对于奥斯卡来说它太激进了。对于两个奖项都“水土不服”,却居然共享这两个奖项,这是一个有趣之处。

其实最有趣的是奥斯卡。这部影片一脸的“奥斯卡最佳外语片相”,它赢得奥斯卡最佳外语片(现在叫国际电影奖)一点都不奇怪。它再拿个比如编剧,甚至再拿个导演也不奇怪。当它同时拿了最佳影片、最佳外语片、最佳导演、最佳编剧大满贯的时候,就令人“拍案惊奇”了。

我倒是觉得,川普的反应是正常反应,他说:“我们的奥斯卡怎么可能给一部外语片?我们的奖怎么可能给韩国片?”它不是一般的外语片,它是一个韩语片,它也是一个韩国片——主要韩国资本、韩国团队的电影。奉俊昊已经很国际化,他以前已经连续两部电影用国际资金、国际团队——《雪国列车》和《玉子》。而这一部他是返归韩国的影片,我们可以看一个简单的事实,奉俊昊领奖的时候讲韩文,说明他是“国际化”程度不够高的导演。非西方国家的导演获奖也可以,他“至少”可以用英语去读获奖感言,我觉得这不是表演。

我们都看到在现场,奉俊昊拿到最佳外语片的时候很开心,拿到最佳编剧的时候也很高兴,拿到最佳导演的时候已经喜出望外了,等拿到最佳影片的时候他也“大跌眼镜”了。这是好莱坞、奥斯卡的破例。它作为一个国别奖,我老是引作家阿城的说法,他说奥斯卡奖是美国电影的家宴。在这样一个家宴上,把主座、主讲、主舞台给了一部外语片,这个本身就是奇观。

好莱坞电影工业的敏感与绝望

戴锦华:同时这部影片在我的观察当中,它的镜头语言、它的叙事方式是好莱坞式的(所以它得金棕榈才非常奇怪),但是它的价值观、它的那种苦涩感、它的那种非常韩国式的社会批判姿态,跟奥斯卡的基调大相径庭。好莱坞电影并不尽然选择大团圆结局,但始终以“大团圆精神”贯穿叙事。好莱坞不忌惮揭示社会矛盾,但揭露是为了最终达成一种想象的和解或者和解的想象,而不是一个把这些东西疼痛地、赤裸地展现在观众面前。

当然你可以说《寄生虫》似乎有一个可谓温暖的结尾,最后儿子以摩尔斯密码联系到了地下室里的父亲,继而是儿子的内心独白:我有了一个“计划”,赚钱买下这座豪宅,那一天,我父亲就可以堂皇地走到阳光下。何其反讽!这个“计划”如果有亿万分之一的可行性,整个故事就不会发生。这个故事刚好是用阳光灿烂的草坪洋房和半地下室空间、地下室空间,表现了(多少有一点观念化的)阶级固化。在一个阶级固化的社会当中,它让我们看到中下层向上爬的努力最终彻底坠落的故事。

所以,我倒觉得这本身是对《电影手册》编辑部辞职的一个正面的回应。《电影手册》也许作为一种象征终结了,但是你会看到代表世界商业电影最主流的奥斯卡居然要褒扬《寄生虫》这样的电影,它本身表明一种越来越严酷的、越来越紧迫的现实在向大家逼近。我一直说奥斯卡代表了好莱坞电影工业,代表了美国主流社会的价值观,这一点是不用怀疑的。但是它同时也一直代表了好莱坞电影工业迄今为止的一种快速反应机制。

主持人:是有反省吗?

戴锦华:不是真正意义上的反省,而是他们对现实保持着极度的敏感。他们知道好莱坞的商业性是建筑在某一种与现实的高度紧密的互动之上。而这次把奖给了《寄生虫》,再次表明他们的这种敏感。但同时也表现了他们的绝望,他们不能在自己的电影当中选择一部代表对于新的现实回应的影片。

所以我倒是觉得他们的敏锐、勇气、孤注一掷,表现在把奖给了这样一部外语片,给了这样一部在价值、在语言、在方方面面都非常陌生的影片。我说好莱坞给自己下了一剂猛药,希望这剂猛药能够再唤回好莱坞内在的动力,它内在的以它自己的方式和现实互动对话的能力。当然这只是我的希望。

整理/雨驿

编辑/王静