身体弯曲将近180度,不能直着走,不能躺着睡,不能抬起头……世界罕见的“3-on折叠人”李华在做手术前的27年都未曾再见过蓝天,眼前也只有脚下三尺之地。从18岁到46岁,李华不知去了多少个医院,但是面对他的病症,医生也没有办法。2019年6月,在深圳大学总医院脊柱骨病科,李华终于有了站起来的希望。为了站起来,半年里他经过了四次“粉身碎骨”的手术,先后敲断大腿、脖子、脊椎,再换掉髋关节,终于实现站起来的愿望。

7月15日,北青-北京头条记者从深圳大学总医院了解到,14日,在经历了复健后,李华穿着脊柱骨病科医护人员为他买的新衣服出院。李华的主治医生陶惠人主任说,出院前李华告诉他,想在出院后回老家开一个小店好好生活。

男子患强直性脊柱炎 身体“折叠”二十余年

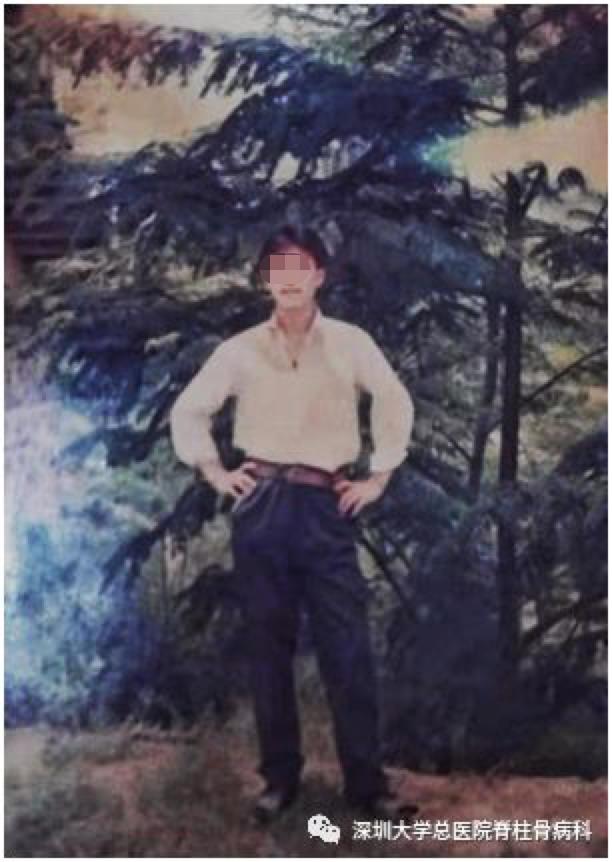

今年47岁的李华来自湖南省永州,年轻时候的他也曾是一个青春飞扬的少年,也和那个时代的年轻人一样,会穿喇叭裤、白衬衫,头发梳成流行的“三七分”。然而,在李华18岁的时候,他的生活因为病痛而改变。最初,他只是频繁腿疼,时好时坏,但当时他的身体看起来还是正常的,只是走路有点瘸。因为家里经济条件不好,李华并没有机会到大医院进行彻底的检查和治疗,本想扛一扛就把病拖过去,无奈身体一直疼,腿也慢慢无法动弹,弯腰、驼背越来越厉害。他这才逐渐了解到,折磨自己疾病叫做强直性脊柱炎。

北青-北京头条记者了解到,强直性脊柱炎是一种自身免疫性疾病,具体发病原因现代医学尚不清楚,这种病慢性发作主要表现为四肢的大关节、椎间盘纤维环及其附近组织的纤维化和骨化,会导致关节僵硬、疼痛,累及骶髂关节。这些关节处的骨骼会生长及融合在一起,这种情况下,脊柱会失去灵活性,患病的人因为日常行走姿势僵硬、活动受限,也被称作“活着的僵尸”。

一根木棍,一把小凳子,成了他“行走”时依赖的拐杖。最近5年,李华的病情越来越严重,腰已经完全直不起来。行走坐卧、吃饭喝水,这些对正常人来说极其简单、自然的动作,对李华而言困难重重,2018年,已经完全成了“折叠人”的李华靠着自制的简易拐杖去成都寻医,但因为畸形过于严重,风险巨大,再一次被拒绝了。

就在他艰难度过一日又一日的时候,病友群里分享的一张脊柱侧弯患者术前术后对比的照片令他重新燃起了希望。2019年6月,李华拖着折叠在一起的身体,在母亲的陪伴下去了深圳大学总医院脊柱骨病科就医。

国内第一例“3-on折叠人” 手术无经验可言挑战性极大

深圳大学总医院脊柱骨病科的医护人员回忆,第一次见到李华,每个人都感到既震惊又心疼。医生们轮流蹲下来仔细观察,即便这样,医护人员也无法看全李华的样子。

李华的头蜷缩在大腿上,从脖子到腰部再到骨盆,包括髋部在内的关节完全融合了,像根棍子一样没有弯曲度和活动度。在李华全脊柱正侧位的X光、CT平扫及三维重建下,他呈现出一种难以形容的卷曲姿态。

深圳大学总医院脊柱骨病科主任陶惠人告诉北青-北京头条记者,临床上用“折刀人”来代指强直性脊柱炎患者后期最严重的状态,整个躯体从胸部开始和下肢重叠,像一把折刀。但那些患者的头部仍能基本上扬,看见前方。与之相比,李华的畸形程度不仅在国内尚属首例,在世界范围内也极其罕见。他的整个头部如同被折断、再次折叠到大腿之上,这也使他成为迄今为止医学史上有记录的最复杂、最严重的强直性脊柱炎患者。深大总医院脊柱外科的医生们使用了一个贴切的词组来描述他们眼中的李华——“3-on折叠人”,即Chin on chest, Sternum on pubis,Face on femur,下颌紧贴胸骨,胸骨紧贴耻骨,面部紧贴股骨。

“第一次看到他时,我就知道这是一个非常有挑战性的手术。”陶惠人说。从无报道先例,毫无经验可循,陶惠人意识到,“惠人脊柱”整个团队、乃至整个医院面临的,将是医学技术领域里的一座珠穆朗玛峰。

面对李华的病情,陶惠人感觉压力极大,“如果不做手术,他心肺功能长期受损,有生命危险。如果做手术,一旦失败,可能截瘫甚至死亡。”在陶惠人犹豫时,李华却对陶惠人说,他想试试。

畸形扭曲的躯体,禁锢不住李华对生命的热爱。他写得一手隽秀的小字,还会吹口琴,住院期间,他偶尔会请母亲拿出口琴和乐谱,断断续续吹上几首小曲。这曾是他漫长苦寂岁月里的一点孤萤之光。面对着李华对挺直脊梁、平视世界的渴望,陶惠人决定接受这个挑战,和李华一起放手一搏。

四次截骨重塑 折叠了20余年的身体被打开

在决定手术后,陶惠人和他的团队用了两个星期时间反复斟酌,为李华制定了手术方案。“只有一段一段打断他的股骨、颈椎、胸椎、腰椎,然后将全身脊柱拉直、固定、完成骨骼重塑,才能实现脊柱变直,重新打开李华完全折叠的身躯。”陶惠人说。

截骨,重塑,才能迎来重生。这是一个全新的系统的工程,脊柱外科、感染科、麻醉科、放射科、关节创伤科、呼吸内科、血管外科、输血科、消化内科等多学科,任何一个环节都面临着挑战。

按照手术方案,李华将在经历截骨、抬头、平躺、站立四个手术步骤后重获新生。第一期手术,医生将李华的两侧股骨打断,让脸和大腿之间的空隙变大,使接下来的脊柱手术体位成为可能。第二期手术,矫正颈椎后凸,让李华能够抬起头来直视前方。第三期手术,矫正腰椎后凸畸形,恢复脊柱正常的直立曲度,将折叠的李华完全“打开”。第四期手术,进行双侧髋关节置换,使他站立行走成为可能。

而摆在脊柱外科医生面前的第一道关卡,就是麻醉。由于李华的头和大腿紧贴,距离最近的地方只有不到5厘米,如此狭小的空间,麻醉面罩根本放不进去,气管插管、全身麻醉面临巨大挑战。同样来自西京医院、与脊柱骨病科搭档合作多年的麻醉科主任孙焱芫迎难而上,在李华清醒状态下顺利置入气管、全身麻醉。3个小时后,双侧股骨颈截骨手术终于完成,李华的面部和股骨之间第一次有了空间。

有了第一步的基础,接下来,如何让李华安全“抬头”、恢复平视、保留最大视野成为第二期手术最大的难点。在颈椎截骨,相当于在颈髓动刀,每一步必须精确分毫,不容一分误差,稍有偏离,轻则瘫痪,重则有生命危险。而且颈椎矫正度数更需要精准,多一度李华双眼朝天,少一度就看不到远方。陶惠人术前详细讨论病情,设计手术方案,决定将第7颈椎截骨,第4颈椎至第4胸椎融合,纠正颈椎罕见畸形。惠人脊柱团队在麻醉科、手术室等相关科室大力协助下,历经长达7小时奋战,将李华的“断头”复位。麻醉清醒后,李华激动地说,“住院这么久,终于见到陶惠人主任长什么样了”。

2019年9月18日,李华的第三期手术开始了。这一步是拉直脊柱、让李华躺平的关键。陶惠人说,李华的脊柱发生畸形,想让脊柱变直,至少必须两处截骨,之后重新连接才能实现真正变直。而术前最大难点在于,李华无法像正常人一样躺在手术床上。体位无法摆放,意味着手术无法开始。陶惠人多次和手术室护士模拟演练术中的体位摆放,甚至特制许多李华专用体位器械,从而为重塑脊柱提供可能,解决了术前体位难题。陶惠人指出,手术本身的最大风险在于出血量巨大,神经瘫痪风险极高。陶惠人和段春光等团队成员经过近一天的奋战,终于完成第12胸椎和第3腰椎截骨,第8胸椎到第5腰椎融合。手术后安返病房,当天晚上,此前无法躺着睡觉的李华20年来第一次实现了躺平睡觉。

成功打开了李华折叠的身体后,如何让他站起来、走起来、跑起来,成为了最后一期手术的主要目标。医生为李华进行了双侧人工髋关节置换,以帮助他重建髋关节功能。从2019年6月13日到2019年12月13日,经过整整半年的不懈努力,历经4次高风险、高难度手术,李华终于可以挺直脊梁,终于可以再次平视这个世界。

经过半年复健后出院 打算回老家开个小店

在完成手术后,对于李华,还有一段艰难的复健路要走,40多岁的他要像孩童一样,重新学着如何坐起、如何站立、如何走路。但这一切的艰难都没有难倒李华,在手术后的第2天,李华就可以扶着坐起,术后第10天,独立坐起,第15天,搀扶站立,第20天,李华开始用助行器练习站立,而此后的每一天,他都在不断地进步着。

今年6月末,在医院住了一年多以后,李华即将出院。出院前,深圳大学总医院脊柱骨病科的医护人员问李华有什么愿望,李华说,他想去看看海。“他和我们说,他活了40多年,从来没看过海的样子。”陶惠人告诉北青-北京头条记者,在得知李华的愿望后,团队里的医护人员利用休息时间,带着李华去了深圳湾看海。

7月14日,李华穿着深圳大学总医院脊柱骨病科的医护人员为他买的新衣服,心情愉快地出了院。

从2019年6月到2020年7月14日,整整一年多的时间里,陶惠人不仅见证了李华身体上的改变,还见证到他心理上的改变。7月15日,陶惠人告诉北青-北京头条记者,自己初见李华的时候,他是一个不愿与人沟通的人,“我觉得是因为他的形态问题,让他无法与人沟通,同时,很多人见到李华是害怕的,会绕着他走,更别说和他说话了。”手术成功后,李华发生了翻天覆地的变化,不仅愿意和他人说话、聊天,还会和病友一起出去玩,“‘孩子们’有时候会出去玩做康复训练,他很愿意跟着一同去,我现在还记得他有一次光着膀子和‘孩子们’玩的画面。”

出院前,陶惠人还关心了李华接下来的生活,“他和我说,他已经想好了,要回老家开个小店,好好地生活下去。”

【版权声明】本作品著作权归北京青年报独家所有,授权深圳市腾讯计算机系统有限公司独家享有信息网络传播权,任何第三方未经授权,不得转载。

文/北京青年报记者 王天琪

编辑/董伟

校对/李克明