“燕京八景”中有“蓟门烟树”一景,意指北京前身蓟城的古城墙上树木蓊郁,如雾如烟。作家侯磊借此化成本书书名《北京烟树》,寄望于依依柳烟中,述世态变迁,品人情冷暖,发怀古幽思。这是一部地域色彩浓厚的散文集,也是一部有关北京日常的生活之书。侯磊是老北京的后代,他在一系列的回忆中,记叙了胡同人生、街面儿江湖、皇城掌故,就自家照相馆的兴衰、东安市场的变迁、中轴线的今昔娓娓道来;将胡同叫卖的余音、德容底片的旧影、北平澡堂的氤氲、簋街食府的百味,这些百年来的色声香味一一描摹,展现了一位“80后”青年作家眼中北京市井的人间烟火。

只写点我赶上的胡同货声吧。

北京老城区里施工的噪声从未停息,害得我养成把窗子关死的习惯。以前从不关窗子,能听到天上的鸽哨声、远处大街上106路电车的报站声,还有每天胡同里的吆喝声。奶奶曾说:“要说过去街上那吆喝,还真跟唱歌似的。”“以前鼓楼下卖估衣,就那么叫着卖的。”那是我最初面临的世界,最先面对的生活。

胡同里的叫卖声每天都有,多是些小商品或上门修理类的服务。从早上起来,就会有各种不定时零散的叫卖隔空传音。卖花儿的,卖小金鱼儿的,这是吆喝的前奏。修理雨伞、修理钢种盆、修理锅的,磨剪子、磨刀的,这是吆喝的主题曲。过了晌午是叫卖的间歇,就当是吆喝的幕间休息。

下午四五点钟至晚饭当中,是卖各种吃食、调味品的时候,这是吆喝的副歌。晚上,东华门内和东直门内大街(那时还不叫簋街)的嘈杂夜市,那是结尾。而那些卖估衣、卖雪花酪(冰激凌)、卖水果、卖半空儿(花生)、卖硬面饽饽(面食小吃)的货声,我都没赶上,只能当作传说了。

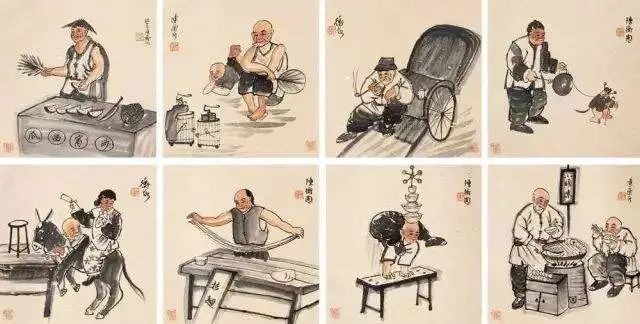

陈师曾《北京风俗图》,下同

那时我一边听着相声,一边听着胡同里的叫卖,很为他们的不一样而惋惜。为什么那卖小金鱼儿的,不吆喝“哎大小——小金鱼儿嘞——”呢?太偷懒了,不敬业。据说后面还有一大套的词:“蛤蟆骨朵——大田螺蛳嘞——”我没见过卖大田螺蛳的,那玩意儿哪里用买?后海游泳,岸壁上一抓一大把。我也没在胡同里买过小金鱼儿,北新桥信托商行前傍晚有摆摊儿的,那里的鱼更多更好。

很是令人奇怪,为什么胡同里一天吆喝的主题曲,是上午传来的修理工具类的吆喝,如破锣嗓子般的“修理 伞——”,好像大家都在未雨绸缪。“修”是个尖字,“理”很短促有力,“伞”是一声怪叫,听不出是哪儿的口音。伞坏的多是伞骨子,修伞者蹲在路边上,用钳子把坏的伞骨架卸下来再安上好的,约是五毛一根,再缝缝补补破损的地方,最后撑开一试,开收几下,告诉你修好了。我曾一次修了六根伞骨子,一把伞不足十块,修完花了三块,太不值当。

“磨剪子嘞戗菜刀”,也是出现在上午主题曲中的吆喝,用一个五块铁板连接成的响器,哗啦,哗啦,哗啦地一响,随后才传来同样破锣嗓子的吆喝声。据说这一套吆喝的调子和响器,在北方通用,只是改改口音。而让这句吆喝传遍大江南北的是《红灯记》,吆喝者是与李玉和接头接收密电码的人,连名字都没起,就叫“磨刀人”。戏里的吆喝同时兼作暗语,被悠扬的京腔包裹,真想让他的戏份儿再多一些。

我父亲从小好滑冰会磨冰刀,磨完冰刀磨菜刀,手艺大有富余。家中自备砂轮与油石,从不让“磨剪子戗菜刀的”在我家开张。每每遇到磨刀人,我都会细心地观看,看他身穿一身蓝布工作服,腰里系上个大白围裙,手掌粗糙得似打铁师傅。他的小推车上放着一条油石,那油石两头高中间低,弯成了月牙儿。他说:“这油石原先这么高——”他用手在油石上方比画出一拃长,那意思,一拃厚的石头都被他磨刀磨掉了。这时,我只盼着父亲不在,撺掇奶奶拿怹那把破得快散架的大黑剪子去磨磨,人家成天价在窗户根儿外面哗啦哗啦,不出去磨不合适。但奶奶那把剪子只用来做活儿(针线活儿),从不用磨。终于,磨刀人走了,我盼着他路过便宜坊、全聚德,能磨上片鸭子的刀,那才是笔大买卖,让他能像过节般高兴。

五毛磨一把菜刀,后来涨到两块,如今涨到五块了。可磨刀人在胡同里不易招到主顾,到小区楼群里又有保安拦住,他们费着唱戏的力,赚着打酱油的钱,天天赔本赚吆喝。一天磨刀的钱,能吃得起半只烤鸭吗?不好说。

看北京琴书泰斗关学曾先生的回忆录《历史旮记》,书中说他小时候送过“门神”,卖过冰核儿,卖过西瓜,也卖过臭豆腐,还因为吆喝练就了一条唱北京琴书的好嗓子,但他不骑自行车。卖臭豆腐培养艺术家,此言极是。叫卖者不要嗓子好,但要嗓子冲,他们每天在唱不卖票的戏,把一幕幕生活剧推送到胡同人的眼前耳边。而真能赶超演员的好嗓子,是我们这片儿的“大嗓门儿”。

大嗓门儿是位中年阿姨,四五点钟,大嗓门儿来了。这时你可能在前院的公用水龙头处洗衣服,在后院给花培土,在街坊家搓麻将,在死胡同里蹲厕所,都会听到那既像唱戏又像民歌,还像歌剧咏叹调,比风存留得更久一些的吆喝声:“啤酒——白 酒——啊——,换 酱 油 换——(此处偷气)醋啦啊——”这一嗓子清风般贯穿胡同,吆喝得波平浪稳,能在声音上浮起鸭子。这时,街坊大妈会停下手里擎着的那张提喽儿(打麻将自摸儿,北京话叫提喽儿一个,di一声,轻声),轻轻再空顿一下,说:“大嗓门儿来了。”然后打出,“白板!”接着说,“你们都落听了,我这还没自摸儿上呢。”

大嗓门儿来的时候,会有大人去到她那里换燕京啤酒、龙门米醋或金狮酱油。啤酒五毛,米醋两毛八,酱油是三毛二。而今,米醋已涨到两块多不止,而酱油更是各种高档品都有,燕京啤酒最不涨价,可它量少了,毫升数由六百六十六、六百,降到了五百。金狮酱油的厂子已改成苹果社区。

经常在胡同里见到大嗓门儿,她就推着一平板儿车,装满了油、盐、酱、醋、调料、吃食,还有孩子们的零嘴儿。买东西的阿姨和奶奶们(真奇怪,就不见男人来买东西)会和她闲聊上几句,客气地打招呼。大嗓门儿是胡同人给她的“贺号”,也是她的招牌。

车推得缓慢,好像每到一户人家,大嗓门儿都冲着大街门或临街的窗户根儿吆喝,不把人从院子里勾出来买点东西就不走,好像是,先打了醋再说,否则晚上别想吃饺子。我对大嗓门儿卖的东西不感兴趣,除非她改行卖冰棍。大嗓门儿随着夕阳一起走向了胡同西口,她走了,太阳也渐渐落山。这时我要被迫回家,而不能在胡同里野跑踢皮球,不能去看美人蕉的籽儿结在哪里,也不能站在门墩儿上往信报箱里瞧。大嗓门儿走了,好像把阳光都带走了。

大嗓门儿走后,偶尔也有其他客串的买卖人,是个中年的大叔在吆喝“换汽水换啤酒的来嘞——”不知怎么,我记不清他是否推车,好像是骑车,但骑车又怎样运来杂货呢?他走得很快。他吆喝得留不住人,想想吧,若所有的货声都改成“换×××的来嘞”“卖×××的来嘞”,那卖东西必是招人厌烦的事。

从前一日的货声就此结束。

编辑/王静