匡灵秀1996年出生于广州,4岁时随父母移居美国得克萨斯。她从小成绩优异,先后在英美多所顶级学府求学,拥有剑桥大学哲学硕士、牛津大学理学硕士等学位,并在耶鲁大学攻读东亚语言与文学博士。

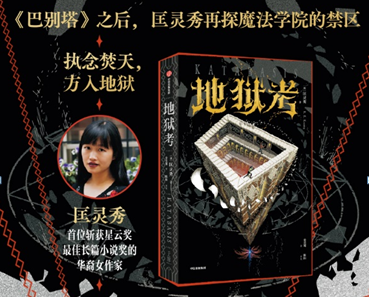

匡灵秀的创作生涯始于剑桥时期,其出道作的版权受到美国五大出版社竞拍。2023年,她以一本《巴别塔》横扫世界科幻文坛,连续斩获星云奖、轨迹奖、英国国家图书奖、阿尔菲奖等多个重量级奖项。故事中以“翻译魔法”为核心的黑暗学院设定,被誉为“工业革命时代的《哈利·波特》”。也因此,《地狱考》的出版被广泛关注,姜昊骞翻译、陈阳校译的中文版由中信出版集团推出,实现了科幻文学圈罕见的全球同步首发,中国读者也在第一时间阅读到。

《地狱考》是匡灵秀继《巴别塔》之后,又一部探索“魔法学院”禁区的作品。这一次,她把舞台从母校牛津搬到了另一所母校剑桥——更准确地说,是以剑桥为模板的“地狱”里。随着爱丽丝在地狱中的探索之旅层层深入,那曾被无数人深深仰望的“象牙塔”却如一幅地狱绘卷般逐渐呈现于她的面前。

《地狱考》核心人物由剑桥博士生爱丽丝和她的导师,剑桥大学分析魔法系主任、举世闻名的魔法学者雅各布·格兰姆斯教授,爱丽丝的同门、天才魔法师彼得·默多克构成。而《地狱考》中一切魔法的核心原理,则是“悖论魔法”里的真与假悖论。

所谓“悖论”(paradox),来源于希腊语中的两个词根:para和doxa,前者指“违背、相反”,后者指“信念”。合起来,就是“违背信念”的意思。在哲学特别是逻辑学中,那些颠覆我们信念的东西,往往就是一个能推出相互矛盾、又能各自自圆其说的结论的命题,比如经典的“说谎者悖论”。

当信念出现了漏洞,悖论发生了。魔法发生了。将悖论设定为魔法的源泉——这与《巴别塔》中“语言魔法”的路径一脉相承。

作为华裔作家,匡灵秀也在书中安排了许多中国文化中独有的角色形象。比如“织女”。本书中,织女向爱丽丝和彼得提出了一个测试,让他们在红苹果(代表同行)和绿苹果(代表独行)中做出选择。如果两人都选红苹果,织女会为他们织造星桥,帮助他们前往想去的地方;如果都选绿苹果,两人都会被丢进忘川;若选择不同,选独行的人可安全使用星桥,而另一个人则会遭遇悲惨命运。这使得爱丽丝和彼得陷入困境,他们不确定对方的选择,内心充满纠结和猜忌。这是一个典型的博弈论中的“囚徒困境”:爱丽丝因怀疑彼得想用她的灵魂交换格兰姆斯的灵魂,对彼得产生了不信任,在选择时犹豫不决。而彼得则希望两人能假装相爱,共同选择红苹果通过测试。

正是这些既有跨文化元素、又蕴含了深刻哲学思辨的“关卡”,构成了“地狱考”之“考”。主角们时常如匡灵秀所说,“陷入毫无希望的境地”,却又峰回路转,绝处逢生。迈进一殿又一殿,闯过一关又一关,靠的绝不是一两个小巧思,而是真正的成长与重塑。越是魂魄满殿的地狱,越能鉴照人性的良莠。

(闪闪)

编辑/汪浩舟