1937年7月27日,流亡日本十年的郭沫若秘密回国,投身抗日洪流。第二天,上海文化界500多人共聚一堂,成立了上海第一个救亡团体——上海文化界救亡协会(下称“文救会”),宋庆龄、何香凝、蔡元培、潘汉年等当选为理事,结成抗日民族统一战线联盟。

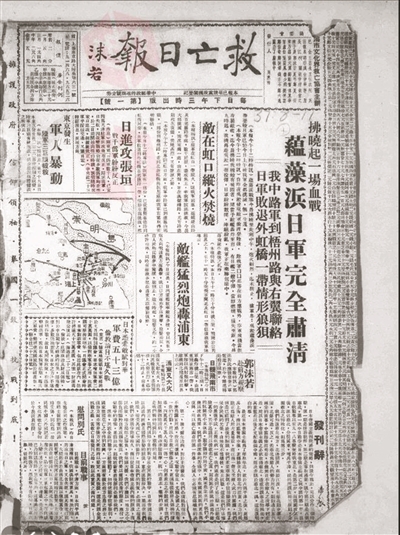

《救亡日报》创刊号(1937年8月24日)

8月13日,日本海军陆战队对上海发动军事进攻,淞沪会战爆发。为配合军事防御,周恩来提议国共两党以“文救会”名义,联合创办一份报纸,通过文化界人士组织开展抗日救亡运动。双方商定,国共两党共同出资、共同派遣人员,由无党派人士郭沫若担任社长,夏衍、樊仲云(国民党员)担任总编辑,阿英、汪馥泉(国民党员)担任编辑部主任,周寒梅(国民党员)为发行人。同时,成立由巴金、金仲华、邹韬奋、茅盾、柯灵、王任叔、胡愈之、夏丏尊、章乃器、郑振铎等30位涵盖文学界、戏剧界、社会科学界、电影界各方面进步知名人士组成编辑委员会。

8月24日,“文救会”机关报《救亡日报》在上海南京路(今南京东路)大陆商场六楼创刊。这是一张4开4版的晚报,每天下午3时出版,报头由郭沫若题写。创刊号的头版头条,报道了淞沪会战的战场之一蕰藻浜的激战情况;二版刊载张仲实的文章《全国抗战爆发后的国际形势》以及其他通讯和消息;四版为《文艺》副刊,登载茅盾、苏凤、王任叔、阿英等人的文章。为增强宣传效果,整张报纸的版边印有“胜不可骄,败不可馁,牺牲到底,争取最后的胜利”标语,鼓舞人心,激励士气。

《救亡日报》由国共两党联手创办,然而,国民党方面的参加人员并不热心,因此,整个组织、宣传工作,都由共产党策划领导。该报创刊后,主要刊登中国共产党的正确抗日主张,如“抗日救国十大纲领”等,以及八路军平型关大捷、《今日朱(德)彭(德怀)》等通讯,还有《八百壮士专页》等市民喜闻乐见的图文。

主要栏目有战局鸟瞰、战事报道、社论、世界的一日、救亡知识,内容以特写、战地采访、战局分析和文艺作品为主,展示出强大的号召力,引起上海各界广泛关注,大街小巷掀起了一股“郭沫若热”。报摊上,读者只要一提“买郭沫若”,摊主便心领神会地知道他要购买《救亡日报》,因而发行量迅速升至千份,最高峰时达到3500多份,在当时大小报纸林立的上海脱颖而出,深受读者欢迎。

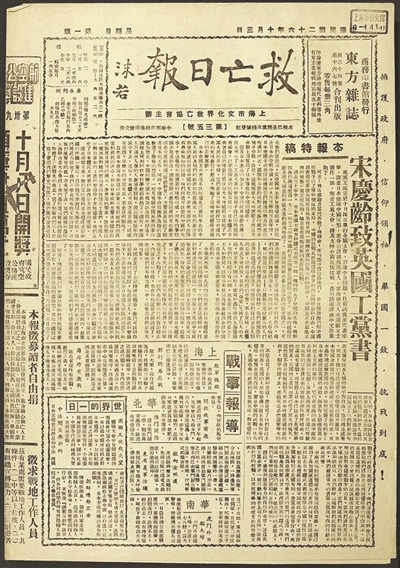

《救亡日报》在编辑过程中,高举“团结”“抗战”“救亡”的旗帜,发表了国共领导人的抗日演说、抗战谈话和题词。宋庆龄也多次刊登重要文章和谈话,9月24日,发表《国共合作之感言》,热烈欢呼第二次国共合作正式形成;9月26日,发表《答〈救亡日报〉记者问》谈话,指出国共合作“是实现孙总理弥留时和平奋斗救中国重要遗嘱的开始”;10月3日,发表《宋庆龄致英国工党书》,向全世界郑重宣告:“中国不仅单为了她自己而抗战,并且也为了全人类。”揭示出中国抗战的国际意义。

郭沫若亲笔撰写社论、时评、杂感、诗歌、战地报道,激励上海市民同仇敌忾、抵御外敌,增强抗战必胜信心。夏衍先后发表《日本在过阴天》《日本的悲剧》《悲剧中的悲剧》,被誉为“它不是论文,比论文更深刻;不是纪事,比纪事更生动”。

《救亡日报》发表《宋庆龄致英国工党书》(1937年10月3日)

《救亡日报》还团结一大批进步人士为报纸撰稿。胡愈之、田汉等20多位作家参加采访工作,他们不拿薪水,不取稿费,甚至交通费也由自己负担。胡愈之撰写的社论《上海抗战的一个月》指出:上海抗战的一个月“在全部中华民族抗战史中,这不过是一页而已”,但是,“读了这一页,已经使我们增添了千百倍勇气和不可动摇的自信”。

由于日军疯狂进攻,11月12日,淞沪守军全线撤离,上海沦陷。当晚,夏衍在激愤中写下《失去了太阳的都市——上海》,谴责日军暴行。文章在第二天刊登后,报纸被争购一空。

11月22日下午,《救亡日报》在出版了第85期后被迫停刊。郭沫若发表《我们失掉的只是奴隶的镣铐——暂向上海同胞告别》,作为“终刊致辞”:“我们决不是放弃了上海,也决不是停止了战斗,我们是希图我们的战斗更加有效。”传递出中国军民决不言败、决不放弃的坚定信念。夏衍在社论《告别上海读者》中悲壮宣告:“上海光复之日,即本报与上海同胞再见之时。”

《救亡日报》广开言路,兼容并蓄,虽然在上海仅发行了近三个月时间,但旗帜鲜明地宣传各党各派和各种政治力量、各社会阶层的抗日言论和救亡活动,为号召全民族团结御侮、共赴国难、合作抗日局面的形成,作出了不可估量的贡献。

文并供图/周惠斌

编辑/刘忠禹