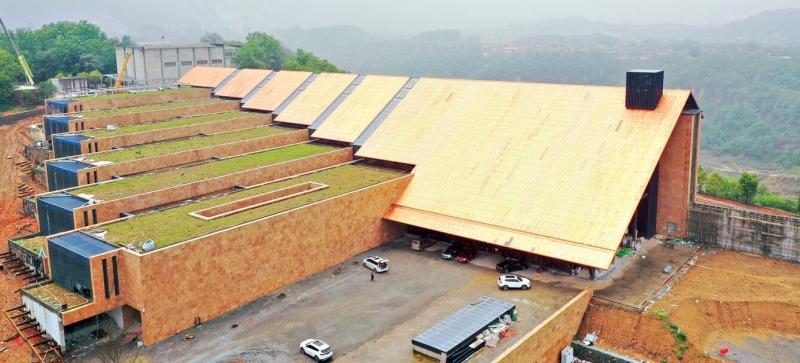

湖北大冶铜绿山古铜矿遗址,是我国“发现最早、采冶技术最高、延续时间最长、产业链最完整和保存最好”的古铜矿遗址。近日,一座酷似六个巨型采矿工棚叠加一体的全新博物馆在此地落成,将于6月9日正式开馆。

这座由在汉央企中国一冶湖北公司承建的铜绿山古铜矿遗址博物馆新馆,位于大冶城区西南3公里的铜绿山古铜矿遗址7号矿体遗址,建筑面积1.2万平方米,与1984年建成开放的老馆连为一体,其金光灿灿的纯黄铜屋顶别具一格,设计创意来自中国当代建筑大师崔恺先生。而六个“采矿工棚”其实是六个展厅,由拾级而上的宽阔台阶相连,分别是“临展厅”和名为“铜山有宝”“找矿有方”“采矿有道”“炼铜有术”“青铜有源”的五个展厅。

27枚两千多年前矿工的脚印,最长相当于42码鞋

日前,记者前往探馆,在“采矿有道”展厅里看到,两千多年前矿工们运矿时踩下的脚印,竟神奇地保留了下来。展厅里这些脚印的照片,前脚踩得深一些,后脚跟处浅一些。工作人员说,这些脚印是在铜绿山四方塘遗址发现的,除考古人员专业分析外,还请公安部门物证中心勘查、鉴定了脚印。

参加铜绿山遗址考古发掘的湖北省文物考古研究院研究员陈树祥告诉记者,脚印发现过程充满离奇与幸运。陈树祥回忆,那是2012年8月29日的上午,在铜绿山岩阴山脚遗址,天气闷热,徐徐吹来点东南风。他正在对遗址中北区探方发现的3号灰沟进行观察,研究地层和遗迹关系。突然,技工王新华呼喊他去南区,看看2号探方中发现的新遗迹。

经过观察,2号探方里的4号灰坑之北有一小块土较显眼,为褐红土夹颗粒,细看其平面似乎有些异样。观察许久,他脑海里更加清晰明了,于是兴奋地向队员们说:“这是一枚脚印。”

大家仔细端详,一致认定是脚印。技工王新华还用自己的赤脚进行印证,基本吻合,长26厘米,并笑哈哈地说,“这个脚窝印跟我的脚一样大!”于是,这枚朝东的脚印被编为1号。接着,大家将1号脚印周围的浮土刮去,进而露出一片脚印来,细细数之,共计15枚。脚印层面的土色多为黑灰色。从地层看,这批脚印为东周时期的遗存。

陈树祥抑制不住心中的喜悦,立即将这一重要考古发现编成信息发给湖北文物考古所时任所长包东波、副所长孟华平,请他们邀请专家来现场研究保护措施。包、孟回复暂时原地保存好,随时等候检验。于是,先安排工作人员照相、绘图,做好文字记录。然后用塑料彩条布将脚印覆盖,以防太阳曝晒毁坏。当日下午,在探方南边又发现一个脚印,共计16枚。9月6日,紧邻2号探方之东的3号探方东部又发现11枚脚印,连同原来发现的16枚,共计27枚脚印。其中,最长的脚印相当于今天的42码鞋。

足迹真实可靠,留下一个“千古之谜”

据介绍,发现脚印后的一个多月,公安部和武汉市公安局物证鉴定中心专家来到现场勘查脚印。勘查后出具的检验报告中有两点最为重要,其一,“足迹真实可靠”;其二,“具有年代久远的特征”。

这些古代赤足印是如何产生和保存下来的呢?

陈树祥告诉记者,他也请教过刑侦专家,但没有得到明确答案。可以合理推测和想象:很久很久以前的一个夏日,雨过天晴,晴而不稳,地面尚软,几个赤足匠人或背或扛把冶炼需要的矿石、木炭等物料运到冶炼场地。他们刚刚离去,暴雨又来,雨水夹杂着山坡泥土形成一个不大不小的泥石流倾泻而下,掩埋了脚印。“它为我们留下一个千古之谜,也给我们今天留下一个充分展示想象力的机会!”

陈树祥表示,矿工脚印的发现,解决了铜绿山遗址考古发掘过去长期存在的“见物不见人”的学术难题。通过这些脚印,推断出有的矿工仅有1.5米的身高,身体消瘦,赤脚踩下脚印时身上还背着很重的矿料。

目前,遗址公园已经用土将35枚脚印(之后又有新发现)覆盖保护,然后在上面用像水泥一样的材料复制脚印,作为铜绿山考古遗址公园景点,为游客提供古代矿工脚印的模型展示,并恢复当年选矿、洗矿场景,让参观者直观感受古代炼铜流程和矿工工作的艰辛劳动场面。

陈树祥说,目前中国考古界在秦始皇兵马俑、秦直道(位于内蒙古、甘肃和陕西境内,是一条秦代修筑的交通干道)和京杭大运河遗址,也发现了古代脚印,这些脚印比较鲜活直观地记录了古人体征等多方面信息,有重要考古价值。

“中华第一斧”和农村土灶的“炉爷爷”

记者在“铜山有宝”展厅进门处,看到一件重3.5公斤的铜斧。据了解,在铜绿山遗址,出土了多件大小不一的铜斧,其中一件16公斤重的大铜斧,被著名考古学家张忠陪先生称为“中华第一斧”。

新馆工作人员李妹介绍,1973年,大冶有色金属公司铜绿山矿在露天生产中发现大量古坑木,以及多件铜斧、铜锛等,引起矿山注意,有关领导将一把重3.5公斤的铜斧邮寄到中国历史博物馆(今国家博物馆)。3天后,中国历史博物馆和湖北省博物馆的考古工作者抵达铜绿山矿开展考古调查,经过一周的调研,初步认定这是一处春秋战国时期的大型采矿遗址。

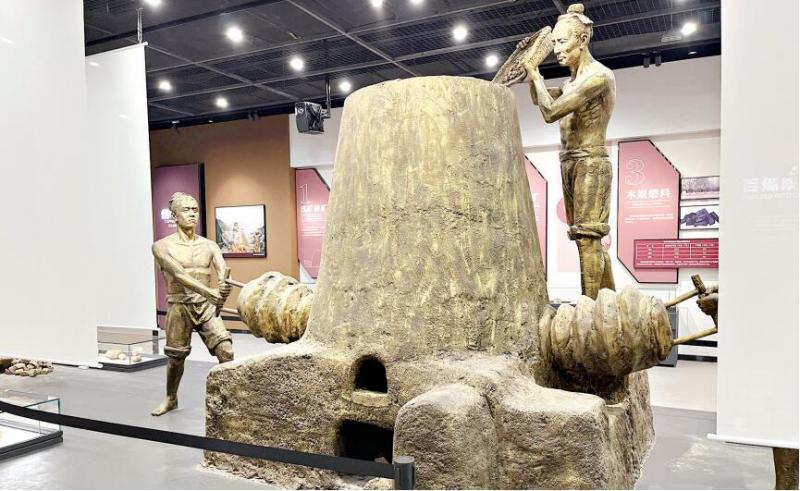

在“炼铜有术”展厅,一座出土自铜绿山遗址的春秋时期炼铜竖炉,整体搬移到展厅,炉缸和炉基完整,炉身已不存。竖炉由黄土夯成,有上下两个炉口,看上去就像上世纪七八十年代的农村土灶。李妹介绍,“商周时代,老百姓连土灶都没有,烧火做饭常用木棍架起炊具,一般还是陶器炊具,下面烧柴烹煮食物。是炼铜炉给了民间老百姓启发,才有了后来的土灶。可以说,炼铜炉是农村土灶的‘炉爷爷’。”

文/万建辉 杨立飞

编辑/倪家宁