前不久,国家版本馆正式开馆,中央总馆特设“渊溯津澜——《四库全书》文瀚合璧”古籍展,首次同台展示文渊阁、文溯阁、文津阁、文澜阁四阁《四库全书》的真本和仿真影印版本。《四库全书》三万六千余册,编纂长达十余年,这部大书由近四千人以手写方式先后抄录了七部。

从征集遗书到编纂《四库》

一封奏折道出皇帝心声

乾隆三十七年十一月二十五日(1772年12月19日),在年底例行封印前夕,安徽学政朱筠向乾隆帝递了两个奏折,其一汇报他奉命在安徽境内访查遗书的情况,其二建议选派儒臣著录校书。时年44岁的朱筠大概没有想到,他这封不过数百字的奏折,竟引发出清代乃至中国古代史上最大的文化工程。

朱筠上奏之源,在于乾隆帝当年正月所下征书谕旨,强调自己“稽古右文,聿资治理”,又说登极之初即命中外搜访遗书,下令校刊《十三经》《二十二史》“遍布黉宫,嘉惠后学”。乾隆帝要求地方官员征访遗书汇送京城,“以彰千古同文之盛”。但各省督抚、学政多持观望态度,效果并不理想。时届年底,安徽学政朱筠汇报访书成效之时,又提出四条修书之议,其中从《永乐大典》中辑佚并仿前代派人著录校雠的提议,与乾隆帝“俾古今图籍,荟萃无遗,永昭艺林盛轨”的征书宗旨,正相吻合。乾隆帝当即批示军机大臣详细“议奏”。

次年二月,大学士刘统勋、于敏中等复奏,决定详查《永乐大典》,并待采集书籍汇齐后,“敕令廷臣详细校定,依经、史、子、集四部名目,分类汇列”。乾隆帝欣然“依议”,随命以于敏中等为总裁、纪昀等为总纂,开馆修书。不久又下令丛书编成后即以《四库全书》为名,相关机构也因此获得“四库馆”的雅称。

乾隆帝后来称“四库修书未预筹”,说《四库全书》的编纂并非预有谋议,乃是因朱筠之奏偶然兴发。不过从中国重视“盛世文治”的传统来看,清代编纂《四库全书》既有历史发展中的偶然因素,也是水到渠成的必然结果。经、史、子、集四部为古代典籍的基本分类法,自唐初定名以后,一定程度上成为国家典藏的代名词。清代才子袁枚总结为“七略四库,天子之书”。而由朝廷组织编纂超大型类书或丛书,也成为历代重要的文化盛举。典型者如隋唐《北堂书钞》《艺文类聚》,宋代《太平御览》《册府元龟》,都在中国历史上产生了深远影响。明清时期,重视“文治”的传统进一步发扬光大。明初两万多卷的《永乐大典》,达到中国古代类书编辑的巅峰。清初康熙帝也组织编纂有上万卷的《古今图书集成》,名臣张廷玉谓之为“以一书贯穿古今”。

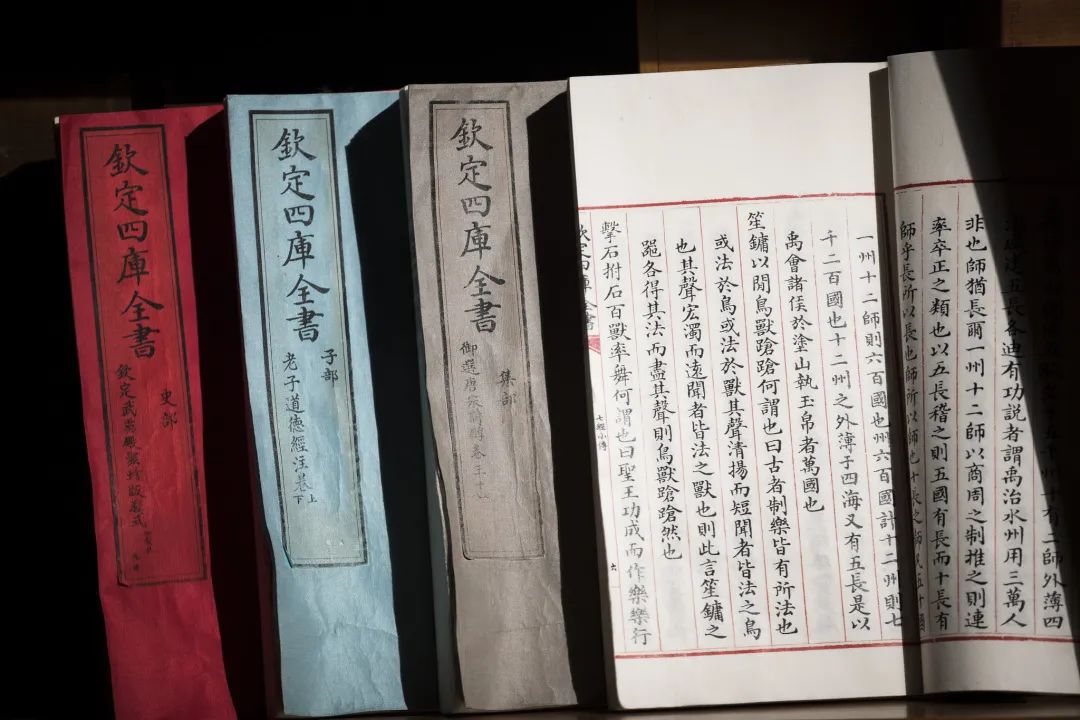

故宫博物院藏《四库全书》复制品

乾隆帝继位后经济繁荣,文化昌盛,编纂一部前所未有之大书的想法,便以朱筠上奏为契机,应运而生。乾隆帝在谕旨中强调:“从来四库书目,以经、史、子、集为纲领,裒辑分储,实古今不易之法。”他以《四库全书》命名,表明其意欲编纂的,不仅是一部史上规模最大的皇家丛书,更旨在汇融中华文化于一体,“用昭策府大成,自轶唐宋而更上”。

“荟要”与“全书”并举

近四千人参与抄写誊录

四库开馆之际,年过花甲的乾隆帝担心自己看不到全书编成,于是要求汇集精华,先行编纂《四库全书荟要》。四库馆由此形成“荟要处”与“全书处”两个修书机构。两者之间既相对独立又联系紧密,实际上为同一班人马,核心目标都是编纂《四库全书》。

此前按主题分割截取的《永乐大典》《古今图书集成》等类书,虽然查阅方便,但辗转讹误之弊难免,后人因而感叹“读书寻书愈方便,而学问愈来愈空疏”。《四库全书》转而采用整本录入的丛书编排方式,既可以古今并录、无所不包,同时也有相互校勘、存其全貌的优势,以望达到“稽古右文,表章典籍,综群书之渊海,广四库之储藏”的编纂目标。

体例确定之后,四库馆按征书、校核、誊录等主要程序逐步展开工作。面对各省征书不力的局面,乾隆帝采用“恩威并重”的方式,一方面降旨严督,同时奖赏进呈图书积极之人,甚至颁赐《古今图书集成》。这极大调动了民众献书的积极性。征书前后持续七、八年之久,从各地征集来的书籍累计超过一万二千种。其中文化发达的江、浙两省尤为“给力”,征书合计达九千多种。这为《四库全书》的编纂奠定了充分的基础。

校核就是对图书进行校勘鉴别,去讹存真,当然也包括“寓禁于征”的审读与删改。用于四库编纂的底本主要有六大类,包括内府本,即武英殿等处的政府藏书;赞撰本,指清初以来奉旨修撰的图书;各省采进本,即督抚官员陆续征集、采购来的书籍;私人进献本,为民间藏书家主动或奉旨进呈的图书;通行本,指社会上惯常流通的版本;《永乐大典》本,即从《永乐大典》中辑录的佚书。

由于图书来源不一,歧异互见,校核遂成为编纂的重点。总纂纪昀、陆锡熊与总校陆费墀,为四库馆中“专司其事”的核心骨干,同时吸纳包括戴震、王念孙、朱筠、姚鼐在内的大批优秀学者。馆内设置分校、复校、总校、总裁抽查诸多环节,并“各设功过簿二本”,制定了详细的奖惩条例。据统计,有人因失校记过累计上千次,可见其严。

抄写誊录,也是四库编纂不可或缺的重要环节。誊录起初由保举而来,后来扩大范围,改为考选,字迹端正者择优录取。乾隆四十二年,在即将成书的关键时刻,乾隆帝又下令于乡试落榜的士人当中择取六百人担任誊录。誊录每天定额抄写一千字,每年限抄三十三万字,五年期满按字数分等奖励,授予州同、州判、县丞、主簿等职。

《四库全书》总计三万六千余册,字数近八亿,同时编纂的“荟要”也有一万多册,因而誊录任务非常繁重。但由于组织得当,赏罚分明,进展较为顺利。到乾隆四十六年,首部《四库全书》以及两套“荟要”总计六万余册的誊录工作,均告完成。这成为全书编纂取得成功的重要标志。

文渊阁

乾隆帝称初期“纂修誊录等不过千人,而五年期满即予甄叙录用,是以人皆踊跃,事半功倍”。随着其他六部全书抄录工作的展开,誊录人员也迅速增加。据统计,自乾隆三十八年开馆起始,至乾隆五十二年前后七部全书全部入藏为止,担任《四库全书》誊录者达三千八百人。这些默默无闻的誊录人员,同样为全书编纂贡献了自己的心血与智慧。

南北七阁分藏流传

“南三阁”允许士人阅览抄录

第一部《四库全书》入藏文渊阁之际,乾隆帝大为高兴,赋诗称:“百年礼乐合兴哉,礼乐原从经史来。溯此津源渊已得,述兹言行德犹该。”他在注中声明,《四库全书》抄录四部,已完成的第一部入藏文渊阁,续抄的第二、三、四部将分别送至盛京(今辽宁沈阳)文溯阁、热河(今河北承德)文津阁、圆明园文源阁收藏。乾隆四十七年,他又下旨将《四库全书》再抄三份,分置于扬州文汇阁、镇江文宗阁、杭州文澜阁。南北七阁分藏《四库全书》,“广布流传,以光文治”的盛况,由此形成。

虽然七阁《四库全书》都为正本,但以文渊阁版成书最早,也最为重要。四库馆开馆次年,乾隆帝即下令在文华殿后创建文渊阁,专门用于贮藏《四库全书》。他曾诗称“殿后文渊将建阁,待成四库贮书多”,又言及“书之成虽尚需时日,而贮书之所则不可不宿构”,可见其急迫心情。文渊阁仿照江南著名藏书楼天一阁兴建,乾隆四十一年(1776年)建成。六年后,首部《四库全书》告成入藏,乾隆帝在此宴赏编纂人员,成为清代中期的文化盛举。

其后陆续抄成的三部《四库全书》,分别入藏文溯、文津、文源三阁。《日下旧闻考》记圆明园文源阁,“与文华殿后之文渊阁、避暑山庄之文津阁,皆以贮四库全书”。《御制文源阁记》也称天下藏书多以宁波天一阁为典范,“因辑《四库全书》,命取其阁式,以构庋贮之所”,可见文渊阁、文津阁、文源阁基本始于同时,皆为贮藏《四库全书》所建。至于盛京文溯阁,至乾隆四十六年方令创建,但因系陪都重地,反而在第二部《四库全书》抄完以后,即于乾隆四十八年(1783年)秋入藏。同年十一月,第三部《四库全书》入藏圆明园文源阁。两年之后,第四部《四库全书》入藏建阁最早的避暑山庄文津阁。

盛京、圆明园、避暑山庄在清代政治与文化生活中具有崇高地位,因而得以与京城禁宫一起入藏新修的《四库全书》,文渊阁也与文溯阁、文津阁、文源阁合称为“北四阁”,又称“内廷四阁”。北四阁禁地森严,不对外开放。清廷一度规定大臣嗜书好学者可入文渊阁阅览,但后来改于翰林院另阅底本。北四阁《四库全书》便成为外人难得窥视的皇家秘藏。

如果说“北四阁”重在典籍珍藏,“南三阁”则重在文化传布。“南三阁”又称“江浙三阁”,因江浙为“人文渊薮”,故分赐三部,以便江浙士子“就近观摩誊录,用昭我国家藏书美富、教思无穷之盛轨”。

国家版本版中央总馆文瀚阁

“南三阁”《四库全书》成于乾隆五十二年,入藏比“北四阁”要晚上四、五年。但“南三阁”允许士人阅览抄录,影响反而超过“北四阁”。乾隆帝曾在《再题文宗阁》中表明“颁贮思公天下”之志,称“今古英华率全荟,江山秀丽与平分”。乾隆五十五年允许入阁抄阅的谕旨中,再次申明《四库全书》“不特内府珍藏,藉资乙览,亦欲以流传广播,沾溉艺林”。他反复强调“振兴文教、嘉与多士”,既体现了编纂《四库全书》的重大政治意义,更产生了悠久深远的文化影响。规模宏大的《四库全书》,也因此无愧于中国古代“最大文化工程”之美誉。

编辑/彭小菲