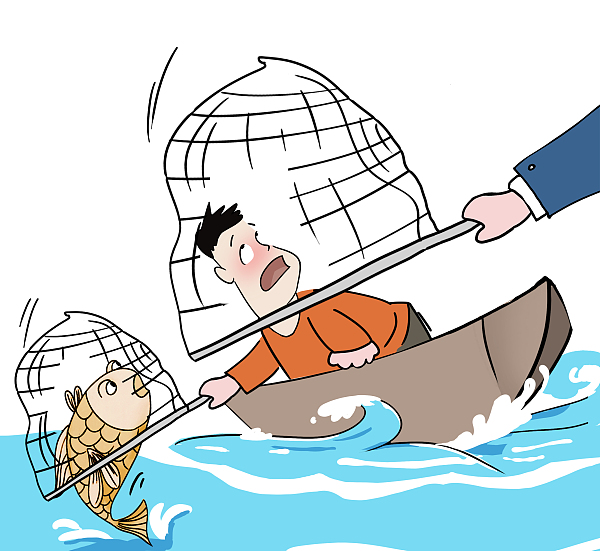

最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布海洋自然资源与生态环境检察公益诉讼典型案例。其中一起案例中,法院判令三名被告在当地海洋行政部门监管下的“家门口”劳务代偿,兼顾了生态环境保护与被告生存发展权利之间的平衡。(1月4日《工人日报》)

在此案中,周某三人在他人的鼓动下,4次非法电捕捞大黄鱼、大鲳鱼、马鲛鱼等水产品,并将非法捕捞的水产品以2.062万元的价格对外出售,从中获取非法利益。经法院判决,周某、朱某甲、朱某乙共同承担生态环境损害修复费用24万余元。这其实是刑事附带民事性惩罚,在生态环境损害赔偿中已经成为一种惯例。

在新颁布的《民法典》第七编侵权责任中,对于环境污染和生态破坏责任的惩罚性赔偿条款首次进行了规定,要求被告人赔偿生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失。不过,赔偿需要相应的经济能力为基础。若是承担赔偿责任的被告因经济困难无力负担赔偿金,就会逃避法定责任。如此一来,既无以惩罚和教育当事人,也无以达到震慑其他人的效果,更会损及法律的权威以及法治的作用。

对此,《最高人民法院关于审理环境公益诉讼案件的工作规范(试行) 》第三十三条规定:“对于因污染大气、水等具有自净功能的环境介质导致生态环境损害,原地修复已无可能或者没有必要的,人民法院可以判决被告支付生态环境修复费用,采取区域环境治理、劳务代偿、从事环境宣传教育等替代性修复方式。”此规定为劳务代偿提供了法律依据,也为犯罪嫌疑人、被告人履行赔偿责任找到了一条出路。

劳务代偿是法院判决案件当事人,通过自身劳动来代替金钱赔偿的一种责任承担形式。简单理解,就是在行为人无力支付赔偿金额的情况下,通过补植复绿、公益劳动、环保法治宣传等劳务代偿方式来进行赔偿。劳务的过程就是赚取酬金的过程,让行为人通过劳动合理取酬赔偿,对于恢复生态环境资源,惩罚教育违法行为,具有积极的意义。

从一些案例的实践来看,此举取得了非常突出的效果,如2023年,云南省云县宣判了首例“劳务代偿”刑附民公益诉讼案,行为人李某某在云县大朝山电站职工生活区附近的“建设者之林”小花园内用弹弓猎捕四只国家二级重点保护野生动物猫头鹰,导致三只猫头鹰死亡,被判并以劳务代偿的方式赔偿生态资源损失人民币3.5万元。

生态环境损害赔偿是严,而采取劳务代偿的替代方案是宽,由此体现了宽严相济的原则,也有利于让公益损害人实现了从“破坏者”到“守护者”的角色转变,最大限度实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。这种司法理念跟很多地方在道路交通领域“首违不罚”和“公益替代”有着异曲同工之妙。从具体的劳务代偿内容来看,包括进行海岸线清洁、为山林巡护,看护受伤野生动植物、联系林业站修补保护区破损的牌网等,劳务代偿形式多样,既满足了现实的需要,也考虑到具体的实际情况。

不过,劳务代偿是一个优缺点都较为明显的责任方式,比如标准的确定,范围的界定,缺乏监督会流于形式等。对此,应当进一步制定相应的细则,加强部门之间的配合,强化执行监督,才能最终让善策成为善举。

文/堂吉伟德

图源/视觉中国

编辑/王涵