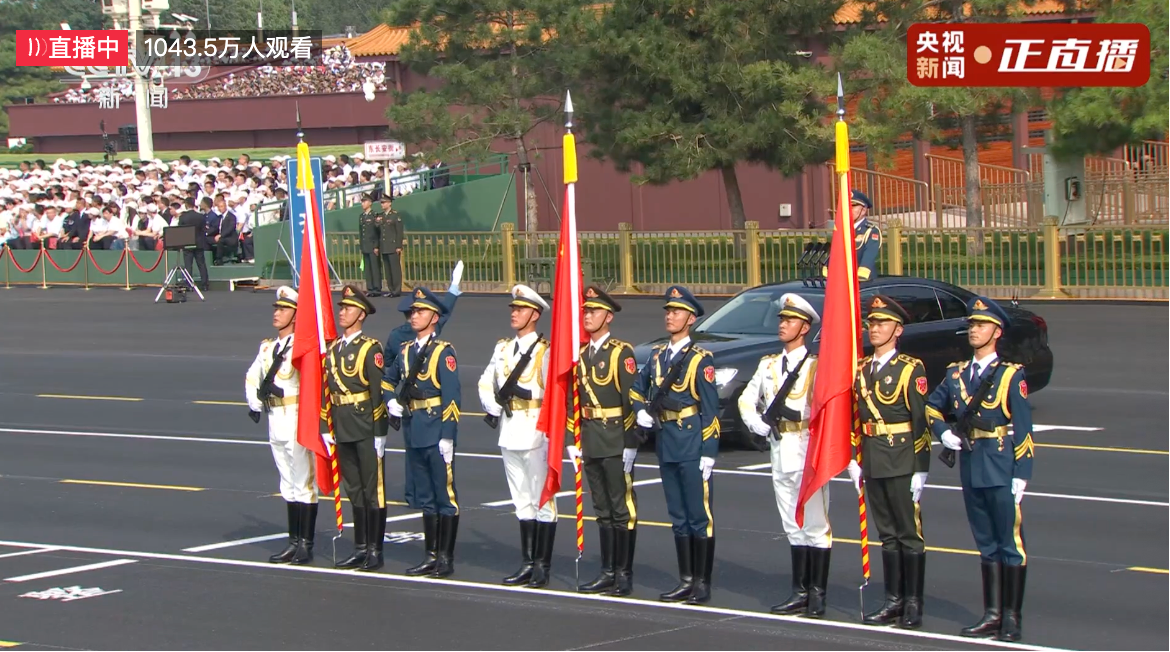

在9月3日纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式上,仪仗方队作为首个通过天安门检阅的方队,备受关注。

从远处望,他们整齐划一,如同一座固若金汤的城池、一股势不可挡的洪流,走近看,他们黝黑的面庞又是如此的不同。

肩上扛的不只是一面普通旗帜

仪仗方队由中国人民解放军仪仗司礼大队官兵抽组而成。此次阅兵,他们将高擎党旗、国旗、军旗走在最前方,三名擎旗手无疑是万众瞩目的焦点。

“有压力,更有信心!”今年34岁的石斌来自河北衡水,是仪仗方队国旗擎旗手。入伍16年,石斌曾先后参加2019年国庆阅兵、2021年建党百年庆典升旗仪式等专项任务,赴墨西哥、俄罗斯、白俄罗斯等国执行阅兵任务,圆满完成仪仗司礼任务300余起。

身高一米九的石斌站立起来,像一棵挺拔高大的白杨树,英姿勃发。“擎旗,从来不是简单的托举。三面旗在行进中,横向必须高度一致、角度一致,纵向必须对正标齐。还要确保步伐顺风不快、逆风不慢、横风不摆,这对旗组来说是一个很大的挑战。”

最难的动作是甩旗。“有风,旗帜如何摆出去,没风,旗帜又是如何推出去,我们都做了充分准备。”石斌谈到,训练中,旗组利用电风扇模拟各种风向、增加旗杆的重量、锻炼自己的核心力量和臂力等,达到人杆合一的效果。

“我深知,自己肩上扛的不只是一面普通的旗帜,而是国家的形象、民族的尊严,重若千钧、不容有失。”石斌铿锵有力地说道。

阅兵代表的不仅是中国军人形象

崔航腾来自河北邯郸,英气十足的脸庞被晒得黝黑。“这是我第三次通过天安门接受祖国和人民的检阅,作为一名党员,此次我有幸成为党旗护旗兵护卫着第一面旗帜。”

2015年,18岁刚入伍的崔航腾参加了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵,“第一次参加阅兵,我就是仪仗方队中的一名队员,而这次我走在仪仗方队的前列,变的不仅是我的位置,更有我对阅兵的理解。”

崔航腾眼睛望向远方,“18岁的我懵懵懂懂,对阅兵更多的是震撼与新奇,在部队摸爬滚打10年,参加了多次海外阅兵及2019年国庆阅兵等重大任务,如今28岁的我深感肩负的使命之重、责任之巨,我们代表的不仅仅是中国军人的形象,更彰显的是我们中国捍卫国家主权和维护世界和平的决心。”

此次仪仗队中有不少00后,最小的仅19岁。正因为有着从新兵到老兵的经历,崔航腾对方队中的新战友格外关注与照顾。

“生活中,我像哥哥一样关心他们的身体,训练中,我会将自己的经验毫无保留地传授他们。我特别重视军姿,因为军姿是军人精气神的体现,必须站出饱满的精神状态,我还会纠正他们队列动作的微小瑕疵,不厌其烦地告诉他们训练的技巧和方法,共同进步。”崔航腾说,“我相信,这也是一种传承,赓续红色血脉。”

数字背后是对极致的追求

还未开口,赵曌弯弯的眼睛已经笑意盈盈。今年27岁的赵曌是一名女队员,来自黑龙江鹤岗的她,有着东北女孩天生的大方与开朗的性格,当然,还有不服输的韧劲。

“在我们方队中,男女兵动作标准一致、训练强度一致、任务要求一致,我始终铆着一股劲:决不能输给男兵,谁英雄谁好汉,训练场上比比看!”赵曌说,自打2017年入伍,为了“阅兵梦”整整等了8年时间。

“我们军人不怕苦,也不说苦。”赵曌脸上的笑容极富感染力,“咋描述我的志向呢?引用我原创的一首军旅歌曲《心向曙光》中的两句歌词吧,‘脚掌砸向大地,震碎所有彷徨;任伤痛啃噬筋骨,也要走出磅礴气象’。”

与赵曌第一次参加阅兵的兴奋心情不太一样,今年34岁、来自天津宝坻的卢戎俏除了激动,心情还有点复杂。

“在2014年2月仪仗大队正式组建女兵分队时,我有幸成为中国历史上首批仪仗女兵,此次将是我第三次参加阅兵,而我今年年底也将退伍,所以我倍感珍惜。”卢戎俏眼睛中闪过一丝不舍,很快又充满了笃定。

作为方队女兵中年纪最长、资历最深的队员,追求完美的卢戎俏丝毫没有放低对自己的要求,“踢腿高度30厘米、行进步幅75厘米、左右间隔65厘米,这些看似普通的数字,是我和每一名仪仗队队员所追求的极致。”

记者 张宇 代丽丽

编辑/马晓晴