进入21世纪,身处福建边陲一隅的梨园戏,以独特的剧种魅力赢得了“梨园戏现象”的说法。作为古老南戏的遗韵,梨园戏依托一个个新老剧目吸引了观众的好奇和喜爱。在福建泉州连续举办了三届的全国南戏展演,以福建省梨园戏传承中心为原点,每年集结全国十多个大小剧种的优秀演员登台汇演,交流传承发展的方向和办法。梨园戏人的思考与实践为今天的地方剧种发展建构了一种方向:回到古本,回到地方,回到当下。

从70多年前濒临“灭绝”,到今天在丰富多元的社会文化生活中占据一席、历久弥新,九百年历史的梨园戏到底做对了什么?

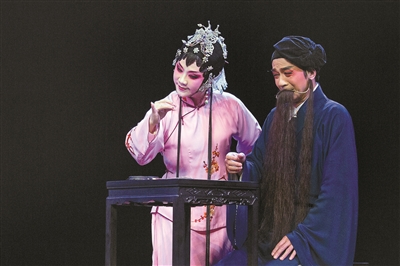

《朱文》

留住传统才有“本”可返

梨园戏在今天秉持的理念,是一直在强调的“返本开新”。而梨园戏有“本”可“返”、有传统可依,靠的是前人对传统的敬畏和珍视,在70年前将濒临绝迹的梨园戏抢救了回来。

根据统计,1949年梨园戏艺人仅存数十人。口头传诵的传承方式,使得很多剧目随着老艺人的离去而遗失。20世纪50年代,梨园戏曾开启一场“无条件地、无挑剔地”尊重传统、记录原本的抢救工作。通过收集旧钞本及记录老艺人口授本的方式抢救传统剧目105个,如宋元南戏仅存于梨园戏中的珍贵剧目《朱文太平钱》《朱弁冷山记》《高文举》等;整理上演了50个不同规模的剧目,如《陈三五娘》《吕蒙正破窑记》等,这项工作无疑对梨园戏的起死回生有重大意义。

在剧本文学的整理过程中,梨园戏人尤为重视对古典格调的保留。他们看到了在新创和传承之间表演风格统一的必要性。这种认知也是值得今人借鉴的。

当时,梨园戏剧团也和全国各剧种一样建立起导演制度。但与别的剧种不太一样的是,导演制度并没有彻底颠覆梨园戏老艺人的话语权。梨园戏老师父不仅传授剧本,还负责教习表演(包括全剧所有的行当,角色的科白、唱)、传唱乐曲、培养训练演员并进行剧目排演,老师父虽无导演之名,但具导演之实。新旧兼备糅合的方法让梨园戏在继承传统上没有走太多弯路,也保证了在创排剧目的过程中没有随演随丢。

另外,梨园戏人对于年轻演员的技术问题也没有放松,传统程式被梨园戏人视为正向价值,并将其与艺术质量紧紧联系在一起。梨园戏剧团从1956年起举办演员训练班,请具有极高艺术成就的老艺人授戏,规范年轻演员的表演技术,使他们拥有稳定的表演风格、一致的舞台格调。梨园戏人意识到:“如果要发掘传统的表演艺术,只有在老艺人们所演的戏中去寻找,很多精彩的技艺、丰富的知识和经验,全保留在仅有的这些名家身上,我们应当赶快虚心向他们学习、请教,不然的话,这海洋般的宝贵遗产是逐渐会被带到地下去的。”

《董生与李氏》

返本与开新辩证统一

一个剧种得以振兴与发展,离不开时代赋予的机遇,也离不开个体的努力。

上世纪八、九十年代的梨园戏,因为出现了王仁杰这样一位以继承南戏古风来探微人物心理世界的剧作家,以及曾静萍这样一位“叛逆”的演员,令梨园戏的“活气”喷涌而出,继上世纪50年代之后再次获得全国性的影响力。

王仁杰从小浸染于梨园戏的弦歌古唱之中,又对古典文学有着天然的热爱。但是,当他上世纪70年代末回归剧团开始创作时,西方思潮、流行文化及各种时髦观念开始逐渐进入中国,学院派的编剧法也与他心中所想大相径庭。他开始在剧作世界里为自己构建一座“精神孤岛”——副末开场、不超过七人的行当规制、科步表演范式、古雅的曲和俚俗的白,这些让他着迷的梨园戏传统样貌就是他的精神家园。当他1984年创作出现代戏《枫林晚》时,就将笔触探入到梨园戏曾经打动他的细腻人心之中。

此时,梨园戏还需要一位同样卓越的演员,能用自己的心去领悟剧作家笔下的人物。曾静萍出现了。

曾静萍一进入剧团就遇到了苏彦石导演排梨园传统戏《朱文太平钱》,她在其中饰演一粒金。这个在前辈老师心中一直是以小旦和大旦应工的角色,最终以二旦应工,更为细腻地将一个在人气与鬼气之间过渡转换的女子的内心状态表达了出来。

饰演一粒金的经历激发了曾静萍创造的欲望,也让她意识到,扮演人物时那种刹那间的表达——眼神、表情、动作的幅度和力度以及心理节奏,都要细腻把握,而从这个角度而言,梨园戏的传统程式和样式还有很大的发展空间。一个戏曲演员的自我觉醒大抵就是如此吧。

《皂隶与女贼》

此时,王仁杰的《节妇吟》出炉。王仁杰与曾静萍在各自创作领域最好的年纪,开启了水到渠成的合作,从1987年的《节妇吟》、1990年的《陈仲子》到1993年的《董生与李氏》、1998年的《皂隶与女贼》,王仁杰这位食古、敬古的编剧和曾静萍这个自诩叛逆、“不愿遵循导演的套路、不愿拘泥于剧种的框架”的演员,在20世纪末书写了梨园戏的又一个华美篇章。

假如以为王仁杰仅仅是因为因袭传统而取得此后的成就,其实是偏狭的。王仁杰剧作的精妙在于食古而化之,化的路径就是找到最真实的情感细节。王仁杰曾经感叹:“传统戏中把青春男女写得那么生动、丰富、深刻,男女之间的打情骂俏简直是活灵活现和撩人心魄,久久不能忘怀。”他的剧本接通的正是“活灵活现和撩人心魄”的情感。

“返本开新”是王仁杰常常对自己剧作的概括。何谓“返本”呢?并不是简单的返古,而是去掉南戏本身的冗长芜杂,并将南戏传统化为技法;“开新”即是对传统梨园戏中情感的再激活。在王仁杰的剧作中,无论是李氏和董生,还是颜氏与沈蓉,抑或是一枝梅和杨一索,女性都占据主动,甚至形成对男性步步紧逼之势,这种女性久违的自主性呼之欲出,令人惊奇。

“返本开新”也践行在曾静萍的表演中。任何一个自我意识强大的戏曲演员都渴望在程式表演下有自己的创造,更何况还是一位自诩叛逆的演员。在曾静萍艺术真正成熟之前,她内心对于“新”的渴求胜过对传统的亦步亦趋。她回忆自己在上世纪80年代演出《节妇吟》时,曾因为在其中运用了古典舞蹈身段,遭到老艺人的质疑。但数十年后她反思,这些身段的运用虽然使颜氏的情绪饱满,但当时分寸拿捏还有些幼稚。表演的“开新”与剧种本体的表达如何达到平衡,这个问题让曾静萍意识到“返本”的意义有多大。

要把老艺人留下的精髓真正化入自己的血液中,模仿永远是第一步,先“照猫画虎”,然后“学而化之”。在曾静萍看来,一名合格的戏曲演员是把老艺人的一招一式刻入身体后最终抵达自我,这两个阶段既是先后的过程,也是彼此的渗透。而后者更需要调动的是演员对角色的情感体验和情绪节奏,也唯有如此,才能让梨园戏中古老的程式真正活起来。对于曾静萍来说,“返本”的意义在于有十八步科母(梨园戏舞台动作程式规范)对她的浇铸,而“开新”则是她打开自己的体验能力,在角色的心性和自我的心性之间跳跃重叠,求得形神合一,求得剧种之下角色的情、意、韵。

《御碑亭》

以旧复旧还要以旧还新

新世纪以来,让梨园戏这一地处福建东南沿海的小众剧种成为“现象”的原因,是一批具有相当文化自主性的年轻观众在追求他们心中理想的古典戏曲、理想的“传统”。

大抵因为地理位置和方言限制,梨园戏较少受到其他声腔和演出体制的沾染,它的舞台依旧保持弱布景或无布景的样式,而在表演上以精微细腻的十八步科母和古乐南音为基础,以压脚鼓的打击乐为伴奏主体,当代梨园人也尽力守护着他们的舞台形态。正是这份逆势的“保守”让年轻的观众看到了与众不同——古朴雅致的沉静样貌,再加上其相较于昆曲更添俚俗的民间气质,使得雅俗相宜的梨园戏风头势不可挡。

更不寻常的是,与其他剧种不同,梨园戏能够进入更多观众的视野靠的是原创新戏《董生与李氏》,而并非传统老戏。这种创新如古的新戏,潜藏的能量远非原生态传统戏或是过度创新的原创戏能比。

从旧中出新、从新中入旧的平衡,正是梨园戏最大的魅力。它恰恰打通了传统与现代的阻隔,对接了新观众的审美取向。更确切地说,在当代社会,单一的“新”或单纯的“旧”都不可能让戏曲成为“现象”。

曾静萍任团长后,经过20多年的努力,梨园戏剧团已经陆续整理、传承并影像录存传统折子戏123个。而且这些折子戏已经传承到了80、90后等更年轻的演员身上。曾静萍曾说,她训练学员的目标是让这些稳定的、具有表演实践经验的演员,不仅会演传统戏,而且还要有自己“长肉”的能力。也就是在将师父传承的戏学会后,还要有自己设计身段的创造能力。戏曲演员历来以师父教、学生学的被动模式接受训练,因此,在自我创造力的发挥上有着明显的短板,而创作能力其实是一名演员真正拥有主导性和主体性的关键。曾静萍以亲身经验告诉下一代,一名优秀的戏曲演员要有让自己生长的能力。

因此,梨园戏不但“以旧复旧”,通过传统戏将梨园戏科步精微复刻到年轻一代演员身上,还要“以旧还新”,谨守梨园戏的科步规范去创造新戏。

《朱买臣》

2016年,梨园戏剧团复排上演的《朱买臣(残本)》即是“以旧复旧”。作为梨园戏上路(梨园戏流派之一)代表剧目的《朱买臣》,在今天仅仅留下了六出戏——《介绍》《逼写》《训董》《扫街》《托公》《说合》,文本是残缺的,情节是断裂的。但是梨园戏人秉持以残缺为美的理念,在复排过程中,不仅严格遵守何淑敏等老艺人的口述残本,并请出1956、1957级的传承人示范指导,由77级、89级、97级、07级四代演员担纲,俨然如对待古董一般将这一“残本”搬上了舞台。

《朱买臣》的复排采用可以删但不可以改的原则,删去了《介绍》,以《逼写》为开场,以《说合》为终结。剧中,赵小娘这一人物大异于昆曲之崔氏,以二旦行当进入角色,一步一扭地欢快上场,一副大大咧咧、天真傻气、着急忙慌的愣样儿,是一个充满喜剧效果的人物。演员身上的细腻科步演活了人物丰富的内心,可谓“以旧复旧”的成功典范。

当然,在今天这个时代,原创新戏的创作也是不可放弃的,让梨园戏在古典格调下不断生长,唯有“以旧还新”。

新生代力量正在从不同层面注入梨园戏的队伍之中。在编剧队伍的接续上,谢子丑和张婧婧两位热爱梨园戏的年轻人,投身梨园戏剧团成为职业编剧。他们相继创作出《丁兰刻木》《御碑亭》《太后贺寿》《李师师》《英雄虎胆》《倪氏教子》《缇萦》等作品,在一定程度上丰富了梨园戏的剧目。

由张婧婧编剧、曾静萍担任导演的《御碑亭》,对传统老戏的男权叙事进行颠覆,以细腻的心理描写生发出一个中国版娜拉的故事;同时舞台形制和表演谨守梨园戏本体,一条长凳和梨园戏特有的四角调度虚拟出一个雨夜,三个演员以梨园戏传统科步规范来塑造这三个全新的角色。现代精神和梨园戏的传统样式在《御碑亭》中融合得毫无痕迹,可谓“以旧还新”的成功案例。

在导演方面,梨园戏剧目的创作历来有老艺人口述、把关的传统,启用外来导演的尝试是有限的。而当更为青春多元的思维注入古老的梨园戏中之时,年轻导演以空间的拓展、样式的转换,为梨园戏的古老血脉注入了活力。由曾龙导演的《陈三五娘》以平行时空版、赛博朋克版、沉浸式等不同版本上演,即是近年来梨园戏的又一种开拓。

梨园戏之所以有今天,仰赖梨园戏人在70多年发展中走出每一步的定力。相较于起起落落如潮涌般的时代,他们显然是谨慎的、保守的,甚至是守旧的。但是,他们知道戏神田都元帅始终在守护着梨园戏人。不可否认的是,随着剧作家王仁杰先生去世,梨园戏领军人物曾静萍渐退幕后,梨园戏发展已经步入一个新的过渡时期。当缺失了卓越剧作家的引领,缺失了顶级名角的号召力,梨园戏的命运会如何呢?年轻一代能担起梨园戏未来的大任吗?下一个“曾静萍”会在多久之后出现?还有编剧人才的接续、表演人才行当的不均衡、音乐人才的缺乏,这些摆在梨园戏后辈面前的问题都是严峻的,也是充满机遇和挑战的。

文/张之薇

供图/福建省梨园戏传承中心

编辑/胡克青