9月12日下午,在浙江大学医学院附属儿童医院(简称“浙大儿院”)的心脏重症监护室(CICU)里,出生237天的喜乐(化名)离开了人间。9月17日,北京青年报记者了解到,喜乐出生于今年1月18日,患有心下型完全性肺静脉异位引流,术后发生进行性肺静脉狭窄,多数时间都在病床上度过,最终因肺出血、严重低氧血症不幸去世。

在他生命终点,喜乐爸妈决定把他的遗体捐给杭州医学院。喜乐妈妈说:“原本想捐献他的器官,但因孩子脏器衰竭,就决定捐献他的遗体,希望进行相关疾病研究能帮到其他病友,也让孩子的生命更有意义。”

不足一岁男宝患先天性心脏病 因术后并发症呼吸衰竭

今年1月18日,喜乐在广东揭阳出生。“喜乐”是妈妈在他出生当天起的小名,希望他平安喜乐。喜乐妈妈告诉北青报记者,她还有个5岁的女儿,喜乐是弟弟。“喜乐出生第四天我已经出院回家,发现他的嘴唇有点发紫。我自己是护士,感觉不太对劲,就带他回医院检查,被诊断为新生儿肺动脉高压、新生儿呼吸窘迫综合征、新生儿呼吸衰竭、新生儿肺炎、先天性三尖瓣关闭不全等。住院两天血氧饱和度还是低,我不放心,带他转院去广州检查,确诊了完全性肺静脉异位引流,这是一种复杂性先天心脏病。”

喜乐出生的第7天,他在广州的医院进行了第一次手术,术后进了重症监护室,到元宵节才出院回家。“3月份复查时,孩子的两条肺静脉已经闭锁了。没办法了,我们就带着他去了上海的医院,想为孩子再争取一线希望。”喜乐妈妈说。

因喜乐太小,距离上次手术时间太近,且其当时状况尚可,上海的医生接诊后并没有马上为其进行手术。从3月到5月,喜乐因低热、感染等原因住了三次院,后来在6月份做了手术。

孩子生病以来,喜乐妈妈自备了血压计、体温计、血氧仪,密切关注喜乐的身体状况。她说,平时他们不是在住院就是在去医院的路上,每次回家待不了多少天。“8月初,孩子又恢复到在上海手术前的状况,我们咨询了医生,被告知手术意义已经不大了。剩下的日子,我们就想好好陪着孩子。”

8月3日,喜乐因呼吸衰竭转至浙大儿院抢救,经治疗于8月19日摘掉了有创呼吸机,戴着家用型无创呼吸机出院回家。8月31日,他因感染再次入院,但这一次喜乐的肺部情况较之前更为严重,在CICU治疗期间,医生多次尝试给喜乐摘除有创呼吸机均未成功。

CICU主任施珊珊告诉北青报记者,喜乐的完全性肺静脉异位引流分型是心下型,属于预后最差、并发症最多的分型,很凶险。在外院做手术后出现了进行性肺静脉狭窄,而肺静脉是氧合后的血液流回心脏的通道,一旦变窄甚至堵死,就像水流被卡在半路,肺部淤血、肺动脉高压就跟着来了,患者会出现气促、肺淤血、呼吸心力衰竭。

在其生命终点 家属选择捐献遗体用于儿童疾病研究

施珊珊坦言,应对肺静脉狭窄,手术是主要办法,但血管太细,术后容易再狭窄,不少患者要多次治疗,预后效果因人而异。

喜乐妈妈也表示,她在病友群里曾看过,有孩子得了这个病,因肺静脉狭窄做了三四次开胸手术,预后效果还是不好。“喜乐做了三次手术,两次是正开胸,一次是在侧面,我实在不愿再让他开刀受罪了。”

9月12日,经过慎重考虑,喜乐的爸妈选择放弃治疗。当天下午4点48分,在重症监护室里,心电监护仪的绿线慢慢拉成了直线,出生237天的喜乐离开了人间。

“拔管前,我进去跟喜乐做了告别,告诉他,妈妈很爱他,他不用害怕,也不用再难受了。前两天进去探望,他还有反应,我叫他的时候,他会瘪嘴、抽泣,能认得我,但那天他已经没什么反应了。他生病之后太脆弱了,怕他感染,我和他爸爸都没敢亲他,那天,我们终于摘下了口罩亲了他,这也是最后一次亲他。”喜乐妈妈说到这里忍不住抽泣。

在喜乐生命的终点,喜乐妈妈决定,把他的遗体捐给杭州医学院,供儿童疾病研究用。她告诉北青报记者,得知孩子肺静脉狭窄时,她就感觉留不住他了。“只要有一线希望都不能放弃,我们想延长他的生命,听他喊我‘妈妈’。最后选择放弃治疗,是不忍他再遭受病痛折磨了。之前我就主动了解过器官捐献,希望能帮助其他孩子,但孩子病太久了,脏器衰竭,器官用不了。最后就决定捐献遗体,希望进行相关研究能帮助其他病友,让喜乐的生命更有意义。”

妈妈写信表达对孩子的爱与思念 想登记成为器官和遗体捐献志愿者

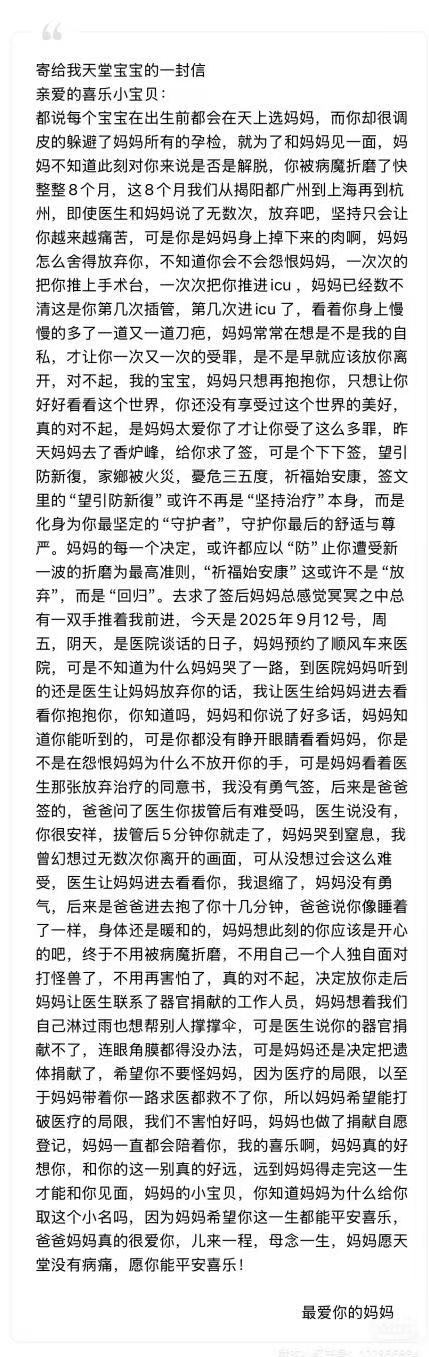

喜乐去世当天,妈妈给他写了一封信,把来不及跟他说的话都写进了信里:“真的对不起,决定放你走后,妈妈让医生联系了器官捐献的工作人员,妈妈想着我们自己淋过雨也想帮别人撑撑伞……希望你不要怪妈妈,因为医疗的局限,以至于妈妈带着你一路求医都救不了你,所以妈妈希望能打破医疗的局限,我们不害怕了好吗?妈妈也做了自愿捐献登记,妈妈一直都会陪着你。我的喜乐啊,妈妈真的好想你,和你这一别真的好远,远到妈妈得走完这一生才能和你见面……”

喜乐妈妈告诉北青报记者,她想登记成为器官和遗体捐献志愿者是在给孩子写信时做的决定,目前已经通过红十字会的微信公众号进行了登记。

9月16日,杭州医学院为喜乐举行了遗体告别仪式,喜乐成了一名“大体老师”。

喜乐妈妈说,因担心她太难受,大家都劝她不要参加遗体告别仪式。但她回家后一直想着喜乐,最后选择录制了全家跟喜乐告别的留言,让工作人员在告别仪式上播放。“我是潮汕人,留言用的是家乡的潮汕话。我们没有哭,就像平时在家说话那样,温柔地告诉喜乐:我们爱他,他不用害怕,要开开心心地,以后不用再遭受疼痛了……”

这几天,喜乐妈妈经常看网友的留言,多数网友理解并支持她,留言暖心安慰。她说,做每个决定都很难,她舍不得放弃孩子,也舍不得送他去医院,怕去了就回不来,但也无法在家里看着孩子难受什么都不做。她自己也怀疑过这个决定是否“太狠心”,一度不知如何向家人开口,让她欣慰的是,家人都理解并支持她。

文/北京青年报记者 戴幼卿

编辑/贺梦禹

校对/方立