在金门大学与厦门工学院先后开设“红楼梦AIGC(人工智能生成内容)工作坊”的台湾教授张玉明,跨越海峡两岸教学生AI创作红楼梦人物图像、挂画、花签等作品。经过一个学期的学习,她测试统计后发现,学生从加入工作坊前对《红楼梦》的故事内容答卷平均分为48分,提高到了71.83分,平均提高了23.83分。

8月15日下午,在中国红楼梦学会2025年学术年会分组研讨会上,作为红学会理事的张玉明分享了AI创作红楼梦的这一学习成果。她向北京青年报记者表示:“工作坊学生为了将《红楼梦》里的林黛玉、薛宝钗、王熙凤等人物用AI画得更像,不断地去学习查找这些人物在书中的长相、服饰还有兴趣爱好等等,在这不断揣摩人物角色的过程中,提高了他们对红楼梦人物故事的认知能力。”

开设初衷:

利用AI激发学生阅读红楼梦兴趣

谈及开设红楼梦AIGC工作坊的初衷,张玉明表示,当下人工智能技术的飞速发展,催生了短视频创作、沉浸式体验等新型传播形态,也让文学经典的大众传播有了无限可能。为了引导学生开展《红楼梦》整本书深度阅读,通过AI创作红楼梦人物图像、挂画、花签等作品来激发他们的阅读兴趣。

2024年9月至12月,张玉明在金门大学开设红楼梦工作坊的课程教学实践。经由一整个学期的引导,学生熟读《红楼梦》前八十回小说文本,并依托自身对于红楼主要人物和重要情节的理解,全班分组设计红楼文创,与单位合作完成红楼文创手作与AI共作特展,实践两岸红楼文化的当代转化与创造性传播。

2025年3月至6月,张玉明与厦门工学院人工智能创作坊谢智新老师联合主持“红楼梦AIGC工作坊”,招募24级汉语言文学专业32名志愿者参与。课程以文本-AI转化路径为核心架构,通过五次工作坊实现古典小说生成式人工智能教学创新。

学习过程:

阶梯式教学从文本到图像转化

据张玉明介绍,本课程采用阶梯式教学框架,引导学生学习Bing图像生成,即梦智能画布、豆包、ps、ChatGPT等多工具在课后AI创作实践的应用,结合从基础指令构建到高阶图像优化,形成完整创作闭环。

“我们在第一阶段聚焦从文本到图像的转化技巧,通过九宫格分析法引导学生深度解构红楼人物形象特征,将其拆解为时空背景、色彩基调、情感符号等九大要素,并结合文本深入理解红楼人物服饰与整体形象。”张玉明说道。

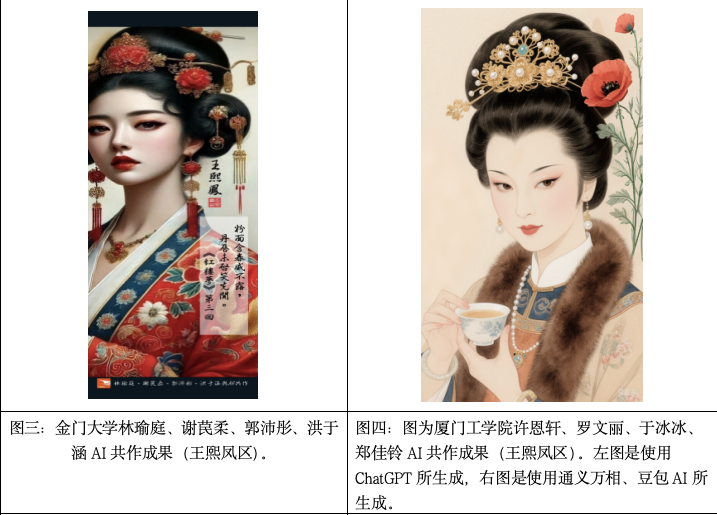

北青报记者注意到,在张玉明的PPT课件里,厦门工学院学生罗文丽将王熙凤的AI人物形象图片风格定为“水墨画”。她参考87版电视剧《红楼梦》妆造,并将原著中有关王熙凤的外貌、服饰、气质及动作描写誊录下来。将这些信息确定为豆包的指令/咒语,如此AI生成了三幅王熙凤出场见黛玉图。

“在研习过程中,我们还重点解决图像生成中的关键技术痛点。针对普遍存在的文本渲染失真问题,如牌匾题字模糊、诗词错位等问题,引入智能画布工具进行后期修正。”张玉明说道,此外还着重培养学生跨媒介叙事能力。以“黛玉葬花”场景为案例,要求学生结合PPT中的分镜方法论,在ChatGPT辅助下完成双语指令转化,实现“假山-小桥-人物”的空间透视关系。在此过程中,学生通过生成测试,并撰写每次的参数调整日志,逐步掌握从文学想象到视觉定稿的转化路径。

成果分享:

AI创作提升了学生对红楼梦认知水平

就这样,厦门工学院及金门大学学生与AI共同打造出了红楼梦AIGC作品,包含红楼人物图像,以及共赏西厢、黛玉葬花、湘云醉卧、宝钗扑蝶、元妃省亲等经典情节的作品,并将作品做成挂画及书签,与红楼文创产品一起参与了“AI绘红楼、红楼会AI”特展。

张玉明所做的测试统计数据显示:学生从加入工作坊前对《红楼梦》的故事内容答卷平均分48分;经过AI学习创作红楼人物作品后,对于红楼梦的认知水平提高到了71.83分,平均提高了23.83分。学生许玮琪反馈:“通过生成元春图像,我对书中‘榴花开处照宫闱’的描写有了立体感知”;另一名学生卢晨昕则表示:“AIGC将虚拟人物实体化,凤姐的‘一双丹凤三角眼’从文字变成可视细节”。

张玉明还记得,在AI创作过程中,厦、金两地学生为了准确生成贾元春的图像,他们去查找清代后妃服饰大全,并根据作者曹雪芹所处的历史时代,推测贾元春会穿怎样的服饰,然后去尝试生成图像。

“小说文本的文字描述,对于学生阅读时可能才数十秒的停留,通常留不下很深刻的印象。然而当需要下指令生成AIGC作品时,学生必须熟读并吃透这些人物形象的文字,才知道该生成怎样的人物图像。”张玉明表示,在这不断揣摩人物角色的过程中,提升了学生对于红楼梦人物故事的印象及认知水平。

文/北京青年报记者 张恩杰

编辑/张丽