“在完成这本书的漫长过程中,来自全国各地的25名摄影师带着25个家族故事,组成了我们的大家庭,兄弟姐妹们般互相鼓励和支持,搀扶着跑向终点。采访中,不止一次,摄影师在网络会议中掏心掏肺,哭得像个孩子,让我内心压力非常之大。拿着这些珍贵的家庭资料,如同捧着一个个珍贵的瓷器,生怕稍有闪失,哪里没有照顾好。”谈及最新出版的《中国家庭影像志》,该书编著者之一郭婷婷这样告诉北青报记者。

郭婷婷

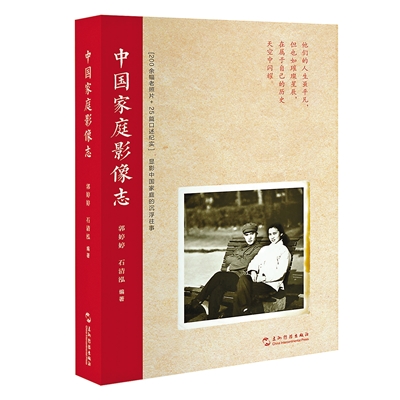

《中国家庭影像志》由郭婷婷和石清泓编著,历经编撰团队三年的艰苦工作,于今年7月正式推出。全书由200余幅影像、25篇口述构成。这些鲜活的个体记忆与宏大的家国叙事交织在一起,读者得以在父辈们用一生写就的故事里,读懂中国式父母之爱。

郭婷婷表示,在编撰过程中,最让她感慨的是“时不我待”,“所有参与这本书的摄影师,都尽到了自己最大的努力,熬夜加班,掘地三尺,提供所有能找到的素材。每个人似乎都有紧迫感,如果不赶快把满肚子的故事记下来,那挚爱的亲人,如同从来没有来过这个世界,而曾经发生的一幕幕,也似乎将悄无声息。”

讲家庭故事 首先要讲好人的故事

北青报:请谈下创作《中国家庭影像志》的缘起,在你看来,相比于历史文献,家庭相册这种私人化的载体,能为时代叙事补充哪些独特的视角?

郭婷婷:我爷爷的爸爸是江苏镇江一位县太爷,后来爷爷成为我们当地著名的医生,奶奶是有将近40年教龄的教师。奶奶告诉我,爷爷曾是孙立人将军的“御用”军医。

我的外公解放前曾任广西金城江镇长、县参议员等,外公家这边拥有一个庞大的家族,外公自己有四房太太。外公最早的大家族来自湖南,从湖南徒步走到广西。

我兼有汉族、布依族、壮族三个血统,一直是两个大家族里不起眼的小人物。小时候听父母和爷爷奶奶、外婆等人说起家族往事,过耳不忘。我哥现在还会打电话问:“妹,当年这个事情妈妈是怎么说的?”

大约拍摄于1981年夏,何峰的父母在黄梅县粮食局宿舍。由于需要组织一些文艺演出,粮食局给何父配了一台海鸥120照相机,他用这台相机,在家里用自拍功能,留下了这张照片。

有一天我忽然发现,几十年来,我竟然一直努力用所有的记忆以及一些纸质版文件修复两个大家族的故事,只是没有形成文字。潜意识里,想通过这种方式弄清楚自己从哪里来,要到哪里去。

2022年,16岁的女儿石清泓给我做助手,我们用了整整一年的时间,写了一部2万多字的家族200年风云纪事。偶然间,看到有个世界家族史论文比赛,女儿又用了很多时间,把我们这部简单家族史中可以披露的部分做成了英文论文,投了出去。

论文要求在50页之内,女儿严格做了49页。没想到,论文投出去很长时间,组委会发信过来,说论文超了页码,希望修改后,第二年再见。文件传输可能导致页码超额,我们缩小就好了,为什么就变成第二年参赛了呢?我俩一生气,就决定不参加这个比赛了。

没想到,自那之后,就不断接到这个组委会的各种活动邀请,并让我们继续投稿。稿子确实没有时间再投,但这件事却激发起我的另一个想法——原来世界上有这么多人关注家庭成长、历史变迁,关注以记录家庭变化来完成历史记忆。中国有这种形态的活动和研究方式吗?我是不是可以尝试一下?

中国地广人多,家庭细微又坚韧。在我看来,调查人的生命轨迹,调查中国家庭,把许许多多普通人和普通家庭的变化轨迹汇集在一起,就像物理学研究物体运动轨迹一样,如果样本足够多,也许可以描绘出一个时代的背景和历史。

用反推、调查、口述实录的田野调查法来记录历史,可能不那么权威和缜密,但却是真实的、第一手的,也许能为我们的现代历史研究做一些有益的补充。

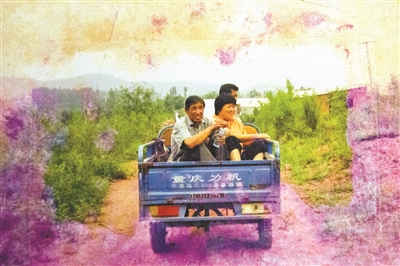

2006年7月,北京平谷金海湖镇,杨伟的父母参观桃园后,坐着三轮车下山。

北青报:每一张家庭照片都是时代的切片,当将这些私人影像串联起来时,会发现某些看似偶然的家庭瞬间(如婚礼仪式的变化、住房条件的改善),暗合了国家政策或社会思潮的变迁,这种“私人记忆”与“公共历史”的互文关系,你是如何通过文字的解读让读者感知的?

郭婷婷:确实如你所说,每一篇文章都是这么做的。要反映时代,就必须有证据,需要用证据说明一切,并不需要夸张的情绪宣泄。诠释时代,角度可以各种各样,家庭只是完成这项工作的一个载体。

既然是家,首先得有人。家庭或大或小,必须得有人承担起家庭这个称谓。所以我们首先要讲好人的故事。用人的活动变化轨迹、与这个人相关的一些事情的叙述,来进一步写清楚这个人。

除了人的轨迹,就是物,包括房子、衣服、用品等。不同时代的印记一定是不一样的。举个例子,乔金秋的《父母兵团往事》一文中,讲父母为了能吃饱,从河南去了遥远的西部城市,老大老二老三是女儿,老四是儿子,老三和老四在河南老家出生。画面上的老三和老四穿着脏兮兮但保暖的小棉袄,红红的小脸。仔细看,那哪儿是红色小脸啊,分明是严重的冻疮。多年后,这对姐弟和两个姐姐与父母才终于站在一起,有了一张完整的家庭合影。后来父亲意外离世,母亲一个人把四个孩子养大,有的读到硕士,有的读到博士。讲故事的人不可以哭,一定要理性冷静地把故事讲完,因为故事后面就是历史和时代。

这样的表达方法贯穿整本书。只有“私人记忆”介入到“公共历史”中,才会引起读者的共鸣。我们不是为了讨好读者而写作,但表达方式必须是专业的。写书是一件专业化的事情,读者意识和公众意识是必须具备的。

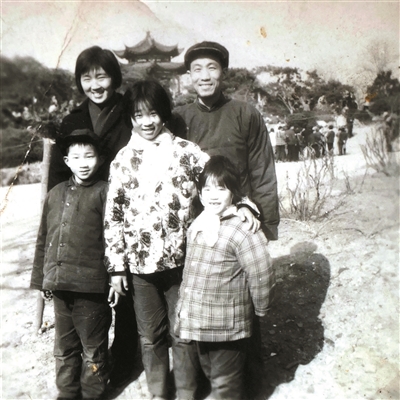

1973年冬日周末,江洁霞一家人在杭州花港观鱼的牡丹亭前合影。

用业余的力量做一件专业的事

北青报:书中收录的家庭影像跨越了不同年代、地域和社会阶层,你是如何将这25位摄影师挑选出来的?

郭婷婷:2022年,五洲传播出版社出版了我的图书《街拍中国》,那是我带领全国128名摄影师共同完成的一本图文书。在策划、撰写、组织这本书的过程中,让我感受到来自全国各地摄影师的力量和热情。

我看大家聊得这么起劲,想找点事情给大家做,便提议做这本《中国家庭影像志》,当时这个选题叫《我的父亲母亲》。

每个家庭可追溯的历史都长达百年以上,不可能没有动人的故事,一切事在人为。我不挑摄影师,也不挑家庭,只对参与者的意志品质有要求,不努力、坚持不了的别来。

时间就是最好的试金石,写书三年,能坚持到最后的,也就他们25位了。他们都是最棒的,无可挑剔的。这25位摄影师,只要说写稿需要,无论是找照片,还是补充信息,没有一个人偷奸耍滑,都是竭尽全力地去完成。可以说,我们用业余的力量做成了一件专业的事。

最早报名的摄影师是30多人,有几个因为不能坚持而退场。最可惜的是还剩26人的时候,让一位作者继续补充故事和图片,无论怎么鼓励她,她都表示无法坚持,做不到,其实她离终点已经很近了。

特别感谢我的女儿石清泓,她也是团队中不可或缺的一分子。整个三年中,学业那么忙,还要陪我去医院看病治疗,帮我收稿子,整理图片,做了大量工作。

北青报:和这25位摄影师工作,有什么让你难忘的故事吗?

郭婷婷:我的这些摄影师,50后、60后居多,大部分人少年时期没有很好的教育条件,成年后要忙于生计,无暇继续学习,但他们不服输、努力拼搏的精神从未泯灭。

有一位摄影师,他祖上的照片随葬品埋进了地里,我说要补充照片,他迟疑了一下,我赶紧说“不要了”。如果我坚持,我都害怕他真的去掘地三尺。虽然他不一定会真的这么干,但肯定会把这事一直放心上,天天去想,那样他就太辛苦了。

还有一位摄影师,家里图片不够,知道堂姐家里有照片,提前打好电话,拎着水果等礼物过去。堂姐得知是出书用,马上脸色一变,说照片没有了。摄影师告诉我这件事的时候,我心里特别难受。我自己的家族史早就写好,始终不敢拿出来,因为我无法取得全家族人的同意和相对一致的口径。我都没有做到的事情,我的摄影师们却一直在想方设法地做,有些真的做到了,在我看来他们非常了不起。

刁大姐年轻时追随自己的理想,从广东跑到新疆当老师。父亲含着眼泪劝她不要走,她狠心离开,没想到到新疆还没一年,父亲就去世了,刁大姐没能见上父亲最后一面,这成为她一生永远的痛。

电视剧《亮剑》人物原型和发生的故事,正好是张红卫父亲所在的部队,张红卫父亲母亲的故事,简直就是《亮剑》的再现,难能可贵的是,这个家庭保留了大量的珍贵史料。

封面照是蔡正茂的父母,父亲是上海一位音乐家,母亲在羊毛衫厂工作。图片拍摄于1975年的上海复兴公园,迄今正好半个世纪,俊男靓女,沐浴在爱河之中,仿佛人间所有的美好,都浸润在这张图片里……

成书的时候,大量的工作是做减法,文字和图片太富裕了,因为每家的故事实在是太多了。

目前图书中呈现出来的图片,主要是跟着文字走的,故事讲好了,需要什么图,直接上图。这是文字主导图片的一本书,也有个别地方因为有了好图,特意挑出来,因为这张图而去讲一个故事。

摄影师何峰,他的父母结婚时唯一的家具是一个五屉柜,这也是当时全家最贵的财产,请县城家具厂定制。当时父亲推着二轮小板车,走了两天路,往返百余里拉回家。五屉柜至今保存完好,故事也比较清晰,所以我们就特意把这个故事讲出来。相信看到这张图,一定会有读者产生共鸣。

北青报:在与不同家庭沟通影像使用时,是否遇到过隐私与公开的矛盾?你如何在尊重个体感受的前提下,让这些故事为更多人理解?

郭婷婷:一定是有的,我一再跟摄影师说,做这本书,不方便写的一律不写。写了之后可能引起家庭纠纷的,一律不写。我们不能为了图书好看,什么都写,什么都说。做人要有标准,写作也是这样。

具体写到什么程度既好看,又不惹麻烦,摄影师是第一责任人,他们拿不准的时候,一定会跟我商量。

虽然大家是业余选手,但做的是专业的事,一定要以最高专业标准来要求自己。我甚至把这些内容写到了条文里,让摄影师签字画押。

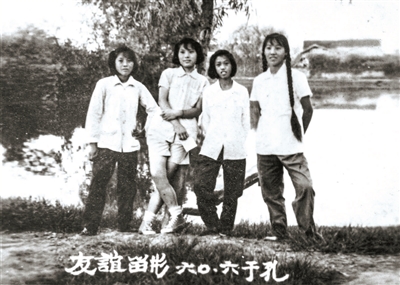

何峰的母亲(左二)初中毕业时与同学在也垅镇合影。她们的同学友谊保持了60多年。

经常后悔 却从未真的想过撤退

北青报:这25篇故事中,让你最感慨的是哪些,为什么?

郭婷婷:这本书一共做了三年,让我感慨,也是最难过的事是:书中的主人公,至少有四位离开了人世,没能看到这本书最后出版。书中讲的很多都是老人的故事,我们已经很努力地跟时间赛跑,最终还是没能赶上他们离去的步伐,这是让我最难过的。

北青报:这三年来有哪些艰辛或有趣的,让你印象深刻的事情?

郭婷婷:最艰辛的事情莫过于经常生病,还要完成艰难的改稿、采访和写稿,我的合作伙伴中50后、60后居多,大家可以脑补一下采访和写稿的场景。

我希望多招募年轻摄影师,这样沟通成本要低一些,但年轻摄影师并不愿意跟我玩儿,发了帖子也无人应征。

北青报:过程这么艰辛,你是否有打退堂鼓的时候?

郭婷婷:在做这本书的三年时间里,经常后悔,但始终没有真的想过撤退。我的职业习惯和职业道德不允许自己随随便便开始,随随便便结束,再难写的故事,只要沉下心来,一点点抽丝剥茧,总能完成。

身体不好的时候,缓一缓再写,可以慢,但是不可以断。除了身体上的原因,组织一群业余作者写出一本像样的书,这个难度是我之前没有想过的。

如果说我傻,这20多位摄影师,好像比我更傻。他们是如此可爱,从不怀疑地跟随,并无条件地信任我。我想这也是三年来,无论多难,我们都没有走散的最大原因。

我的工作方法是,用一个人尽量去教育其他人。每次改稿的时候,我会把改稿会议链接提前挂在群里,希望全项目组成员参与。和以前我在报社做编辑时一样,拿到稿件后,我都尽量保留作品原貌,句子一个字一个字改,一个标点一个标点改,改完了读,读完了改,调整段落、提炼主题,一遍一遍改。三年来,这样的改稿培训大会估计进行了上百场之多。

这件事做成比做大更有意义

北青报:完成这本书后,你个人对“家庭”这个概念的理解是否发生了改变?有哪些新的认识或感悟?

郭婷婷:我的小家是四口人,这个小家庭又是大家族中的一分子,其实感觉挺累的。我的工作需要相对安静和稳定的环境,因为家庭责任和工作室各种杂事,不得不经常被打断。我只能在各种繁杂中寻找平衡,也许这就是人生的意义吧。

北青报:如今,手机摄影让家庭影像的产生变得极易,但也面临着“海量存储却轻易遗忘”的困境,你认为这种变化会对未来的“家庭记忆”传承产生什么影响?

郭婷婷:我想短时间内,人类可能会迷茫,会遗忘,但经历过短暂的电子时代冲击后,人们会慢慢开始需要冷静思考的文字,认真整理的图片和视频资料,家庭记忆的恢复是早晚的问题,现在让子弹先飞一会儿。

北青报:你对文字和图片的前景还是充满信心。

郭婷婷:我的公众号只有200粉丝的时候,单篇长文阅读量超过了两万。这个数据坚定了我的信心,说明爱看文字的人还是存在的,只不过躲在各个角落里,如果有好的文章出现,一定能把他们激活、唤醒。图片故事也是这样,如果真的做得好,大家还是喜欢看的。这本书也给读者们整理各自手上的图片和故事提供一些参考。

我是传媒工作者,摄影师个人情绪和故事,一定要与大时代、大背景、与他人情绪和境遇关联。做大众传媒不是卡拉OK厅里的自嗨,作为专业选手,我的一部分工作就是帮助摄影师从海量的记忆和思绪中,挑选出适合大众传媒的内容。

简单说,如果作品做出来,大家不爱看,如同厨师做的饭没人吃,那还不如不做。

北青报:你如何看待新技术,如AI修复老照片、数字存档等对保存和解读家庭影像的影响?

郭婷婷:这本书由著名的图书设计师朱丽娜亲自设计,整体温暖、细腻、平和、娟秀、大气。为了修复摄影师们提供的老照片,丽娜的手都快掉了。用AI做图,出来的效果特别假,不能随便把图交给AI。真正好的做法是利用AI技术,把老照片修到好像昨天拍的一样,这样才是高手。这种感觉说起来容易,做起来很难,需要比较高的审美和平衡感。丽娜既是图书设计师,又是修图师,她带领设计工作室,整整两个星期没日没夜加班,才把几百幅图修好。

北青报:《中国家庭影像志》是一个持续性的项目吗?是否有计划推出续集、举办展览或进行其他形式的延伸?你未来的研究方向或关注点会是什么?

郭婷婷:现在写作基本看心情,这个选题可以持续,也可以不持续。一个好的项目,一定是商业价值和社会价值并存的,只有介入良好的商业行为,项目才能走得更远。

目前《中国家庭影像志》还处于萌芽状态,商业化有一点,社会价值也有一点,至于后面发展成什么样都可以,都开心。这件事做成比做大更有意义,我们把这件事做成了,先骄傲一下再说。

文/北京青年报记者 张嘉

编辑/刘忠禹