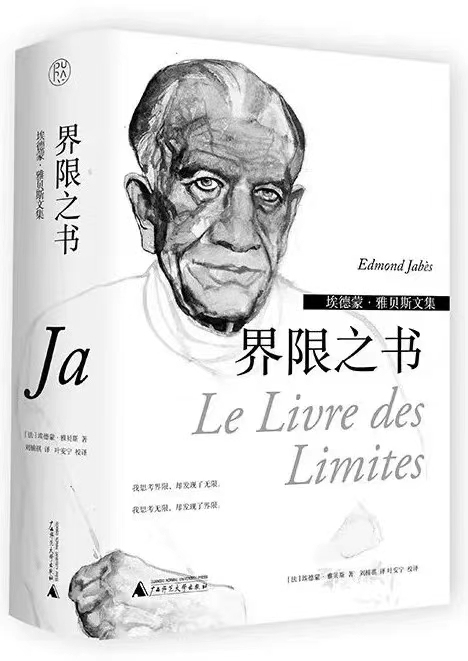

10月27日下午,第14届傅雷翻译出版奖新闻发布会在北京法国文化中心举行,北京大学法语系主任、傅雷奖组委会主席董强,揭晓了本届10部入围译作。今年的评委会主席将由翻译家、《世界文学》杂志前主编余中先担任。除了常任评委,上届傅雷奖的两位获奖者也将参与终评。此外,作家苗炜和陈冠中作为两位中方特邀嘉宾也会参与最终评选。其中,由广西师范大学出版社·纯粹Pura出版的埃德蒙·雅贝斯文集之《界限之书》被评为10部入围之一。据悉,第14届傅雷翻译出版奖颁奖典礼将于11月19至20日在京举行。

本届傅雷奖共收到参评作品32部,社科类和文学类作品各占一半,均为16部。从电影导演埃里克·侯麦的随笔集《美丽之味》到大卫·冯金诺斯的小说《退稿图书馆》,以及乔治·杜比的史学著作《大教堂时代》,今年入围傅雷奖终评的作品一如既往,充分体现了中国当代法语译界的多样活力。

2009年,在以董强教授为代表的中国法语界学者的合作支持下,法国驻华大使馆设立了傅雷翻译出版奖,旨在促进法语文学及社科类作品在中国的翻译和传播。自创立以来,傅雷奖得到了以两位诺贝尔文学奖得主勒克莱齐 奥和莫言为代表的众多文化界名人的支持。本着嘉奖作为文化摆渡人的译者的目的,傅雷奖推动着中法两国之间的文化交流。每年,傅雷奖评选出两部译自法语的最佳中文译作,文学类和社科类各一部;自2013年起,设立了“新人奖”,以鼓励年轻译者。

《界限之书》作者: [法]埃德蒙·雅贝斯 著 刘楠祺 译;出版社: 广西师范大学出版社·纯粹pura;出版时间: 2021-10

未被怀疑之颠覆的小书

颠覆正是书写的动作:死亡的动作。

写就的纸页不是一面镜子。书写意味着直面一张未知的脸。

疯狂似海,不会死于一波单一的浪涛。

空白,如同一个留白的名字。

何谓颠覆?

——或许是迷人的玫瑰上最不起眼的刺。

书将自己的韵律强加给灵与肉。

于是乎,自由成了颠覆之野。

无论你做什么,希冀拯救的是你自己。你失去了自我。

真实洞悉形形色色的颠覆。

他说:“如果羁縻我们的是场域,那么我的场域终会成为一道枷锁、一副蒙羞的脚镣。”

对任何场域而言,你能拥有的只有沙漠之外一处仁慈的场域:安息的蜃景。

生命是加法。死亡是减法。

(每一项创造都将其场域视作一个被无限所环绕的密闭空间。

我早该推倒四周的墙壁,在我作品的自身空间之外为其提供一个无限的禁入空间。)

做任何事情都有其合适的时间。或强或弱的时间。

任何颠覆都首先要求我们当机立断,全身心投入。

颠覆不会心慈手软。你阻止了它,它便会去寻找下一个目标。

颠覆如黑夜脚下的暗影,只能通向自己。

生,意味着接受此刻的颠覆;死,意味着承受永恒不可逆转的颠覆。

他说:“颠覆的节奏。啊!我必须重新找到这个节奏。”

你不曾创世。像造物主一样,你在自己狭小的行动领域里只有当下的创造。

颠覆是与未来的一纸契约。

他又说:“颠覆在其巅峰状态如此自然,如此清白,我几乎要相信它是我们摇摇欲坠的平衡得以恢复的特许时刻之一。”

威胁难辨。

若话语发光,沉默便不复晦暗:它重获新生。

平庸并非无害:矢车菊。

(他说过:“平庸之于颠覆并不陌生。它与时间结盟,令颠覆大打折扣,它是平庸化的颠覆。”)

颠覆痛恨无序。其本身公正的秩序与反向的秩序针锋相对。

知识遭遇了无知的广漠祁寒,如阳光倾洒在波平如镜的海面,大海的深邃令阳光哑然失色。

(行动无殊别。唯有自发。但其中有些意义重大,有些则不过尔尔。

创造当存。)

我书中的哲人和疯子们,你们让我了解了颠覆,你们的一席之地就在此地。不在他处。我躺在沙漠里,尚未想到要去赴死,所以常把双手伸向虚空。

旱魃王国的颠覆的先知们,我在此与你们会合,你们用格言充实了我的岁月,把无尽的诘问瞄准我的天空,却把我的确信瘗于你们脚下。

他曾在笔记中写道:“宇宙是一本书,每天一页。当你读到光明的一页——即苏醒之页和黑暗的一页——即沉睡之页时,就会读到一个黎明的词语和一个遗忘的词语。”

荒漠无书。

笔记:

怒气冲冲的大海以其弹跳式的诘问向天空发难。

这是一片疲惫的、深陷于水之钝怠中的大海,你正在此沐浴。

无影之影,

无光之光,

都是遗忘揭示的踪迹,

在此,尽显路的神秘。

造物主即沉默,一言不发的沉默就是造物主。

君主的奴隶和廷臣的奴隶,身份都是奴隶。

进入自身,意味着发现颠覆。

颠覆的问题

(他曾在笔记中写道:“对那些威胁之物,我们以其人之道回报之。颠覆从不是单向的。”

这本小书,通过其题目,通过涵盖其中的作品,与十卷本《问题之书》结为一体。它无疑也属于颠覆。

倘若把同一个题目赋予两个不同的文本,并把某种统一的语境随意强加给它们,是否会加剧它们之间的对立呢?

冲突是内在的。

因此,为我们命名的词语迟早是玷污造物主不可妄呼之名的那个词语。

因为任何造物都无法承受那个神圣之名的缺席。

他不是曾有一次写过“造物主因他的名字受人摆布”么?

阴影的抗争加速了光的到来,正如不可辨读奋而向自身开战,从而为我们带来完美的阅读。

我们需要连续性、相似性和交互性,正如我们需要新鲜的面饼。

对人类而言,人既是自身的源头,也是自身的来世。

止息泪水只须莞尔一笑。让微笑永远破碎也只须泪水一滴。

他说:“具有颠覆性之物并非初始便势必如此。相反,为了自己能在将要反抗的众生和万物面前有上乘的表现,它往往会无条件地站在众生和万物一边,甚至声称是为他们代言。

“空白就是借此手法把空白推进了致命的白色深渊当中,转而宣称自己即是空白本身。”

虚无依旧是颠覆下意识的赌注。)

有位哲人说过:“我的弟子们品行败坏,他们因总想模仿我而背叛了我;他们自以为与我相似,却使自己声名扫地。”

另一位哲人回应道:“我比你有福气,我毕生致力于诘问,所以根本没有弟子。”

他又接着说:“我不正是因为这个缘故才被长老会指控参与了颠覆活动么?”

他说过:“用一个绳结打不出另一个绳结,而任何一条绳子都可以随意打结。

“所以说,每个绳结都是独一无二的。

“我们与造物主、人类、世界的关系莫不如此。”

思想无所羁:遇而生,寂而死。

“看着我,”他说,“你听好。我就是让水井重新蓄满活水的那个永恒的诘问。”

“你看见和听到的就是它。干渴时,你可以俯身畅饮。”

对每本书而言,那是二十六个字母;对每个字母而言,那却是万卷书。

他哆嗦着把一本满是字迹的本子交给老师:他的书。

“你哆嗦什么?”老师问。

“这些纸页,”他回答说,“如冰层灼烧我的手指。我因此不寒而栗。”

“告诉我,纸上都写了什么?”老师又问。

“我不知道。”他回答。

“你若不知,谁知?”老师又接着问。

“书知。”

(盲人守护目光,如哑巴守护话语——二者皆守护着看不见、说不出的东西;

……虚无的残障卫士。)

他说:“追随之物亦被追随。它永远不会融入往昔,而将融入未来。”

这些书页不仅见证了战胜自己的思想是如何不可能,也见证了战胜自己是如何不可能。它们述说的是我们面对存在的无能时那种显而易见的无能。

所有过程都与回忆相连。

真实背后,是某种更为真实的非真实,被记忆据为己有。

思想则背道而驰。它趋前迎接缺席,并在挑明意图的同时为缺席确定了旅程。

思想是撕裂虚空的闪电。遗忘是其刹那的空间。此时,我们为其保留的模糊记忆有如修复思想的工匠,通过一个新的空间热心地怂恿思想与其往昔的和可能的未来抗争,并承担起将思想置于其终极监护之下的责任。

一边是自由,另一边是桎梏。

作为思想的囚徒,造物主会屈从于宇宙么?于是,非思想——那是他难以置信的非持续时间——会独自、秘密地令其不朽,因为永恒同样是明澈的非持续时间,对已感知的时间避让犹恐不及。

造物主对时间是局外人,对持续的时间也是局外人,因为他无所延伸。

(他说:“缺席和在场是注定要熔结在一起的两块玻璃么?

“此时,思想便是焊料。”)

“无论在哪儿,”他曾在笔记中写道,“我们都还没有充分强调来自先前某个思想的思想——它并不一定就是该序列中最新的思想——它要么继续依靠那思想的持续影响,要么质疑那思想并我行我素。

“这让我们联想到,思想有其自己的记忆,我们还不清楚它是否会完全依赖于我们的记忆。

“哦,我们虽一一陈述出这些繁杂的回忆,却对其错综复杂和终极范围缺乏体验。”

没有一段回忆是清白的。

遗忘是所有回忆中夭折的回忆,令记忆力备受煎熬。

“领先,”他又继续写道,“只有在抢占先机的概念上才有意义。

“有时,先于思想产生的思想就是在突破中抢占先机的思想,它强迫后者将自己的地盘拱手相让。

“因此我们从没有把握说这两种思想中哪个会率先成为思想。

“我们有充分的理由相信,在整个思想史的任何特定的时刻,思想自身同样保留着其凯旋与无能的回忆;对荣耀和屈辱的那一刻的回忆,只是尚未被我们感知罢了。”

每种思想都自有其欢乐与创痛。

思想只关注思想的反响。

他说:“你在思考。你在同一时间里想象、反思和梦想。

“你刚刚顿悟,思考就又将你送归你的想象、反思和梦想中。

“你永远占不了上风。”

他又说道:“你将永远处于下风,不是因为你在思考,而是因为你仍必须思考。”

他曾经写过:“你为认知而思考。你连自己的思想都还没有认知。”

此外他还写过:“白昼与意识相连。无意识是不透光的黑夜。

“你看,造物主的意志何等矛盾。

“一方面,他为在我们心中拓展神性观念——即情感——而求助于意识,另一方面,他又通过禁止偶像崇拜把我们重新抛回无意识当中,他在那儿实施着没有我们的统治。”

虚无是我们永恒的流放场域,场域的流放。

我们听任对造物主、对人类都麻木不仁的石头以其孤忍监控空无。

一众形象在无意识中下沉,却不褪色:遗忘的微光。

他说:“无意识的形象有如水下的动植物。潜水者移动的火炬正对它们围追堵截。

“一旦浮出水面,它们便只是一堆杂物,是死去之记忆的一张无解的字母表,且往往是内伤的缘起。”

我们靠重获悲伤的形象而活,这些形象的数量永远不得而知。

最古老的形象毫无争议地属于造物主,但造物主自己也记不得了。

创世第一天的形象。

到死都拒绝给予我们的死亡的形象。

可辨性乃身后事。

对无限的小小限制

……哦,字词,凭借多产的死亡,它会成为生命的辐射点!

一

对造物主而言,造物主并非他人,只是他自己。

无论多远,距离总是可以想象的:距离短,被目光所逮;不易测度,则被想象捕获。

他曾经写道:“最长的线始于最短的线,其本身不过是那个点难以平息的超越欲望。”

他说:“无限不会向我们提供一切或虚无的尺度,也不会提供完满或虚空的尺度,它只会提供不完满的尺度。”

他说:“线条徒劳地向无限承诺了一个渴望中的终结。”

他说:“没准儿造物主需要一道影子来投射对他自己的怀疑呢?

“这道影子或许就是书,书是光的困惑,又是夜的悲苦。”

他又补充道:“作为那本书的继承者,我们可支配的全部财富不过是留给我们的些许幽暗和光明。啊!我们所有的词语都不过是影子的作品,是我们奇缺的形象。”

他说:“若阴影是对光的质询,也就是对阴影的质询;若光是对阴影的回答,也就是对光的回答。哦,环中之环。”

他在其他地方还说过:“阴影并非虚空的匮缺,而是虚空的满盈,群星在那儿闪耀。黑,虚无之黑。”

最黯淡的微光即是对宇宙的猜度。

——何为你的目光?

——是我书的目光。

——何为你的耳朵?

——是我书的耳朵。

——何为你的呼吸?

——是我书的呼吸。

——何为你的希望?

——是我书的希望。

——何为你的机遇?

——是我书的机遇。

——何为你的死亡?

——它正在书的最后一页窥伺着我:我们分享的一切死亡之死亡。

假如造物主是“一”,他就应该成双;唯一只是未经思考的“一”,一旦被思考,便不再是唯一。

脚步从不甘心只迈一步,孤独的一步。

二

(他曾说过:“任何书,如果凡事必记,就不是书了。”

有人反驳他说:“时间能把一切都记载下来。”

“既如此,书就是这个时间,”他总结道,“一个没有时间的强项,却有着永恒的所有弱项的时间。”)

作品从来都是行百里者半九十。我们总是赍志而殁。未竟之空白,与其必去占领,莫若各安其所。我们必须使自己安心。

接受虚空,接受虚无,接受空白。我们创造的一切都在我们身后。

今天,我再一次置身于这空白当中,无语,无为,不着一词。

有待完成的,历来都是那些号称会被完成的:我们因无能而葬身的荒漠。

我们要告诫自己,终局——即被追寻的极限——是难以实现的。对我们中的大多数人来说,这当然是一种慰藉,而对那些迷惑于未知事物的人则属不幸。

界限在其界限内被僭越:我们的日常生活。

我们始终不识极限。

你垂眸书写——却是撑起天空之眼。

只有一片天空,犹如只有一张纸页。

我们的字词令思想的黑夜星光灿烂,在非思想的清晨,它们难以察觉。

造物主之书,无影的书页;人之书,炫目的页面。

我们只能诘问权力。无权本身就是问题。

问题以黑暗构成。答案是转瞬之光。

答案无记忆。能忆及的只有问题。

(他说:“完成,很可能只是未完成的宽慰人的形式:唯一可见的形式。”

他接着说道:“……总而言之,未完成正是一个机会,让人可以意识到未完成是怎样一种状态。”)

作为颠覆词语和空白之场域的纸页

纸页具有颠覆性,词语以为可以在此立足;词语具有颠覆性,纸页向其开放空白。

雪中跬步足以撼动山岳。

雪不了解沙。但荒漠既在雪中,又在沙里。

冰冷是峰巅的空白。

黑色是词语的太阳。

纸页和字词的结合——白与黑的结合——是两种在其联姻中心缠斗得难解难分之颠覆的结合,却以作家为代价。

表面的和谐往往掩盖着某种内讧。目力所见,只有浮出表面之物。

颠覆在尽人皆知的事物里觅得理想的运作平台。

你在书写。你对自己笔下挑起的所有冲突一无所知,而书却岌岌可危。

真正具有颠覆性的书,或许就是既指责字词颠覆纸页又指责纸页颠覆字词,且在思想备受困扰之后又将二者熔为一炉的书。

就此意义而言,写一本书便意味着支持这些颠覆力量逐步实现各自的接管,这种接管既体现在语言里,亦体现在沉默中。

无论超凡者还是凡庸者,颠覆都是其喜爱的武器。

“我们同造物主的关系,” 他说,“是与颠覆的一种间接的关系。”

相对于缄默的词语,任何大声说出的词语都具有颠覆性。有时,颠覆要通过选择、通过某种随机的选择而实现,但这种随机选择或许也是隐晦如故的某种必然。

既然造物主自己便具有颠覆性,他又如何认定人不会如此对待他呢?

造物主以其颠覆之形象造人。

若颠覆不过是被创造物和被书写物之间的一道间隔,该当如何?

若如此,则同样的深渊会把人与人、书和书隔开。

( “无论神或人,” 他说,“那个‘我’便是一切颠覆的舞台。”

他还说过:“生存的艺术便是高深的颠覆艺术!或许,是智慧的开端。”)

简介:

埃德蒙•雅贝斯(Edmond Jabès,1912-1991),法国当代著名诗人、作家、哲学家,犹太人,生于开罗,卒于巴黎,是二战后法国最著名的文学思想人物之一。雅贝斯1943年开始写诗,1959年出版第一部诗集《我构筑我的家园》,1967年成为在蒙特利尔世界博览会上展示其作品的四位法国作家之一(另三位是萨特、加缪和列维-斯特劳斯)。埃德蒙•雅贝斯于1970年获法国文学批评大奖,1982年获法国犹太文化基金会艺术、文学和科学大奖,1987年获法国国家文学大奖。

刘楠祺,1955 年生于北京。1982年毕业于北京大学西语系法语专业。翻译有波德莱尔《恶之花》和《巴黎的忧郁》,耶麦《春花的葬礼》,埃德蒙·雅贝斯《问题之书》《相似之书》《界限之书》等。《问题之书》荣获2020春风悦读榜金翻译家奖,第13届傅雷翻译奖入围作品。《界限之书》荣获第14届傅雷翻译奖入围作品。2022年9月,荣获第三届金青藤国际诗歌翻译奖

(本文选自《界限之书》,[法]埃德蒙·雅贝斯 著,刘楠祺 译,广西师范大学出版社·纯粹pura,2021年10月)

来源:纯粹pura

编辑/韩世容