套用托翁的名言:幸福的房子总有共性,不幸的房子各有苦衷。

精神学家认为,房子是一个保护壳,在梦中又常常代表我们的身体。房子也是具有神秘感的避难所,地板噼啪作响仿佛鬼魂经过;而当一件丢失已久的东西再次被发现,往事也得到重现。房子也是被分享的,除非过着隐居生活,房子里永远不是一个人。所以,那些曾经住在房子里的人和房子本身经历过的改变,让房子创造出了自己的无意识。

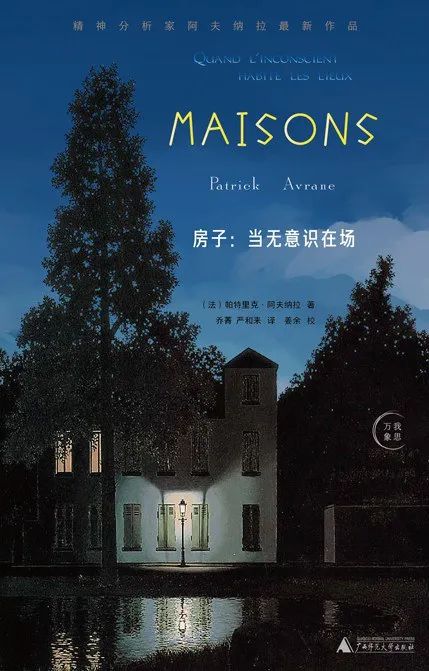

法国心理学家帕特里克·阿夫纳拉在新作《房子:当无意识在场》中,对“房子”的不同属性进行了剖析,并结合诸多文艺作品,从精神分析的角度将“房子”定义为某种无意识的生命体,是人们安放无意识的场所。书里讲到了各种各样的著名的“房子”——心理学家弗洛伊德的公寓,建筑大师勒·柯布西耶设计的社区,文学家左拉的别墅,《蝴蝶梦》里充满惊悚感的宅邸,艺术家维米尔、爱德华·霍普和勒内·马格利特画作里的房子,等等。在他的解读中,我们了解到这些作为居住空间的房子自身的无意识,而居住其中的人,他们的人生秘密也随之被揭示。关于历史上那些著名的房子,关于无意识,这里有独辟蹊径的深入解读。

节选自《房子:当无意识在场》[法] 帕特里克·阿夫纳拉/著;乔菁 严和来/译;广西师范大学出版社·我思

作品选读

“一条条走廊蜿蜒曲折,漫无目的地来来回回,随处可见,一个个门厅长如走廊,装饰得像客厅一样……就像某些悠闲而不聒噪的邻居……每当我在路上遇到它们,它们都默默地向我表达着关切。”当《追忆似水年华》的叙述者在这家由18世纪的宫殿改造的酒店里落脚时,这些场所填满了他内心的孤独与不安。好奇心满满的他令身边簇拥着他的小房间们落荒而逃,有时又把一间小屋撞个正着,它被墙壁拦下,只能瞪着惊恐的眼洞——窗,望着他。

似曾相识

一个隐蔽楼梯的台阶一级接一级巧妙地排列,这令他产生了快感,这是一种上上下下的享受,就像呼吸,是人们平时觉察不到的动作。“当我第一次把脚迈上这些台阶时,就感到了这种只有用了良久的东西才能带来的省力的感觉,它们是那么地似曾相识,像是带有着……我还没养成的习惯中会有的舒适感。”

在还未养成的习惯中会有的舒适感里,在这些似曾相识的台阶里,“我”重新体验到了在婴儿生命的最早期认识到的东西,体验到与哺育我们的母亲有关联的东西。喂养不是硬塞,而是回应一个孩子的呼唤,同时也知道如何延迟他的满足感。“就来了,宝宝,奶还有一点烫!”“妈妈马上来喂你。”话语和动作填满了孩子的期待。如此,婴儿学会去预计和习惯吃奶的时机,习惯的舒适感才会产生。就像是这些巧妙排列的台阶,一级紧接着另一级。精心设计的楼梯让人上上下下不费力气,这就是被爱哺育的新生儿感到的那种享受。房子可以是一个好妈妈。

照顾一个婴儿,意味着要给他换纸尿裤、洗澡、穿衣服、添减衣物、哄他,对于此类的动作,每个照顾者都有自己的风格。照顾婴儿,还要把他放在怀里轻摇,抱着孩子的双臂就变成普鲁斯特笔下我们这位旅客借道的台阶,在被认识之前就已经熟悉了。小婴儿很快就熟悉了这双怀抱着他的手臂,这个时候,他还没有认识手臂的主人,更没有将她和自己彻底地区分开来。

潜在空间

这最初的几周,是还没有认识就产生亲密感的时间,是舒适感早于习惯的时间,也是如我们所知,婴儿的身体与母亲的身体分开的时间。一个最初的、外在于他的空间被创造出来,这就是潜在空间,过渡客体的空间。过渡客体就像众所周知的毛绒玩具,它既有生命又没有生命;它属于孩于,又好像有自己的生命。这个空间中的客体是我们可以控制的东西,但在幻想中,它们又有着自己的生命。在这里,走廊会游走、小房间会跑,门厅会关心人。这就是亲密感的起源,正是这个独特的关系让我们的房子,我们的家,我们的home,不同于任何其他的住所,这一亲密感曾参与我们的身份建构。

亲密感能够抚平焦虑、安定人心,使人挺过痛苦。这种感觉是在生命的最初几个月产生的,是习惯的产物。“习惯呀!真是一个改造的能手,只是动作太慢,害得我们的精神在开始的几周只能在临时的栖身处里百般忍耐。”马塞尔·普鲁斯特如此评论。他以一个婴儿的焦虑不安开启了《追忆似水年华》的叙述,并且始终没有脱离这一感受。

少年时期的马塞尔·普鲁斯特

孤独与抛弃

我们从书的第一章起,就能读到叙述者在小时候,到了晚上睡觉的时间,只身一人的那种痛苦折磨。他恨通往他房间的楼梯,它的台阶是悲伤的台阶。睡衣如同裹尸布,床像是棺材,卧室就是坟墓。唯一把他和母亲连在一起的纽带是一个小诡计。他让厨娘弗朗索瓦丝给他母亲带个便条,他编了个不着边的理由骗她来,但母亲的拒绝让他愈加感到孤立无援。小男孩觉得自己比住在山洞里的原始人类还要匮乏,就像一个生病的人力图在一个陌生的旅舍里入睡。当他看见房间的门底下透进来一丝光亮,他高兴地以为天亮了,但是随着光亮消失在黑暗中,他只能推测现在仍是午夜。最后一名员工刚熄灭了煤气灯,离开了。孤独感来自被抛弃。

“至于孤独、沉默和黑暗,我们没有什么能说的,但它们确实就是令婴儿焦虑的一些因素,而在大多数人那里,这一焦虑从未完全平息。”弗洛伊德在他的文章《熟悉的诡异感》的末尾总结道。同时,他也将读者引向以前的文章,其中指出,孩子的焦虑无非就是对于他爱的人的缺席的表达。因此,普鲁斯特并没有脱离芸芸众生的痛苦,只不过他将其写成了作品,而精神分析家们由此发展了一套理论。

心平气和地忍耐孤独,这一能力不是与生俱来的,而是从孩子独处的经验中获得的,这种独处是指他的母亲或那个肯定爱他的人在场,但他们之间没有互动。他们各干各的,婴儿在咿咿呀呀,玩着自己的脚或是软底鞋,母亲忙着自己的事情。画家们很少描绘这个场景,这一艺术类型也未曾被定义。这不是一个给孩子哺乳的、呵护着、摇晃着或是教育着孩子的母亲,我们也许能在夏尔丹的画作《洗衣妇》里找到共鸣:洗衣妇站在一个木桶前,一个小男孩在旁边,用一根芦苇管吹着泡泡。

《站在维金纳琴旁的女人》

但是,我还是在17世纪的荷兰绘画中发现了这个场景。表现它的画背定有很多,但在维米尔的画里,观者能够认同孩子,对此心领神会。画中的布景很家常。比如一间富足而不浮夸的中产家庭的房间。即使画面里只有一个女人——年轻的母亲,我也推测着父亲的痕迹。

让我们来仔细看看《站在维金纳琴旁的女人》。她的双手放在拨弦古钢琴的键盘上,转过头看着我们。作画的角度微仰。这样我们就比她低一点,小一点。在画中,女子身后的墙壁上挂着一个画框,里面是一幅丘比特的画。他就像是在一面镜子中的观者的小孩子形象。他手里挥舞着一个卡片,代表着爱只有一个客体——评论专家们是这样断言的……这让我对自己的解读更加坚定了!哪怕隔着几个世纪,也不管他带领我们走进了什么样的房屋,维米尔的艺术之所以引人入胜、令人备感亲切,原因之一无疑是它令观者重拾了那已经遗失的,在母亲在场时能够独处的记忆。他就是一个安心被爱的丘比特。《站在维金纳琴旁的女人》是一个例子,与之相对的《坐在维金纳琴旁的女人》,以及《持水壶的年轻女子》和《写信的女子》,都蕴含着同样的无意识动力。独自站在画作前,观者是安然自若的。

我们可以假设,观者在无意识中重温了这些被遗忘的时刻。那时年幼的他和照顾他的人分开了,同时他又完全是安全的,因此这个孩子可以无忧无虑地去探索周围的世界。他既孤身一人又有人陪伴,他的独处是有母亲在场的。这位母亲,可能像维米尔画里那样就在附近,也不一定非要和他待在同一个地方,摇篮、家具、房间墙上的装饰都是她的表征。家里处处体现着母亲的关怀,空气里充满了母亲的味道。房子的无意识扎根于这生命最初几个月的经历。

让我们再一次站在荷兰画家的这些画作前,想象一下,坐着或站着弹奏拨弦古钢琴的女人离开了,写信的女人也暂离笔墨,一手开窗户一手拿铜壶的女子也已经走出了房间。乐器还在那儿,丘比特还在挥舞着他的小卡片,窗户微微打开着,桌椅、文具盒、盆子、罐子都见证了这些女子的在场。这些弗拉芒画派黄金时期的作品展现了房子的亲切感。这是些有人居住的房子。范·霍赫斯特拉滕的《室内景观》里没有任何人物,然而门口的木底鞋、门锁里插着的一把钥匙、烧了一半的蜡烛,都体现着一种习以为常的在场。这是一个安宁的房屋的一景,在这里,孩子们不用担心母亲会不在,就像是巴尔扎克的小说中,诱骗了猫打球商店的呢绒商的画作布景。他的女儿奥古斯婷的艺术家男友,为他的店铺作了一幅画,这幅画画得如此生动而祥和,商人因而接受了他们的婚姻。是作品中的亲切感让他放了心,它展现的是房屋的宁静安详、有条不紊,他的女儿就是在这样的环境中长大的。他想,这个画师是个可靠的人,他没什么好让人焦虑的地方。后来,奥吉所婷明白,不是所有的房子都如此平静。

普鲁斯特与维米尔

马寒尔·普鲁斯特在他的信件和作品中始终在宣扬维米尔的才华,这位千载难逢的艺术大师在普鲁斯特时代的不久之前才重新得到关注,普鲁斯特在1898年和1902年到荷兰旅行时曾欣赏过他的画作,之后在1921年巴黎网球场博物馆的一次展览中又大饱了眼福。他在《追忆似水年华》中将他命名为弗美尔(Ver Meer,而在画册中他的姓通常拼写为Vermeer),是夏尔·斯万深入研究的对象。斯万确信海牙的莫瑞泰斯皇家美术馆购入的《狄安娜的梳妆》就是弗美尔的作品,却被错误地归入了另一位艺术家名下——这一点后来得到了证实。并且,普鲁斯特用《德尔夫特小景》这幅“世界上最美的画作”引出了作家贝戈特在参观巴黎画展时突然离世的著名篇章,他以两页波澜壮阔的文字展开了对作家文风、文学本质,甚至生命本身的深思。这一小块带屋檐的黄色墙面,尽管在维米尔的画中只是不起眼的一小部分,但是在《女囚》出版之后,成为对维米尔和普鲁斯特的所有艺术研究中不可绕过的参考。

值得注意的是,《德尔夫特小景》作为维米尔所有画作中描绘室内景观和居住者的画作之外独有的城市风景画,是在普鲁斯特文章中出现的唯一的维米尔作品。在众多信件中,他提到过《花边女工》是精致的,德尔夫特的街道(《小街》)是迷人的,也提及过他在海牙看到的一个女人的肖像画(肯定是《戴珍珠耳环的少女》)。然而只有《德尔夫特小景》让他热血沸腾,充满激情地和笔友们分享他的仰慕。他似乎从其他的作品前匆匆走过,而那些作品让其他观者驻足,重新变成了与母亲在一起独处的孩童。普鲁斯特写下了“弗美尔”。但他却没有以一个儿子“看向一位母亲”(Vers une mère)的目光去凝视这位画家的作品……当然,这是精神分析家的文字游戏!

事实上,马塞尔·普鲁斯特没能看到这位艺术家的所有画作,在他的年代,大量的维米尔画作被私人收藏,有的还被错误地归入其他人名下。1921年的画展中也只展出了三幅维米尔的画作(《倒牛奶的女仆》《戴珍珠耳环的少女》和《德尔夫特小景》),其周围还展出着弗兰茨·哈尔斯(Franz Hals)、雷斯达尔(Jacob van Ruisdael)、彼得·德·霍赫(Pieter de Hoogh)的作品,以及伦勃朗的六十多幅素描和油画。普鲁斯特是知道这些作品的。他在荷兰看到的画作中就包含这些作品。他也对保存在德国和奥地利的画作有所了解。1919年他在给好友、美国外交官瓦尔特·贝瑞的信中开玩笑说,想以战后修复的名义促成维米尔在德累斯顿的画作(《老鸨》和《窗前读信的少女》)以及在维也纳的画作(肯定是《绘画艺术)去法国!最后,他写信给让·路易斯·沃杜瓦耶,后者是一位艺术评论家,曾陪着他参观了网球场博物馆的画展(在参观中,背鲁特还像贝戈特一样感到身体不适)。普鲁斯特在信中说到,自己得到了一本比利时书籍,里面收录了很多复制的维米尔的画。

来源:文学报

编辑/韩世容