在中华民族最危险的时刻,在昆明简陋的茅草校舍里,一群衣衫褴褛的知识分子创造了人类教育史上惊人的奇迹。西南联大——这所存续8年的临时大学,不仅是一所战时学校,更是一座在困厄战火中崛起的学术殿堂,曾成为无数人心中的精神圣地。就是这所特殊学府,孕育出2位诺贝尔奖得主、8位“两弹一星”功勋奖章获得者、5位国家最高科技奖获得者、170多位两院院士,以及难以计数的人文与科学大师。如今,“西南联大名师课”丛书的问世,为我们打开了一扇通往这座“学术殿堂”的大门,让那些在硝烟中依然闪耀的思想光芒,得以穿越时空,照亮当下。

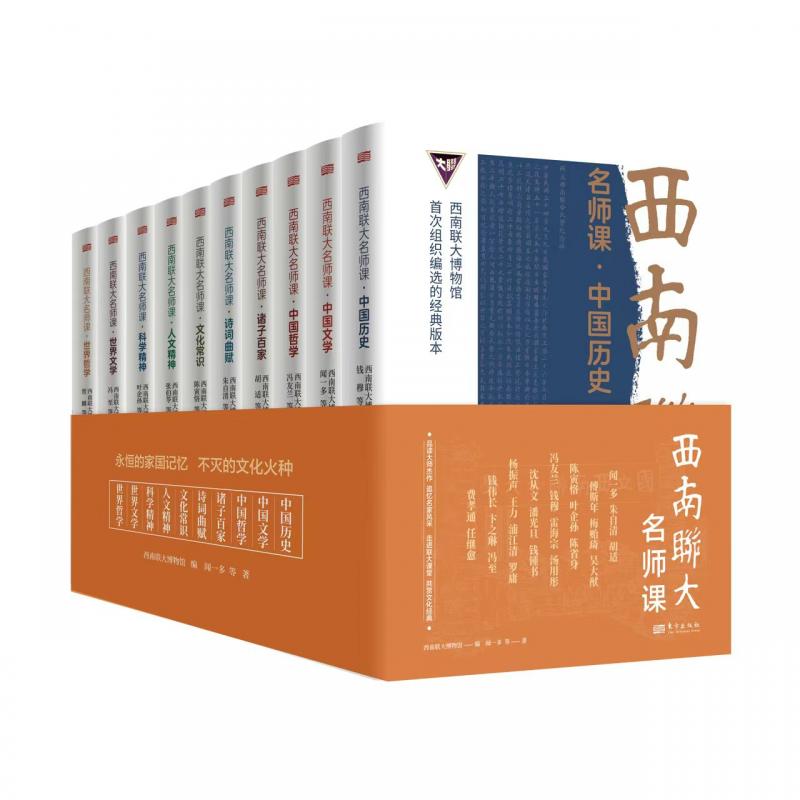

丛书共选取名师52位,共10册,300多篇文章,涵盖中国历史、中国文学、中国哲学、诸子百家、诗词曲赋、文化常识、人文精神、科学精神、世界文学、世界哲学10个专题,堪称一座博大精深的人文思想宝库,既涵盖中华文明的精髓,又包括世界学术的精华。

翻开这套丛书,扑面而来的是战火纷飞年代里知识分子的坚守与担当。1937年,平津沦陷,清华、北大、南开三校南迁,先迁长沙,再迁昆明,在昆明组建国立西南联合大学。教授们携家带口,跋涉千里;学生们徒步穿越湘黔滇三省,行程3000余里。在西南联大,学术研究与教学活动从未因战争而中断。师生们在简陋的茅草屋中,以大地为纸,以树枝为笔,探讨学术问题,交流思想心得。他们开设了涵盖文、史、哲、理、工、法、商等多学科的课程,培养出了一批又一批优秀的人才。这是一个民族在存亡之际对文明火种的执着守护。丛书精选的一位位名师,正是这种精神的杰出代表,他们在不同阶段的讲义、讲稿、著作或文章,不仅承载着学术精华,更镌刻着一代知识分子的风骨与情怀。

从编纂体例看,丛书匠心独运地构建了一座多维度的学术殿堂。特别值得一提的是,丛书并未机械照搬名师的原始讲义,还有的来自广播演说和经典著作,以“课”的形式编排众位名师不同时期的名作名篇,集中反映了对同一主题不同名师不同年代的研究成果,既保留了讲授的生动性,又通过现代编校技术提升了读者的阅读体验,生动展现了一位位大家的学术或思想观点,让不同学科、不同大家的思想在纸页间对话,几乎重现了联大当年那种学科交叉、思想碰撞的学术氛围。

让人感动的是,编者在选文时尽量精选那些具有通识性、思辨性、可读性、易读性和时代价值的文章,让读者能够轻松地进入名师的学术世界。同时,编者还对入选文章进行了仔细编校,纠正了个别讹误,并对原文进行了统一体例的处理,以确保丛书内容的可读性、准确性和连续性。这种对读者的尊重和关怀,让这套丛书不仅具有学术价值,更具有普及价值。此外,思想深度是这套丛书最耀眼的特质。名师的思想不仅在当时具有启蒙意义,而且至今仍闪烁着智慧的光芒。尤其珍贵的是,丛书收录了不少稀见文献,有的文章或讲稿在一般选本中难得一见。

丛书是一套展现西南联大名师卓绝风采和学术魅力的通识读物,捧读之时似乎让人感受到闻一多激情澎湃到“手之舞之足之蹈之”,国学大师刘文典讲授诗歌浅吟低唱、每到激越处则慷慨以歌等一个个生动的教学场景,让你我仿佛置身当年的联大课堂。难得的是,丛书不仅收录已成名的大家之作,也包含了当时青年教师如任继愈、穆旦等人的文章,展现了学术薪火相传的生动图景。兴奋的是,其中的张伯苓、朱自清、闻一多、沈从文、杨振声、顾毓琇、陈省身、钱伟长、任继愈等大家,我曾以自己的方式直接或间接地走近过他们。感谢丛书的出版者,让我们得以跨越时空,聆听那些大师的教诲,在阅读中汲取文化的力量,深切感受西南联大“通识为本,专识为末”的教育理念。

这套丛书的出版,不仅是对学术遗产的整理,更是对文化精神的唤醒。我们跟随这些文字回到那个“笳吹弦诵在春城”的岁月,或许能够重新发现教育的本质、学术的尊严以及知识分子的使命。“西南联大名师课”丛书最终告诉我们:真正的思想不会因时间而褪色,反而会在历史的检验中愈发璀璨。这座“纸上的学术殿堂”,既是对过去的致敬,也是对未来的期许——愿那在战火中依然高扬的人文旗帜,永远飘扬在每个珍视精神价值的中国人心中。

文/余玮

编辑/汪浩舟