夏日炎炎,最宜观展。上周,北京嘉德艺术中心“宝甓斋藏来楚生先生作品展&王世襄先生主题纪念展”双展合办,虽然展期只有12天,展厅也不大,观众却不少,且好评如潮,以至于7日展览结束后,仍能在很多网络平台看到各种观展记,透露着没有错过好展的欣喜。

师生合作的明式画案

那张著名的明式大画案

展览设在嘉德艺术中心B1层。左边是来楚生,右边是王世襄。两展分头进入,走到最后又贯通在一起,似乎显示着两位先生虽然经历不同,但对传统艺术追求的互通。

“世好妍华 我耽拙朴”,是王世襄主题展的展名,取得真是好。这八个字来自于那张著名的师生共制的明式画案上的题字,那也是王世襄实现自己家具理想的第一件画案。面板重六七百斤,足端不留榫,板上凿卯,上下扣接,面板可正背两面轮换翻转使用。

当年王世襄和弟子田家青分头设计这张画案,两人碰面后展开设计图,发现几乎相同,唯一不同的是板和腿交接的牙子,田家青的设计为圆,王世襄的设计是方,因为他想在案侧题写案铭。田家青在一个访谈中曾说:当时不知道王老有题铭的想法,如果知道,也许会和他出同样的设计。王先生题写的铭文是:“大木为案,损益明斲。椎凿运斤,乃陈吾屋。庞然浑然,鲸背象足。世好妍华,我耽拙朴。郭君永尧,赠我巨材,与家青商略兼旬,始作斯器。绳墨操斧者陈萃禄,剞劂铭文者傅君稼生也。”其中的“世好妍华,我耽拙朴”八个字,卓然显示着老一辈学人的治学风范和为人追求。

明式小书箱

业界美谈师生情

田家青是王世襄的唯一弟子,二人的师生情早已是业界美谈。他们分别开创了明式家具和清代家具学科,各自的专著都获得国家图书奖,手稿均入藏国家图书馆。他们情同父子,在处世治学上,学生颇像其师。田家青多年来一直孜孜不倦地梳理着老师在家具、古琴、漆器、铜炉、书画、文献典籍、竹木雕刻、杂项诸艺等八大项的鉴藏理念。他时常提及,王先生仍有很多心心念念却未完成的课题。

王世襄特别关注“莳绘”和“铁鋄(jiǎn)金”两项传统工艺,生前倾注了大量心血研究中国漆器的历史与工艺。他曾特别提到,因受条件限制,未能完成对日本室町后期漆器的研究,这类漆器以中国黑漆描金工艺为基础,在日本有诸多技术发展,他因缺乏足够实物资料而深感遗憾。王世襄认为铁鋄金、铁鋄银工艺具有极高的工艺史研究价值,可惜这种技艺在当年已失传。他曾多次鼓励弟子田家青从事这方面的研究,后来,田家青承接了这一研究,通过收藏实物,发现先生的观点极为精辟。展览中有来自不同地区的藏品,展现了铁鋄金、铁鋄银工艺在不同地域的运用,既体现了收藏者对王世襄研究方向的传承,也像是给王先生交上的一份“作业”。

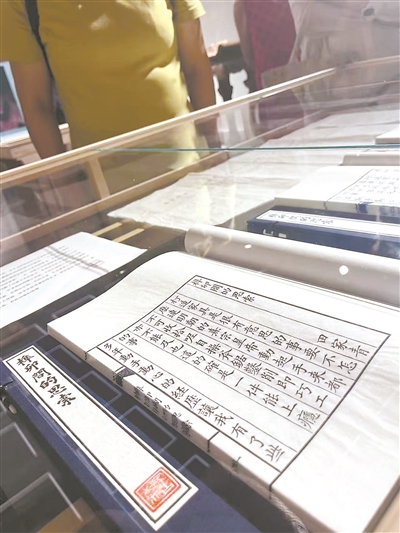

展厅中有不少珍贵展品。比如一个展柜中陈列着22册《十百斋书画录》,那是王世襄先生28岁读硕士研究生时为了研究中国画一笔一划抄写的。为了此次展览,田家青特意将其拿出,并亲自设计制作了枫木材质的展柜。

另一个展柜中,是田家青的新著《榫卯间的思索》。采用枣木雕版印刷,用中国古法宣纸印制。据说这种纸比字典纸还要薄,且富有韧性。这套书仅印制100本,每册都配有书盒。书盒为“十”字造型,外观似一“田”字,呼应着著作者的姓氏。

观展当天,田家青先生也在现场,身穿一身靛蓝色麻布衣裤,与展厅氛围极其和谐。大多时候他就坐在角落,或与友人谈话,或静静地注视着观众,见到有人围着某件展品讨论,他会走过来轻轻解释上几句,看到听者恍然大悟了,他就转身离开。

王世襄母亲金章的画

展品背后的故事更吸引人

看展,其展品背后的故事自然也吸引人。一对明朝书箱,背后就是一段有趣故事。据说2007年,收藏家黄定中到北京拜访王世襄,在其住处看到一对形制规整的铁力木小书箱,王先生将其上下叠摞着使用。黄定中见到后爱不释手,王世襄笑着说,自己的大部分收藏已经捐给了上海博物馆,只剩几件随身,你就别惦念了。但黄定中始终念念不忘,直到2013年,嘉德举办“锦灰集珍——王世襄先生藏工艺品”专场,这对书箱也现身于会场,黄定中毫不犹豫地举牌竞得,终尝多年夙愿。嘉德的展品介绍将这对小柜描述得精当:造型方正,以坚致的铁力为材,内髹朱漆,漆色沉润,尤为引人注目的,是其上所饰铜活,做工讲究,极具明式家具风格特征。

展览中画不多,其中一幅意义非凡。画中有太湖石、树、花、鱼、草,色泽饱满,情趣盎然,那是王世襄的母亲金章与友人合作完成。金章字陶陶,亦称陶陶女史,善画花卉、翎毛、鱼藻等题材,其绘画作品清秀灵动,设色明丽高洁,画法工整,兼施西洋光影之法,形神具备,天趣盎然。

说起来,王世襄的娘家四个舅舅也都享有盛名,和金章一样艺术造诣颇深。大舅金城(号北楼),为20世纪初北方画坛领袖,精于绘画,善诗词,尤擅山水,间作花鸟,1920年曾与陈师曾、周肇祥、徐燕荪等人筹建中国画学研究会;二舅金绍堂(号东溪),是竹刻家,刻竹精细有法,擅刻阳文山水、花鸟;三舅金绍基(号南金),曾任北平美术学院副院长、北平博物学协会会长等职,曾执教南洋公学和北京大学,1902年与兄长们一同赴英国留学;四舅金绍坊(号西厓),是竹刻史上继往开来的大家,吴昌硕曾称赞他“精画刻业,孜孜无时或释,神奇工巧,四者兼备,实超于希篁(张希黄)、蛟门(韩潮)之上。”王世襄和四舅西厓在竹刻方面有过深入的交流,二人合作完成的《刻竹小言》一书,被学界视为竹刻艺术研究领域的权威著作。

竹刻展品

不光是看物件 更是看背后的人

王世襄90岁时写过一副对联,上联是“胡笳思蔡琰”,下联是“航苇渡达摩”。上联提及三国时期才女蔡文姬(善琴棋书画),下联提及少林拳鼻祖达摩祖师,字体端严潇洒,从中可见王先生的文武兼备。

在展览现场,遇到了好几位朋友,其中的王骥先生极喜爱王世襄先生,展览期间,他几乎每天到展厅,做义务讲解员。他对这副对联感慨尤深,他说王先生从小喜欢锻炼身体,热爱实战性的中国式摔跤,还喜欢架鹰以增强臂力。王先生有句名言:“一个人如果连玩都玩不好,还可能把工作干好吗?”玩鹰需要很好的体力,尤其是臂力,否则很难架起鹰。王世襄从小就“玩出”了一副好身板,进入暮年后,仍童心未泯,还时常架架大老鹰。王骥说自己从小也遵循王先生的教诲,“研物励志”,刻苦学习,课余时间,撒了欢儿地玩(锻炼),游泳打拳都不间断,不仅专业有所成就,也落下了一副好身板。

王世襄在玩物中见风骨,一向为人称道,而这个展也像一把钥匙,让人得以窥见器物原来可以如此精致和值得玩味。

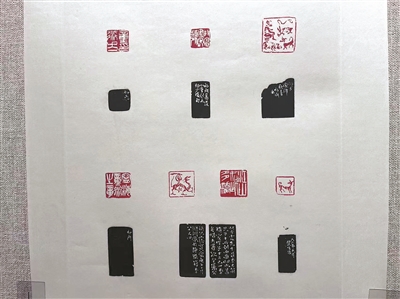

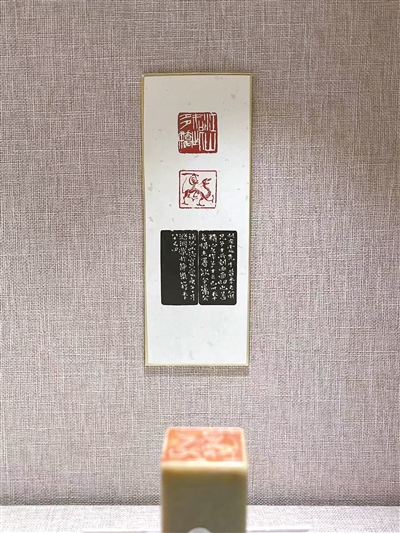

比邻的“宝甓斋藏来楚生先生作品展”,看的是金石书画。来楚生是浙江人,“诗书画印”四绝全才,江湖人称“艺术界的多边形战士”。今年正值先生逝世五十周年,中国嘉德隆重推出了他的作品展,策展人是童衍方。展品是童先生从藏品中精心臻选出来的,包括来楚生先生的80方篆刻精品及书画佳作。

童衍方是西泠印社副社长,拜来楚生为师,也是知名篆刻家,他在展览开幕式上告诉大家,自己这次筹备展览的目的,一个是纪念,一个是推动,一个是传承。

来楚生作品

童衍方对来楚生极为尊敬,言必称来先生,他曾在讲座中分享过多件自己收藏的来先生的篆刻作品,并讲述藏品背后的故事:在刻绘佛像的印中,可见其用刀爽利,但也能表达佛像衣纹的柔软质感。在多人造型中,来先生能轻而易举地把不同质感区分出来;而在刻绘老虎的印中,也表现了虎爪的柔软感,简单几刀,就刻出了老虎胸口的鬃毛质感。1973年,童衍方得到一方质地很好的石头,上方有点裂痕,没有磨平,他觉得样子非常好,就带去给来先生看。来先生看完后就在上面刻了童衍方全家的生肖,有蛇、兔子、猴、猪、狗。从汉代的青龙、白虎、朱雀、玄武一直到生肖合刻一印,童衍方说,这是来先生的大创举。

展览中的“肖形印”(把动物、人物刻成小图案)也最吸引观众,因为其形神兼备,或庄或谐,构思极巧,真是独步之作。

《榫卯间的思索》

来楚生与童衍方师徒二人在艺术道路上的传承与坚守,让今人通过展览深深地领略到了。

展览虽然结束了,但大家对两位先生的讨论还在继续。王世襄和田家青,来楚生和童衍方,两对师生之间的情谊,还有他们对传统艺术的钻研和坚守,都让人由衷感佩。看这样的展,不光是看物件,更是看背后的人,看他们怎么把日子过成了艺术,又把艺术融进了日子里。

文/北京青年报记者 王勉

编辑/刘忠禹