近期,《李一氓文存》(四卷五册)出版,这是中华书局在李一氓家属的倡议和支持下编纂完成的。该书以李一氓先生已刊著作为基础,广泛搜罗整理作者生前未编订结集的著述,编校高度认真,较为全面地反映了李一氓先生参加革命与建设、读书治学和推动发展古籍整理事业的一生。

就此,本报记者采访了原国务院古籍整理出版规划小组办公室工作人员李克先生。作为曾在李一氓身边工作4年之久的文字秘书,事过多年,李克回顾起跟随氓公工作的日子,仍不禁感叹:“他是用身教影响了我一生价值选项的人生导师。”

李一氓在书房

第一次见氓公 就喜欢这位须发皆白的慈祥老人

李克1985年毕业于北京大学中文系,学的是文秘专业,“因为那时候社会上秘书职位特别缺人,所以学校设立了这个专业。我们班40人,毕业后有一半从事了秘书专业的工作。”李克毕业后分配到国务院古籍整理出版规划小组的办公室,简称为“古籍办”,当时设立于中华书局。

国家的古籍整理出版规划小组最初成立于1958年,由齐燕铭任组长,指定中华书局为小组的办事机构。1981年12月,根据陈云同志提议,国务院古籍整理出版规划小组重新组建,由李一氓先生担任第二任组长。此后,在李一氓主持领导工作的9年间,他以中华书局为核心基地,依仗着全国各地的古籍出版社为主力军,使我国的古籍整理工作取得了异常丰硕的成果。

李克到任时,古籍办只有4个人,主任是毕业于北京大学古文献专业的沈锡麟先生。当时,依照小组既定的工作任务,办公室成员需要每20天编辑出版一期《古籍整理出版情况简报》;同时,要将每期3000份的《简报》及时邮寄给全国参与古籍整理的机构与专业学者。小组的其他工作,就是服务于组长李一氓推进规划工作的日常安排。

李一氓是我国老一辈革命家,1925年加入中国共产党,曾任国民革命军总政治部宣传部科长、秘书长,南昌起义参谋团长。长征后历任中共陕甘省委、陕甘宁省委、陕西省委宣传部部长。抗日战争期间,任新四军秘书长、中共中央东南分局秘书长。抗战胜利后,任中共中央华东局常务委员兼宣传部长、苏皖边区政府主席、大连大学校长等职。新中国成立后,任世界和平理事会常务理事、书记,驻缅甸大使,国务院外事办公室副主任等职。改革开放后,先后任中联部常务副部长、中纪委副书记、中顾委常委、国务院古籍整理出版规划小组组长、中国国际交流协会会长等职。

到古籍办半年左右,有一天,沈锡麟主任找李克谈话,打算让他到李一氓身边承担部分的文字工作。主任说,“李老年龄大了,需要一位文字秘书辅助他做些工作”。

李克回忆:“当时李一氓先生白内障比较严重,看东西、写东西都比较吃力,所以需要一个古籍方面的文字助手,恰巧我是文秘专业,所以主任就把我派去了。”

李克应该是沈锡麟主任安排、由氓公敲定的最终人选。李克回忆,第一次见氓公,氓公简要问了情况,随后向主任表示了认同。李克也很喜欢这位须发皆白的慈祥老人,他笑着说:“氓公的体型偏胖,主要是从少年时代起,他就不喜欢运动,上了年纪就更不愿意活动了。”另一个原因,“李一氓先生也是著名的美食家,《烹饪》杂志常来约稿。宴会上,如果赶上氓公胃口好,桌上每道美食他必定要品尝一下。”

李一氓捐赠给故宫的古墨

一个圆融的、高能智者的形象

从此以后,作为文字秘书的李克每天上午骑车去李一氓家里报到。李一氓平常办公就在自家客厅,于是客厅就成为了李克的工作场所。李克记得,氓公家客厅南北通透,中间是一个低矮的方形茶几,四周是沙发,老人坐在面向北的沙发里。一面墙上挂着毛主席送的《赠汪伦》书法,其他地方高高低低码放的全是书。不过老人收藏的线装书,则专门存放在院子东北角的一间小书房里。

“我每次进客厅,老人基本上已经坐在桌旁等我了。阳光从南窗打进来,老人叼着烟斗,半眯着眼睛,这个形象对我一生影响至深。那就是一个圆融的、高能智者的形象。”李克说,“老人的烟灰碟是个欧洲的古董,特别漂亮,有时他会把烟斗放在银质的烟碟里,那只烟斗也雕刻得极其精美。因为白内障的关系,老人看东西得举着放大镜贴近看,所以放大镜也常在他手边。”

一老一少每天上午10:00~11:30工作。李一氓都是事先打好腹稿,说出来的语言几乎不用修改。李克负责笔录,有信件、报刊文章、回忆录等不同内容。李克习惯用中华书局8开大小、500字的方格稿纸来做记录,因为格子够大,边缘宽阔,书写起来顾虑较少,待李一氓修改时,上下左右还都有书写空间。李克下午回到书局,再对上午记录的内容进行整理和誊抄。“我们不做录音,氓公好像不希望留下录音,所以一直是笔录。第二天上班时,我会先把誊好的稿件念给氓公听。”

李一氓说话是很重的四川口音,李克最初并不习惯,经过三个月左右才逐渐适应。4年时间里,虽然有事会打断工作,但完成回忆录的目标,一直是他们工作的主旋律。李一氓在回忆录的序言中写道:“后来精力不济,还要搜求材料,就请李克同志协助,我口授,他笔录。大概1986年补完了大革命一章,也补完了瑞金这一章。……1990年写了第五章长征,但是《从金沙江到大渡河》一段,是早在1936年写的,后来收进《中国工农红军第一方面军长征记》。”

李克说,由此可以了解,氓公的回忆录有相当一部分内容是不同时期氓公亲自撰写的文章和留存的珍贵史料,但是,有哪些部分需要补充,初期我是没有概念的,只是跟着氓公的思路和节奏去工作。由氓公挑选在没有连接的部分加以补充,使重要的时间线可以接续起来。“有时氓公也会安排我去科学院图书馆或北京图书馆查借资料,偶尔会去国家第一档案馆。氓公对于史实的要求异常严格,以《皖南事变》一章为例,氓公就请胡立教等三位了解情况的同志做了核实。在全稿完成后,氓公又让几位专业人士做了后续的编辑和审校工作。”

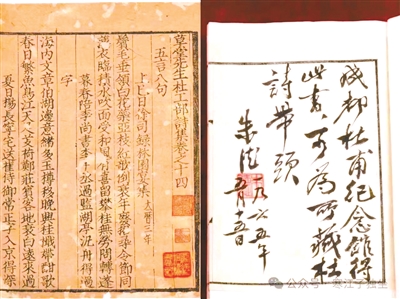

为杜甫草堂所购《草堂先生杜工部诗集》和朱德题词

跟随他不但重学了一遍党史,也学了做人

在李克的印象中,李一氓的记忆力非常好,而且回忆一生做的事情,无论外人认为对错,他都会客观陈述,回忆录中对很多人的评说,也无溢美之词,不管对谁,都是不攀缘、不贬抑,平实而客观地记录。

“老人对工作人员非常好,评价一个人最重的一句话只有‘这不是干事的人’。他认为不是干事的人,以后就不用再找他了。氓公从来没骂过人,说话也从没有尖戾的词语。和我们谈起过往从来都是轻描淡写,没有把所经历的波澜,说得惨烈或血腥。”李克感慨:“为氓公做口述的记录和整理,不但跟随他重新学了一遍中共党史,更重要的是也学了做人。”

李一氓1981年12月接手全国古籍整理工作,当时他组织近百位顶级学者,定下了一个9年规划,要完成3000个古籍整理项目。数年后复盘时,已在不知不觉中完成了3500个项目。这期间,李一氓只在初期召开过一次重要的全体大会,其余时间多是一对一工作。李克回忆:“氓公的工作习惯就是不开大会,但他做事的精准程度和要求的到位程度都特别高。当然,如果我们真犯了错,他也不会揪着不放。”

李克记得有次在上海,氓公要发表一个“古本戏曲丛刊”的出版消息。“因为氓公的四川口音,他说‘古本戏曲丛刊’,我听的是‘古本戏剧丛刊’,结果在《解放军日报》上刊发时用的就是‘戏剧’两个字。作为编辑或秘书,这是明显而严重的错误。”待其他学者发现时,李克惊出一身冷汗,不想李一氓知道后,只说了句:记着让他们改就行了。如此云淡风轻,超出想象,反倒让亲历者刻骨铭心。

除了回忆录以外,李一氓的来往信件、写给报刊的文章以及书的序言,也是李克工作的内容。“氓公口述我笔录的一篇重要序言,就是著名的《走向世界丛书序跋集·序》。那套书原典的总序由钱钟书先生撰写,而序跋集单独出版的序,钟叔河先生则恭请李一氓先生来写。”这篇序言,比较完整地体现了李一氓对于传统文化的转化以及古籍整理工作的理念与原则。

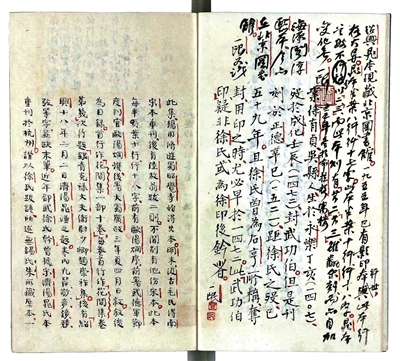

李一氓古籍题跋手稿

收藏的图书标签、吊签等都亲笔撰写

关于李一氓先生的藏书,大约有4600册书籍,其中3500册是线装书。李克说,实际上李一氓先生的收藏从战争年代就开始了,尤其是在抗日战争后期和解放战争初期,他尽可能将散失零落在各处的文化精华收集保存下来。“我听氓公说过,1945年在苏北时,他看到不少部队用字画屏幅铺在地上睡觉,他就告诉身边的人说,不能这么糟蹋东西。在部队转移后他让警卫员将字画一幅幅卷起来收好,也告诉其他指挥员有字画收起来送给他,他也就以此为起点开始了收藏与捐赠的生涯。”

李克还听李一氓和家人说起,1947年从苏北撤退到烟台再远征大连时,沿途敌人重重封锁,过海时乘一艘小船,浪涛在前,李一氓却只带上了那几箱古旧字画。解放战争时期他转战到山东,曾把东西藏在一位老乡家里,之后辗转多地,才将所藏带回北京。新中国成立后,李一氓将这批在炮火中保存下来的字画,无偿送还给了苏北代表团。

上世纪50年代初期到北京后,李一氓的收藏热情丝毫不减。他常和郭沫若、阿英、郑振铎等人逛琉璃厂。李克说,当时琉璃厂的店主们都很佩服他们,因为凡是他们看中的便能豁出一切地购买。时间一长,李一氓与一些书店的店主、店员建立起了良好的关系,对方也知道他要什么,中国书店的工作人员常背着个小蓝布包袱到家里来送货,客户看上了就留下,看不上店员就会用小蓝包袱再背回去。

李一氓孙女整理的回忆文章中也提到:“爷爷每月发了工资,拿出150元交到书店,碰到合适的东西,书店便代为买下,每年8月和年底结两次账,多退少补。”文中还谈到,郑振铎是李一氓十分敬重的人,李一氓原本侧重收藏字画,后来受郑振铎的影响,也购买起小说、剧本、木刻画等典籍。两人还曾在琉璃厂争书,李一氓曾说:“因为郑振铎长期在琉璃厂活动,面子大,我总争不过他。”

李克笑言,曾听李一氓夫人抱怨:“如果没有我养家,他收藏什么呀,他的钱都拿去买东西了。”

李一氓以收藏宋本《花间集》而著称。据孙女文中所述,《花间集》是我国最早的一部词总集,自宋至清刻本丰富,李一氓所藏的《花间集》有二十种,其中宋、明、清、民国版本十七种,均为学术界公认的善本,加上他手抄的上世纪50年代影印的一部宋刻本及一部据明本所校的香港排印本,共二十种。目前尚未发现海内外图书馆或收藏家收藏如此多的《花间集》。李一氓不仅搜求各种版本,政务之余还在比较不同版本的基础上做了全书的校勘,出版了《花间集校》,他希望自己的校本能够做到“让随便念念的人不会撞上一个错字,亦给治文学史者有可信赖的依据,更没有其他的侈愿”。李一氓所校《花间集校》也被词学界推为权威精校本。

李克回忆,李一氓所藏图书都保存得十分完好,书籍的标签、吊签等他都亲笔撰写,有一些还配置了专门的函套。他回忆:“氓公还有几件特别得意的藏品,就是他书房里的文房四宝,都是晋代的精品。他说那个时代瓷尚未完全形成,处于陶向瓷的过渡阶段,所以非常有古韵。”李一氓在回忆录里也写到了文房四宝的收藏。

收藏文物,特点是随买随捐

李一氓收藏文物,特点是随买随捐。李克介绍,新中国成立初期,氓公买到一幅元朝陆行直的《碧梧苍石图》,知道此人画作流传下来只有这一幅,他当即就捐给了故宫博物院。

李一氓曾在欧洲工作,所以他有一类专藏与众不同,那就是马列著作及手迹以及毛泽东的早期著作版本的收藏。李克说,氓公孙女李燕女士有过统计:氓公收藏有上世纪三四十年代各地出版的毛泽东著作数十种,包括各种单行本及不同的版本,后来悉数捐赠给了上海图书馆。他还利用在国外工作的机会,有意识地收藏马列著作及手迹。50年代在担任世界和平理事会书记处书记时,长住维也纳,他事先设定目标,在旧书店里寻找《资本论》《共产党宣言》等经典著作的早期珍稀版本,一旦发现便毫不犹疑,自掏腰包,买下来后无偿捐给国家。国家图书馆现藏最早的《共产党宣言》英文版和德文版都是李一氓捐赠的。他捐献的《资本论》第一卷1867年德文初版更是罕见的珍品。他还收集了七件马克思和列宁的手迹,其中有一件列宁1907年的法文信是首次发现。按照他的一贯做法,回国后也全部捐给了国家图书馆。

李一氓是四川彭州人,对于家乡文化事业的建设他也投入了极大的热情和心血,“李燕女士曾说,氓公自称是四川的‘采购员’。在成都杜甫草堂初建时,他便自告奋勇地表示愿意帮助草堂搜集文物资料。”后来,李一氓不负诺言,收到若干种杜诗的英法文译本,还千方百计托日本朋友找到不少日文本的杜诗集。最终,李一氓捐给杜甫草堂的杜诗本子约三十种,外文本四十来种,代购的约三十五六种,其中多数为孤本、善本。杜甫草堂的镇馆之宝——国家一级古籍、海内孤本的宋本《草堂先生杜工部诗集》也是1964年夏李一氓在北京中国书店发现后购得的。

李一氓先生1990年去世,享年87岁,生前已对所藏做了妥善安排。李克介绍:“一部分收藏捐给了国家档案馆、国家图书馆,一部分捐给故宫,还有一部分捐给家乡,藏品进入四川省博物馆、四川省图书馆及杜甫草堂。”捐赠的来往信函,均是由李一氓口述、李克来笔录的。故宫曾就李一氓的捐赠出版了《故宫李一氓藏石涛画集》,国家图书馆也据李一氓所捐出版有线装的《花间集影印版》。

所做的古籍没有人看,是专业工作者的失职

1986年8月,李克曾陪李一氓到上海,住在上海湖南路的湖南别墅,在那里开过一些具有纪念意义的会议,其中有一个较为重要的会议就是关于潘汉年的电视剧应该如何组织编写。“氓公有一个想法,他说国民革命时的孙中山、宋庆龄夫妇,既有革命也有爱情。护国军的蔡锷、小凤仙也是既有革命也有爱情。我们革命事业的领导人潘汉年和夫人董慧也同样如此,我们要展示出他们的传奇故事。为此,他召开了各个部门的座谈会,希望将潘汉年的革命与爱情表现出来。”

在上海金山修养时,宣传部长王元化也来陪同。王元化19岁时就带领上海进步学生慰问团来到皖南新四军军部。那时候氓公是新四军的总秘书长。当年王元化申请留在军队里,但组织让他还是回上海做进步学生的工作。因为这些渊源,李一氓一到上海,王元化先生便来陪同。他们一起回忆共同的朋友和经历的事件,在一起累计有十几天之多。李克回忆:“王元化先生总是滔滔不绝,氓公则总是微笑着倾听。”

如今,李克从事古籍出版事业,主要做传统文化核心经典的传承。“当年跟着氓公工作的时候,他认为如果当代出版人所做的古籍没有人看,或者从业者只为赚钱,没有做好现代转化工作,那等于是专业工作者的失职。他曾叮嘱各个古籍社的领导,一定要做好现代的诠释工作,不能只做古籍出版的搬运工。”李克坚守着氓公的出版理念,坚持古籍要做整理,要让人能看懂,“这是从业者的职责。”

李克说:“比如我们花五年时间做了全文化视听版《百衲本二十四史》,书、视频、音频一体化,请了13位国内的专业学者来做讲解,目前在喜马拉雅上已经有200万的收听。”李克坚持所做宣纸书都要用手工宣纸,因为他一直强调诚敬阅读和精深阅读。“当今时代信息来得太容易,很少经过人的耐心选择,更谈不上深层思考。我觉得宣纸书能够让人身心澄静,读者拿到这样的书,多半会更好地读下去、读进去。”说到此,李克悠然神往,“我刚参加工作就在氓公身边,他对我的影响始终有一脉书香,我仅希望可以将之延续得更为久远一些。”

文/北京青年报记者 王勉

编辑/王静