当代世界影坛有些电影导演被认为是安德烈·塔可夫斯基的弟子。他们或是登堂入室,或是自学成才。比如索科洛夫,比如视听语言有几分老塔模样的毕赣。但笔者认为,土耳其导演锡兰在《远方》中的一场戏才算得上是“神来之笔”:主人公,一个当代土耳其摄影师、迷影人,他乡下的侄子(一个“粗人”)来到伊斯坦布尔投奔他,当侄子在场的时候他会打开影碟机,看塔可夫斯基的《潜行者》,当侄子实在看不下去离开时,他就换成A片自娱。

在观影的某个场景中,两个男人注视着《潜行者》中那个著名的长镜头:潜行者带着作家和科学家乘坐简陋的轨道交通进入“区”,这两位观众在很长时间里就只能在昏黄的影像中听着铁轨哐当哐当的声音,看着三个中年男子谢顶的后脑勺。我们看到这叔侄二人其实都百无聊赖,只是城里的、自命为艺术家的叔叔没有明显流露出来,直到侄子打着哈欠走开。

锡兰的悲观与老塔的乐观

之所以称锡兰这个桥段为神来之笔,不是因为它的讽刺效果,而是因为它道破了某种真相:我们内心都有对崇高之物的向往,但是现实中又总是难以拒绝肉身的真实。肉身总是要“向下”,这应当被看作锡兰的坦诚,但也是从这里开始,我们能找到他的电影里最为重要的东西。或许齐泽克说的是对的,塔可夫斯基的电影总是让主人公匍匐在泥泞中,而且脸总是贴着大地,这与俄罗斯信仰中关于“道成肉身”的理念密切相关,这意味着物质的精神化,换言之,即人与神结合,走向“神人类”的可能性。正是在“大地”(家园)中,蕴藏着成圣之道,甚至飞向太空也是为了最终有更好的理由返回地面。

锡兰电影中的人物也总是投身大地,甚至走向地下(比如《野梨树》)。但是与塔可夫斯基追求“活生生的生命”还不一样,锡兰大部分时间是相当悲观的(而老塔实际上是乐观的,但他的乐观性并不容易被认识到)。历史上,波斯帝国和俄罗斯文化共享了一个君士坦丁堡(伊斯坦布尔)。这种文化基因的亲近性很容易被忽略。土耳其作家帕慕克下笔就很有些陀思妥耶夫斯基的影子,锡兰更是说自己有一个“俄罗斯的心灵”(指俄罗斯文学的影响),他也爱陀思妥耶夫斯基,并坦承,他19岁那年读了《罪与罚》之后,“一切都不一样了”。

不过,他的作品更有几分接近契诃夫的调性。契诃夫毕生都在与“庸俗”作战,要把自己身上的“奴性”一点一点挤出来。契诃夫笔下有很多主人公是知识人,他们青春的精神探求和抱负最后被周围的沉闷和庸常所吞噬,或走向虚无,或发出绝望的呼告,或成为那个庸常。契诃夫的主人公的特点之一是,在启蒙话语激昂的语境下,他们总是与之保持着一定距离,但也称不上是反启蒙者;他们也不会接受,甚至反对根基(土壤)主义者;但他们自己也没有别的什么解决方案,从而常常遁入犬儒主义或虚无主义。

“无处安身”的知识人

锡兰电影中的知识人有类似的“无处安身”的问题。知识人去乡村,发现自己在这广阔天地中非驴非马,全无用处,但在影片《枯草》(2023)中,事情发生了些微的变化。

这部电影入围了去年的戛纳主竞赛单元,并赢得了最佳女演员奖。这部长达3小时10分钟的电影剧情并不复杂,然而就像耐读的文学作品那样,是很有“密度”且耐人寻味的。以往有人对锡兰电影“沉闷”的指控多少有些不合理,这种指控或是以杜琪峰电影的观看习惯去要求了。锡兰电影看似长而压抑,但其中没有什么伪艺术片的故弄玄虚或苍白空洞,没有什么废的镜头,每一镜都很“实”,即有效地为影片的思想服务。对白,在锡兰电影中占据重要位置,导演从不讳言自己电影的“文学性”以及受到的俄苏文学影响。

另外,在观看《枯草》之前对当代土耳其稍加了解也是很重要的,因为很多观众对其还存在陈旧的刻板印象。作为横跨欧亚大陆的一个世俗化伊斯兰国家,现代土耳其虽然存在种种问题,但可以说是一个强国,无论是从经济实力还是战略地位来考虑。但是,在当代泛突厥主义思潮和地缘政治等因素的影响下,近年来土耳其发生了多次军事政变,政治当局日趋保守,这也包括教育政策的保守化,它势必也影响到土耳其国内很多教师的生存空间,导致很多人失业、引发冲突等问题。

影片从主人公萨梅特寒假结束后返校开始。萨梅特是一个安纳托利亚乡镇公立小学的美术教师兼班主任。但他不甘在此,而是一心想去伊斯坦布尔——他显然有各种理由不满:调动不成功;学童顽劣;同事们除了八卦以外只会按照上级指令照章行事;乡下人思想守旧,遵循着昔日的价值观。还有更糟的:一个受他关照、叫做萨芬的女生对他有种朦胧的好感,还写了“情书”给他,但是却落到检查风纪的女教师手里,萨梅特拿回信后,没有还给前来索要的萨芬。女孩因此生怨,向教育部门举报他和另一个教师,也是跟他住同一宿舍的敬南对女同学行为不端。这个打击让萨梅特对这片乡土更加心生怨怼。

不过,这并不是电影《狩猎》那样的故事。在学期中,萨梅特结识了在恐怖袭击中失去右脚的女教师、社会主义者露蕾(土耳其有很强的社会主义运动传统),萨梅特、露蕾、敬南三人之间发展出奇怪的情感关系。暑假到了,萨梅特也与萨芬和解,并从学校如愿离职。

看似并没有什么特别的情节,连一个“反转”都没有,那又是什么支撑起三个多小时的影片,并能成为去年各大榜单的“年度十佳”呢?答案之一或许是,锡兰这部电影写到了知识人的真实精神层面,并提出了真问题——这也是很多“艺术片”导演最短缺的。

与契诃夫小说的异曲同工

契诃夫有一篇出色的小说《带阁楼的房子》(1895),在坊间经常被解读为“淡淡的忧伤”的爱情经典。故事讲的是一个画家在俄国乡间与一对姐妹,丽达和米修斯之间的故事。可能画家与纯真的妹妹米修斯产生了暂时的爱情,但这并不是重点,真正有效的情节却发生在画家和丽达之间,它反映了在一个社会沉疴明显,又充满“无力感”,似乎“无事可做”的环境下知识人的两种截然不同的态度。“生性散漫”的画家显然将捍卫个体的自由放在首位,他的观点和卢梭一样带有在启蒙中反启蒙的色彩,认为启蒙反而加深了底层人民的奴役状态,而教育真正的任务在于寻求真理和生活的意义,致力于永恒的、普遍的目标,而启蒙如果和怨恨结合在一起,那将带来最坏的结果。

而有着社会主义倾向的丽达则相反,她认为知识人最崇高神圣的任务就是尽己所能地为人民服务,关键是要行动。她教农民识字,建图书室、卫生所,并在地方自治会与恶势力斗争。丽达说,哪怕是不完备的卫生室也胜过世上一切风景画。当然,这种功利主义的论调尽管更为吸引人,但在今天看来却是非常值得商榷的。我们也能由此看到,契诃夫在19世纪末就已经比很多当代作家都看得更“远”。契诃夫实际上也没有站在任何一方,“开药方”不是他的做法。不过,丽达有一点是对的,她指出了画家只不过是说点漂亮话为自己的自私冷漠辩解而已。

我们完全可以将契诃夫的这篇小说代入《枯草》。锡兰和契诃夫一样,不提供答案,不“站队”。影片中最重要的一场对话发生在萨梅特和露蕾之间,同样也是画家和社会主义者的对话,思路也如出一辙,甚至萨梅特的质问更具深度。比如,他对“历史的目的”“崇高目标最容易被滥用来达到目的”的认识,对民众易受鼓动的、“盲目的道德”的认识。但是,露蕾反驳他“花言巧语不如给干旱地区一桶水”,并指出不能将公共舞台让渡给卑劣者的重要性。他们的对话还围绕着“自由”展开了精彩的辩论。但露蕾揭露了对方的犬儒本质,并点破了他这些动人的说辞只是为了掩盖自己缺失真正信仰的事实。

知识人的精神危机与复苏

什么是“枯草”?有人认为这隐喻着主人公心灵的枯寂和干涸。但是,锡兰显然在影片结尾做出了解释,枯草是漫山遍野的,是无名的、卑微的、无人在意的,也是到了这里,主人公才第一次感受到自己被忽视、被轻贱的感受与这片大地上的“人民”进行了联结,尽管这种联结是相当微弱的,他也认识到在这中间有一道无法跨越的深渊。

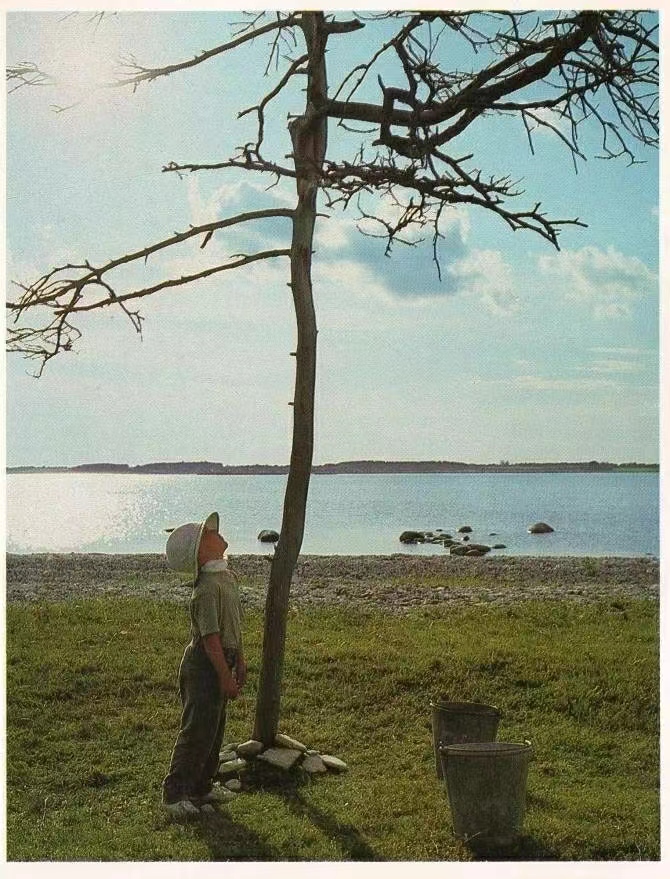

再者,枯草也隐喻了人民生命力的坚韧,即便在这种贫瘠、贫困的苦寒地带,像萨芬这样的女孩子也照样能够活出一个泼辣、鲜活的生命,能够建立与生活的联结。虽然萨梅特相当悲观地说,他们终究会在生命中的某个时间点意识到,原来除了内心的荒漠外一无所有,但是影片的最后一镜通过萨梅特的眼睛我们也看到,在长满枯草的山坡上依然散布着绿色的草甸,一只美丽的鸟儿倏地飞起,飞去(这里又让人想起老塔)。

《枯草》隐含着一个当代知识人的精神危机,并从危机逐渐走向复苏的开始。需要了解的是,这种危机并不是只限于土耳其一地的,而是在20世纪帝国梦幻和乌托邦破灭后,在西方宣布“历史的终结”后,民族国家的知识人普遍会产生的精神危机。具体到锡兰电影里,主人公有着高远的追求,但是这种追求是脱离大地的,他因此无法与任何人建立起有效的情感联结,只能走向悲观主义。这种失去与人的联结导致他自视甚高,并自已意识到与“人民”之间横亘着一条无法跨越的鸿沟。而自视甚高又让他失去自我认知,失去对自己恰当的判断,就会认为自己的智慧远在别人之上,无论是那些“只配回家挖土豆”的乡镇孩子,还是看起来庸庸碌碌的同事。然而事实证明,他既无法触及到孩子们的心灵,也不能够正常理解身边的人。当他对萨芬谎称已经将情书撕掉时,萨芬早已靠直觉判断出他在撒谎。这种本能的直觉却是他无法理解的。

另一大危机是萨梅特本人精神的犬儒化,他坦承自己自私,但也正是这种排斥了“他者”的自私总是让他走向一种“隐微的恶”。比如,利用班主任的权力对萨芬进行惩罚、报复。比如,他本来并不想和露蕾发生亲密关系,正因如此他才将露蕾介绍给敬南,但露蕾和敬南之间产生的“化学效应”唤醒了他内心的嫉妒,这和对“邻人的幸福”的嫉妒之恶是一样的。因此,萨梅特必须占有他者的幸福,所以他靠小计谋和蓝色小药片完成了这种占有,并虚伪地在“无意中”将此事透露给敬南,令对方痛苦不已,这种对他者的施虐是他快感的真正来源。权力欲和控制欲,对于这个自诩为自由者的人而言依然根深蒂固。但是露蕾对于一夜之欢的态度也使他迷惑,并促使他展开了对自己深陷的伦理困境的思考。

我们不难看出,锡兰的主人公已经不再走俄罗斯文学语境的“走向人民”的运动方向,但是作为知识人,他们依然保持着对“大地”的好奇心,《枯草》的主人公作为当代知识人,他预设了一个启蒙失败的结果,并在“自我”中溃退,但他依然观照大地,作为画家,他拍摄的“大地”人物群像是为了创作,也是为了理解“大地”(导演的这些画面不是为了“美”),但同时他也向“大地”发起诘问,这应当是一个好的迹象。

编辑 | 陈凯一