故宫钟粹宫正在举办的“大圣遗音——古琴文化展”,是继2019年后故宫又一次重要的琴展。为此写下这个题目,自己也不禁莞尔。不过,事情总有起因。

重返现场

几年前,有人列出“新四大俗”:听昆曲、学古琴、喝普洱、练瑜伽。经过这几年,好像不大有人提了,但是带有鄙薄意味的调侃依然存在。这种调侃实际上隐含着两种不同方向的声音:一种是对“慕雅”的鄙夷,这带有实用主义和功利主义色彩。在这种意识中,某种“接地气”的主张看似有个理直气壮的声音,实际上它是“拉高就低”的,它对文化的传承和发展没什么好处。

另一种是我们要真正探讨的,它更多来自一种痛心——对经典的、高雅的文化被过度商品化、流俗化、简单化的关切。这往往来自已经多少知悉其中滋味者。他们对尚未入门却热衷于让这些“高雅”场景图像充斥自己社交网络者的行为——诸如各种古装摆拍、“营销”之类,通过讽刺表示不满,但更多的是对消费主义语境下这些高雅文化真正的价值核心被消解,沦为一种装饰的担忧。

“慕雅”并没有什么过错,就连“附庸风雅”也无妨。没有“附庸”,哪来“风雅”?香菱尚且知道“慕雅女苦集慕雅诗”,本身这是一种对精神生活的肯定,意味着在物质生活之上,我们可以有更高的追求。而这种精神追求反过来使我们更加理解现实生活,理解我们自己。但这种理解总是要有一个过程,所以“道”总是比“技”更为重要。至于既有的经典,往往是古人“悟道”的结果——它包括各种文字、声音、图像的呈现。个中意味,今天的人们都需要重新学习,“重返现场”。

鼓琴穿搭

比如,一个听琴(琴,在古文中指的就是古琴)的场景应该是怎样的?我们以宋徽宗的名画《听琴图》为例。尽管“天下一人”赵佶是个帝王,但是在这种场合他显然以寻常道家的身份出现,听琴者二三人,童子一人而已。环境是非常清雅的,空间是很小的。抚琴者与听琴者,服装都很素雅,甚至可以说清淡。他们显然投入了一个“超凡脱俗”的精神世界。

琴,作为四艺之首,对于读书人“内圣”的塑造非常重要。所以帝王尽管心态不同,但这个传统的“图式”也是要遵循的。明朝皇帝没有不好琴的,清朝康熙、雍正、乾隆三代帝王都是高手——他们抚琴的“图式”也并无不同。比如故宫博物院藏的《雍正行乐图册》。我们发现“四爷”多次在松风、竹林间鼓琴,也是道家的样子,衣着是极为简素的,指法是相当专业的;历史文献也记载有雍正帝在音律方面的高超造诣。

雍正行乐图册(局部)

简言之,鼓琴场合,无论帝王或民间,都要遵循一定的“图式”。这种图式也包括了今日所谓“穿搭”。在这种对“物我两忘”、人与自然融合的追求中,华丽的、繁复的“美”都是多余的。它首先就排除了“脂粉气”——此乃大忌。但“脂粉气”并不特指性别,就像古琴被认为是“阳刚”的乐器也不是指“男性专属”一样。或者可以说,任何功利的、心机的因素都只是多余之物。简言之,鼓琴场合如果对视觉方面有些要求,那也是为了悟“琴道”而营造一种启发性的氛围。所以我们能看到,有修养的琴人,“穿搭”都很素雅(或许用时髦的话讲,是一种“智性穿搭”)——这可不是“人设”的问题。是所谓低调奢华的素雅还是简朴的素雅,其实没有那么重要。

当然“穿搭”还包括了琴衣(琴囊)。讲究的琴囊的审美同样也在“素雅”这个范畴内。这方面,古琴音乐的清淡与西方古典乐的严谨是非常不同的。传统的西方古典乐场合几乎都是清一色的礼服,然而王羽佳开音乐会穿成什么样子也都是成立的。因为西方音乐本来就包含了狄奥尼索斯精神,就需要“迷醉”。西方音乐沉重的主题下有各种强烈的情感冲击力不足为怪。但是,同样的“醉”,作为道家音乐系统的《酒狂》就不同了:它绝非对醉酒的歌颂,而是“物外”精神——与其说是“微醺”,不如说是“逍遥”。不理解这点就难以融入古琴的世界。古琴的图式就是“三五知音”,并不宏大(当然作为“礼乐”的重要一部分,即“韶乐”,在庆典中的出场除外)。

无需“穿搭”

故宫“大圣遗音”展在“再现”听琴的氛围感方面,是用心的。这回展览用新媒体手段和实景再现了清宫行乐图的场景,兼有例如“携琴访友”玉山、琴式镇纸、琴式砚等文房宝物,让人体验到琴如何是古人生活的一部分。它是“活生生的”,活跃在各种生活场景中。观众也可以自行脑补在这种氛围下如何“穿搭”。

故宫藏琴以明清两代皇家收藏著称。现藏八十八张琴,唐宋元明清都有,且多为“重器”。虽然这次展览的几张老琴中并没有“大圣遗音”,但依然值得回味。

“大圣”,当然是指圣人。能称为圣人者是寥寥无几的,也就是舜、周文王、孔子这些人。大圣遗音,是说琴之“德”。东汉蔡邕《琴操》中说:“琴,兼三才而备九德,真大圣之遗音也。”这种拟人化的说法赋予古琴以至高无上的地位(三才即天、地、人)。琴道,即“圣人之道”,而一张琴能用“大圣遗音”命名,可见非同凡响。

流传下来的“大圣遗音”有两张,背后都有“至德丙申”字样。至德元年,安史之乱爆发,“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”,唐玄宗不得不宣布退位,让位给唐肃宗。这张古琴很可能与此有关。唐肃宗李亨被立为太子后长期受杨国忠的排挤,马嵬坡兵变,诛杀杨国忠,缢死杨贵妃很可能与他有关(但没有确切的记载)。“大圣遗音”琴出自斫琴名家雷氏(雷俨)之手,有可能是为庆贺唐肃宗登基而作。现存两张“大圣遗音”都曾由王世襄先生过手,其中一张“伏羲式”2012曾拍卖出1.15亿天价,想必买家也当视若珍宝。另外一张即故宫的这张“神农式”。

唐琴,尤其盛唐的,弧度看上去更为大、厚、圆,更有宏大气象,“断纹”也极美。这充分体现在“大圣遗音”上,琴音也被行家鉴定为“古厚”——这是极高的评语。琴背龙池两侧刻有隶书(唐隶)铭文“巨壑迎秋,寒江印月。万籁悠悠,孤桐飒裂”。这令人不禁想起白乐天那句“三军不发无奈何,宛转蛾眉马前死”。巨大的、历史的苍凉感扑面而来。

展出的唐琴“飞泉”也是出自雷氏家族之手。此琴红髹秀美,玉轸金徽,小蛇腹断纹。虽然琴的背面刻有“贞观二年”字样,但是它的形制不复大唐气象,而是呈现出一种秀丽的韵致(当然也可以说它似乎有点花哨了)。鉴定家们认为它并非唐宫的琴,但这无损于它的价值。此琴在民国时为海军上将(同时也是著名琴家)李伯仁所得,个中经历颇似传奇故事:某日一壮士找到他,称为治父病愿转让一琴一剑,俱是难觅之宝物。李伯仁受琴却剑,解决了对方的燃眉之急,又不掠人之美,一时传为佳话。其中“剑胆琴心”的伦理价值恐怕不输于琴本身。

飞泉琴 连珠式 晚唐雷氏制作

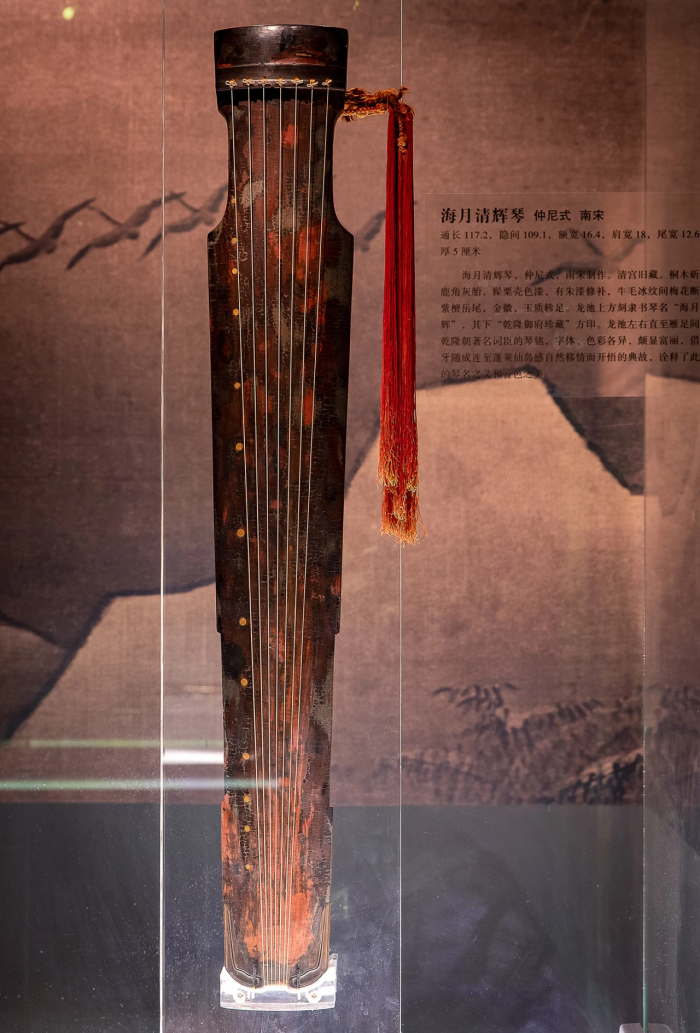

位于展览C位的是“海月清辉”——南宋的“仲尼式”名琴。它堪称宋琴审美的“标准器”,即“文雅”的典范。“仲尼式”本来就是最简洁的形制,这张琴又更为修长(琴肩更窄,因此越发显得修长),尤其给人“文气”的感觉。但凡事总有不完美处:乾隆皇帝太爱它,于是率一帮大臣在琴背一通铭刻,且髹以大黄大绿大红大蓝,所以看背面竟然恍惚如乾隆式美学。

海月清辉琴 仲尼式 南宋

明琴“蕉林听雨”也是不能错过的大名品。它形似一张反转的蕉叶,是声学和美学的一种巧妙的“仿生”。展出的这张琴尤其给人浑然天成之感,背面有成亲王和左宗棠的铭文。成亲王功力深厚,颇有晋唐之意,也算是不辜负此琴了。

元明之间的斫琴大师朱致远的无名“仲尼式”也在展出之列。他的作品素以法度森严著称。见到它的那一刻,就有一种想法,“就是它了”——细节、比例、断纹……这种感觉无法用语言形容,就是它无处不妥当。而它的声音奇古,堪为古琴“标准件”。郑珉中先生当年将此琴与两床唐琴并列为三件一级品,不是没有道理的。

明初 《秋鸿》图谱册(局部)

值得一提的是这次展览也给文字符号学——琴谱留下了空间,特设《秋鸿》单元。明宫旧藏明初浙派的琴谱《秋鸿》图谱册让我们看到了古代文人精神生活的珍贵图景,集古琴、书法、国画、篆刻于一体的宝物。它好似交响乐的总谱,又好比连环画,让我们看到或听到《平沙落雁》那种清微淡远的意境。鸿鹄之远志,逸事之胸怀,秋鸿归处,即是我们的安心处。安心,正因为一切自在无求。这或许真的不需要刻意去“穿搭”。

编辑/史祎