国家典籍博物馆高高的台阶下方,是国图古籍馆的办公区域。乍一进入,略显压抑。陈红彦馆长的办公室在走廊尽头,四人一间,入目尽是书刊杂志。陈馆长从杂乱书桌中迎出来,与我想象中的馆长、政协委员形象不能说没有出入。她短发利索,眼镜秀气,无妆容,一身藏青色套装,温婉亲切的态度中隐然有古韵,语速柔且快,带着我很快进入了她的古籍世界。

跟一众名师学下来,希望成为老师那样的人

陈红彦是现任国家图书馆古籍馆馆长,本科求学于北京大学古籍专业,毕业后即从事古籍工作。算起来,她的专业经历到今年整满40年。

选择古籍文献作为终身职业,是陈红彦在高中时期就确定了的事。她的高中一年级班主任常康老师常常自己刻蜡板,印上一篇古文给学生们“加餐”,让同学们标点、注释、翻译,陈红彦的兴趣很快聚焦在了古文上。高考时,根据常老师的建议,她报考了北京大学中文系古典文献专业,并如愿被录取。

进入北京大学,陈红彦遇到了一众名师。她曾在一篇文章中回忆:入学后的第一次震撼,是金开诚先生书法级的板书和渊博的学问。之后,王力、阴法鲁、周祖谟、裘锡圭、袁行霈、倪其心、安平秋、严绍璗、孙钦善、白化文、董洪利,以及客座教授黄永年等,这些原来在书本上见到的名字,竟换作本人在讲台上侃侃而谈、在身旁谆谆教诲,使我受益匪浅。

这些师长也在采访中被她再一次提及。

她记得,大一时中文系组织同学们参加春联征集活动的评选,那是一项学校社会实践活动,是学校给学生创造的实践机会,那一次是由白化文老师指导。陈红彦说:“当时我们根底浅薄,白先生真的是深入浅出、掰开揉碎地讲。”

老实的老师常被学生开玩笑,比如有时候课上得太晚,同学们饿了,就纷纷敲饭盆儿。考试时有的老师好心提醒大家检查钢笔有没有灌足钢笔水,就会有调皮男生接下茬:“老师,我们钢笔里有水,肚子里没水。”土家族的向仍旦老师讲文化史,严谨又认真,从不开玩笑,“但是他用方言讲课,很多时候我们都听不懂。”陈红彦笑着说。

陈红彦印象中本科阶段接触的老师字都漂亮,学问都好,对教学尽心尽力,同学们也都爱学。4年跟一众名师学下来,学生都打下了深厚的基础,“说实话,老师们的教导至今还常在我的工作中冒出来,包括思维方式,都是有用的。”陈红彦说,“同时我们也有了做人的榜样,都希望成为老师那样的人。”

初入职国图,恰逢旧馆迁新址

1987年陈红彦毕业后,进入国家图书馆(时称北京图书馆)善本特藏部善本组工作,当时部门主任是李致忠先生,组长是王玉良先生。

陈红彦第一天到办公室报到,发现四下里无人,好奇地问组长王玉良。王先生回答:因为头一天大家为了赶交北京图书馆善本书目的校对稿,都加了夜班,所以今天稍微休息一下。陈红彦忆起当时心中想法:“其实好多人都认为图书馆是一个轻松的工作岗位,我最初也是这样认为的,但我刚一来就知道还要加夜班,哪里轻松啊!”

初来乍到的懵懂,还有“不知道图书馆应该是干什么的”。终于进了善本部书库,陈红彦惊叹“真大!书架上的书既多又整齐”。而她初入职进库后就核对出一条书目问题:“是一本《古夫于亭稿》,目录误写做了《古夫子亭稿》。”陈红彦兴奋极了,一下子感受到了自己的价值。

国家图书馆善本室有个传统,新人入职后要跟着老师熟悉书,“包括书名、作者,几百上千种,这是一个基本训练。”随后,要到各部门轮岗,熟悉图书馆全貌。但陈红彦这一届例外,因为恰逢国图旧馆迁新址。国家图书馆搬家,清点是重头戏。新老员工都集中进行搬迁了。

陈红彦领到的第一项工作是写卡片。老师的要求很明确:要一笔一画,不能写连笔。陈红彦说:“图书馆写字的最高境界就是小孩字,目的是让人看得清楚,再一个是要有行气,一行一行要整齐,这也是进图书馆的第一步。”

善本组和书库同在文津街老馆时,组和库之间走动方便,诸多方面的管理多靠人为。搬至白石桥新馆后,新库房根据路线和位置采取了科学现代化的管理模式,如加装了自动灭火装置、自动报警装置,安防、消防等等也都到位,馆里还专门从各组抽人,成立了库房和阅览管理专门的组。

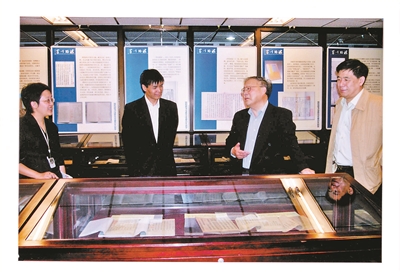

与藏书家陈国琅先生在陈氏藏书三次海外回归展览上

亲历国宝回归,是一生的荣耀

在国图古籍馆,陈红彦有不少亲历的善本回归入藏故事,这是她认为“这辈子特有福气的事”。

她首先讲述了促成韩柳合璧的著名藏书家陈清华的故事。

陈清华的藏书故事多有流传,上世纪30年代始藏书,非世家,出手第一部书就是宋刻本《荀子》,“那部书字大如钱,墨如点漆,是一部极好的书。”陈红彦说。陈清华为此豪掷万金。之后陈清华又发力买了很多著名的书,如四册《永乐大典》、宋世彩堂刻本《韩柳集》等等。

1949年,陈清华移居香港。50年代,因生意困难,希望出手部分藏书,人所熟知的郑振铎、王冶秋等人集中力量运作,1955年购回陈私藏83种,收入国图。1965年陈清华又要出手一批,包括18种书和7种拓本,“那时国家经济困难,是周总理下决心买回来的,还动用了库币。”陈红彦说:“当时有一个算法,购回这批书所用的钱是当年全国大学生一年的伙食费,那真是下了很大决心买回来的,当时经手的赵万里先生还曾拿这些书到中南海给周总理看过。所以我们国家对文化的重视从来没有缺席过。”

陈清华后来移居美国,将藏品分赠一儿一女。儿子陈国琅手里是23种书加一轴《江山无尽图》。2004年,陈国琅先生自觉年老,也想将手中藏品出手送回祖国。陈红彦回忆:“当时很多人都得知消息,嘉德古籍部总经理拓晓堂熟悉陈清华藏书前两次入藏国图的往事,于是,我们和嘉德合作,用当年文物交流中心国家文物征集专款将陈先生的藏品买了回来。”陈红彦记得,当时形势很紧张,离上拍大概只有一个小时,才把所有批文鉴定流程走完,相关文件送到嘉德。“那年的11月8日,我们从嘉德将这批藏品取回馆里。”这个时间陈红彦记得清晰。

陈红彦感叹,陈清华先生藏书的三次海外回归,经历了不同的时期,不同的人,最终在国图合璧,在其中的人都为国家馆藏做出了重大贡献。

23种书加一轴《江山无尽图》入藏国图后,陈国琅又特意将家藏的18枚藏印赠送给国图。陈红彦说:“老先生曾专门来看过一下,我们也写了一些回忆文章。本来我们想再做些纪念品给他,让他再高兴高兴,但疫情期间老先生离世了,没等到。”陈红彦回忆,陈国琅藏品入藏国家图书馆后,老先生还曾通过嘉德转来一封信,说父亲的在天之灵也会得到安慰,会高兴的。

2014年10月,国内三件早期印刷品也在国家财政的支持下入藏国图,也是令陈红彦难忘之事,难忘点在于卖家催款。“这三件印刷品是保利征集到的,出售的是一位私人卖家,因为使用国家专款需要根据情况报批,我们馆长还亲自写了信,但卖家仍然不放心,不停地催款,半夜还会打电话。”这三件文物也是陈红彦和同事一起取回来的。

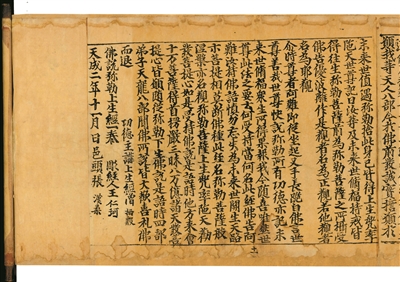

三件早期印刷品的珍贵不言而喻。陈红彦介绍:“这三件文物中的天成二年(927)刻本《佛说弥勒菩萨上生经》,是国内现存有明确纪年的最早印刷品,世界上现存有明确纪年的第二件雕版印刷典籍。另外两件虽无明确年款,也与天成二年本基本同期。这三件宝贝入藏国图,不仅提升了馆藏质量,也是中国文化自信的实证,因为在印刷术的发明上世界各国一直存在争议。”

陈红彦坦言,一个人的职业生涯不长,但作为古籍工作者,古籍保护的从业人员,亲身经历这些重要事件,可以说是一生的荣耀。

海外回归《永乐大典》修复后的封面

科技赋能修复室,成就最精准的《永乐大典》修复

国家图书馆有著名的四大专藏:敦煌莫高窟密室的“敦煌遗书”,元代山西广胜寺请印的金刻佛家宝典《赵城金藏》,以及明清两代官方编纂的巨著《永乐大典》和《四库全书》。它们入藏后的保护和修复无疑是国图古籍人最为牵心挂肚之事。

陈红彦说:“《赵城金藏》入藏及修复是古籍修复室提升飞跃的一个契机。”

古籍修复室在1909年京师图书馆(国家图书馆前身)建馆后不久就建立了,当时仅有一两名修复师。1949年《赵城金藏》入藏时破损严重,为了抢救这4000余件国宝,政府专门调来4位老师傅增加修复力量,从1949年到1965年日复一日地修了十几年,终于使《赵城金藏》复其旧貌。陈红彦生于1965年,国宝《赵城金藏》修复完成于1965年,陈红彦感慨着命运的神奇。

《永乐大典》2007年回归,是古籍修复室提升修复能力的又一次契机。

《永乐大典》1912年起陆续入藏国图,此后数次修复。2007年,中华古籍保护计划开始实施,当时陈红彦是国家古籍保护中心办公室第一任主任,根据上级安排对华东区进行督导时,契机再次出现。

当时,国图古籍馆研究馆员程有庆和中科院杨成凯、故宫博物院施安昌、文物出版社孟宪钧一起,到华东核查古籍善本。刚到上海,老家在上海的施安昌就告诉大家,一位老邻居说手中有一册《永乐大典》,想请专家鉴定一下。当时,大家都觉得在民间发现《永乐大典》的概率很低,程有庆在古籍馆工作这些年,经常有人拿着假《永乐大典》到国图,有的是影印本,有的是仿制品。当天晚上,收藏者袁女士抱着一册《永乐大典》来到几位专家下榻的宾馆,展现在四人面前的一册《永乐大典》与国图地库中的一模一样,是“模”字韵的“湖”字册。此前,国图已经收藏的两册“湖”字单册,在程有庆的印象中,正好缺中间这一册。经反复证实,这册《永乐大典》是真品。袁女士说自己想将其出手。程有庆立即表示:“如果您要出手,可以考虑国图。”

陈红彦也亲历了这册“湖”字《永乐大典》的入藏过程,那时她刚刚回到善本和普通古籍合并不久的古籍馆。之后在2022年又亲历了这册《永乐大典》的修复。

她记得:“这册《永乐大典》的修复与以往不同,不仅继续贯彻了过去最少干预、修旧如旧的整体修复原则,还有很多科技手段用了起来。”

“2003年的修复,材料是个瓶颈,找不到合适的书皮材料。我们的修复师张平老师跑遍了北京城,只找了一个相近材料先用上。2007年回归的这册,2022年我们在社会力量的支持下进行修复。这次我们的青年修复师用他们的学科背景进行检测分析,不断试验,然后进行机织,研制出了匹配的材料。他们把研制出的材料在显微镜下一根一根丝对接,让这册《永乐大典》生机焕发。”陈红彦还特别提到,是修复师科技水平的进步,各专业年轻人的配置合适,加之社会资金助力,前人经验的继承,才成就了这次最科学、最精准的修复。

但过去修复的也不埋没,“因为没有之前一次又一次的加固和维护,《永乐大典》的生命不可能维持到今天。修复古籍的过程更科学更规范,还复原了过去的材料,使得《永乐大典》有了更科学、更有效的材料去保护。而掌握了这个方法以后,其他的古籍修复也可以用上。所以现在的进步是时代的特征,是科技的赋能和助力。”陈红彦说。

智能脱酸设备

实验室在古籍保护的多个方面发挥了作用

说完修复室,古籍馆的实验室也特别值得一说。

陈红彦先提到的是实验室解决古籍纸张的酸化问题。

“古籍馆馆藏年代最早的有确切纪年的《敦煌遗书》,距今有1600年了,依然触手如新,原因就是我国古代造纸技术包括过程的控制,使得生产出的材料都呈中性或弱碱性。古籍的酸化和老化,实际上是我国1850年以后引进木质素进入造纸材料后出现的,木质素多了,就加速纸的老化和酸化过程。”陈红彦解释,“所以古籍的酸化现象集中在清代、民国,宋元前的古籍也有轻微酸化现象,那多是受不可避免的环境因素影响,大多不是纸张本身的问题。”

从2008年开始,古籍馆实验室在旧有基础上,借助中华古籍保护计划,主要针对纸质文献增加了相关设备,相继建立了化学、物理、生物、脱酸等6个实验室。古籍馆实验室的定位有二:一是研究古籍纸张文献的保护机理,据此做出相关标准;二是研究古籍各种损害的修复方法,这也是最主要的。

在陈红彦看来,实验室在古籍保护的多个方面发挥了很好的作用。首先,实验室负责检测馆内所有重要库房的空气质量和保护情况,并出台了系列标准;其次,研发专利产品加以应用,如开展纸张检测。这一点陈红彦特意补充:“我们的修复纸张用的是国家古籍保护中心配送的。配送纸时都做过抽样检测,纸都符合现在修书的要求,因为一旦造纸材料和技术不对,可能纸造出来就是酸性的,我们的很多宋元本并没有酸化,一旦用酸性纸修复倒埋下了隐患。以前我们没有测酸等设备,现在我们可以对纸张进行全面检测,基本能够保障修复用纸达标了。”

古籍馆实验室早在2014年就被文化和旅游部评为古籍保护科技文化和旅游部重点实验室。而从2016年开始,自主研发的脱酸技术对酸化文献做了抢救后,更有了突出成绩。陈红彦说:“做了脱酸抢救的民国文献,能够延寿二三百年。这不是随口说的,而是在对脱酸文献做了老化实验后得以证明的。”

陈红彦介绍,实际上脱酸技术在国外早已存在,但其设备等价格不菲,昂贵程度超出我们的承受能力,加之我国文献的体量,所以自主研发的成功,不仅使我们自己有了技术保证,也无疑能够产生社会效益和经济效益。

修复技艺的传承

三种不同类型师带徒的模式,陈红彦称之为“三驾马车”

任何一个岗位都是经验和科技的结合,特别是古籍修复。陈红彦回忆:“老馆长周和平就认为手工技艺传承更有效。”2013年,文化部在古籍馆挂了“国家级古籍修复技艺传习中心”的牌子,馆里的8位年轻人拜古籍修复技艺国家级传承人杜伟生为师,开始了师徒间的技艺传授。“后来朱振彬也收了徒,他们都有拜师仪式,我们准备今年或明年再办一次。”这些老同志特别敬业,青年人学的不只是技术,还有精神的传承。

“修复室这些老师各有长项,朱振彬修复书拿手,刘建明单张和拓片修得特别利落。”刘建明、朱振彬都是全国技术能手。对于修复行业而言,经验非常重要,经验不够学历再高也上不了手,所以古籍馆对年轻人的培养,除了重视学历背景,还注重古籍保护计划在职培训、学校对学生的培养,加上师徒传承,形成了三种不同类型师带徒的模式,陈红彦称之为“三驾马车”。

古籍馆成立之初,修复室人员以老同志为主。老同志陆续退休后,年轻人开始担当主力。现在修复组组长胡泊1981年生人,也是全国技术能手。

古籍修复室还注重修复师各学科的搭配,有学书画临摹的,学书画修复的,学考古文博的,还有学化学、造纸、文献的,不同学科背景综合在一起,对古籍修复而言会更科学更有效。这两年古籍馆还招进来几位身高1米80的姑娘,因为修拓片需要个子高一些,真是方方面面搭配周到。

年轻人还有一个特点:在继承老一代经验的同时,愿意将所学所感记录下来形成文字并做分析,“不只有手法的分析,还有科学技术的分析。”所以,陈红彦称他们是新时代的修复师,“老修复师不太爱写,但这是不同时代的特征,也说明这个行业在发展。”

作为馆长,陈红彦对修复师的修复数量没有一律要求,她始终认为严谨和科学比数量更重要。“因为我觉得用心修复、用科学技术修复的东西和随随便便修复的,从长期保存来说是不一样的。对千年古籍来说,哪怕是几百年的古籍,修复科学有效、真正的保护好它要比追求数量浮皮潦草地赶活儿重要得多。”

但同事们的勤劳肯干仿佛早已化为自觉行动,“活儿没干完经常加班,这种加班是没有加班费的。”这其中当然也有原因:活干到半截,明天再继续手感可能不对,经过一晚修复纸张可能也会发生变化。陈红彦坦言:“跟古籍接触有滋养,自然而然就有了升华,这是他们的感受,也是我自己的感受。”

国图古籍馆的修复队伍日益壮大,目前已有25人,每年还续有递补,以搭建长期发展的梯队。目前应该是图书馆界修复队伍中最大的一支。

不仅古籍馆古籍修复室,实验室也有师徒传承模式。周崇润是保护计划启动前主持调研国家图书馆古籍文献酸化情况的老同志,他们的调研给当时古籍保护计划立项提供了充分的数据支撑。如今他虽已退休,依然接受返聘回馆工作。

陈红彦说她总爱和她的修复师同事们说:“我们几十年职业生涯,能够为千年古籍延寿,是多么功德无量的事。”我们的年轻人对此都非常赞同。

文/北京青年报记者 王勉

编辑/王静