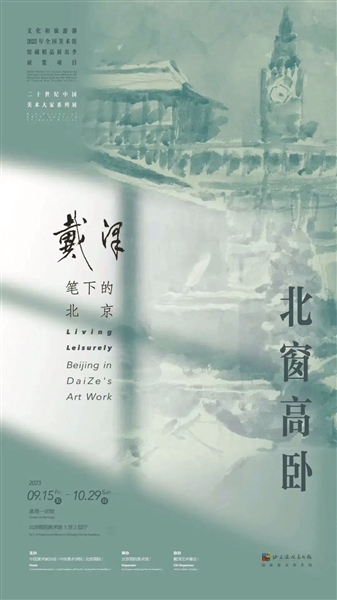

戴泽

中央美术学院教授、艺术家、艺术教育家。

四川云阳人。1922年3月生于日本。

1942年考入国立中央大学艺术系,师从徐悲鸿、傅抱石、谢稚柳、黄显之、秦宣夫、吕斯百、陈之佛等先生。

1946年7月毕业,自重庆随中央大学复校至南京。后应徐悲鸿之邀北上任教于国立北平艺术专科学校,担任讲师。

中央美术学院成立后,负责基础课教学,为素描教研组成员,兼教具组管理。

1950年随“中国艺术展览会”赴苏联、德国、波兰交流。1954年两赴朝鲜创作写生。

1959年,任教油画系“第一画室”(吴作人工作室)。

1987年退休。

长期任教于中央美术学院油画系,培养了大批优秀人才。

代表作品有《和平签名》《农民小组会》《胜利的行列》《夏日树荫》《鸢尾花》《热带雨林》等。

2023年9月13日16:30,因病辞世于北京,享年101岁。

对过去没有后悔,对现在很满意。

我随着潮流来,随着潮流去。顺乎自然,心平气和。

感谢天感谢地,感谢我接触到的人们,他们对我真好。

——戴泽日记

受访人:戴梦,戴泽长孙,戴泽艺术工作室、戴泽艺术基金的主理人。

以下是他的自述。

我是戴先生的长孙,1980年出生在中央美术学院宿舍,煤渣胡同的四合院里。那年他58岁。直到他96岁因病要到医院去长住,我们才算是分开。

2005年以后,他一般出差就会带上我,那差不多是在他83岁。之后大部分时间是我陪着他出差,相当于一个小拐棍。

戴先生在他漫长的职业生涯中,几乎不做展览,尤其是几乎不做个展。我有限记忆中只在纽约做过一次,然后在北京贵宾楼饭店,也是三四十张画这样一个小规模的展览。

一直到我奶奶过世前一年,他在北大红楼纪念馆的小展览,是我独立策划的第一个戴先生的展览。

戴先生是1942年从抗战时期走过来的艺术家,到他前两天9月13号去世,整个这一代就画上句号了。徐悲鸿真正在中央大学带的学生,他可能是最后一位了。

戴先生一辈子,是个像阿甘一样的福星。

首先能活过100岁,一定有大的福气,都叫人瑞。据我所知,中国油画史上过100岁的艺术家,凤毛麟角。国画史上还有几位。这可能跟油画特殊的画种有关。

他出生的时候,世界上还没有青霉素。但等到戴先生前两天去世的时候,这个时代已经在广泛探讨CHATGPT,人工智能AI已经开始运用在我们的生活中。所以他是穿越了非常多的时代、看到非常多人类发展奇迹的。

从历史事件的角度讲,他实际上是生在“一战”刚刚结束的时候,然后经历了第二次世界大战,经历了中国的抗日战争、解放战争,紧接着经历了20世纪对全球都有影响的变革点——1949年,再经历了对20世纪后半叶有重要启示的转折点——1953年朝鲜停战。

然后他又经历了1949~1976年,我们都知道的,很多无法想象的艰难困苦;还居然看到了使祖国强盛起来的改革开放。

接下来他还成功穿越了疫情,一直熬到他在重庆家乡的个展开展、他在北京画院——他第二个故乡北京的展览开幕前两天。

1946年,北平艺专和北平美术工作者协会同仁摄于北平艺专。一排右起:右一戴泽,右三齐白石,右四徐悲鸿;二排右起:右三卢光照,右四李可染;三排右起:右一董希文。摄/宋步云

冥冥中的运气和上帝之手

所以他的这一生应该是个传奇。

而且更神奇的是,很多人是靠自己的努力、靠自己的计划去让际遇变得更好、去规避了很多风险,戴先生不是。为什么我说他像阿甘?因为戴先生很多人生是被动的,更多是因为某些冥冥中的运气和上帝之手。

比如他在重庆上精益中学的时候,1939年到1940年左右,因为暑假回学校入学报到迟到,避开了学校的校舍坍塌事件。他们班压死了很多人。

然后他一个没有接触过艺术、没有做过基础训练的考生,在没有计划的情况下考上了中央大学师范学院艺术系,而且考了第二名。

他1946年毕业之后找工作,屡次三番碰壁。现在回看,如果被那几个工作中哪一个录取了,他就没有后面跟徐悲鸿到北京。

又比如说1949年到1950年,因为他在苏联和德国做工作考察,避开了当时土地改革的一些冲击——他们家是重庆云阳当地最大的乡绅,修桥修路修学校,他父亲在上世纪20年代去日本留学,把他生在日本京都。1957年,他因为带着学生下乡写生,没有开某次中央美术学院的重要会议,那次会议上提意见的艺术家全部被划成“右派”。正常情况下他是应该参加会议的。至于学生下乡写生,为什么别人不带他带?因为是苦差事没人愿意去。

那么到1964年一纸调令,准备把他调离中央美院,调到徐悲鸿纪念馆去。这对他来说会是职业生涯一个巨大的转折。听我父辈回忆说他当时也很焦虑。结果就在调令宣布之前几天的样子,“四清”工作队入驻,中央美术学院的领导层全部接受审查、工作停止了,他的调离程序没人签字,所以暂停了。然后这一暂停就从1964年到1966年……后来就过去了。

后来1978年,颐和园要修复一张华士胡博画的慈禧像,但是颐和园自己没有学术专业能力,就到中央美院去找人。又是因为这是大家不太喜欢干的一件事,就把他派去了。结果他从1978年开始跟颐和园产生了不解之缘。而他能够有修复的经验,也是因为1950年他去苏联留学,在苏联油画修复工厂参观过,并且在1953年徐悲鸿先生突然去世的时候,他出于师生之情,主动站出来免费费神费力去帮徐悲鸿先生修复了重要作品《奚我后》,这张作品现在还在徐悲鸿纪念馆永远珍藏。

没有他在苏联参观的经验,没有他在徐悲鸿去世时候实践的经验,也不会有在颐和园修复的机会。结果在与颐和园的接触过程中,他画了大量的颐和园作品,到去年他100岁的时候,我们在颐和园给他办了一个个人画展,也是在社会上影响很大。

他不想示人的那些画,是画给自己的艺术理想的

96岁之前,戴先生在人生中几乎是不办展览的,也没有出过一本像样的画册。因为他经历了这么多的人生的跌宕,他完全看开了,他并不觉得需要把他的作品展现给别人。

但是从96岁开始,他亲眼看着我们把他的学术和他的社会影响力做得越来越大。

2018年,是国家博物馆和中央美术学院的大展。到了第二年,湖南省博物院做了一个徐悲鸿、周令钊、戴泽三人大展。湖南省博物院是网红,是当地打卡圣地,所以我们的展览也是影响力巨大。

2020年疫情来了,在疫情最艰难的时候,3月份,我在他的授意下,和三联一起共同倡议给武汉做捐赠,做了义卖。戴先生领头,他作为顾问,捐了钱、捐了画(因为一般艺术家只捐画、不太愿意捐钱),戴先生钱物全捐了,而他捐的这个画又非常有意义,是1973年他画的汉口码头。拍了全部款项,加上他自己拿出现金,全部捐给了三联,买了救济物资,给了当时的武汉前线。

戴先生基本上是一个双线并行的艺术家。从中央大学入学开始,他就表现出跟很多同学不太一样的特质,他是一个很能抓住事物感性美的艺术家。戴先生一上手就画得很不像,可是总能打动别人,有情调。1950年、1951年他有机会到民主德国,去看到了大量欧洲最好的艺术品原作,接触到古典主义、印象派,包括早期的现代主义跟表现主义,也吸收和消化了非常多的艺术元素和艺术理念。

但是他回来之后,除了在核心舞台上去完成他的工作、教学任务,同时他也画了非常多自己喜欢的画。他不想示人的那些画,是画给自己的艺术理想的。

戴先生的画很温暖,他可以把艰难困苦的时代、把痛苦的经历都画得让你看起来有希望,很温情很温暖,能够慰藉你。今天每个人去看他的展览,多会被他小夜曲般温暖情歌打动,所以他是舒缓人心的。

大概在他80多岁开始,我会跟他翻一翻画,看一看他的幻灯和照片,我就发现我认识中的爷爷不只是一个教书的老头、只会画花的一个画家,他是有极其丰富的人生经历的,他有一条自己的暗线,一直没有停止去画他自己人生中的风景,去画自己心中的艺术。

在他双线并行的艺术中,我们发现他个人那条线上还涵盖了很多现在年轻人也会很喜欢的元素,比如说他画的小熊、豹子、花卉,包括一些人物用的一些颜色很当代,比如说他有芭比粉、蒂芬尼蓝,这都是在50年代大家不可想象的一个集体唱红歌的合唱时代画出来的。

戴泽《海阔天空》2009年

煤渣胡同的孩子王 嘉陵江边的篮球场

戴先生他一生中受过很多冲击、经历过很多变故,但他最重要的底色,是乐观和发自内心的善良。戴先生是艺术界非常少有的、几乎没有任何人说他不好的人。

经过这么长的历史和这么多的运动,而且他又不是躲在家里,是站在聚光灯打到最亮的舞台上的人,他能够有几乎不被人诟病的人际关系,委实非常难。

他有一个有爱的童年,也有祖上的福荫。他家里是四川云阳当地最大的乡绅,在当地能够建立百年历史的学校。也跟他自己处事的方式有关,因为他极其低调,待人又非常有温情。

他很少社交。他是一个比较洒脱平淡的人,只是不太愿意跟同僚去吃饭喝酒聊天。他喜欢跟小孩玩,是煤渣胡同特别有名的“孩子王”(美院宿舍在大雅宝胡同时期还有一个“孩子王”,就是黄永玉先生),一下班就领着全院小孩在那儿唱歌跳舞。他有时候会给小孩画像,他特别喜欢给人画像,给家里人也画了很多很多像。

这个习惯往前追溯,可以早到戴先生在中央大学的时期。他那时就给很多同学画像。尚辉老师做戴先生研究时,就说戴先生好像是一个时光的记录者,他从一个命运旁观者的角度画了很多风景、历史和人物。

比如,1945年左右中央大学一个叫林淑芬的同学,戴先生画了一张她的像。后来1946年大学毕业林淑芬同学毕业回家时,坐船在嘉陵江上船翻淹死了。戴先生这张画像成了她留存于世最后的影像,有可能是她此生唯一的历史痕迹。

因为那时候拍照也很难,大家也不可能有微信朋友圈自媒体。但戴先生这张画流传下来了,有点像蒙娜丽莎或者欧洲历史上那些古典艺术家画的人物肖像,它在中央美术学院、在中国美术馆以及现在的重庆美术馆,都曾展出。我们也不知道、也找不到林淑芬先生的家人,可能她没有直系家人了吧,她那么年轻人就没了,但她在戴先生的画里活下来,而且永远不老。

戴先生还画过一张非常有情调的校园题材的画。画的是1943年的中央大学操场,他画了一个空空的长凳,两棵相互依偎的小树,远处有一个篮球场。那两棵依偎的小树看起来就像是大学生在谈恋爱,而且一个显得主动,一个有点被动。今天的重庆大学校园就是中央大学旧址,但景物应该已经变化了。

中央大学就在嘉陵江边上,因为重庆都是山地,中央大学的操场是比较高的,沿着一道阶梯可以走到嘉陵江边。那时候戴先生就跟我讲,说他亲眼看到打篮球的时候,一个球从操场上面顺着阶梯咚咚咚咚往嘉陵江边滚下来,一个学生追这个球。那个球好像就在等学生一样,慢慢地弹两下,学生快追到了球又突然间加速,学生赶紧快两步追,等这学生又快追上了球又加速……

最后,球和人都消失在江边了。从嘉陵江边逝去的生命可能还真的不少,包括戴先生的亲大哥,也是东京工业大学毕业的……我看那张戴先生描绘的抗战时期蒋介石当校长的中央大学的操场,常会想起《匆匆那年》《致我们终将逝去的青春》那些电影,时代不舍迁延,而校园、操场、青春,总是相似。

后来有人跟我说起,我发小儿的母亲、曹禺先生的女儿万方老师写过一出剧叫《冬之旅》,里面两个因为“文革”遭际至死不能互相原谅的老人,当他们还年轻是中央大学同学时,也曾拥有同一个嘉陵江边的校园篮球场。

如豹蛰伏,看透不说破、隐于世的智者

戴先生长期喜欢画豹,他从上世纪80年代初就开始画豹子系列,他不展示也不给人看,就给自己画了非常多的豹子。

不光画豹子,他还画了很多动物。他的动物都有一个特点,是趴着的,卧在那儿,包括狮,包括猪,包括狗,还包括他1973年还是1971年画了一张兔子,也是卧在那儿。其中是有一些隐喻在的。

徐院长曾经专门就戴先生对动物的这种描绘,写过一篇他自己理解的文章,他也是在讲戴先生可能更接近看透不说破、隐于世的一个智者。这些动物虽然说卧在那儿,但是没睡,它的眼睛是睁着的,而且眼睛里面很有光。你能感觉它们不是完全的屈服、完全的畏惧,而是一种“藏”、不市于人,有点像姜太公这种感觉。

其实这也是我们知识分子、文人,我们的社会能够发展到今天的一个处世哲学,是吧?在高速发展的时候,我们从来不争老大,从来都是藏锋、不喊口号不争第一,踏踏实实稳稳做事,但又能看得明白很多事。

所以戴先生一直以来,我们觉得是大智慧。他这一辈子好像冥冥之中有天意,看上去步步都是被动的选择,但实际上是藏锋、不动,以不变应万变。随着潮流来,随着潮流去,只要不被潮流甩下去。

他也发自内心地感谢身边所有的人,包括老师、同学,包括批评他的人。所有对他好、对他不好的人,他都是感谢,他也不憎恨,他觉得这都是一种命运。

文/北京青年报记者 吴菲

编辑/王静