1942年1月5日,隶属于巴黎第十区的警官龙多(Rondeaux)看见一个男人,认为他是法国抵抗运动(French Resistance)中被通缉的成员。安德烈·皮肯(André Pican)是教师,而且他确实是国民抵抗阵线(Front National)在下塞纳省(Seine-Inférieure)的负责人。皮肯参与制造了一起火车脱轨事件,车上是运往德国的被征用品和作战物资,警方正以3万法郎悬赏他的人头。

龙多的上司吕西安·罗滕(Lucien Rottée)是狂热反共的法国人,积极地与盖世太保勾结。罗滕认为,皮肯也许能引导他们揪出抵抗运动的其他成员。11名警官受命严密地跟踪他,但暂时不实施逮捕。

之后的两个星期,他们在巴黎的大街小巷徒劳地搜查。随后,1月21日,在奥尔良门(Porte d'Orléans)附近的杜朗德咖啡馆(Café du Rond)执行监视任务的一名警官,看见了一个符合描述的皮肯相貌的男子。他开始跟踪那个男人,看见此人停下来,与一个体形结实、脸颊消瘦、留一把大胡子、约莫三十岁的男人交谈。罗滕的手下紧跟这条线索。2月11日,有人看见皮肯站在一家商场的橱窗外,接着,“15点50分”,他在一名“28到30岁,身高1.7米,身材苗条,留一头棕发,发尾卷翘”的女士陪同下,进入商场。女子身穿“普鲁士风格的蓝色外套,黑色腰带,浅灰色羊毛长袜,谈不上举止优雅(sans élégance)”。警方当时不清楚她的身份,便根据附近的地铁站将她取名为“比松-圣路易女士”(Femme Buisson-St-Louis),皮肯则被称为“比松”(Buisson)。皮肯和比松女士在冰宫电影院(Le Palais des Glaces cinema)看了场电影后,买了些饼干和牡蛎,在圣摩尔路站(rue Saint-Maur)分开了。

之后的数天,皮肯又见了“莫特·皮盖”(Motte Piquet)、“波特·苏洛”(Porte Souleau)和“巴拉1号女士”(Femme No.1 de Balard)。警方不知道她们是谁,均以首次看见她们的地名给她们取名。

到了2月中旬,皮肯和他的联络人明显变得紧张起来,他们的视线不时地越过对方的肩膀查看是否被人跟踪。罗滕开始担心他们可能会计划着逃跑。警官们也开始感到不安,因为到了1942年春天,巴黎的大街小巷上到处是抵抗人士张贴的海报,海报声称法国警察不比德国盖世太保好到哪里,因此,出于自卫向他们开枪的行为是合法的。2月14日,有人看见皮肯和布吕内女士在蒙帕纳斯火车站(Gare Montparnasse)购买第二天早晨前往勒芒(Le Mans)的车票。之后,他们为随行的三个大箱子办理了托运手续。罗滕认为该行动了。2月15日凌晨3点,60名警官被派往巴黎各地,实施逮捕。

在接下来的48小时,他们砸门,强行进入公寓、商店、办公室、储藏室,搜查了地窖和阁楼、猪舍和花棚、食品柜和橱柜。他们带走了笔记本、地址簿、假的身份文件、炸药、左轮手枪、传单、伪造得很精巧的票证和出生证明、打字稿以及对火车实施破坏的计划表,还有几十张被撕毁的明信片、火车时刻表和车票、被撕掉了一半的密码——它们是与笔记本上记录的人接头时所使用的暗号。皮肯被逮捕时企图吞下一张名单。在他的鞋子里搜出了地址簿、反德传单和5000法郎。在被罗滕的手下逮捕时,其他人大声呼救、挣扎并试图逃跑。两个女人咬伤了警官。

随着时间推移,每次逮捕都会带来新的线索。被带到巴黎的警察局总部问话时,有些被捕者拒绝开口,有些人表现出挑衅的态度,另一些人则十分轻蔑。女人们告诉审讯者,她们对政治不感兴趣,对抵抗运动一无所知,是陌生人给她们的大小包裹。丈夫们说他们完全不知道妻子整天在做什么,母亲们则说已经好几个月没有见过她们的儿子了。

日复一日,罗滕和他的手下审问囚犯,将他们三三两两地带到一起,然后撰写报告,再安排抓捕更多的人。他们没有记录在案的,除了使用酷刑的结果,还包括扇耳光、朝头部和耳朵拳打脚踢,以及对家人尤其是孩子的威胁。一份报告的边缘处写着,对扣押者应该表现出尊重(avec égard)和关心。这句话后面跟着数个惊叹号。折磨成了一个笑话。

临近3月底,如今以“皮肯事件”(l'affaire Pican)而为人所知的拘捕和审讯告一段落。罗滕宣布,法国警方对抵抗运动做出了“决定性的”一击。他们的成果包括300万份反德和反维希政府(anti-Vichy)传单、重达3吨的文件、2台打字机、8台复印机、1000个复印模板、100公斤墨水以及30万法郎。113人被拘捕,其中35人为女性。最年轻的是16岁的女学生罗莎·弗洛克(Rosa Floch),她因为在高中的墙上写下“英国万岁!”(Vive les Anglais!)而被捕。最年长的是一位农夫的太太,44岁的马德莱娜·诺尔芒(Madeleine Normand)。她告诉警方,之所以能从她手提包中搜出39500法郎,是因为她最近刚卖掉了一匹马。

九个月后,在1943年1月24日飘雪的早晨,其中30名妇女加入了另外200名妇女的行列,她们和被占领的法国各地的妇女一样,在四年的德国占领期间,被押上了唯一一趟将法国抵抗运动中被捕的女性送往纳粹死亡集中营的列车。

1960年代初,这趟列车的“乘客”之一夏洛特·德尔博创作了一个剧本。她视自己为信使,讲述了一个她从前的同伴们的故事。23位女性,身穿标志性的条纹衣服,谈论着她们在纳粹集中营的生活。几乎分辨不出谁是谁,她们都一副灰头土脸的模样,穿着破破烂烂的、不成形的衣服,她们的发型和特征都被刻意模糊了。“那一张张脸”,德尔博在剧本说明中写道,“并不重要”,重要的是她们共同的经历。正如希腊悲剧那样,人人知道存在暴力,却没人真正见过暴力的发生。

“我们之中必须要有一个人回去,”她们中的一人说道,“你,或者另一个人,那不重要。我们必须努力,活下去,因为我们是战士……那些回去的人终将赢得胜利。”第二个女人开口了:“留下的那些人该怎么办?”另一人回答道:“我们不会留下她们的。我们会带着她们一起离开。”随后,有人问道:“为什么人们要相信这些幽灵讲的故事呢?她们连自己究竟是怎么回来的都无法解释。”

2008年,我决定寻找在65年前那个寒冷刺骨的1月早晨离开巴黎的女人们。我不禁想知道是否还有在世的人可以讲述她们当初为何投身于抵抗运动,如何被罗滕的手下逮捕,以及当时与后来她们和同伴为了生存经历了怎样的战斗。

我发现,夏洛特·德尔博已于1985年死于癌症,但仍有7位女士健在。我找到了贝蒂·朗格卢瓦(Betty Langlois),她当时95岁了,孱弱,但依旧充满魅力且坚定。看着自己早年的照片时,她棕色的瞳孔中闪着同样犀利的光,不过同时也有些疑惑。她住在巴黎市中心一间昏暗的公寓里,那里到处摆着盆栽和红褐色的家具。她请我吃五颜六色的马卡龙,还送给我一只小小的玳瑁色绒布猫,它蜷缩在一只棕色的纸箱里。虽然她没有养猫,却十分喜欢这款绒布猫生机勃勃的模样,并把它当作礼物送给了她所有的朋友。

贝蒂把我介绍给住在布列塔尼甘冈(Guingamp)的塞西尔·沙吕奥(Cécile Charua)。塞西尔嘲笑我一本正经的法语,教了我许多俚语和脏话。93岁的她身板相当硬朗,幽默,从不抱怨。我曾多次拜访两人,每次她们都不停地说了又说,向我讲述了发生在半个多世纪前而依旧历历在目的真实的场景和故事。在此期间,她们都没有讲太多自己的经历。塞西尔向我提到了马德莱娜·迪苏布雷(Madeleine Dissoubray),她当时91岁,是一名退休数学老师,独自一人生活在巴黎市郊一间塞满了图书的狭窄公寓。之后,在每年1月24日举办的幸存者聚会上,我听着马德莱娜——一位消瘦的、正直的妇女——用坚定又动人的声音向围观的人群描述活下来意味什么。她不苟言笑,十分克制。

我在寻找普佩特·阿利宗(Poupette Alizon)时花费了很大精力,因为她逐渐疏远了昔日的朋友,与自己女儿们的关系也不好。可是,一个幸运的转机将我带往雷恩(Rennes),我在一间安静、优雅、装修品位无可挑剔的公寓中见到了她。那里挂满了画作,还可以俯瞰一个废弃的公园和几个花坛。普佩特当时83岁,比其他人年轻些,她身披一件淡紫色的长外套,和她房间里的布置一样优雅。她看起来有些不安,同时带着几分轻蔑。同样地,普佩特也说个不停。她如此寂寞,生活并没有善待她。

2008年,卢卢·泰弗南(Lulu Thévenin)、吉尔贝特·塔米西(Gilberte Tamisé)和热纳维耶芙·帕库拉(Geneviève Pakula)三人都还健在。可是她们都已经太虚弱了,无法接见任何访客。不过,我见到了卢卢的儿子保罗(Paul)和她的妹妹克里斯蒂亚娜(Christiane)。

2009年夏天,在我第三次拜访贝蒂不久后,她去世了。她已经罹患胰腺癌7年,很少有胰腺癌患者能生存这么长时间。我最后一次见她时,她用一种愉快又骄傲的语气告诉我,她让所有的医生都感到大惑不解。活下去,她说,正是她非常擅长的事。

花费了大量时间去倾听四位幸存女性讲述她们的故事后,我决定寻找没能从纳粹集中营回来的人的家属,或者那些后来死去的人的家属。我找到了马德莱娜·扎尼(Madeleine Zani)的儿子皮埃尔(Pierre),他住在梅斯附近的一个村子;热尔梅娜·勒诺丹(Germaine Renaudin)的儿子托尼(Tony),他住在泰尔姆阿马尼亚克(Termes d'Armagnac)一幢舒适、漂亮的房子里,离波尔多不远;安妮特·埃波(Annette Epaud)的儿子克洛德(Claude),他当时刚做完手术,在夏朗德省(Charente)的一家疗养院休养;雷蒙德·塞尔让(Raymonde Sergent)的女儿吉塞勒(Gisèle),她住在圣马丹勒博(Saint-Martin-le-Beau),一个离图尔不远的村子,那里也是她母亲长大的地方。我在巴黎的一家咖啡馆见到了阿米瑟·吉永(Aminthe Guillon)的孙子。他们每个人都向我讲述了自己家庭的故事,还把我介绍给了其他家庭。我去过法国各地,到偏远的农舍、养老院和社区公寓,到乡村和法国大城市的郊外。幸存者的后代有些已经70多岁了, 他们整理了信件、照片和日记。他们带着一股钦佩之情谈起自己的母亲,同时也有一丝困惑——她们竟如此勇敢,却对取得的成就如此谦逊。这使如今上了年纪的儿子、女儿们更常怀念起她们。当我们谈起过去的事时,他们常饱含热泪。

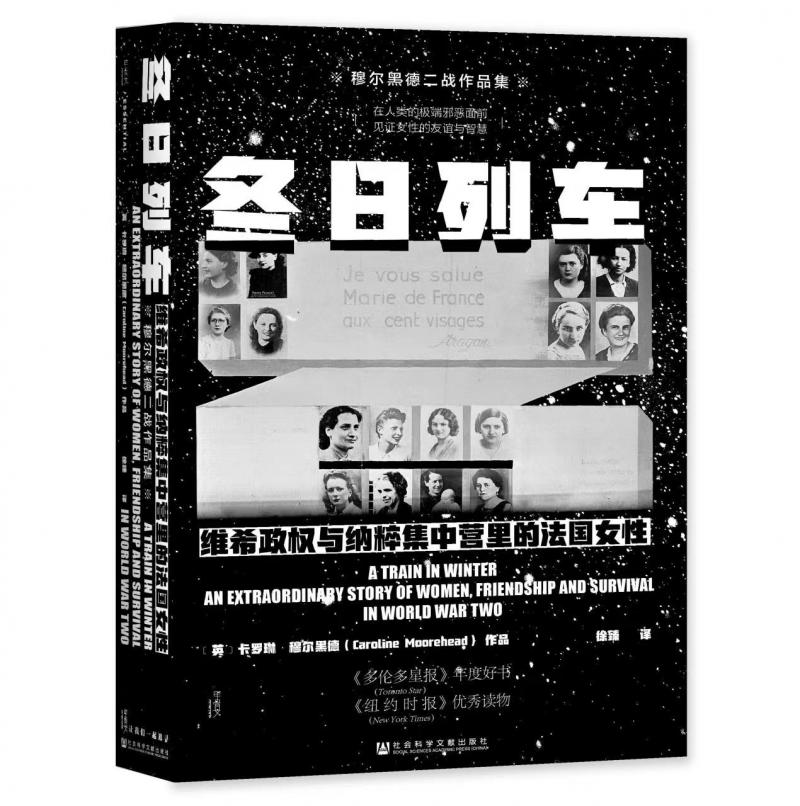

这本书讲述的是女人之间的友谊,以及她们对亲密关系和相互扶持的重视。在极其残酷、极其危险的条件下,这种相互扶持关乎生死存亡。它关于勇气,直面生活中最糟糕的处境,并且活下来,带着尊严与不可被摧毁的、毋庸置疑的坚定决心。那些能够在1945年回到法国的女性,主要因为她们足够幸运,但也因为她们的不屈不挠与相互之间的扶持,即便她们来自不同的社会阶层,有着不同的年龄、宗教信仰、职业、政治信仰和教育背景。毫无疑问,她们之间也有疏有近:有些人成了更为亲密的朋友。但是,她们关心身边的每个人,每当有人去世时,她们都心怀愤恨。她们的经历,月复一月,远远超出了人类能够忍耐的极限。

这便是她们的故事,塞西尔、贝蒂、普佩特、马德莱娜以及其他226位女性的故事。她们都被送上了那趟列车,它后来以31000次列车(Le Convoi des 31000)而为世人所知。

来源:甲骨文

编辑/韩世容