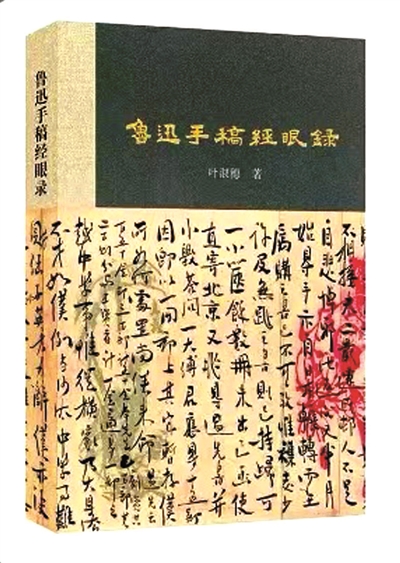

叶淑穗是北京鲁迅博物馆建馆时期的亲历者,此后从1956年到鲁博从事文物工作,她在那儿一干就是36年,几乎经眼了鲁迅的所有文物。前不久,其新著《鲁迅手稿经眼录》受到广泛关注,这本集合她多年研究鲁迅的结晶之作,与国家图书馆出版社全套七编78册新版《鲁迅手稿全集》同步面世,反响热烈。

初夏的一天,在丰台区一处寓所,北京青年报记者见到了91岁的叶淑穗先生,她记忆力惊人,交谈中对鲁迅手稿陆续发现、保存细节、递藏始末等等,如数家珍。叶先生坦言:“因为我深知我们的先辈保存鲁迅文物的艰辛,所以我知道它们的价值,无论它们是大还是小,都是我们全民族、我们子孙后代不可多得的瑰宝。”

盖文物库房考虑防水、防虫、防盗、防尘、防火,甚至考虑到要防原子弹

叶淑穗先生是从民国时代走来的人,她受的启蒙和教育都在民国。她的母亲姚秀贞是中国最早一批医学女大学生之一,后来在其表兄詹天佑的帮助下,成立了北京最早的私人妇产科医院“秀贞女医院”。从她记事起,母亲一直就忙碌,只要有妇女临产,母亲便急匆匆赶去出诊。母亲的认真敬业、自立自强,潜移默化地影响着叶家子女,他们长大后从事不同行业,都成为栋梁,尤其是她的哥哥叶绍荫被誉为“二战的幕后功臣”。

1946年,叶淑穗考入北京志成中学读高中,在那里遇到了温婉的叶嘉莹老师。直到今天,她还记得,“叶老师很有风度,讲起话来很动听,她讲诗歌、分析课文,朗诵得特别好,我们从她那里得到启蒙的教育,终身受益。”后来叶淑穗考入辅仁大学心理学系。不久,抗美援朝战争打响,她积极报名参军,被分配到解放军后勤学院任教。1956年从部队转业,到正在筹建的北京鲁迅博物馆工作。

叶淑穗印象很深,博物馆初建,馆里只有11个人。最初她分到陈列室工作,除了负责组织、布置展览,还要管卫生、管清洁,甚至管讲解。后来文物资料室负责人许羡苏看她工作认真细致,就把她调到文物资料室,做文物保管工作,“那时候我就跟着许羡苏先生从事鲁迅文物的保管工作。比如许广平先生把文物交给我们,告诉我这件文物是怎么样的,我拿小本记下来。这就是我最早接触的鲁迅文物和交接的原始情况。”

在叶淑穗的记忆里,我国对鲁迅文物的保护和重视程度在世界上来说也是罕见的。“在最困难的年代,国家对鲁迅文物的保护也给了极高的重视。”刚开始文物库房条件简陋,但在当时已经算讲究的,库房是专门盖的,窗户都做了防盗设施。文物局王冶秋局长指示,为了安全,鲁迅文物要放到保险柜里。“当时北京没有什么保险柜,我们专门跑到前门去找,最后还是许羡苏找着一个很大的德国产的保险柜,那时候是最好的保险柜,后来盖房子的时候用吊车吊进去的。”

但因库房盖的是平顶,一下雨就漏。上报文物局,局里批准改建。“这样,我们前后共建了四个文物库房。”叶淑穗印象很深,当时盖库房就考虑到了防水、防虫、防盗、防尘、防火,甚至还考虑到要防原子弹,专门把一个库房建到了地下,“结果头一天试着将纸张搁里头,第二天就受潮了。”无奈,只得把当时的地面建筑做库房,可是这样的库房,夏天温度太高,不利于纸张保护,在最困难的时候,文物局给馆里特批了一台空调机,“谁都没见过,觉得很新奇,但库房的条件不合适,始终没用上。后来又换成去湿机。”

陪同专家在鲁迅博物馆座谈(左二为叶淑穗)

在鲁博的众多文物中,纸张是最难保护的,如何解决纸张潮湿发霉的问题,大家一直很棘手。从中央到馆里,也很重视这个问题。叶淑穗说她们当时跟北京图书馆的一些老同志对保管纸质图书做了很多基础工作,也很懂行。她经常向他们请教,回来自己琢磨摸索。她们给书籍全都做了套子,后来发现有一种透气的玻璃纸,于是就把每件文物都装在玻璃纸里,再往屋子里面放吸水的石灰,天天倒换石灰。王冶秋任文物局局长时经常来检查她们的这些日常工作。

后来又从故宫调来一批楠木和樟木,比着文物的大小量好尺寸,到前门去找老师傅定做了楠木盒,盒的里面是樟木,这样又防潮又防虫。按文物的尺寸做盒子,摆放得很整齐、很讲究,“领导来看了都很赞赏,中央档案馆的人也来参观,很欣赏我们这种樟木和楠木做的盒子。直到现在,馆里都用这些盒子装鲁迅手稿。”

直到现在,馆里年轻人遇到不清楚的问题,还给她打电话

也有说起来不那么轻松的日子。1966年6月,国家文物局将一部分鲁迅手稿调到了文化部,当时叶淑穗是经手人。“批条的情况是文化部革命领导小组和文物局批了,北京市委批了,北京市文化局也批了,他们说为了保护,就把鲁迅手稿调走了。”她还去看过保存在文化部的手稿,觉得心疼,“那儿的条件还不如我们,他们是把手稿放在铁柜里,房子还西晒。”

1967年1月,她们得知戚本禹从文化部保密室将这批书信全部取走,当时很着急也没办法。到了1968年3月2日,她们才从街头的大字报上看到戚本禹被捕入狱的消息。戚本禹事件出来以后,叶淑穗还曾经被审过。“半夜叫我去说手稿怎么拿走的,我说我都有批条。他们看到中央批的,北京市批的,文化局批的,都有签字,就说以后再谈吧。”

做文物工作有做不完的事。叶淑穗当文物组组长时,一度觉得担子很重,经常下班了走在路上突然想,“哎呀,窗户关好了没有?”又返回去看一遍才放心。有一次北京下大雨,半夜听着狂风暴雨,她越想越觉得“不行”,起来直奔馆里。没有公交车了,她就站在路边拦车,好不容易有个好心司机答应捎她一段路,到了复兴门人家有要紧事走了。她下车走到阜成门,全身都湿了。庆幸的是,把库房打开一看,房檐、地面都没有漏进雨水。

叶淑穗笑言那时候家里两个孩子都不用她管,“从小就脖子上挂个钥匙,给他们饭票自己找食堂吃饭。”有几次她忘了给儿子饭票,后来问儿子“你们怎么办的?”儿子说:“就不吃了呗,反正也见不到妈妈。”她印象很深,“文革”期间,丈夫去了贺兰山。有一次她下班回家,两个孩子睡觉了,门锁了,怎么叫都叫不开。她不想吵醒邻居,就在外面遛了一宿,那是个春夏之间的天儿,晚上挺冷,“哎呀,冻得够呛。”回忆往事,她不禁轻声感叹年轻时候真是好精力,白天要接待、讲解,还要处理很多日常事务,晚上都要加班学习,然后坐335路最后一班夜班车回家,“有时候回家写稿写到天亮,抬头一看,哟,该上班了,然后洗洗脸就去上班。”

陪同曹靖华(坐者)、曹苏玲(左一)参观鲁迅故居

为了保管好鲁迅文物,叶淑穗不仅通读了鲁迅全集,还把资料室收藏的众多鲁迅藏书、手稿和各式文物,全都记在脑子里,渐渐成了鲁迅作品与文物的“活字典”。有一次,叶淑穗负责讲解,给鲁迅好友、翻译家曹靖华留下深刻印象。后来,曹靖华一有问题就打电话问她,她很快就能做出准确的回答。曹靖华后来评价说:“叶淑穗对鲁迅先生原著、资料很熟悉,全装在她的心里。”

每当发现了新材料,叶淑穗也会主动提供给专家、学者做研究,可她总是谦虚地说自己的方法很“笨”,都靠手抄、靠脑子记。在鲁博研究员萧振鸣看来,现在不可能有像叶淑穗先生这样的人了,“她和鲁迅文物打了60多年交道,可以说毕生就做了保管并研究鲁迅文物这一件事。直到现在,馆里的年轻人遇到不清楚的问题,还给她打电话。”

在她看来,许广平是一位独立、坚强、勇敢的女性

叶淑穗坦言,那时候她既管文物,又征集文物,还要跟鲁迅同时代的人取得联系。因为这样的接触,她得以了解那些前辈们在那个黑暗年代、在那些险恶环境下,为保护鲁迅文物而不惜付出生命代价的艰辛。对此她感触很深,“鲁迅同时代的那些老人对鲁迅文物视为珍宝,他们对我们很亲切,我对他们也很有感情,所以文物保管对我来说就是一句话,责任重于泰山。”

还是在鲁博开馆前,有一次叶淑穗跟着许羡苏去许广平当时在北海公园旁边的住所。许先生自己搬出一个大箱子,将手稿一件件交给她们,并对每件手稿的经历做了详尽介绍。

在介绍一页《表》的译稿时,向她们讲了当年萧红、萧军意外发现这个鲁迅手稿的故事:当时二萧上街买油条,小贩将油条包好递到他们手中时,意外发现那张包油条的纸竟是一页鲁迅手稿!他们惊喜地写信给鲁迅并将手稿送还。“许先生还指给我们看手稿上残留着的几块油渍。那天,许先生还讲了很多鲁迅生前如何不在意自己手稿的事情。许先生回忆说,很多手稿都是她背着鲁迅偷偷收起来的,有的甚至是从厕所里发现后藏起来的。”许广平是广东番禺人,叶淑穗也是广东番禺人,她以前经常去许广平家里,有时候许广平还跟她说广东话,在感情上有一种亲近。叶淑穗还记得许先生向她谈起过,在鲁迅逝世以后,她和海婴搬到上海霞飞坊64号,她们母子俩在日本侵占的上海,日子过得十分艰难。当时为保护大批鲁迅遗物,实在不容易。但是许先生极少提到自己。她曾感慨地向叶淑穗回忆起一段经历:一次日本宪兵来搜查,在千钧一发的情况下,她家的一位女工勇敢地用身体挡住三楼藏书室的门,对宪兵说“三楼租给别人了”,那些敌人才没有上楼搜查。“许先生说:‘每想到险些惨遭横祸的一幕,我真的感激那位沉着勇敢的女工。’”

让叶淑穗感佩的是,许广平将所有鲁迅文物都交给了国家。“交文物的过程都很简单,她有时候打电话说,我这儿又发现了鲁迅的手稿,你们快来拿。我们就去了,像《鲁迅日记》等文物,那么有价值,就是这样拿回来的,没有任何仪式。”一直以来,每每想起许广平的猝然离世,叶淑穗就会感到痛惜。那时候大家都为戚本禹拿走的鲁迅手稿下落不明而焦急万分。当时馆里的“革委会”委托叶淑穗去向许先生反映情况,并请许先生指示下一步怎么办。“许先生得知情况后,忧心如焚,连夜给中央写信。由于极度的焦急和劳累,心脏病突发,1968年3月3日不幸与世长辞。”第二天叶淑穗到她家里去,看见海婴,难过地说:“你看我小本记的这么多的问题都还没来得及问。”

在叶淑穗看来,许广平是一位独立、坚强、勇敢的女性,“年轻时她就是学生运动的骨干,与刘和珍她们并肩作战,写下大量揭露和批判段祺瑞政府黑暗统治的檄文。她跟鲁迅在一起以后做了挺大的牺牲,她不再工作了,陪伴在鲁迅身边,操持鲁迅的衣食住行,维护鲁迅的健康,可以说在许广平的陪伴和帮助下,鲁迅的最后十年是他最辉煌的人生。”

与曹靖华(左)、周海婴(右)合影

叶淑穗对自己从事的工作充满自豪,使命感让她尽心尽力地尊重和保护鲁迅文物,生怕辜负老辈人的嘱托。老局长王冶秋去世之前,叶淑穗去看他,王冶秋把当时保护故居的经过向她讲述,让她肃然起敬。

我国现代民俗学的奠基者之一江绍原先生在世的时候,叶淑穗经常去看他和他的儿子——那个很有名的“中国的保尔” 江幼农。有段时间江幼农常常写信给她说,八道弯的树砍了,八道弯的墙快弄掉了,一有消息就通知她,呼吁奔走,“有一天,天特别冷,我去了看江先生,屋里很冷,老先生坐着用被子盖着,孩子们都上班了,我就帮他把火炉生上。”

冯雪峰先生临终前的话也让她至今难忘,“我们以前常请他来讲一些鲁迅的事迹,他每次都准备得特别认真。他最后得了肺癌。最后一次去看他,我都要走了,他说你再坐一会儿。听了这个话,我都要流眼泪了。先生最后说,我们作为唯物主义者就是要尊重历史,我告诉你,有些人说的‘鲁迅秘密读书室’都是不存在的,你将来有机会要把这个纠正过来。海婴也说,有的事情我们不说的话,将来的人就不知道了。我深深地记着,我觉得作为我们这一代,应该维护历史真实性,不然将来很多事情就要以讹传讹了。”

想尽力给鲁迅研究界、给读者留一些东西

很长一段时间,鲁迅手稿研究在业界热度很高,不仅学术界、博物馆关注,出版社也不断出版新书。但是一篇关于《新青年》的手稿,一些同志认为是鲁迅手稿,但上面的笔迹叶淑穗直觉和鲁迅的笔迹“有点不像”。虽然查遍了有关资料还找不到根据,她仍然坚持自己的疑问。

当时很多人笑她,让她别说了,“五八年就定了的是鲁迅手稿,百分之百就是鲁迅的。”她感到委屈,回家也很难过。那时候她的丈夫痴迷篆刻,对文字很敏锐,他看了也觉得不像鲁迅笔迹,便安慰她:“他们不信,咱们就用笨办法,一个一个查。”夫妻俩查遍了当时《新青年》几位编委的手迹,又把这篇《新青年》手稿中的字与其相对照,全都找出来复印,生生把一个复印机都“印”坏了。

在逐一比对中,看到胡适的笔迹最相近。为慎重起见,他们又把胡适不同文本上的同一个字放大之后打印出来,再仔细看,写法一样!拿出这样有说服力的比对,很多人便无话可说了。得到确认,夫妻俩感到欣慰。

叶淑穗为人、做学问始终坚持实事求是,她研究工作的重点方向是鲁迅手稿的阐释、解读,经常对鲁迅史料的讹误提出意见。她抽出一本精美的、影响力很大的书,书里夹着很多小纸条,她说那是她看书时做的勘误标记。“我觉得出版社应该以内容严谨为第一,而不是说把书印得多漂亮,像这里头一共有二百多处错误。有些是写错了,比如最早把《阿Q正传》介绍到苏联的是王希礼,这里面写的却是曹靖华。还有些地方不是把年代弄错了,就是弄颠倒了。”而最令她痛心的是,有些书直接面对的是学生,“只要看到这样的情况,我就要说。”

叶淑穗所坚持的人生态度和戎马一生的丈夫也有很大关系。上世纪五十年代,叶淑穗在解放军后勤学院当文化教员时,所教的学生是参加过长征和历次革命战争的同志们。刚开始她上课很紧张,那些学生下课就跟她说:“老师,你别怕,放大胆子讲。”她教语文,班长孙日修负责收、交作业,接触多了,她才知道,别看班长岁数不大,却是个参加过抗日战争、抗美援朝的“老兵”,而且小时候为保护村里人只身到炮楼里,被重打了八军棍,之后他从地方参加八路军,经历过淮海战役、渡江战役的战火洗礼。后来,这个“老兵”成了她的丈夫,两人扶持着走过风风雨雨,“他好像就没有不会干的事,踩缝纫机都可以,我家孩子小时候的衣服都是他做的。我下放劳动时,他去看我,帮我们拆洗被褥,我们几个同志的被子都是他给做的。”

孙日修、叶淑穗夫妇

听相濡以沫的两位老人说着从前的日子,空气都是甜的。丈夫孙日修不仅支持叶淑穗的工作,还默默帮馆里做了很多具体的事。有一次馆里准备出版周作人日记,那时候没有复印机,全都要手抄一遍,再拿去给出版社。孙日修就担起抄写的工作,“做了好多别人不知道的事。”叶淑穗笑着说。96岁的孙日修坐在一旁的沙发上,爽朗地笑着说:“我不帮她怎么办,为了文物的事,她回家不知道哭了几鼻子。”

当没什么人再能说起当年那些不寻常的岁月,叶淑穗担心历史渐渐被人们遗忘。她觉得自己接触了这么多事情,可以写更多的文章,“要说有什么遗憾,其实对于研究这块我是很遗憾的。”令人惊叹的是,直到现在,叶淑穗先生仍然笔耕不辍,她用手写,找人打出来,然后再自己修改。而且使用电脑、微信对她来说都没问题,“我以前没学过拼音,后来我把拼音表复印下来,对照着字典,一个一个慢慢认。有时候发微信我还要查查那个字怎么拼。”她微笑着说,“我希望能尽力整理出更多不为人知的史料,给鲁迅研究界、给读者留一些东西,这是我的责任,也以此认为不虚度此生了。”

供图/萧振鸣

文/北京青年报记者 李喆

编辑/韩世容