1

辛弃疾词,王国维喜欢“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”(王国维先生说:“古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:‘昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。’此第一境也。‘衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。’此第二境也。‘众里寻他千百度,回头蓦见(当作‘蓦然回首’),那人却在灯火阑珊处。’此第三境也。”参见王国维:《人间词话》,中国文史出版社。)。

我喜欢的,是“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”。

我在《待从头收拾旧山河》里说,唐代饱受藩镇之害,宋代为防武人作乱,实行了重文轻武的政策,像岳飞、韩世忠这样出入杀场的武将,自然受到皇帝的猜忌,认为“政治上不可靠”。吊诡的是,文强武弱,使大宋饱受金国摧残,大金与大宋,形成了天生的施虐与受虐的关系,相互依存,相得益彰,犹如绝配,缺一不可,而大宋江山一次次被入侵,版图一次次缩水,又把文人逼上战场,一心想做皇帝心中忌惮的武将,辛弃疾就是其中之一。

南宋淳熙八年(公元1181年),四十二岁的辛弃疾刚刚接到两浙西路提点刑狱公事的任命,就遭到台官王蔺的弹劾,说他“用钱如泥沙,杀人如草芥”([元]脱脱等撰:《宋史》,中华书局。),被朝廷不由分说地罢了官,举家迁往信州(今江西省上饶市下辖信州区。),从此闲居十年。

信州是今天的江西上饶,站在文人的立场上,那里不失为一个修身养性的好地方。何况信州这个地方,就像今天的名字一样,是一片丰饶肥沃之地,群山映带,水田晶亮,在历史战乱中屡次南迁的中原人,把曾经遥远的南方,开发成一片水草丰美之地,比一百年前(元丰三年,公元1080年)苏东坡贬谪的黄州要舒服得多。我曾经多次抵达赣南,发现那里根本不是我想象中的“瘴疠之地”“老少边穷”,而是一派江南景色,于是写下了这样的文字:只要翻越那些青翠的山岭,我们就会站在山间的平地上,感受它的阔大沉静。阳光照彻,大地明亮。它浑圆的弧度,如女人凸凹有致的身体,温柔地起伏。(祝勇:《赣州围屋》,见祝勇:《烟雨故宫》。)尤其对于报国无门的辛弃疾来说,刚好可以在这里寄情山水,疏放自我,让山野的清风,稀释自己内心的惆怅。

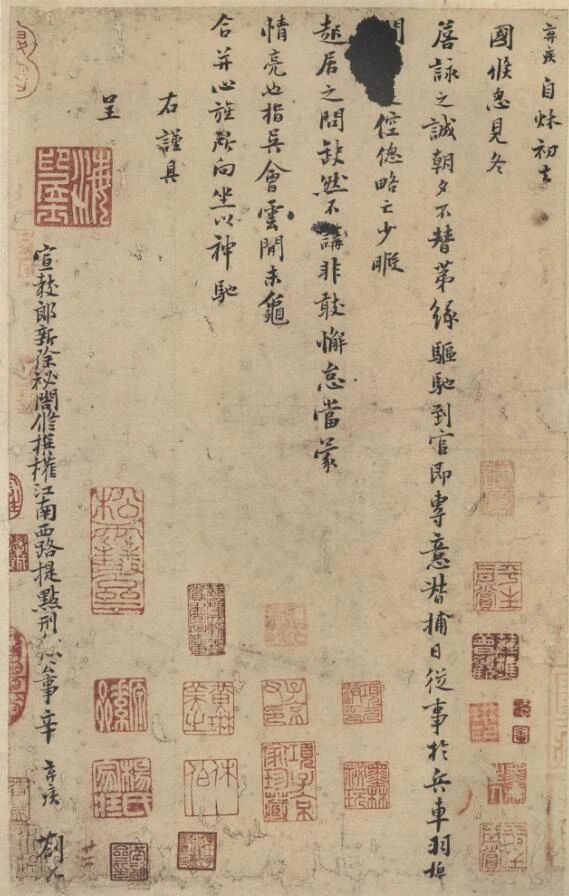

辛弃疾《去国帖》册页,北京故宫博物院藏

辛弃疾也试图这样做,在信州,他濒湖而居,湖原本无名,他取名“带湖”,又建亭筑屋,植树种田,花晨夕月,流连光景,散淡似神仙,就像他词中所说,“秋菊堪餐,春兰可佩,留待先生手自栽”([南宋]辛弃疾:《沁园春·带湖新居将成》,见《辛弃疾词选》,人民文学出版社。),有山川花木可以悦目,有醇酒佳酿可以悦心,倘是我,那一定是乐不思蜀了。天下事都是皇帝的家事,一如法国国王路易十四所说:“朕即天下。”他老人家不操心,我操哪门子闲心?但范仲淹一句话,早已为宋代士人奠定了精神底色,就是“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君”([北宋]范仲淹:《岳阳楼记》,见《古文观止》,中华书局。),所以他们是进亦忧,退亦忧,无论咋的都要忧。即使身在江湖,亦心向庙堂。固然“秋菊堪餐,春兰可佩”,辛弃疾接下来却写“沉吟久,怕君恩未许,此意徘徊”。其实,已成太上皇帝的赵构正忙着吃喝玩乐,接班人宋孝宗赵昚在隆兴元年(公元1163年)又惨败于金国,早已没了从前的锐气,“隆兴和议”之后又陶醉在“中外无事”、偏安一隅的升平景象中,哪里顾得上管他。“怕君恩未许”,不过是自作多情罢了,“此意徘徊”也只是一种矫情。但经过了金戈铁马、浴血厮杀的辛弃疾,终究是放松不下来的。

或许是宋代的内部危机过于深重,来自外部的挤压过于强烈,“靖康耻”已成天下士人心中永久的伤疤,他们的危机感,他们的心头之恨,始终难以消泯。他们对江山社稷的那份责任感,正是这心头之恨激发起来的。岳飞《满江红》里的“臣子恨”,到了辛弃疾词中依然延续着:“今古恨,几千般,只应离合是悲欢?”“还自笑,人今老,空有恨,萦怀抱。”这种责任感,使宋代文人很男人,很有保护欲,很想冲锋陷阵,一点不像如今电视剧里,“小鲜肉”泛滥,“娘炮”横行。他们不能过风平浪静的日子,因

为国家没有风平浪静,他们看到的,是“长安父老,断亭风景,可怜依旧”。所以一时的安逸,不能让他们身心舒坦;“竹树前溪风月,鸡酒东家父老,一笑偶相逢”,也只是故作潇洒;高山流水、春花秋月,对他们早已形同虚设。

淳熙十一年(公元1184年),苏东坡离开黄州并与王安石会面一百年后,司马光完成《资治通鉴》一百年后,李清照出生一百年后(以上皆为公元1084年),辛弃疾写下了这首《破阵子》(此词创作具体日期不详,存此一说。)。这首词是写给他的朋友、永康学派的创立者、著名词人陈亮的,因为就在那一年,陈亮被人告发“置毒害人”,成了故意杀人的嫌犯,被逮捕下狱,消息传到信州,辛弃疾心念这位才气超迈、一心报国的友人,也勾起了自己壮志难酬、英雄迟暮的愤懑,于是为陈亮,也为同病相怜的自己,写下《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》:

醉里挑灯看剑,

梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,

五十弦翻塞外声,

沙场秋点兵。

马作的卢飞快,

弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,

赢得生前身后名,

可怜白发生!

([南宋]辛弃疾:《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》,见《辛弃疾词选》,人民文学出版社。)

“醉里挑灯看剑”,是说在醉中把灯芯挑亮,抽出宝剑仔细打量。“梦回吹角连营”,是说他在梦里听见号角声起,在军营里连绵不绝。“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”,是说把酒食分给部下,让乐器奏起军乐,这是在秋天战场上点兵列阵,准备出发。

“马作的卢飞快”,是说战马像“的卢马”样跑得飞快。“弓如霹雳弦惊”,是说弓箭像霹雳一样离弦。“了却君王天下事,赢得生前身后名,可怜白发生!”意思是一心想收复失地,替君主完成大业,取得传世的美名,可怜自己一梦醒来,竟然是满头白发!

一醉一梦,一醒一怜,折射出辛弃疾内心的无奈与苍凉。

2

“沙场秋点兵”的峥嵘岁月,辛弃疾在记忆里一次次地回放。“十步杀一人,千里不留行”,这事李白干没干过,已无从查考,但辛弃疾确实干过,而且干得漂亮。

辛弃疾出生的那一年(绍兴十年,公元1140年),正是金兀术“戊午和议”,分三路向南宋进攻,岳飞取得郾城、颍昌大捷,乘势占郑州、克河南(河南府,今河南省洛阳市。)、围汴京,在中原战场上威风八面的年月。因此说,抗金是辛弃疾的胎教;辛弃疾的身体里,天生带有战斗的基因。一年后,“绍兴和议”达成,淮河中流成为宋金分界线,辛弃疾的老家山东历城(今山东济南城郊。)沦为金国“领土”。又过一年,岳飞含恨而死,又为辛弃疾的成长,蒙上了一层悲怆的底色。辛弃疾出生时,他还是宋朝人,长到一周岁就成“金国人”了,或者说,是宋朝沦陷区居民,到二十多岁时返回南宋,才正式“恢复”了他宋朝人的身份。

辛弃疾是在绍兴三十二年(公元1162年)第一次回到南宋的。一年前(金正隆六年,公元1161年)金国皇帝完颜亮定都汴京之后,撕毁“绍兴和议”,进攻南宋,开始了第三次宋金大战。北方义军趁势而起,耿京、义端领导的义军,就是两支战斗在敌人后方的两支起义部队。辛弃疾也组织两千人,在济南南部山区起义反金。不久,他率部投奔耿京,成为耿京部队里的“掌书记”,又去劝说义端与耿京联合,以壮大声势、统一指挥,没想到义端从辛弃疾那里盗走了耿京的节度使印,奔向金营,要向金人献印。耿京一气之下要杀辛弃疾,辛弃疾说:“请给我三天时间,到期如不能擒拿义端,我情愿受死。”

短短三天时间,决定着辛弃疾生死,也决定着义端的生死。辛弃疾揣测,义端一定是向金营的方向跑,就向金营的方向追去。我不知他的跨下马是否比得过三国时刘备的坐骑“的卢马”,但我想象得出二十三岁的辛弃疾纵马飞奔的英姿。不管“的卢”不“的卢”,他最在乎的,是义端的头颅。对那颗光溜溜的头颅(义端原是和尚),辛弃疾心驰神往、志在必得。终于,他远远地看见了那颗闪亮的头颅,毫不犹豫地追上去,把义端生擒活捉。义端央求道:“你的长相像青兕,你的力气能杀人,求你不要杀我。”但话音刚落,他的脑袋就搬了家。辛弃疾用自己的剑砍下了他的头,那或许是辛弃疾生命中第一次杀人,却杀得果断,杀得痛快。“上马能击贼,下马能草檄”([南宋]李伯玉:《送萧晋卿西行》。),辛弃疾做到了。在他眼里,像西晋宰相王衍那样不论政事,专事空谈,结局只能是亡国(“夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首”),平定中原,建功立业,才是儒生该干的事(“算平戎万里,功名本是,真儒事”(《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》,见《辛弃疾词选》,人民文学出版社。))。很多年后,辛弃疾“醉里挑灯看剑”,看的不知是不是他当年的这把杀人剑。

辛弃疾第一次回归南宋,是与耿京义军的“二把手”贾瑞一起到达建康(今江苏省南京市。),代表耿京与朝廷谈判归附之事。耿京义军归来,对正在建康巡幸的宋高宗来说是大喜过望,“即日引见”。这也是辛弃疾与宋高宗两位南宋书法家的第一次见面,但我想他们讨论的事情与书法无关,而与抗金有关。那一天,宋高宗授予耿京天平军节度使一职,授予辛弃疾承务郎、天平节度掌书记(《三朝北盟会编》,卷二四九,参见邓广铭:《辛弃疾传·辛稼轩年谱》,生活·读书·新知三联书店。)。

辛弃疾没有想到,当他从南方返回山东,耿京却被手下张安国(原是一支小型起义部队首领,被耿京收编)暗害。耿京之死,让义军呈现溃散之势,许多人投降金国,不愿投降的士兵,许多被当作了“人质”,劫持到金国。他们归附南宋的所有努力,几乎要化为乌有。

但辛弃疾不认输,他找到了当地军将李宝、王世隆,又约集了忠义军马全福等共五十人,纵马奔向济州,趁着张安国饮酒庆贺、得意忘形之时,入帐直接绑走了张安国。张安国连“醉里挑灯看剑”都来不及,就成了辛弃疾的俘虏。等张安国的部下反应过来,辛弃疾的五十轻骑早已踪影全无。

辛弃疾马不停蹄,星夜兼程,抵达济州城,策反了张安国的一部分士兵。张安国手下(其实是原来耿京的手下),有许多士兵本来就不愿投降金国,就加入了辛弃疾的阵营。辛弃疾这支轻骑小分队,瞬间壮大成一支万人之师。辛弃疾就带着他的队伍,踏着夜晚的露水行进,渴不暇饮,饥不暇食,跨过黄河,向淮泗地区一路挺进,经建康,抵临安,把这支万人部队,还有五花大绑的张安国,一起交给南宋朝廷。高宗下令,将张安国斩首。这一行动,成为辛弃疾军旅生涯最传奇的一笔。

然而,辛弃疾或许不会想到,归附朝廷,不仅不能实现他抗金的梦想,而且从此戴上了“紧箍咒”,他越想奔赴战场,战场就离他越远,借用陆游诗句,是“报国欲死无战场”([南宋]陆游:《陇头水》,见《但悲不见九州同——陆游集》,河南文艺出版社。)。

从此,一心抗金、恢复中原的辛弃疾就被南宋朝廷“晾”了起来,他在南宋的怀抱里一共度过了四十五载,一直没有得到施展抱负的机会。

淳熙元年(公元1174年),迷蒙的秋色里,辛弃疾登建康赏心亭,不知是否会想起自己第一次到建康,面见高宗,谈论收复大业时的那份慷慨激昂。面对楚天千里,水随天去,无尽的惆怅袭来,写下这样沉郁顿挫的词句:

落日楼头,

断鸿声里,

江南游子。

把吴钩看了,

栏杆拍遍,

无人会,

登临意。

下阕写道:

可惜流年,

忧愁风雨,

树犹如此!

倩何人唤取,

红巾翠袖,

揾英雄泪!

([南宋]辛弃疾:《水龙吟·登建康赏心亭》,见《辛弃疾词选》,人民文学出版社。)

晋朝桓温北伐,途经金城,当年手植的柳树已有十围之粗,这时光的流转,这事业的未成,叫人情何以堪!无情未必真豪杰,还是使人,请一位红巾翠袖的女子,去为英雄擦干脸上的泪痕吧,言外之意是,他连这样的红颜知己,都找不到。

3

绍兴三十二年(公元1162年),宋高宗赵构把皇位传给赵伯琮(后改名赵昚),自己住进了由秦桧旧邸改修的德寿宫,舒舒服服地当起了太上皇。

宋孝宗赵昚,开始是有着北伐之志的。隆兴元年(公元1163年),宋孝宗起用张浚,出征北伐。北伐之初,宋军势如破竹,很快被胜利冲昏头脑,内部又生出裂隙,宿州(今安徽省宿县。)一战,一夜惨败,仅丢下的盔甲,就有三万多件。

北伐失败,挫伤了宋孝宗的意志,用史书上的说法,是“用兵之意弗遂而终”;太上皇赵构的掣肘,更使他心灰意冷,把这个心怀大志的皇帝生生逼成了只知吟诗弄墨的风流雅士,他自己说,自己“无他嗜好,惟书字为娱”。在今天的美国大都会艺术博物馆,收藏着他的“池上诗团扇”,上写:

池上疏烟笼翡翠

水边迟日戏蜻蜓

一个皇帝,在水边上戏蜻蜓玩,也实在是闲到了无聊。

大都会艺术博物馆还藏着他的“渔父诗团扇”,上写:

轻舠依岸着溪沙,

两两相呼入酒家。

尽把鲈鱼供一醉,

棹歌归去卧烟霞。

团扇上的这首小诗是以渔父的口气写的,自《楚辞》以来,渔父在中国文化中业已成了避世隐身、钓鱼江滨的隐士象征,孝宗皇帝以渔父自诩,酒家买醉,棹歌而去,又希望自己像渔父那样通透,不为世事所困,“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足”(《楚辞》,中华书局。),无论世界清浊都是一样的开心,一样的没心没肺,何其洒脱,又何其无奈。

倒是他的书法可以一观,他承继了赵构的风格,乍一看“池上诗团扇”,还以为是赵构写的,难怪《书史会要》中说:“孝宗书有家庭法度。”即使是写字,也脱不掉太上皇的影响。

孝宗遗墨比较稀见,除了“渔父诗团扇”,还有《后赤壁赋》等。孝宗《后赤壁赋》卷,为泥金草书,书写苏东坡《后赤壁赋》全篇,共三十六行,钤朱文“御书”(大葫芦形)、“御书之宝”二印,现藏辽宁省博物馆。

宋金签订“隆兴和议”,一切又回到了原点。淳熙元年(公元1174年),宰相虞允文去世,更让北伐中原的希望化为泡影。当年完颜亮率金军南下时,宋金在长江边的采石决战,虞允文几乎靠一人之力,力挽狂澜,让大宋转危为安。毛泽东在读到这段历史时评道:“伟哉虞公,千古一人!”

但在虞允文时代,辛弃疾并没有得到政治机会。相反,虞允文去世后,叶衡于同年十一月官拜右丞相,辛弃疾反倒有了“用武之地”。叶衡在不到十年内由地方小官升任丞相,其升迁速度十分罕见。叶衡也是抗战派,更是辛弃疾的旧友,对辛弃疾了解而且赏识。叶衡主持朝政,又点燃了辛弃疾北定中原的渴望。

这一段时间,辛弃疾心情是欢畅的,这一点可以从《洞仙歌·寿叶丞相》中看出来。在这首词中,辛弃疾写:“相公是,旧日中朝司马。遥知宣劝处,东阁华灯。”他把叶衡比作司马光,把自己当成是“东阁贤士”。

辛弃疾没有想到,自己的“用武之地”,竟然是镇压起义、平息内乱。淳熙二年(公元1175年),茶商赖文政率茶商四百多人在湖北起事,击溃了名将王炎的正规军,又转战江西,打败了老将贾和仲。两次惨败,震动朝廷。叶衡认为,试练一下辛弃疾军事才能的机会到了,于是举荐辛弃疾,前往镇压茶商起义的战场。

辛弃疾没有辜负叶衡的期望,不出半年,他就成功地诱杀了赖文政,收编了茶商的余寇,为朝廷平了内患。《宋会要》载:“淳熙二年闰九月二十四日,上(孝宗)谓辅臣,曰:江西茶寇已剿除尽。……辛弃疾已有成功,当议优于职名,以示激劝。”(转引自邓广铭:《辛弃疾传·辛稼轩年谱》,生活·读书·新知三联书店。)

但命运仿佛始终在捉弄辛弃疾,就在辛弃疾热血沸腾,准备一展身手之际,叶衡却黯然罢相了。叶衡在朝中前前后后连一年都没有待够,就在淳熙二年(公元1175年)九月匆匆“下了课”。他去职的速度,就像他的升迁速度一样迅猛。

淳熙二、三年(公元1175、1176年)间,辛弃疾任江西提点刑狱,经常巡回往复于湖南、江西等地。他来到造口,俯瞰不舍昼夜流逝而去的江水,思绪如江水般起伏,写下一首《菩萨蛮·书江西造口壁》,词云:

郁孤台下清江水,

中间多少行人泪?

西北望长安,

可怜无数山。

青山遮不住,

毕竟东流去。

江晚正愁余,

山深闻鹧鸪。

([南宋]辛弃疾:《菩萨蛮·书江西造口壁》,见《辛弃疾词选》,人民文学出版社。)

梁启超《艺衡馆词选》说,《菩萨蛮》以小令而作激越悲壮之音,空前未有。(“《菩萨蛮》如此大声镗鞳,未曾有也。”)

(本文有删减,全文见《当代》2021年5期)

作者:祝勇,1968年生于辽宁沈阳,作家,学者,故宫博物院故宫文化传播研究所所长。已出版长篇小说《旧宫殿》《血朝廷》、历史散文集《纸天堂》等,十卷本《祝勇故宫系列》由人民文学出版社出版。

来源:当代

编辑/韩世容