“如果冬天湖面结冰了,那些住在公园里的鸭子会去哪里?”

“喂,你知不知道啊,没有什么,我就是问问;冬天鸭子会去哪里?”

《麦田里的守望者》中霍尔顿·考儿菲尔德反复向萍水相逢的出租车司机问及这个问题;当然,突然提及这种无厘头问题的后果无非是引得司机烦躁无比,破口大骂。考儿菲尔德被退学后整日流浪在纽约的街头,于物欲堆砌的街道和歌舞厅徘徊,偶然间却想到了和环境格格不入的鸭子。远处的鸟儿会去哪里呢,肯定不会留在虚伪流俗的城市里吧?可是他们会去哪里呢,这些美好纯洁的生物。考儿菲尔德向周遭的人提出近乎奢望的发问,别人却每每避开直接的答案,似乎在阳光下扇动的绒羽自几年前开始就再也未到访过他们的记忆了。

羽毛温柔的触感赋予鸟类一种难以触及的美好,它们生来就不属于冷硬逼仄的工业森林,它们的羽翼不染纤尘。夕阳下划过天空的鸟群绕过被雨水剥蚀钟楼,穿过立柱阴影被无限拉长的拱廊,最终停在屋檐与电线上;数不多几位抬头望天,目光放空的人在黑压压的车流与人群和电线上模糊如黑点的剪影遥遥对望。即使那些黑点没有张开翅膀彰显鸟类整齐排布的羽片,人们还是知道那些自由的生物就在那里,人们还是知道那片橘红色的天空它们来过。《伦敦泰晤士河上的清晨》中,一只海鸥在月亮和码头之间平静滑翔;渡轮的桅杆与浓烟随着镜头虚化于海面,混沌成仿若碳素颗粒的雾气充斥着后景,海鸥近乎锋利的翅膀划开阴沉的空气,游刃有余。

日光温暖却不灼热,空中畅通无阻,人类也常常幻想在橘红或靛蓝的天光中划过树梢和高墙,体验一把指尖轻而易举拂过清风,切开气流的自由;令人遗憾的是目前还无法完全实现“成为鸟类”的奇异白日梦,于是人类便将狂舞的,左冲右撞的想象系于鸟的几根尾羽,鸟类纤细的身躯也就承担了其本身生命未曾承受之重。

在童话故事《蓝鸟》中,一位公主被囚禁于城堡,而王子为见到她变成了一只蓝色的鸟。它拥有罕见瑰丽的华贵羽毛,项上的王冠代表王子的地位,正亲昵地靠在画中人的手边,为身处牢笼的她带来一丝若即若离的自由。

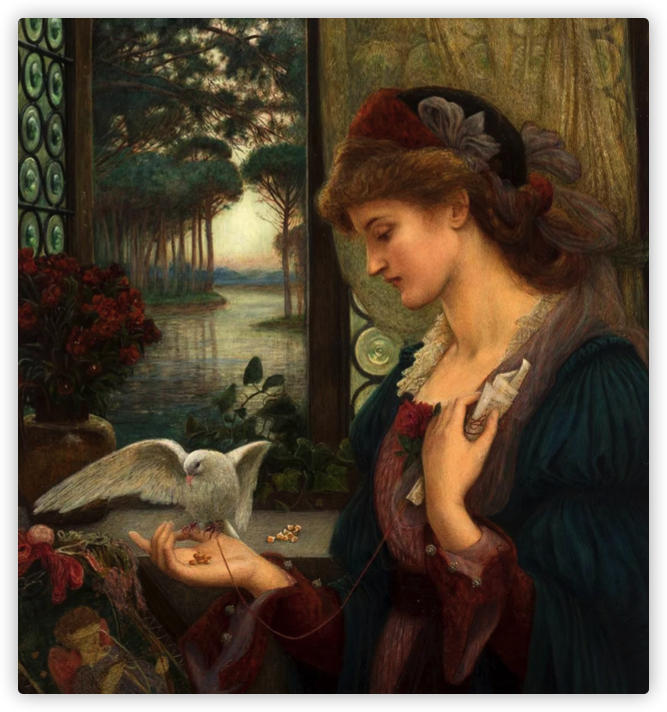

鸟类的羽毛浸润了人类深沉的爱;它们婉转旖旎的清啼,爪子上小心缠绕的书信,红色浆果间偷偷露出的小巧的喙也是。玛丽·斯巴达利·斯蒂尔曼的画作《爱的信使》中,美人正将从白鸽送来的信纸放在离自己心脏最近的位置;她似乎并不着急拆开一阅,而是沉静地合眼感受着心跳连接脉搏与薄薄信纸的悸动。或许是爱人的来信过于沉重也过于脆弱,爱存在于纸张时,即便仅仅是再简单直白不过的一句“我爱你”也足以将写字台压垮。在此,鸽子拥有极其纯粹的象征意义,作为维纳斯最喜欢的鸟儿,它象征着爱情,与画中人佩戴的玫瑰一同奠定了整张画温柔澄澈的基调;观众似乎被代入画中人的闺房,那里充斥着玫瑰色的共情。

人类十分热衷于把自身的欲望和幻想投射于这些鸟儿身上。

朱塞佩·阿尔钦博托的矛隼目光炯炯,利爪强劲,象征着王室贵族的权柄。猫头鹰两眼微微闭合,爪下握着奄奄一息的老鼠,羽毛平整,神情宁静肃穆,于是便成为了许多童话故事中固定的“慈祥智慧的猫头鹰爷爷”。金蓝色羽毛的公鸡被带着浮夸领口的贵族女性单手抱着,成为了她华美身份的添头。可在我的印象中,矛隼分明是一种雪白中夹杂一点灰的漂亮生物,它们的腿很长,还穿了一条雪白的“毛裤”;猫头鹰会在受到惊吓时瞪大眼睛,张开嘴巴,把翅膀张开成庞大的圆拱状虚张声势;至于公鸡倒是没有什么记忆,只觉得是一种羽毛光泽油亮的,争雄斗狠的生物。当然,我这些奇怪的印象片段与画中描摹的鸟类形象并不冲突。

然而最悲惨的非乌鸦等一系列被人们冠以“厄运”之名的鸟类莫属。“秃鹰是卑鄙的食腐动物”“乌鸦盘旋在阴暗的古旧房屋之上,墓地里更不乏它的踪迹”“雨夜一声猫头鹰的鸣叫足以让人魂不附体”之类的想法成为了可怕的迷信。爱伦·坡更是为乌鸦写就了一篇诗作:主人公多次听到有什么在轻扣房门,本以为是爱慕的少女丽诺尔,不曾想却是一只”神圣往昔的健壮乌鸦“,优雅如绅士淑女的姿态,无论主人公说什么这黑暗的生物都回以”永不复还“的挽歌——爱人丽诺尔早已香消玉殒,永不复还,一如主人公破碎的心。乌鸦便在爱伦坡的成名篇中一举化身为爱,死亡与恐怖的象征。自此后,哥特式小说的场景必然有”破旧的房屋,冗长的走廊,昏暗的烛光“以及”预示不祥的乌鸦“。

我本想为乌鸦一类鸟儿打抱不平:他们确实是十分可爱聪明的生物,和其他鸟类一样喜欢吃浆果,还十分亲人会学人说话。然而一想到曾经某天回家路上路过无人的小巷,两侧的槐树枝叶已经在冬天凋零殆尽,只有苍白的路灯晕开一丝厚重的阴影,而无数黑色的乌鸦正栖息在树顶并时不时发出叫声,便也觉得把乌鸦和恐怖联系起来不无道理。

但我总觉得人类的幻想与欲念有实体,会像浑浊的露水一样附在鸟儿干燥轻快的羽毛上;如果这些附属品太过沉重,它们会不会飞不起来了呢?

不管是在画中还是书中,鸟儿还是成为快乐明丽的精灵比较好,毕竟它们天生如此。它们会在冬日落满霜雪的树枝上跃动,跑到暖烘烘的烟囱里作窝,或者偷偷接近果盘里的浆果,再跳到精美的瓷器上被微醺的诗人写进纸张。

向上,再向高处飞翔,

从地面你一跃而起,

像一片烈火的轻云,

掠过蔚蓝的天心,

永远歌唱着飞翔,飞翔着歌唱。

——《致云雀》雪莱

文/张九曼

编辑/杨晓