薄如蝉翼、不足手掌大小的柔性电极贴敷在硬脑膜上,便能够采集128通路的脑电波信号。一枚纪念币大小的微型主机与电极相连,能够将脑电信号实时收集解码......脑机接口作为新质生产力的代表性领域,正在加快形成突破性科研成果和创新应用。8月30日,北京青年报记者从昌平区获悉,今年上半年,位于昌平区的北京脑科学与类脑研究所(以下简称“北京脑所”)已经完成5例脑机接口患者的植入手术,昌平区也依托脑机接口领域的重磅创新成果,谋篇布局脑机接口产业集聚区,推动相关科技成果转化。

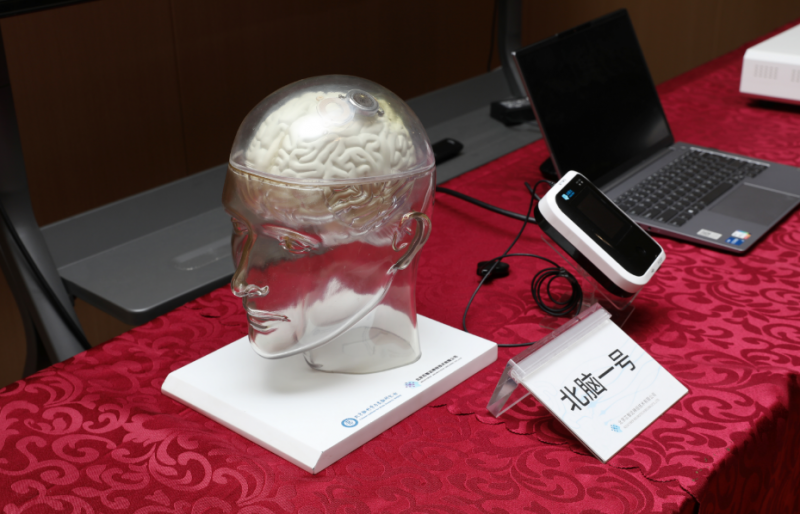

脑机接口就像是在大脑与外部设备之间的一条“高速公路”,通过识别脑电波特征将其转化为计算机指令,实现“意念”控制“动作”,不动手也能隔空操控机器。北青报记者了解到,北京脑所在脑机接口领域重磅创新成果——“北脑一号”集成了自主研发的柔性高密度脑皮层电极,以及高采样率、大通量、低功耗的脑电数据采集、处理和无线传输技术,128通道同时采集的信号通量位居国际同类产品之首,已步入研究者发起的临床试验(IIT)阶段。

“今年上半年,我们已经完成了5例患者的植入手术,针对脊髓损伤、脑卒中等导致的运动功能障碍开展精细运动解码,以及渐冻症等导致的言语障碍开展中文语言解码,进行临床验证。”北京脑所所长罗敏敏介绍,“目前所有患者术后表现良好,其中最好的一例是一位瘫痪在床5年的患者,经过脑机接口引导的康复再加上外部脊髓刺激,可以在助行器的帮助下走路。”

在“北脑一号”步入临床验证的同时,“北脑二号”系统也取得了实质性突破。相比“北脑一号”,“北脑二号”最大的特点是将电极进一步植入大脑组织。“脑电是通过神经细胞产生电活动,再通过脑膜、头骨传到头皮表面,这时信号已经变得非常差。因此有科学家提出是否可以采用侵入式脑机接口方案,即把电极扎到脑子里,从而提高信噪比,解码更多信息。”罗敏敏告诉记者。

昌平区已提前布局了脑机接口产业。在《昌平区医疗器械产业提升行动计划(2023-2025 年)》中就明确将脑机接口作为尖端产业,重点发力神经调控等领域,加快推进脑认知基本原理解析、认知障碍及神经系统相关重大疾病、类脑计算与脑机智能等基础前沿研究创新,打造全球脑科学应用领航者,有力引导形成各主体相互促进、加速技术迭代的良性创新生态,为脑机接口赛道布局和区域产业长期规划奠定了坚实的基础。

今年1月,《加快北京市脑机接口创新发展行动方案(2025-2030年)》正式印发,推动脑机接口科技创新与产业培育全链条加速突破,打造具有全球影响力和竞争力的脑机接口技术创新策源地、场景应用引领地和产业发展集聚地。作为北京市生命科学与医药健康产业的核心承载区,昌平区凭借已有的原始创新能力、产业资源集聚优势以及前期在脑机接口领域的扎实布局,成为落实市级行动方案的重要力量。

通讯员 石晶 摄影 史学海

文/北京青年报记者 张月朦

编辑/张丽