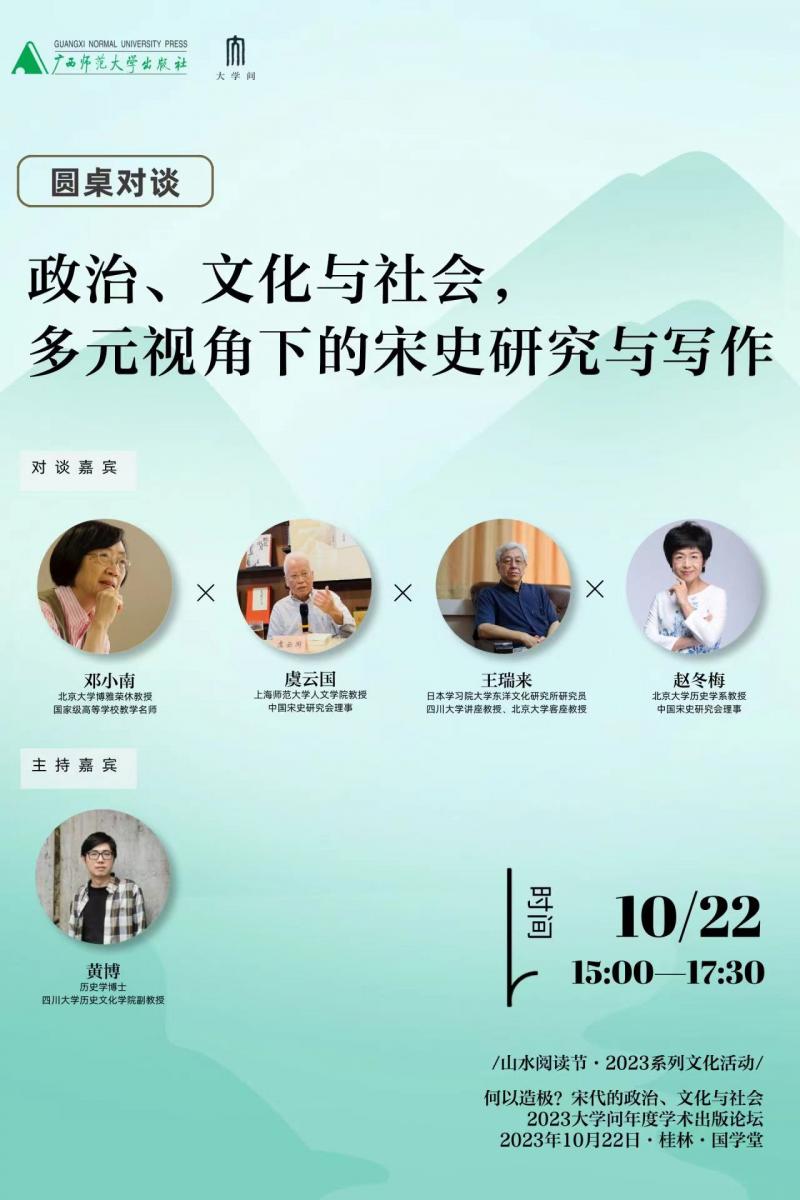

主题:何以造极?宋代的政治、文化与社会

时间:2023年10月22日下午

地点:广西师范大学国学堂

嘉宾:邓小南 北京大学博雅荣休教授

虞云国 上海师范大学人文学院教授

王瑞来 日本学习院大学东洋文化研究所研究员

赵冬梅 北京大学历史系教授

主持:黄 博 四川大学历史文化学院副教授

“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

历史学家陈寅恪先生写于1943年的这句话,近年来成为“言宋金句”。

10月22日,在桂林举办的“2023大学问年度学术出版论坛”上,邓小南、王瑞来、虞云国、赵冬梅四位专家学者莅临相关主题研讨,通过主题演讲与对谈,从自然到人文,从微观到宏观,多方面阐发了怎样准确看待文化“造极说”、怎样理性认识“宋代文化”魅力等多个命题。

宋世“造极”和“空前绝后”究竟体现何处?

“华夏民族之文化,造极于赵宋之世”

黄博:陈寅恪尝言:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”著名历史学家邓广铭先生也曾评价:“两宋期内的物质文明和精神文明所达到的高度,在中国整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。”

相对于汉唐明清,宋代文化“造极”和“空前绝后”,到底体现在哪些地方?“造极”又为什么会出现在宋,而不是唐或者明?

邓小南:首先,“古人著书立说皆有所谓而发”,都是有目的、有针对性。所以我们必须要对古人说某句话时的环境、背景尽量明了,否则很难对古人的学说有所把握。

“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”,这句话是陈寅恪先生评冯友兰《中国哲学史》下册时,写在审查报告里的。那个时候是1943年,抗日战争最紧张、最惨烈、还看不到最后胜利曙光的时候。各个王朝,特别是中国古代历史上一些主要的王朝,其实都各有“造极”之处。陈先生在1943年特别强调“华夏文明之文化造极于宋”是有特定原因的。

我们都知道,陈先生本人并非一个很狭隘的民族主义者。他其实在自己的很多文章里都强调胡汉融合的作用,比如强调印度佛教的传入,对于中国文化起到的甚至是改造的作用(至少也是一种调节和丰富)。但在1943年,他寄望“华夏文化”能呈现如树木本根的顽强再生、近似阳春气暖时的复苏。

另外,陈先生提的是“华夏民族文化”、我父亲(指邓广铭)提的是“两宋时期的物质文明和精神文明”,都不是对宋代的全面评价,至少政治、经济、军事、外交不包括在内。

而所谓“高度”,也是一个相对的高度。他们两位从来没有说过,我想他们也从来没有认为宋代就是中国历史上的盛世。老先生们当时就是有很强的分寸感的,我们今天回过头认识这个问题,我觉得也要有分寸感。并非宋代方方面面都是一个“黄金时代”,这是不符合历史事实的。

历史上的物质文明和精神文明,其成就基本上都不是偶然迸发的,而是长期积累的。从这个意义上来说,汉唐时期的物质文明和精神文明,它们当年都有空前的成就,都给宋代奠定了基础。没有汉唐就没有宋代,我们应该可以这样说。

问题可能还在于“绝后”。我们知道每一个时代基本上都在往前走,我们都可以说这些时代是有它空前的那一面的。但是不是绝后?我觉得这个“绝后”也是有限定的,这个限定也是陈先生和邓先生曾经说到过的。

王瑞来先生讲宋元之间的变革,我自己也是觉得,从蒙元时期到明清时期,在物质文化、学术这个方面,是有进步的。从这个意义上来说,它的精神文明是有提高的。但是经济上一度的周折和萧条也是很明显的。

另外政治制度上的专制和管控的方式,冬梅老师讲宋代从神宗大变法以后的变化带来的集权、专制、独裁,和唐宋以来的趋势相比,是严酷得多了。而且,我们也会看到,那种相对来说士人受到尊重的情形,在蒙元以后,在明清时期,和宋代相比有了很大的变化。有一些做蒙元史的学者,像周良霄先生、张帆老师,在他们的著述、文章里都说,经历过元代,中国在政治——管控、集权、专制、独裁这些方面,可以说某种意义上是走上了另外一条路。

何为陈寅恪心目中的中华文化之复振?

“独立之精神、自由之思想”

虞云国:刚才邓老师提出,对于陈寅恪先生的著名论断——“造极说”,要从历史的角度去全面认识。陈寅恪先生在1943年提出这个话,肯定是有他自己的寄寓在里面,他是借宋朝的文化之酒杯来浇自己胸中之块垒。

如果通观陈寅恪先生关于宋代的一系列论述,我们确实可以看到,他对宋代文化的评价总体是相当高的。比如他在给蒋天枢《赠蒋秉南序》里面,也有类似的说法:“天水一朝之文化,竟为我民族遗留之瑰宝。”

我想陈先生主要是从人文思想角度高度肯定宋朝的。相对说起来,宋代确实是比较自由开放。我认为他所肯定的,是他为王国维先生纪念碑所提的那句话——“独立之精神和自由之思想”。在这点上,宋代比起其他的帝制时代,确实是达到了他评价的高度。

所以,并不是说宋代一切文化都造极了、所有文化的层面都造极了。在以后的明清时代,还有各自发展的方面。

另外,陈先生这句“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”之后还有一句话 ——“后渐衰微,终必复振”。

对于不是搞宋史研究的大众来讲,恐怕会引起另外一种误解——所谓“终必复振”,是不是一定要回到宋代文化上面去?其实不是。他在另一个地方为中华文化提出了一个方向——一方面要吸收输入外来之学说;另外一方面,不忘本来民族之地位。

外来的好东西我们要把它吸收过来,无论是制度、文化还是其他科技方面的东西,要秉持开放的态度。另外一方面,本民族优秀的东西,也就是陈先生所强调的“独立之精神、自由之思想”,我们还要把它秉持下去,不要把它抛掉。这个才是陈先生心目中的中华文化之复振。

接下来,我把邓广铭先生关于宋代文化的论述做一个排序。

“两宋期间的物质文明和精神文明,所达到的高度在整个中国封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。”这是邓广铭先生在1986年的论述。他提出了“空前绝后”。

但是后来邓先生对于宋代文化“空前绝后”的评价好像有所修正。他为陈植锷先生《北宋文化史述论》写的前言中有这样的表述:“宋代文化的发展,在中国封建社会历史时期之内达于顶峰,不但超越了前代,也为其后的元明之所不能及。”这是他在1990年的一段论述。

这里面我认为,他是把明清之际“西学东渐”以后的文化划出来进行了一个比较——在明清之际西学东渐以后,我们的文化又有一个新的发展。在这以前,是空前绝后的。

而后在1992年,中国宋史研究会有一次国际宋史讨论会,邓广铭先生的开幕讲话里有这么一段话:“宋代文化发展所达到的高度,从10世纪后半期到13世纪中叶这段历史时期,是居于全世界的领先地位的。”

所以,对于陈先生的论述,我认为我们要从他的整个宋史观、中国文化观去理解。我们要把邓广铭先生所有关于宋代文化的论述串起来,才能得出一种比较准确全面而不走样的理解。

“造极”之世何以不是强盛的汉唐,而是宋朝?

“为与士大夫治天下”

黄博:谢谢虞老师精彩的分享。听了之后我感觉当年陈寅恪、邓广铭先生的“造极”以及“空前绝后”说,都是带着强烈的文化自信提出的。我们刚才说汉唐明清在很多地方的强势远超宋代,但是有一个叫作史尧弼的人,在南宋初年大宋风雨飘摇的时候,他竟然还敢说“吾宋二百余年,文物之盛跨绝百代”——我宋朝文物之盛,比汉唐还要厉害。我觉得这样一种宋人的自信,是我们今天理解宋代文化的“造极”,或者说宋代文化魅力的切入点。

王瑞来:实际上,准确理解陈寅恪先生的“造极说”是很困难的。或者说,这个问题分很多层面。

何以造极?这实际包含了我们如何认识宋代历史的问题。每个人,包括我们宋史研究者心目中的宋代都不一样。刚才虞云国先生用陈寅恪先生纪念王国维那段话——“自由之思想、独立之精神”来诠释“何以造极”,我觉得是抓住了它的本质。

我的学术研究主线是士大夫政治。士大夫政治是从宋代开始的。大家就会问了,任何时代都有士大夫,为什么士大夫政治是宋代开始的?这个就和北宋扩大科举规模有关系。

大家知道,科举从隋朝开始发端,一直到唐朝的时候都涓涓细流——每一科登第者都只有十几个人、几十个人,这种情况一直持续到了北宋太祖朝。太宗朝开始大规模扩大科举考试,一次取士达到几百人甚至上千人。十几年持续下来,到了太宗朝后期,科举出身的士大夫已经登上了政治舞台的顶端。比如寇准,就是其中之一。

宋代的科举和唐代的科举有什么不一样?实际我这个问题也是在回答“为什么造极于宋代,而不是强盛的汉唐”。最大的不同,就是有士大夫政治。

我们也可以用“唐宋变革说”的话语脉络来讲,士大夫政治是继承了一种平民化的方式,人人都可以参加考试,凭成绩来录取。在唐代的时候,要想考科举,还要行卷——把自己一些好的文章拿给一些有影响的高官看,然后才能获得机会。但是宋代是“密封糊名”,做到了相对公平。平民通过努力,也可以走入仕途。比如说范仲淹就是这样。

这种士大夫政治造就了我们所说的中国历史上最好的40年,就是宋仁宗时期。

文彦博有所谓“为与士大夫治天下”,大家都拿这句话来讲宋代的君臣共治,这是一个很大的特点。不光是君臣共治,士大夫几乎是在实际上和具体的皇帝平起平坐。王安石讲过这样一句话:“虽天子,北面而问焉。”即使你面南背北为王,也要转过身来(面北)恭恭敬敬向我来请教。

何为宋代士大夫昂扬的斗志和深刻的自信?

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”

王瑞来:“为与士大夫治天下”讲如何共治,但北宋张载的那句话更重要:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这里面没有君主的影子,充满了士大夫的自豪。

我曾经在我的一篇文章《将错就错——宋代士大夫的“原道”论》中说道,汉字里的君,一般是指君主、指皇帝。但是在先秦并不是这样。在先秦,君是指诸侯国国君,天下共主比如周天子那才是天子,相当于后来的皇帝。

在战国时期,竞争都比较激烈,人们都想把人才聚拢到自己麾下。你看战国时比如孟尝君招贤养士,《论语》也有讲到,春秋时代就这样,有朋自远方来,不亦乐乎。这都是在招揽人才。这个时候,哪个地方政治亲民,人们就到哪里去,没有太多的顾虑。连孔子都说:“道不行,乘桴浮于海。”

这时候就产生了很多限制君权的言论。大家都知道孟子讲“民为贵,君为轻,社稷次之”,还有讲,如果你把我当草芥,我就把你当寇仇。后来朱元璋看了这些言论非常不爽,认为这些都不应当是做臣下说的,后来做了《孟子节文》。

为什么有这些言论?在春秋战国时期,社会剧烈动荡,君的意思,就是指诸侯国君。但是到了大一统——秦始皇统一中国以后,秦汉以后的君就是指皇帝。宋人有他们的儒学素养,完全清楚这就是用来限制诸侯国国君的言论,他们把这个思想资源作为一个武器来限制宋代的皇帝,所以才使得他们有昂扬的斗志和深刻的自信。

宋代士大夫的这种精神——我讲的“士大夫”是一个集合的概念,并不是个人。士大夫中不乏无耻者,但是从整体上说,即使只是少数人能够体现这种精神,它也是值得赞扬、值得继承下来的——后来是为中国士人所继承了。“独立之思想、自由之精神”作为一种基因,已经植入后来士人的精神血液当中。

所以像明代,具体皇权发挥得很厉害,动辄廷杖士大夫,但是前面打倒了后面接上去,这种士大夫精神就是来自宋代。所以,“造极”之世何以不是强盛的汉唐,而是宋朝?是因为它有士大夫政治。士大夫政治体现的精神就是一种自由的精神。我觉得这一点是陈寅恪先生内心里面深深向往、羡慕和希望能够发扬光大的东西。当我们了解陈寅恪的思想脉络之后,我觉得这种诠释应当可以成为一说。

黄博:谢谢王老师。王老师给我们阐发了宋代的魅力来自于自信,而这种自信来自于宋代士大夫阶层的崛起和士大夫政治的运作。

不过包括君臣共治在内的士大夫政治,有多少是他们的理想,有多少是实操中的现实?这个其实是值得我们考虑的。

宋代何以国家治理水平高于明清?

“君使臣以礼,臣事君以忠”

赵冬梅:刚才邓小南老师说,我们要回到历史情境当中去理解古人,同时在历史情境当中认识学者所写下的那些文字。其实我印象中的邓广铭先生说的“空前绝后”,是说“在封建社会历史时期之内,截至明清之际,西学东渐为止”。我感觉邓先生和陈先生相比,一方面在时间上是往回收了,在面向上,可能又是比陈先生大了。

还有一个跟接受史有关联的问题是,为什么过去的大概20年间,宋朝在中国普通人特别是年轻一代心目中的印象,变得完全不同了?传统上讲,中国人谈我们自己的历史,最自豪的部分是汉唐,宋代其实是不被重视的一个部分。可是在过去大约20年间,宋朝就变成一个受人待见的朝代,甚至坊间还有年轻一代的“宋粉”出现。

今天当我们赞美宋朝的时候,我们要赞美的是什么?

宋朝毕竟是传统中国的帝制发展脉络中的一个链环,它是前面朝代的延续,也是它之后朝代的前身。我们今天应该有一个更加理性的态度,首先学术界对于宋代实际状况的梳理,就该有更理性的态度。另外公众的阅读,我想至少来到这里和在网上陪伴我们的读者,都是有能力来区分、认识更加复杂的事物,有能力以更接近事物本来面貌的形式去认识宋朝的。

其实陈寅恪先生还有一句话:“六朝及天水一朝,思想最为自由。”如果我们用它来解释“造极”,这会是一个特别简单的答案。但是我们要回到陈先生的原话,这话在说什么?他是在说骈体文的写作。

骈体文是一种高度讲究形式美的文字,很难写。既要这么讲究形式美,又要能够表达思想,陈先生说这个太难了,所以只有在一些思想最为自由的时代,才能写出真正好的,既有形式上的美观又载道的文字。

我觉得陈先生说的六朝及天水一朝的“自由”,可以放在一个更长的历史时段当中来看。六朝的自由是一种破坏性的自由,是旧有的经学已经禁锢思想,所以要打破传统道家的东西,还要把佛教的东西引进来,打破旧的思想框架。

然后宋朝的自由,从打破旧思想框架开始,经过了漫长的时间,在一千年之中,比如说佛教深刻地影响了中国,让中国人的思想变得更加深邃。可是,中国毕竟是中国,我们最终还要有“我的”建设。所以前面的自由是一种破坏的自由,到宋朝,思想的自由是一种“建设”的自由。

但是一个新的东西建设出来之后,比如到南宋,我们看到了集大成者朱熹。但是当朱熹的理学被立为官方正统的时候,也就意味着新的教条开始了。

另外还有一个我自己的感受,我之所以觉得宋朝“造极”,其实就是承认宋朝在某些方面是空前的、是绝后的。我和我们系一些搞元明清史研究的同事们聊天的时候,大家都比较一致、非常心悦诚服地认为,宋朝在国家治理的层面上,治理的水平就是很高的,就是比元明清高。

关于君臣关系,我推荐大家读姚大力老师很早的一篇论文,谈宋代还是承认“君使臣以礼,臣事君以忠”的,就是以礼义换忠诚。但是到了朱元璋的时代,我们看他在说什么。如果和宋朝相比的话,思想的自由度大大降低了。比如说明朝人会觉得,“君使臣以礼,臣事君以忠”这本身就不对,谁敢说这样的话?可这是夫子说的话呀,就连孔子说过的很讲道理的话,明朝人也会“轻视”它。

所以在这个角度上说,我个人觉得,宋朝确实在政治、文化上有出现过“造极”的现象。

黄博:谢谢,赵老师把宋代文化的魅力以及宋代在中国历史上的地位阐发得非常精彩。通过刚才赵老师讲的宋代文化的“破”和“立”的两方面,我们能够感受到宋代的思想的深刻程度真的很厉害。在这个意义上来讲,“何以造极”不是数量上的造极,而是深度上的造极。

编辑/韩世容