无锡,因运河而生,因运河而兴。京杭运河沉淀着无锡深厚的历史文化,孕育了无锡的民族工商业和灵动通达的城市气质。人们喜欢用“千里运河,独此一环”来形容无锡运河。

地处中国江南腹心的无锡,是有水之利的鱼米之乡。无锡水润之利,形态丰富,分江、湖、河等多种。它北倚奔流长江,南临浩渺太湖,但就无锡城而言,长江和太湖还是稍稍有些距离,真正与它城日夜亲近的,是穿城而过的京杭古运河。

运河,古城中轴线

以河流为中轴线的城市应该不多,曾经的无锡,就是这样的城市。

无锡是江南古城。汉高祖五年,即公元前202年,就置无锡县,开始建城。

最早介绍无锡城的是东汉《越绝书》:“无锡城,周二里一十九步,高二丈七尺,门一楼四。其郭周十一里百二十八步,墙一丈七尺,门皆有屋。”

上文所指“无锡城”,即内城;“郭”为外城。无锡外城的位置,就是当代无锡的老城区,行政区划属梁溪区,在今解放环路以内。历代县志记载,无锡县城,“自汉以来未尝易处矣”。

民谚曰:“先有古运河,后有无锡城。”先秦就已开挖的江南运河,当然要远早于无锡城的修筑。

当年,京杭古运河从北面进入无锡城前,因为“江尖渚”的分流,分为三股河道:东西两股运河水流,环抱锡城,再在城南跨塘桥合流;中间一道直河,则由北向南纵贯城内。由此形成无锡“龟背城”的特殊格局。

好似乌龟背脊梁的城中直河,也即古运河主干道,就是无锡古城的中轴线。

直河如弓弦,它将无锡城区划分为东西两半部分。东部有九条箭河,西部有留郎河、玉带河、束带河等,形成发达的网络水系。昔日的整座无锡城,宛如小型的东方威尼斯。

作为无锡城南北的主干运河河道,明嘉靖之前,直河一直是漕运之河,直到明嘉靖倭寇之乱后,直河水关关闭,漕运才从城东运河(东城河)而过。

20世纪50年代中期以前,贯穿无锡城中心的直河上,共有13座桥梁,如仓桥、三凤桥、大市桥、中市桥、南市桥等。随着老城区建设改造,直河被填没,13座桥都被拆除,湮没不存。我在无锡的居住地,就位于过去直河上的南市桥附近,沧海桑田,如今已是只剩地名,无觅桥影。

无锡城墙的拆除,在1950年。无锡市人民政府于1950年4月1日开工,历时一年,城墙全部拆除。城墙原址上建起的环行马路,分别命名为解放东路、解放南路、解放西路、解放北路,全长5.56公里。

环抱锡城的城东、城西运河,也早已不再负责运输之任,这个重任,改由1983年全线通航、位于城市之西的人工新运河担任。

天关和地轴

与长江中有众多大小沙洲相似,无锡运河中同样散布有微小岛屿状的尖或墩(大的为尖,小的为墩)。其中,最著名的是两个墩:北门外的“天关”黄埠墩,西门外的“地轴”西水墩。

“气,乘风则散,界水则止”,运河是无锡城的气脉所藏。运河之水北来,到黄埠墩后,水面愈加宽阔,“水势直下而益广”,地处运河要冲的黄埠墩和西水墩,行天关、地轴之水神法力,如中流砥柱,阻挽水势,凝锡城之气脉。

“天关”黄埠墩,历来闻名遐迩。相传吴王夫差伐齐之时,曾在墩上大宴群臣。明代王永积《锡山景物略》载:“墩上有文昌阁、环翠楼、水月轩,垂柳掩映,不接不离。登阁九峰环列,风帆片片,时过几案间。”康熙、乾隆南下时,都曾留连此墩写下诗句。

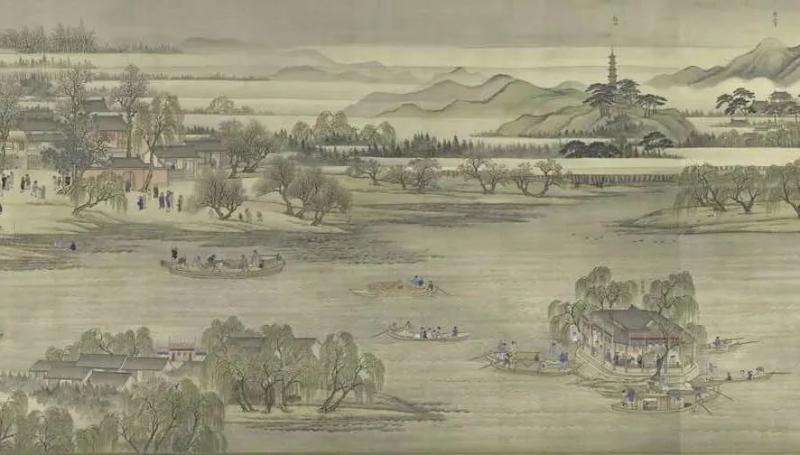

▲《康熙南巡图》中的黄埠墩、运河、惠山浜

黄埠墩历史事迹中,最浓墨重彩的一笔,属民族英雄文天祥。“德祐二年(1276),北兵困临安,天祥自分一死矣,与元将伯颜慷慨抗论。伯颜怒拘之,欲北解大都。及无锡,恐南人劫夺,幽于黄埠墩。锡人闻文丞相过,持香跪送,哭声震天,鞭之莫散”。被囚墩上的文天祥,感慨异常,作《过无锡》诗一首:“金山冉冉波涛雨,锡水泯泯草木春。二十年前曾去路,三千里外作行人。英雄未死心为碎,父老相从鼻欲辛。夜读程婴存赵事,一回惆怅一沾巾。”

“地轴”西水墩,宋代宰相李纲、诗人尤袤都曾在墩上建过宅园。“地轴”不仅文脉深厚,更有一种壮怀激烈的独特气质。明嘉靖年间,无锡知县王其勤率众筑城抗倭。期间,倭寇一度包围无锡,义士张守经率乡勇在离西水墩不远的西定桥出击,一举击毙倭寇头目“四大王”,胜利解围,但何五路等36人英勇牺牲。人们为了旌表其勇,在西水墩内的西水仙庙设义烈祠纪念义士。

我曾有机会在西水墩住宿一夜。是夜大雨,雨打绿植,运河喧哗,依稀如前贤的慷慨之声。

黄埠墩、西水墩一北一南,两相对应,天造地设。无锡作为中国近代民族工商业的发源地,与此两墩密切相关。无锡近代工商业的繁荣发展,最早由米市兴起,最为著名的,就是黄埠墩旁的北塘米市。而西水墩,则是无锡荣氏企业的兴盛之源。荣氏企业之茂新面粉厂,就在西水墩侧,厂旁运河所带来的货物运输、装卸之便利,为企业腾飞提供了基本条件。

运河和我的日常生活

在无锡,我的日常生活中,时时晃映着运河的波光。

无锡的老体育场(现在叫“体育公园”),就在城西运河旁。几乎每个不下雨的早晨,我都会骑车或步行经过运河上的清扬桥,到体育公园外围绿树青草间的空地上锻炼打拳。在清扬桥上,俯看是粼粼的运河波纹,抬眼西望,就是无锡城标志之一的锡山顶上的龙光塔。

无锡老城区纵贯南北的热闹中山路,就是以前城中直河的位置。中山路和学前街交会处(学前街以前也是城中支河)的百年老店“王兴记”,还有中山路南端南禅寺商业区中的“穆桂英”,是我经常吃面的两家店。

▲2022年重修的“无锡国学专修馆”纪念馆

“王兴记”以馄饨和小笼包著名,其所在区域,是无锡文脉集聚之地:隔窗马路对面,就是中国现代史上罕见的纵横文、理的一代大家顾毓琇故居;“王兴记”东边的留芳声巷,是阿炳《二泉映月》录音者、中国民族音乐教育家杨荫浏的出生地;从“王兴记”沿学前街往西步行,数分钟就到“无锡国学专修馆”纪念馆,无锡国专1920年由唐文治创办,是中国20世纪上半叶培养国学精英的重要学校,师生中有钱基博、朱东润、饶宗颐、夏承焘、唐兰、王遽常、蒋天枢、钱仲联、冯其庸、范敬宜等,可谓群星璀璨;国专纪念馆隔学前街对面,就是我曾经就读过的无锡师范,锡师建校更早,创办于1911年9月17日,初始名是“官立江苏第三师范学堂”,校友有化学家唐敖庆、报人徐铸成、画家吴冠中、经济学家薛暮桥、文艺理论家徐中玉、国家领导人荣毅仁等,校园内青砖的述之科学馆、雪松、钟楼,还有红砖的图书馆之间,整整三年,曾留下我一个乡村学子的青涩身影;无锡国专纪念馆后面巷子里,又是作家、学问大家钱锺书的故居……在“王兴记”,我常常是打好拳后过来吃一碗早面,汤清面爽,让人体会日常生活的笃定和美好。

“穆桂英”在古运河畔南禅寺妙光塔下。南禅寺建于南朝梁代,是著名的“南朝四百八十寺”之一,寺南不远,就是城东、城西运河汇流处。“穆桂英”主推无锡各种特色小吃,我热衷的,是此店的雪菜肉丝面。吃罢出来,在南禅寺商业区的熙攘人群中,仰望南禅寺中的宋代妙光塔,静下心时,便能感受到一种妙光和妙音。

无锡有“江南水弄堂,运河绝版地”之誉,此语的现实承载地,就是现在人气很旺的网红打卡地:无锡城南的“运河古邑”街区。南北向的南长街和南下塘两条长街,一西一东夹一条汇流后的千年古运河,两岸尽枕河的民居未改旧颜,一派江南水城风貌。

有外地朋友来无锡,我常会带他们去南下塘的“尚善堂”茶室。茶室主人是一对来锡创业的年轻夫妇,男主人叫刘龙,女主人称茗敏,均洁净美善,神情沉稳又行事迅捷。室内室外均可饮茶,中式布置的室内静气弥漫,室外茶桌安放在石驳岸上,茶气袅袅间,运河水就在身旁轻轻荡漾。南下塘的“尚善堂”开业已近十载,夫妇俩拼搏不歇,事业有成,不久前与人合作,又在泰伯奔吴所止之地“梅里古都”梅村,开办了一家规模更大的“尚善堂”分店。源源的运河水,正为年轻勤奋的创业者带来源源的好运。

古运河西岸的南长街上,有无锡历史最悠久的民营人文书店“百草园书店”。书店主人刘征宇、刘石峰父子,我与他们,已经有两代人的友谊。办书店不易,但征宇、石峰父子有品格,持操守,本着爱书初心,矢志不渝。他们在艰辛守护实体书店的同时,也努力紧追时代潮流,于2013开设的“百草园书店”微信公众号,目前已经拥有超过480万粉丝,获得过全国书业年度最受欢迎公众号的殊荣。百草园书店入选过《中国独立书店漫游指南》,坐在这家“江苏最美书店”的木地板二楼,就着千年运河的波光看书,你会突生一种异于他处的领悟力。

从百草园书店出门左拐百米,就是无锡市井生活中仍在使用、体量庞大的明代石桥:清名桥。京杭古运河由此往南,便渐向苏州境内。无锡在古运河水流出之前,用这样一座著名的古代桥梁以作关锁、送行,凝聚气脉,这也可算是无锡得天独厚的地理之嘉。

运河市井美食

一地的饮食,最能反映一地之文化。此节专门介绍我所熟悉的若干无锡家常名菜和民间点心。

先说无锡菜肴。

在无锡国专纪念馆东隔壁的弄堂里,有一家老板姓姚的“卜岩面馆”。此店以面为主业,但它的传统无锡家常菜,十分道地。印象深的菜,有两道。其一是“四喜面筋”,又名“什锦面筋”,以无锡最负盛名的“清水空心油面筋”为主料,配合多种荤素辅料烹炒而成,浓油赤酱,鲜甜厚重。其二是“红烧划水”,此菜以青鱼尾巴(即划水)为原料红烧而成,色泽红亮,鱼肉鲜嫩,有无锡菜“咸出头,甜收口”之特征。

位于中山路南段的梁溪饭店,原系无锡工商实业家王禹卿旧宅,建于20世纪30年代。该饭店的“梁溪脆鳝”,独步一方。梁溪脆鳝是将鳝鱼肉经两次油炸,再以传统酱汁调味,在盘中交叉架空叠成宝塔形状,入口脆酥松香,甜咸味浓。

以直河上“三凤桥”命名的知名餐企,除主打酱排骨外,现在还开有连锁的中餐厅。三凤桥餐厅的十大名菜,大多跟水有关。像“清炒鲜蟹粉”,为江南蟹季时令名菜,将太湖蟹取出蟹肉、蟹黄、蟹油,入油炒后,蟹黄酥香,蟹脂肥美。像“水晶虾仁”,是最负盛名的无锡传统菜肴,将河虾剥仁,炒后晶莹剔透,洁白如玉,鲜虾淡雅,饱满弹牙。像“脆皮太湖银鱼”,选用太湖银鱼挂糊炸制而成,色泽奶黄,外脆里嫩,鲜香可口。

再说无锡点心。

小笼包。无锡排第一位的传统名点。创制于清同治年间,原为城中拱北楼面馆经营的鲜肉馒头,馅心里拌进皮冻,所以吃起来馅中卤汁很多,后改用小笼蒸制,故称小笼馒头。特点是皮薄卤多,咸中带甜。

玉兰饼。玉兰饼由无锡孙记糕团店首创于清道光年间,因正值玉兰花开时节而得名。做时选用糯米粉做成饼胚,包入菜猪油、豆沙、鲜肉、玫瑰、芝麻等馅心,放入平锅用油煎烙。玉兰饼色呈金黄,外皮香脆、内壳软糯。无锡玉兰饼,现在以清扬路上的“毛华”、崇宁路上的“天福苑”所制为佳。

梅花糕。将面粉发酵成厚糊状,盛入细嘴铜壶,从铜壶注入梅花形模具内上炉烧烤,加入鲜肉、菜猪油或豆沙等馅心后再浇一层面糊,铁板盖至糕熟取出即成。蓬松的长筒形糕身如梅花怒放,入口松香软韧。现在无锡新生路上一家古法梅花糕店,生意最好。

惠山油酥。无锡著名土特产。相传元末明初由惠山寺僧创制。制法是将面粉、素油、白糖、泉水,用人工搅拌揉搓成面团,再将小粒面团搓成圆球形,稍微压扁后包入馅心,滚上白芝麻,即可进入烤制。惠山油酥的馅心,以蜜饯为主,由瓜子肉、金橘、红绿瓜丝、青梅、蜜冬瓜、胡桃肉、白糖等搅拌而成。成品色泽金黄,酥香适口。惠山油酥现以“天下第二泉”旁的惠山古镇所制为代表。

运河新貌

无锡,因运河而生,因运河而兴。京杭运河沉淀着无锡深厚的历史文化,孕育了无锡的民族工商业和灵动通达的城市气质。人们喜欢用“千里运河,独此一环”来形容无锡运河。

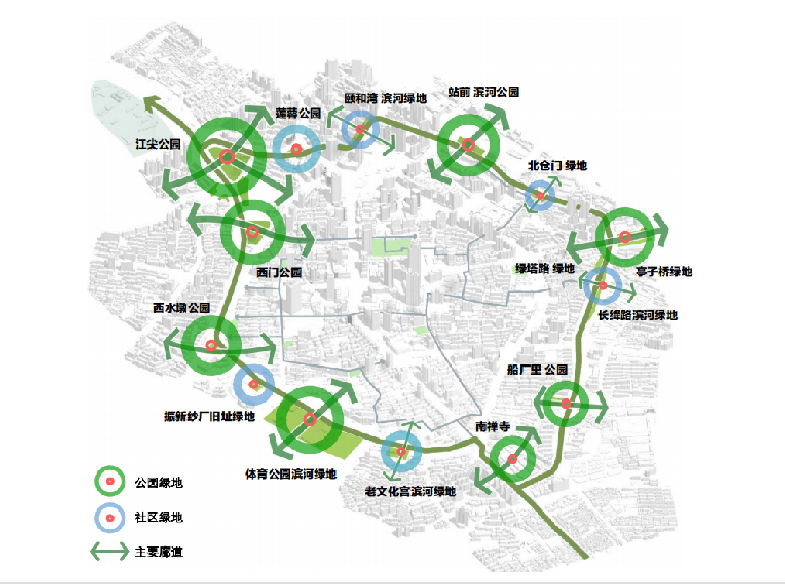

▲如今的无锡环城古运河系统

无锡首创了许多运河“第一”,如1980年在全国首开“古运河之旅”,1983年在国内率先编制古运河保护规划,2006年诞生中国首部关于工业遗产保护的宪章性文件《无锡建议》,2008年在国内首建大运河国家文化公园——运河公园,为中国大运河国家公园建设作出实践性探索。

在最近出版的呈现中国大运河文化带建设成果的《中国大运河生活图鉴》中,无锡荣登全部七个单项榜单,如中国民族工商业博物馆入选“博物运河”榜单、惠山泥人入选“美物运河”榜单、清名桥历史文化街区入选“夜游运河”榜单等等。

无锡城南运河边的原无锡钢铁厂,近日又变身“运河汇”,成为大运河文化带上的文商旅新地标、无锡城市文化会客厅。“运河汇”项目重塑生产、消费、生活场景,“成功链接起艺术、创意、商业与生活,持续传达多元化、国际化生活方式的无限魅力,构建运河畔的精致生活样本”。

京杭大运河无锡段精华都在梁溪区内。根据《梁溪区大运河文化带和国家文化公园建设三年行动计划(2022—2024年)》,无锡梁溪区将打造环城运河景观长廊、实施环城古运河景观系统提升,修缮提升黄埠墩、莲蓉桥、西水墩和南禅寺码头,建设一批滨河步道、休闲驿站;还将通过对环城古运河、吴桥—江尖大桥、南禅寺—南水仙庙等三个集中展示带的建设,形成“串珠成链”的效应,充分展现运河无锡在新时代的独特气韵。

本文作者:黑陶,诗人,散文家。出生于中国陶都江苏宜兴丁蜀镇,现居无锡。出版过散文集、诗集多种。

编辑/王静