8月的武汉长江边,二七滨江国际商务区,一栋摩天大楼正在拔节生长,“头顶的红帽子”正是在汉央企中建三局全新一代“空中造楼机”。

相距90公里之外的鄂州长江边,燕矶长江大桥南岸主塔“长高”超百米,“身穿”蓝色“盔甲”的是中交二航局第三代智能筑塔机,令桥塔施工效率提升50%以上。

中国的建造企业,被外界誉为“基建狂魔”,武汉则是建造业重镇。武汉造摩天大楼屡次攀登“中国高度”,武汉造超级大桥不断刷新“中国跨度”“世界跨度”。在技术不断迭代升级、自我超越的过程中,造楼机、筑塔机、造墩机等重器接连横空出世,助建设提速、品质升级、安全升维。

建筑重器全球首创国际领先 摩天大楼4天盖一层

二七滨江国际商务区高楼林立,与隔壁左右的“邻居”不同,武汉泰康金融中心项目大楼头顶“红帽子”格外显眼。

“‘红帽子’就是‘空中造楼机’的核心部位,新一代的‘空中造楼机’是在总结前几代的实施应用经验基础上,结合项目自身特点,迭代升级而成。”中建三局总承包公司项目经理陈攀说。

“自重500吨,比前几代减轻一半以上;安装效率更高,每顶升一层楼耗时仅2小时。”中建三局三公司科创公司总经理李劲补充道。

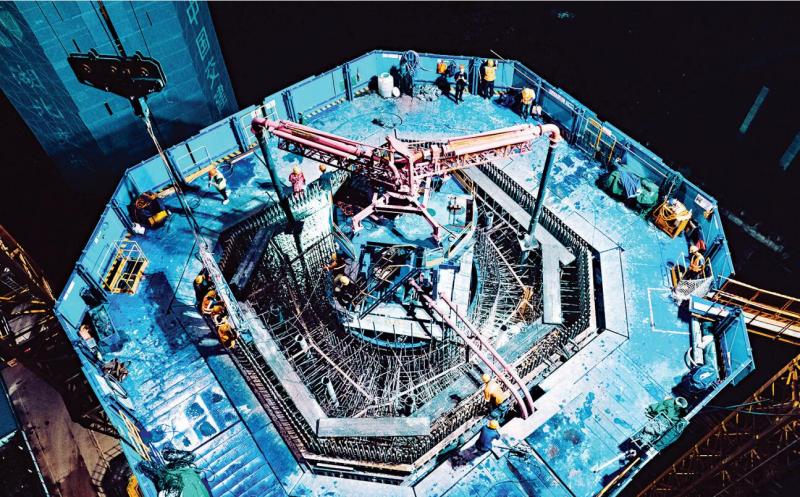

日前,记者通过施工电梯接驳施工步道登顶“红帽子”一探究竟。进入“空中造楼机”核心区域,只见工人行走如履平地。平台上所有施工物料像“乘电梯”一样直接升高一层楼。

“仅设备材料吊装转运一项,就节约50%工作量。普通高层施工爬模系统,大约7天盖一层楼,使用‘空中造楼机’只需4到5天,施工效能明显提升,更安全。”陈攀说。

“空中造楼机”全称为“超高层建筑智能化施工装备集成平台”,在全球首次将大型塔机和安全防护、临时消防、临时堆场等施工设备设施直接集成于施工平台上,共用支点,同步顶升,可覆盖4层半高度,承载力达数千吨,能抵抗10级以上飓风。

业内人士表示,这一装备是对建筑施工技术的一次革命性创新,是中国智造的一项重要成果。突破传统模式的局限,提高施工效率和质量,节约资源和成本,保障安全和环保,为建筑施工技术的发展开辟了一条新路。

截至目前,全新一代“空中造楼机”已获得10余项国家专利。“空中造楼机”研发以来,已在中建三局建造的苏州国际金融中心、重庆陆海国际中心、海南中心、武汉长江中心等20多个超高层地标大显身手。

鄂州长江边的燕矶长江大桥南岸主塔,智能筑塔机的蓝色“盔甲”在阳光下熠熠生辉,从高空俯瞰,“盔甲”内的工人、材料、设备有了一道安全防护,行走其中不担心“恐高”。

“经统计,筑塔机的应用使空中作业人数减少60%,施工效率提升50%,桥塔建设速度由每天增长0.8米升至1.3米。”中交二航局现浇桥塔工业化建造团队负责人李拔周介绍,在燕矶长江大桥南岸主塔,一键操作,筑塔机一个半小时可爬升6米。

集模架爬升、混凝土布料、辅助振捣、智能养护、应急避险和安全监控功能于一体,以流水线方式进行全功能一体化施工。即使遇到大风等极端天气,也能通过架体与模板之间抗风装置提高整体稳定性,工人在百米高空施工作业如履平地。

“经过专家评审,中交二航局自主研发的智能筑塔机已达国际领先水平。”李拔周说,该装备的“首秀”在世界最高海上桥——深中通道伶仃洋大桥,获得业主认可的同时,还吸引国内大量同行前往观摩考察。

目前,筑塔机还在不断升级迭代,并应用于一批超级大桥——在建世界最大跨度公铁两用斜拉桥常泰长江大桥、长江上最宽跨江桥梁双柳长江大桥。

云层之上照样开工 伶仃洋上扛过12级台风

如何让摩天大楼建设“又快又好又安全”?

现任中国建筑先进技术研究院党总支书记、院长的王开强回忆刚入职时,中建三局总工程师张琨的大胆设想:“我们要像生产汽车一样,采用机械化流水作业建造大楼。500米、800米,甚至1000米,在云层之上,我们的工厂照样开工!”听起来“石破天惊”,但最初只有4人的团队义无反顾投入研发。

“空中造楼机”与当时行业主流的液压爬模系统有着本质的区别。爬模系统最多只能允许两个工种同步施工,“空中造楼机”在几百米高空打造宽敞稳定的施工平台,多工种实现交叉作业。

由于搭载的功能需求多,第一代“空中造楼机”是个2000吨的“大块头”。要让它在空中“灵活爬升”,需要精确的控制系统。

“普通液压爬模有四五十个‘支点’,‘空中造楼机’只有四个或六个支点,单个支点承重大,控制其精准同步爬升是最大难题。”首个应用该装备的福州世茂国际中心项目建造总监张步月坦言,每次顶升,项目部都“如临大敌”,各个点位派人盯着设备上升,确认每个支点数据一致,“大块头”平稳无倾。

10多年时间,王开强带领研发团队进行了上百次的设计和试验,如今,“空中造楼机”已升级至最新一代,重量仅为初代版本的四分之一,安装的标准化模块更多,顶升全自动化监测无需人员看守,助力品质建造。

一体化智能筑塔机的诞生,同样源于实际的施工需求。

2019年,建设深中通道伶仃洋大桥时,建设工期紧张,海上施工风险大。“我们团队就在思考,有什么装备能让海上建桥又快、又好、又安全?”李拔周说起创新的缘起。

海上常年6级以上大风,高空作业需要稳定的平台,更需要“减人增效”。“将地面上绑扎好的钢筋部品,直接吊装到高空拼接,能大大减少高空钢筋绑扎作业量,如何实现?桥塔海上施工,容易受到含盐的海水侵蚀,能否在一个平台内形成封闭式的‘工厂化’施工?”

现任中交集团首席总监、中交二航局首席科学家张鸿带领团队攻关,让钢筋部品实现工业化智能建造,同时研制出全球首台基于“竖向移动工厂”理念的混凝土桥塔工业化建造装备——一体化智能筑塔机。

“竖向移动工厂”从下到上形成不同工艺层,完成钢筋绑扎、模板支撑、混凝土浇筑、自动振捣、混凝土养护等“工厂化”制作。

难题接踵而至,400吨的“庞然大物”附着在桥塔外部,如何保障稳定攀升不晃动?

项目团队在位于武汉阳逻的试验基地进行了200多次模拟试验。在伶仃洋大桥项目应用之前,又在工区进行实地爬升试验。

在伶仃洋大桥项目,智能筑塔机首次上马,这组装备由4组架体组成,高26.7米,全封闭式钢结构。

桥塔施工到七八十米时,筑塔机第一次在空中遭遇12级台风。“当时我和同事们在项目上守到凌晨两点,台风完全过境后,大家赶紧检查筑塔机的状态,结构一切正常!大家悬着的心这才落下,标志着我们的研发应用成功。”

武汉入列智能建造试点城市 建筑“神器”大显身手

创新是引领发展的第一动力,要向创新要生产力。

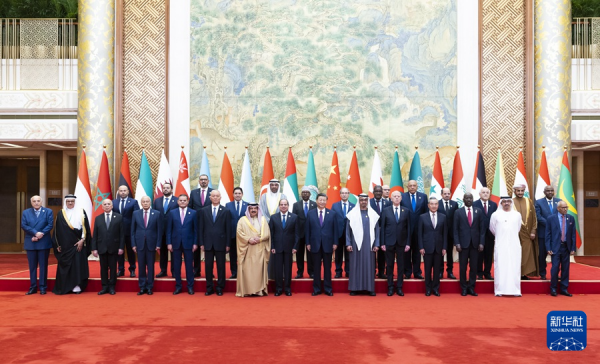

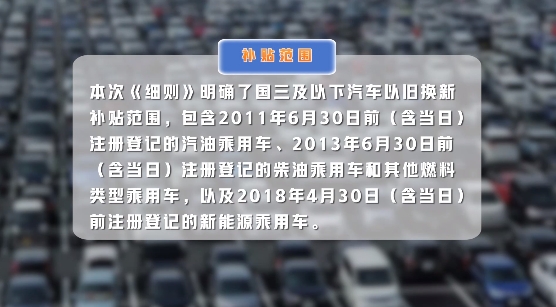

去年,住建部征集遴选北京市等24个城市开展智能建造试点,作为建筑强市的武汉成功入选。

智能建造,就是要加快建筑业与先进制造技术、新一代信息技术的深度融合,必然催生出智能装备。

“中部长沙、长三角城市在智能建造装备上发展比较迅速,研发了一批高端装备和用于施工的智能机器人。以长沙为例,体现智能建造的装配式建筑产业链上下游骨干企业达400余家。”武汉市城建局相关人士坦言,武汉具有科教优势、央企优势、院士优势,还有一批研发应用型人才,如何将科教人才优势转化为创新发展优势,武汉正在破题。

武汉市城建局有关负责人透露,由华中科技大学牵头建设的国家数字建造技术创新中心,将为智能建造技术研发提供创新支撑;同时,中建三局、中交二航局、中铁大桥局、中铁十一局、中铁科工、中铁大桥院、铁四院、中信数智、中南建筑设计院等在汉央企国企都有创新动力,手握一系列硬核智能建造装备和成果,领跑行业。

除“空中造楼机”外,中建三局还研发大型桥梁造墩机、5G远程操控塔机等;中南建筑设计院研发全国首个建筑工程全生命周期管理平台,实现建筑“无图建造”;中信数智研发的中信智能建造平台,入选住建部第一批全国智能建造创新服务案例和工信部新一代信息技术与制造业融合发展试点示范工业互联网平台,跻身数字经济重要引擎“国家第一梯队”。

伴随着高铁飞速发展,高铁架桥机不断升级,中铁十一局研发的世界首台千吨级运架一体机,可以通过激光矩阵传感系统,扫描周边环境数据,实现自动行驶等功能,成功应用于福厦高铁跨海大桥施工。中铁十一局、中铁科工的高铁提运架设备、节段拼装架桥机等产品,出口到新加坡、泰国等国,自主研发的架桥机还在印尼雅万高铁、肯尼亚蒙内铁路、中老铁路等“一带一路”重大工程上大显身手。

文/龚萍 韩玮 李经纬 张世宇 周璇

编辑/倪家宁