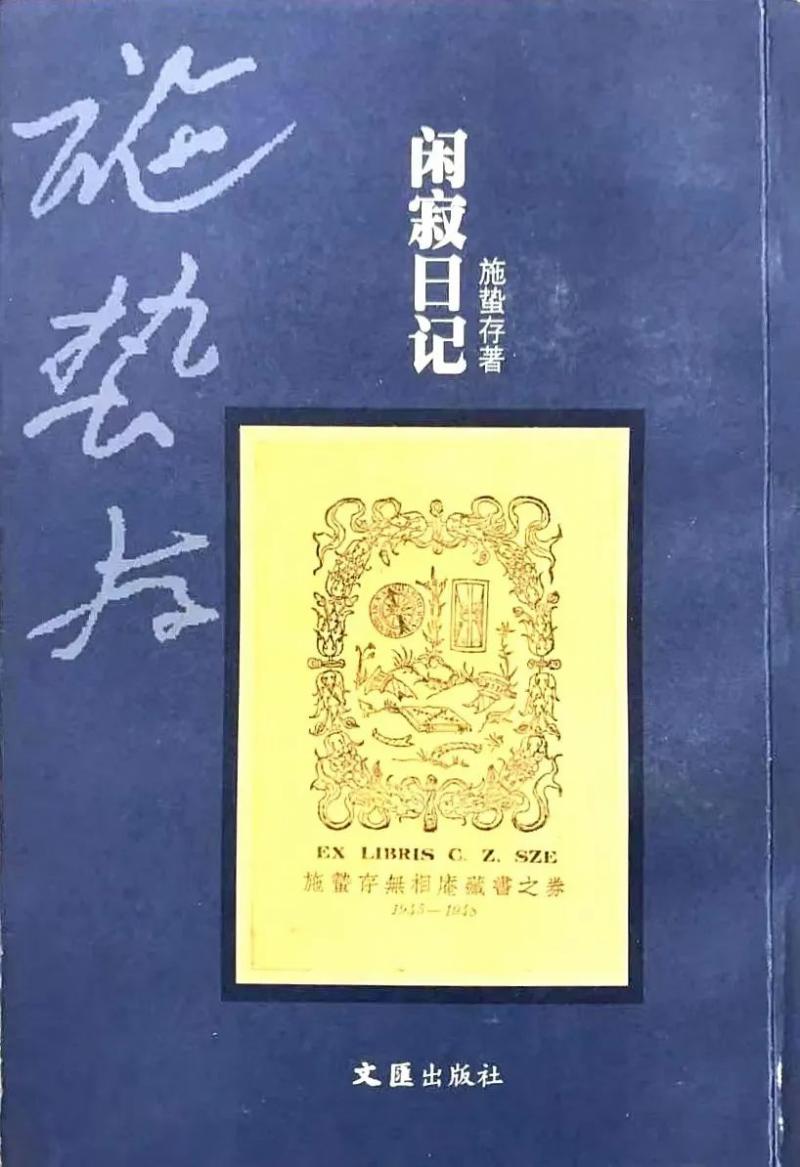

一直以为施蛰存先生是“一心只读圣贤书”的学者,这一印象持续了很久,直到拜读了施蛰存先生的《闲寂日记》(并《昭苏日记》,文汇出版社2002年1月出版),才改变了我的看法。

《闲寂日记》起于1962年10月1日,止于1965年12月31日。在记述这段日记之前,施蛰存先生在1961年9月摘去“右派”帽子后,在华东师范大学中文系资料室整理资料,1962年回到教学岗位,在这样比较“闲寂”的时光里就有了这样的《闲寂日记》。

经历了这些波折,施蛰存先生也关心着国家大事。这在《闲寂日记》的1962年中有多处体现,录部分如下:

得荙儿信,谓原定自本月起以高粱粉为主粮,现因前线需要此物养马,故改食玉米粉,较高粱粉略胜一筹,不至大便闭结,此战争之赐也,阅之怃然。(1962.12.28)

在后来的日记中,施蛰存先生多的仍是访老友,借旧籍,录史料,著小文,淘书贴,理家信。但是在这些生活后面,依然对时事抱着热情。

十五周年国庆又有盛大祝典,小学生仍须到校由教师管束,惧其对外宾不礼貌也。(1964.10.1)

今日起集中在红专学院学习毛泽东著作,为期二周,上下午均需到校,遂无读书作文余暇。(1962.12.14)

得知陆小曼去世后,他写到:“卅年前佳人,晚年属冷落也。”(1965.4.15)陆小曼逝世时竟无衣为敛,有人入其室,一榻之外无他物,其贫困如此,亦出意外。(1965.10.7)施蛰存先生扎根上海,所言所记应该不虚。

施蛰存先生对时事的关注,一方面源于社会的变迁,一个崭新的中国屹立在世界东方。另一方面,应该和他自身的经历也有极大的关系。在那时,有一定的自由与工作,也能够做自己喜欢的事情,对新社会怀着无限热爱。

但是,这只是我感兴趣的一点。令人意外的是日记中那许许多多的诗话,一位学者居然在日记中写下了许多远离时代的诗话,让人刮目相看。

二

“一九六一至一九六五年,是我热衷于词学的时期。白天,在华东师范大学中文系资料室工作,在一些日常的本职任务之外,集中余暇,抄录历代词籍的序跋题记。”“晚上,在家里,就读词。四五年间,历代词集,不论选本或别集,到手就读,随时写了些札记。对于此道,自以为可以说是入门了。”(《花间新集·总序》,浙江古籍出版社1999年2月初版,文章作于1987年4月20日)

这些“随时写了些”的“札记”,皆是先生多年的治学体悟,也是他的自得之语,虽然指的是“分类编了词籍的目录,给许多词集做了校勘”(《词学名词释义·引言》,中华书局1988年6月初版,文章作于1986年2月10日),但是用来指先生的日记中的诗话,也是恰当之语。这些诗话言简意赅,既有结合诗词的分析,也有自我体悟的抒发,更多心灵契合的表白,值得我辈学习与探究。比如:

阅沈传桂二白词。二白者,殆以白石、白云为宗也。然其胸襟尚无白石之洒落,故终不能企及;白石则具体而微矣。汉宫春云:“芳菲易老,有杨花春便堪忧。”高阳台云:“看花莫问花深浅,有斜阳总是愁红。”工力悉在是矣。(1962.12.17)

“二白词”全称为《清梦盦二白词》(五卷),作者沈传桂(1792—1849)字隐之,幼失恃,“禀性颖悟,嗜学不倦”,年二十受知于学使刘文恭公,道光十二年(1832年)本省第十名举人,后两赴礼闱,荐而不售,遂绝进取,闭户著书。好诗,尤工于词,在《清梦盦二白词自序》云:“词之为道,意内言外;选音考律,务在精研。”

“二白”指号白石道人的姜夔与著有《山中白云词》的张炎。《山中白云词》收词约三百首,其词多写个人哀怨,并长于咏物,常以清空之笔,写沦落之悲,颇具时代印记。张炎精通音律,审音拈韵,细致入微,遣词造句,流丽清畅。在其词论专著《词源》中,张炎以“意趣高远”、“雅正”和“清空”为最高标准。“清空”是他独创的主张,他说:“词要清空,不要质实;清空则古雅峭拔,质实则凝涩晦昧。”不过,清代郑文焯言“所贵乎清空者,曰气骨而已”,也就是说,张炎对“清空”的要求,只是属辞疏快、融化典故等。《词源》以姜夔为“清空”的典型作家,而姜夔的风格却不是“清空”二字所能赅括。但是被张炎推崇为“清空”典范的《疏影》、《暗香》,到王国维笔下就是“格调虽高,然无一语到着”(《人间词话》三十八),又说“古今词人格调之高,无如白石。惜不于意境上用力,故觉无言外之味,弦外之响,终不能与于第一流之作者也。”(《人间词话》四十二),这就有“知人论词”的味道了。施先生认为,“其胸襟尚无白石之洒落,故终不能企及”,这确是宏论。

晚阅柳耆卿词,耆卿自来为后世诟病,周柳并称,亦只在八声甘州等羁旅行役之作,若其儿女情词,便为雅人所不道。然柳在当时,实以情词得名。其咏妓女歌人,一往情深,于其生涯身世,极有同情。如迷仙引云:“万里丹霄,何妨携手同去,永弃却烟花伴侣,免叫人见妾朝云暮雨。”少年游云:“心性温柔,品流详雅,不称在风尘。”其言妓女多情处,均致慨于男子薄情辜负,此皆为妓人所喜慰。花山吊柳,夫岂以其为浪子行径耶?(1962.12.18)

柳永词在北宋盛极一时,李清照在《词论》中说明了具体的原因:“逮至本朝,礼乐文武大备。又涵养百年,始有柳屯田永者,变旧声作新声,出《乐章集》,大得声称于世,虽协音律,而词语尘下。”可惜,宋仁宗“留意儒雅,务本向道,深斥浮艳虚华之文”,不满柳词,特别地说“此人风前月下,好去浅斟低唱,何要浮名,且去填词”,将他榜上除名。(吴曾《能改斋漫录》卷十六)晏殊曾当面指责柳永说:“殊虽作曲子,不曾到綵慵拈伴伊坐”,逼得柳永无法再“诣政府”。(《宋艳》卷五引张舜民《书墁录》)针对柳永词风,苏轼是有意在词坛上独树一帜:“近却颇作小词,虽无柳七郎风味,亦自是一家。呵呵!数日前猎于郊外,所获颇多。作得一阕,令东州壮士扺掌顿足歌之,吹笛击鼓以为节,颇壮观也。”(《与鲜于子骏书》)宋仁宗批判的“风前月下”“浅斟低唱”,晏殊指责的词句,苏轼否定的“七郎风味”,都是柳永擅长“情词”的体现,正因为柳词多为女性张本,故“皆为妓人所喜慰”,“自来为后世诟病”。

但是,苏轼在不满柳词的同时,也称赞了柳词中的三句,也确实是“八声甘州等羁旅行役之作”。“东坡云,世言柳耆乡曲俗,非也。如《八声甘州》云‘霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。’此语于诗句不减唐人高处。”(赵令畤《侯靖录》卷七)

“周柳并称”中的“周”为周邦彦。郑文焯、叶恭绰辑录《大鹤山人词话附录》云:“周柳词高健处惟在写景,而景中人自有无限凄异之致,令人歌笑出地。”“一般人心目中的周邦彦也就和柳永差不多”(罗忼烈《谈李师师》),此两说即是施先生之论的证明。而蔡嵩云所言:“周词渊源,全自柳出。其写情用赋笔,纯是屯田家法。特清真有时意较含蓄,词较精工耳。……陈焯碧有言,能见耆卿之骨,始能通清真之神。”(《柯亭词论·周词全自柳出》)则是说明二者的传承关系。

阅乐府雅词,周美成词“向谁行宿”,此作“向谁边宿”。盖以行字太俗,而改之也。然行字训边,今乃得其出处,因作词话一则。(1962.12.19)

“向谁行宿”出自周邦彦《少年游·并刀如水》,通行的版本为“向谁行宿”,将“谁行”解释为“谁家,谁那里”。郑文焯校“《雅词》‘行’作‘边’。”施先生以“行字太俗”而改为“边”,并以为“得其出处”,值得商榷。

“行”字的确是俗字,类似于唐传奇、元杂剧中的“姊妹行”、“中表行”等,略近行辈之“行”。此词传为周邦彦躲避道君皇帝赵佶藏匿李师师榻下所作,乃作此词咏其事。贺裳云:“吾极喜其‘锦幄初温,兽香不断,相对坐调笙’情事如见。至‘低声问,向谁行宿,城上已三更。马滑霜浓,不如休去’等语,几于魂摇目荡矣。”(《皱水轩词筌·周清真词》)周济说:“此亦本色佳制也,本色至此便足,再过一分,便入山谷恶道。”(《宋四家词选目录序论·附录》)陈世焜云:“秀艳。情急而语甚婉约,妙绝今古。”(《云韶集》卷四)或许用俗字的“行”才可以表达“词为艳科”的“本色”。周邦彦《绕佛阁》末句为“两眉愁向谁行展”,为何这里又是“谁行”?

《少年游》之本事,据罗忼烈先生考证“北宋只有一个李师师,她大约生于宋仁宗嘉佑七年(一〇六二)。准此推算,她比周邦彦小六岁,比赵佶大二十岁。……周邦彦和赵佶不可能因她而打破醋坛。”(《谈李师师》)另外周词即使被王国维批评,“美成词多作态,故不是大家气象”,“美成词信富艳精工,只是当不得一个‘贞’字,是以士大夫不肯学之”等,但是他后来毕竟又写了《清真先生遗事》进行肯定,“两宋之间,一人而已”,誉为“词中老杜”。

阅湘绮楼词选。此公好妄改字,全不解宋人语,亦奇。(1963.2.11)

施蛰存先生认为王闿运“好妄改字,全不解宋人语”,此虽为断语,却是实情。比如人们非常熟悉的苏轼《念奴娇·赤壁怀古》,王闿运认为“小乔初嫁了,雄姿英发”中“了”字应为“与”。他在《湘绮楼评词》中认为:“‘与’旧作‘了’,‘嫁了’是嫁与他人也,故改之。”郭沫若认同王闿运的观点,他说:“下半阕‘遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发’,此中‘了’字,王闿运校改为‘与’,至确。二字草书,形极相近。”又言“‘羽扇纶巾’自即诸葛亮。或言指周瑜,那是因为‘与’字误为了‘了’字的原故,使‘多少豪杰’成为了一个‘周郎’。即此也可证明‘了’字必为‘与’字之误。”(《读诗札记四则·大江东去》,郭沫若,原载《文艺报》1982年11期)正因为这种观点,使得后人颇多怀疑“了”字的准确性。也使得某些人以为按照《念奴娇》词谱的规定“了”字应该在下句,引发人们的诸多怀疑。

阅沈祖棻涉江词选三十三首,设色抒情俱有造诣。(1963.10.8)

沈祖棻(1909—1977),字子苾,我国现当代诗词领域研究者,词人,文论家。姚鹓雏先生在《望江南·分咏近代词家》有云“黄花咏,异代更谁偕?十载巴渝望京眼,西风帘卷在天涯,成就易安才。”词后附注曰“祖棻女士,闺褚之秀,虽出寄庵(汪东,即汪旭初)门下,而短章神韵,直欲胜蓝。”“易安才”、胜“寄庵”充分肯定其才。同时,汪东先生在《涉江词序》也肯定了沈祖棻女士的成就。“余惟祖棻所为,十馀年来,亦有三变。方其肄业上庠,覃思多暇,摹绘景物,才情妍妙,故其辞窈然以舒。迨遭世板荡,奔窜殊域,骨肉凋谢之痛,思妇离别之感,国忧家恤,萃此一身。言之则触忌讳,茹之则有未甘,憔悴呻吟,唯取自喻,故其辞沈咽而多风。寇难旋夷,杼轴益匮。政治日坏,民生日艰。向所冀望于恢复之后者,悉为泡幻。加以弱质善病,意气不扬,灵襟绮思,都成灰槁,故其辞澹而弥哀。”(载《涉江词》,湖南人民出版社,1982年)寄庵先生之评,知人论世,剖析精微,实堪定论。毫无疑问,沈词三个时期虽各有风貌,然以后期亦即1937年以后词作为胜。作者取“涉江”为集名,寓意具在。

在词论方面,日记中还有一些,都是施蛰存先生博览群书后的自得之语。

阅复堂词话,谓秀水女士钱餐霞撰雨花庵诗余卷末附词话,亦疏朗诣,检小檀栾室刊本雨花庵词,乃不见词话,盖以删去。徐乃昌此刻诣女士词集,凡序跋题词,俱皆刊落,亦殊孟浪。复堂论词,宗南唐北宋,自足以针浙派之失。然北宋词家,体制略备,子野、耆卿、东坡、清真,莫非南宋所自出。言北宋词,亦当有去取耳。复堂盛称陈卧子、沈丰垣。明清之际,卧子自属大家,人无闲言;沈丰垣则知之者少。兰思词复堂亦未见,殆已佚矣。予曾辑录数十阕,得复堂一言,自喜眼力未衰。(1962.12.12)

阅陈家庆碧香阁词选录十九阕,皆可继柜宋贤。(1963.10.7)

三

除了以上的词话,施先生也记录了许多的诗论。这些古今诗人诗作,影响后学,启迪后学,施先生从自我的感受,广阔的视野进行言说。

阅鹓公手稿。诗曰恬养簃诗,分搬姜集,西南行卷,山雨集,梅边集,皆解放以前作,老学集为解放后作,五十年间,诗凡一千余首。早年所作皆宋诗,颇受散原影响,抗战后诸作,皆元人之嗣唐者矣。词一卷曰《苍雪词》,凡一百数十阕,多晚年所作,忆南社集有其早年词,似均未存稿,可补录也。(1963.2.25)

阅鹓公词,风格在东坡遗山间。(1963.2.27)

其松江乡贤、前辈诗家姚鹓雏老先生,遗稿十六本。施先生得之,便把编定工作视为己责。但是这时候的施先生送审中华书局的《水经注碑录》被退回,然而他还是着手了这项工作。“鹓公诗尚不亟谋刊行,零落堪虞,此固后辈之责也,余当力为图之。”(1963.2.24)这种不遗余力,尽乡里之谊、后学之责的心迹,诚可为之赞叹!

范伯群对姚鹓雏给予了极高的评价:“姚鹓雏写社会小说是继承了吴敬梓、李伯元、吴趼人的衣钵,他也用讽刺或谴责手法,但他还有自己发展的新路径,他的社会小说在讽刺、谴责之余有着鲜明的‘亮色’。吴敬梓善于讽刺儒林,而姚鹓雏则善于写知识分子中的光辉形象和光辉事迹,写出他们是我们中华民族的脊梁。”柳亚子评价是:“说部才无敌,文章鬼亦愁。”郑逸梅也评价道:“他的文笔,宗法林畏庐,我认为姚鹓雏的风华轶宕,蓄韵幽妙,有出蓝之誉。”

读刘禹锡诗。此公风土歌诗甚俊,在唐人中亦可谓自辟蹊径者。(1963.2.28)

“风土歌诗”指刘禹锡以逐臣身份贬官朗州之后以巴渝竹枝之曲为主的民间诗歌。在《竹枝词九首(并引)》中,刘言:“昔屈原居沅湘间,其民迎神,词多鄙陋,乃作为《九歌》,到于今荆楚鼓舞之。故余亦作《竹枝词》九篇,俾善歌者飏之,附于末,后之聆巴歈,知变风之自焉。”此说作诗之目的,成就虽不敢言,却与《九歌》相比,是有意追攀屈原,在《刘氏集略说》更是明确的表达了这种认识。“及谪于沅湘间,为江山风物所荡,往往指事成歌诗,或读书有所感,辄立评议,穷愁著书,古儒者之大同,非高冠长剑之比耳。”此中可见刘禹锡对创作的“风土歌诗”亦甚为自负。

白居易称刘为“诗豪”,因“其诗气该今古,词总华实,运用似无甚过人,却都惬人意,语语可歌,其才情之最豪者。”(胡震亨《唐音癸签》卷七)这应该包括施先生所言“风土歌诗”。

当然,我们最熟悉的是刘禹锡《竹枝词二首》中的“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴”。此诗“起兴于杨柳、江水,而借景于东日西雨,隐然见唱歌、闻歌,无非情之所流注也”(周珽《唐诗选脉会通评林》),可谓“语圆意足,信手拈来,无非妙趣”(方南堂《辍锻路》)。以这些古人之言来看,施先生之论甚有见地。

阅袁海叟诗。世称海叟规抚工部,然气度甚局促,题材殊不广耳。(1963.3.9)

袁海叟即明人袁凯,海叟乃其自号。“抚”当为“模”,“规抚”应为“规模”,“规模”有模仿、取法之意。(施蛰存《闲寂日记》《昭苏日记》疑误辩正,杨长富,《博览群书》2008年第8期)日记谓世人称道袁海叟写诗取法杜工部。袁海叟,有全集《海叟集》和选集《在野集》传世。传本甚稀,诗共四百余首。袁为明初一大家也。《袁海叟诗集序》(《观自得斋丛书》清人徐士恺光绪癸巳秋仲刻本,李梦阳撰)一文中亦说:“叟师法子美”。程孟阳谓:“自宋元以来,学杜未有如叟之自然”。此说则证施先生“规模工部”之论。

何仲默《大复集》推袁海叟为“明初第一”。朱彝尊《明诗综》曰:“海叟纯以清空之调行之,洵不易得,然合诸体观之,则不及季迪伯温尚远,何仲默推为国初之冠,非笃论也。”陈田《明诗纪事》云:“海叟诗骨格老苍,摹拟古人无不逼肖,亦当时一作家,何大复标为明初诗人之冠,过为溢美,宜诸公之不取也。”清人闵萃祥在《重校刊袁海叟诗集》(《观自得斋丛书·袁海叟诗集闵序》)一文中说:“吾郡诗人袁海叟当明之初,与高青邱(高启)齐名,顾五百年来,青邱集脍炙人口,而海叟之诗,几乎若广陵散,此其间若有幸不幸。”“海叟诗为明初诸人之冠,亦既表箸于一时,而迄于今惟明诗综松风余韵寥寥数首,仅见一斑将谓全豹之不见。”这种情况的出现,大约与施先生所言“气度甚局促,题材殊不广”有关。

阅唐人诗皆不甚用事,虽较平庸,却自然。宋人诗文采工力较唐人为深,终非诗人之诗。(1963.3.11)

元明之后,人们学习诗法,从大体上讲,不是宗唐,就是宗宋,这种情况一直延续到近代。唐宋诗歌之品评,历来是难事且纷争不已。比较客观的是钱锺书在《谈艺录·诗分唐宋》中说的,“唐诗多以丰神情韵擅长,宋诗多以筋骨思理见胜。”这主要是从内容的角度论述的。学者缪越在《诗词散论·论宋诗》中称:“唐诗以韵胜,故浑雅而贵蕴藉空灵;宋诗以意胜,故精能而贵深析透辟。唐诗之美在情辞,故丰腴;宋诗之美在气骨,故瘦劲。”这里是内容技巧皆有论说。但施先生独谈“用事”,独有见地。

另有一些诗论,涉及诸多名家,足见施先生诗词研究的高深学养。

曾铭竹寄还宋诗精华录。因取钱默存选本比较之,似石遗老人所选为胜,然石遗此选犹取圆熟一路,未尽宋诗面目也。(1963.2.9)

阅韩昌黎诗,奇崛处转觉山谷之费力。东坡亦甚得力于退之,然东坡非使事不能成篇,退之不甚使事。(1963.3.8)

阅近代诗抄,所选殊不精,又多涉其乡人,故所收闽人之作独多,未为公允。(1963.10.18)

樊山评沈观斋诗谓昌黎句法出自康乐,因检诸家评韩诗,则此说发于何义门。复取谢康乐诗尽读之,殊不见其为昌黎祖祢论字法句法,昌黎实过于康乐,且昌黎诗中间,数鲍谢之语亦不甚尊谢,恐亦不以为可师也。(1964.9.18)

四

诗词本为一家,皆讲平仄、韵调、粘对等。许多大家多是打通诗与词之体式,使之情志、韵味相通。但是二者毕竟有些区别。王国维在《人间词话(删稿)》中说:“诗之境阔,词之言长。”诗以“境阔”见长,词以“言长”取胜。相对说来,诗显词隐,诗直词婉,诗正词雅,诗质言而词多比兴;诗常明快畅达而词尤重含蓄蕴藉。施先生在论温庭筠时就谈了这个问题。

阅温飞卿诗。其诗与词,实同一风格,词更隐晦。然余不信温词有比兴。张皋文言,殆未可从,要亦不妨作如是观耳。王静安谓飞卿《菩萨蛮》(词牌)皆兴到之作,有何命意。此言虽改皋文之固,然亦未安,兴到之作。亦不可无命意。岂有无命意之作品哉!余不信飞卿词有此比兴,然亦不能不谓之赋,赋亦有命意也。(1962.11.22)

对于温词的评价,有两个极端的现象。有人异常贬低温词,《栩庄漫记》的作者李冰若就说温飞卿词“浪费丽字”,“扞格晦涩”。常州词派却非常尊崇温词,说其十四首《菩萨蛮》是“篇法仿佛《长门赋》,而用节节逆叙。”(张惠言《词选》)张惠言还说“照花四句,《离骚》‘初服’之意”,即温词有屈骚一类的喻托。王国维认为温词仅是精丽而已,没有张惠言所谓的托喻。施先生也“不信飞卿词有此比兴”,可谓为前代多数学人共识。

诗词中注重比兴,也需用意象,但同时诗词中传达出的张力主要是用赋的方法,所谓“赋”者,就是铺陈。如传为元大都马致远的《天净沙·秋思》,前三句之间的矛盾意象,加上“夕阳西下”的场景,才能出现“断肠人在天涯”的情感极致。其中的“枯藤”“老树”“昏鸦”“古道”“西风”“瘦马”与“小桥”“流水”“人家”这九种意象的组合就是施先生所说的“赋”。温词中正有许多意象组成的“赋”,施先生之论“赋亦有命意”,诚哉,斯言!

五

早在上世纪三十年代,施先生就对日记文体表现出极大的兴趣,他在自己编译的《域外文人日记钞》(上海天马书店一九三四年十月初版)的“序言”中写道:“日记的体裁约有两种:一是排日记事的,一是随笔似的。但是排日记事的当然是日记的正体。”针对日记这种文学样式,施先生从美文(Belle Lettres)的角度和高度来看的,“从文学的艺术价值这方面来看,美文与诗是应得有它们的崇高的地位了。”“日记是美文中的一支,并且是最足以代表美文的特色的。”但是,施先生毕竟认为“日记是写给自己看的”“是一种最最个人的文学作品”,“凭着这种习惯,人们每天写着他的日记。在晚上,临睡之前,随意的写几句,把一日来的行事思想大略地作一个记录,因为并不是预备给别人看的,所以文字不必修饰,辞句不必连贯,而思想也毋容虚伪了。”

编辑/王静