小提琴协奏曲《梁祝》自1959年于上海首演至今,65年来被一代代演奏家反复演绎,在一代代中国人的审美记忆中传递。千年的故事和音乐一起,承载着永恒的人性,也承载着不同时代的表达。

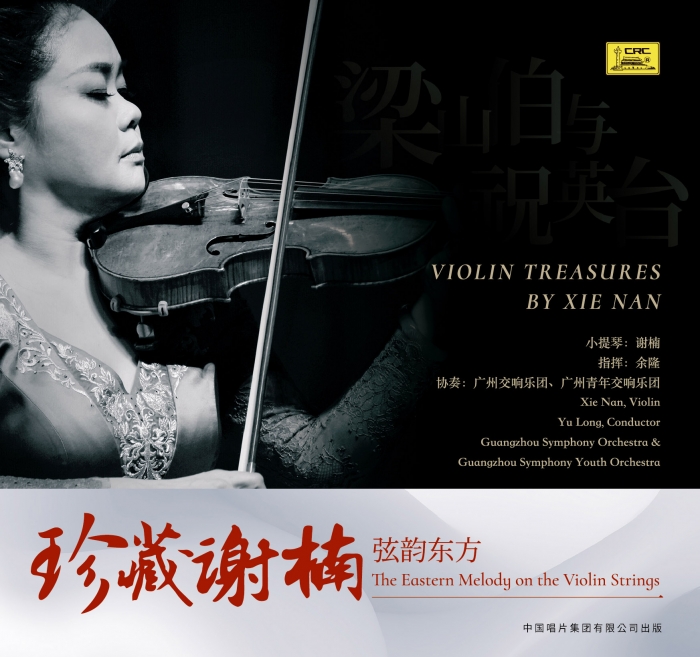

日前,小提琴演奏家谢楠的唱片《珍藏谢楠·弦韵东方》由中国唱片集团出版发行。这版录音由谢楠与指挥家余隆执棒的广州交响乐团以及广州青年交响乐团合作,其中蕴含着她演奏《梁祝》20多年的积累和沉淀。

《梁祝》问世的年代已遥远。时过境迁,今天的我们期待从《梁祝》中听到什么?演奏者又想通过《梁祝》表达什么?

对话人

谢楠:小提琴演奏家,中央音乐学院教授

王纪宴:古典音乐评论家,中国艺术研究院音乐学者

最好的时候给自己一个交代

北青艺评:如您所说,您为了录制《梁祝》,准备的时间长达20年之久?

谢楠:我第一次公开演出《梁祝》是在20多年前。时任中国交响乐团副总经理的左因老师找到我,邀请我与乐团合作演奏,担任指挥的是时任乐团艺术总监的陈佐湟。那次演出之后,团里的艺术家听了我的演奏说:“这个小女孩,你的演奏怎么这么不一样啊!很有感情。”

从我们中国人的审美角度审视这部作品,我投入了很特别的感情。直到今天,每次要演《梁祝》,我依然会像第一次演奏它那样,看看能不能把自己此刻的想法、感悟融入其中。当年邀请我的左因老师曾说过,我是将这首中国作曲家创作的、植根于中国传统音乐的协奏曲,当做贝多芬、勃拉姆斯的协奏曲那样的经典来对待,同样不敢懈怠地练习和琢磨。

此后,不断有指挥家和前辈演奏家对我的演奏给予认可,也一再建议我将《梁祝》录成唱片。随着经验的积累,我也越来越希望记录下我的诠释,与更多人分享我的热爱和理解。但录一首协奏曲还是取决于很多因素,需要等待机会,需要有优秀的指挥家和乐团的配合。也就是说,需要资源,当然还需要资金。

北青艺评:现在的情况似乎与过去不同,录一张新唱片变得性价比没那么高了。您为什么还始终执著于此?

谢楠:作为中国的演奏家,我们在演奏中国音乐方面更具有话语权。但是我录《梁祝》的唱片并不仅仅是出于话语权的考虑,我着眼的更多的是对音乐的理解和诠释。我在现在的年龄,意识到自己对音乐的感悟比当初要更深刻,演奏技术也处于很好的状态。毕竟,每个演奏家都不得不面对这样一个事实:没有人能永远保持最佳的演奏状态,到了一定年龄,技术会衰减。演奏家只能通过不懈地练习来对抗衰减。能够在最好的时候将自己的演奏通过唱片记录下来,是有价值的,也是每一位演奏家所希望和追求的。按通俗的说法就是,录音在一定意义上是音乐家在艺术上对自己的一个交代。

我特别感谢广州交响乐团前任团长余其铿先生对这张专辑的大力支持。此前我与广交合作过很多次《梁祝》,我和余先生见面常常会聊到录《梁祝》。2022年,我们再次谈到这件事。余先生问我是否有兴趣与广州青年交响乐团和广州交响乐团的联合阵容合作录唱片?我当然乐意。我作为“广交大院”里长大的“广交二代”,与广交以及与广青交合作,给我一种给年轻一代传递接力棒的感觉。于是,恰好在2022年广州交响乐团成立65周年的时候,我们完成了《梁祝》的录制。

而在今年,当以《梁祝》为主的这张新专辑正式发行之际,又恰逢《梁祝》诞生65周年。这或许就是天时地利人和,而实际上是许多前辈与合作者共同努力的结果。所以,面对这张专辑,我感到的是一种尽力之后水到渠成的美好。

王纪宴:谢楠谈到音乐界人士希望、建议她把《梁祝》录成唱片,我十分理解这种被音乐打动后的由衷之言。我也想说,这意味着在如今的时代,尽管有太多人倾向于把古典音乐的“市场”和“产业”描述得高度商业化,好像艺术判断所起的作用远不如利润、利益的驱动,但我相信,被艺术打动,以及真情、纯粹艺术方面的判断力,仍是构成艺术行业良性发展的最关键因素。听到水平精湛的演出,总是会有人深受感动;而其中有能力者,在感动之余会做些什么,使得好的艺术创作继续发扬光大。

就我作为音乐研究者的认识来说,很多优秀录音的诞生都能追溯到一次或几次精彩演出。谢楠从演奏被认可到录制唱片的经历,让我想到我在学生时代读到的、对英国指挥家约翰·巴比罗利指挥柏林爱乐乐团演出和录制马勒第九交响曲的故事——事实上这并不是故事,是这张唱片的录制团队核心成员之一、时任EMI唱片公司录音总监的金洛克·安德森为1964年的一期《留声机》杂志撰写的录音记事。当时,马勒的音乐虽然已经开始有点被人喜欢,但还远不像今天这样被广泛认知。柏林爱乐乐团并不常演马勒作品,作为首席指挥的卡拉扬当时还没有将马勒的作品列入他指挥的音乐会曲目。巴比罗利1963年年初指挥柏林爱乐乐团演奏了马勒第九交响曲,乐团的演奏家们自身也被演奏深深打动,几乎是异口同声地向这位英国指挥家表示:这样的演奏,值得我们找个时间把它录成唱片。于是,一年后,乐团演奏家的愿望就真的变成了现实,在马勒第九交响曲的录音史上,就有了巴比罗利指挥柏林爱乐乐团的这个EMI经典版本。

和谢楠的《梁祝》一样,这件事也充分印证了对演奏有共鸣和判断的人,无论作为演奏者还是聆听者,都不愿意好的演奏只能在现场音乐会听到一遍就一去不复返,而是希望拥有和珍藏。

而在艺术层面之外,因为技术的原因——我所说的还不是谢楠老师谈到的演奏家的演奏技术,而是录音技术——为了运用更先进的录音技术、更理想的录音场地,新的话筒布置方案等,“拾取”到更加高保真的声音。也就是说,为了更高水平的录音,也会让同一部作品不断出现新的录制版本。因为新的录音很可能成为听者一次新的发现之旅:原来听不到或听得不那么清晰的声音,如配器的细节、内声部、次要的乐器、低音线条,在新的录音版本中很可能突然绽放出来,从而使得整体的演奏呈现得更富有层次感、更真实、更雄浑,让我们在聆听时感到离作品更近。

每个人的情愫都能投射其中

北青艺评:《梁祝》作为一首有着浓重时代印记的作品,能够像贝多芬、勃拉姆斯、门德尔松、西贝柳斯、柴可夫斯基等经过几百年沉淀的经典之作那样,承载一代又一代演奏家的反复演绎,它的艺术价值体现在哪些方面?

谢楠:因为它与人性中最普遍、最美好的情感相关。特别是我们中国人,每个人的情愫都能投射在其中。小提琴协奏曲《梁祝》初诞生时,我们听到的是纯情年代创作的一首纯情作品的纯情演绎。当时的乐器、录音技术水平有限,但是充沛的激情和动人的情感为作品注入了能量,所以它能广为流传,至今常演不衰。

更重要的,从《梁祝》的演奏和录音史中,我们能够看见时代的进步。西方古典音乐在中国发展了这么多年,从演奏技法到录音技术都有了长足进步。每一次演绎和录制,其实也是中国的古典音乐水平和录音技术水准的一次综合体现。

王纪宴:像《梁祝》这样的作品,从研究者的角度看,创作技法在一定程度上存在着时代和创作者的局限。但是为什么它如此深受欢迎,百听不厌?在我看来,因为《梁祝》的音乐、梁祝的故事,从感情和审美上契合了中华民族对爱情最美好的向往。而越是在父母之命、媒妁之言的禁锢式背景和语境之下,梁山伯与祝英台的爱情就越显得美好和珍贵。从古往今来传遍华夏大地的古老传说,到包括戏曲等艺术体裁的表达,再到小提琴协奏曲,无不体现了我们中国人对梁祝的喜爱。照美学的表达,有一种“观照”——我们从中照见自己。

在《梁祝》这个故事里,群体和个体被放置在一个“场”之中。前者是祝英台的父亲象征的封建势力,后者是梁祝二人——二者因为爱情产生不可调和的强烈冲突。这是卡尔·荣格所说的“情感原型”,或者我们也可以称之为“文艺母题”,是古往今来一代又一代人反复书写、不断阐释的题材。

而何占豪和陈钢两位作曲家,以及那些给予他们支持的上海音乐学院的前辈、同行,在这首协奏曲中确实做出了令人敬佩的中国化努力,将奏鸣曲式的呈示部、展开部和再现部与中国家喻户晓的爱情故事对应得可以说是天衣无缝,实现了民族风格和协奏曲必备的特质——呈示部风和日丽,春光明媚,鸟语花香,梁祝同窗共读,之后长亭惜别;展开部矛盾爆发,对抗加剧,到最后祝英台泪尽意决纵身投坟的震撼高潮,体现了协奏曲交响性思维的强大表现力。

在此次录制的版本中,余隆的指挥在这样的时刻强化了作品的交响性,使得这个壮丽高潮更有“惊天地,泣鬼神”的力量;他并没有通过放慢速度来加以强调和渲染,而是保持着先前的速度。这就正如英国指挥家马克·威格尔沃斯在著作《指挥为什么重要》中所写的:“某些情况下,演奏时保持情感上的疏离,反而能激发出更强烈的感情。”

而当再现部到来,一切过去了,虽然我们又听到了起初的爱情主题,却已物是人非。再现部化蝶的弦乐加上弱音器的手法,难道不是奏鸣曲式戏剧性再现理念和手法的天才实践?小提琴的歌唱,那种缥缈感,就像是瓦格纳在《罗恩格林》前奏曲中通过将弦乐细分并与木管乐器交织的高超配器手法所做到的。我们面对的仿佛不再是尘世的声音,而是在悲剧故事之上升华出的彩虹般的绚丽之美,是神来之笔。

西方技术结合东方韵味

北青艺评:《梁祝》的主题已经成为我们中国人最常听到、最熟悉的旋律之一。我们的小提琴家人人都会拉它,甚至外国演奏家也在拉,所以也就会觉得演奏家对这首曲子可以“信手拈来”。事实是这样吗?

谢楠:《梁祝》的难度,首先是技术。而《梁祝》演奏技术上最难的是音准的把控,在这方面我曾经花了大量时间和精力。我们从小所受到的是西方音乐的大小调音阶训练,在演奏《梁祝》这样的作品中会遇到挑战。最近我和同事一起编了一本《中国民族调式小提琴音阶》,就是想从根本上解决这一问题。如果要做到让我们中国的音乐作品在世界上大放光彩,必须建立系统,需要用五声音阶调式的系统、不同的指法、不同的思维方式去演奏。

其次是韵味。《梁祝》有中国戏曲的基因,韵味是它特殊的气质,因而需要演奏者理解戏曲,并和演奏技术共同支撑表达。将西方的技术与中国传统戏曲的韵味结合起来,这很难,但我们必须做到。

很多人都录过《梁祝》的唱片,现在很多年轻演奏者也在演,但是每个人的条件和气质的不同会带来不同的《梁祝》。就我个人而言,是在经过很多次演奏、对作品的理解逐渐成熟之后,才懂得演奏不应单纯追求技术,还要高度关注音色和气韵,才能接近理想的境界。

这张唱片收录的另外四首中国作品,其实也符合这一点,比如根据同名筝曲改编的《渔舟唱晚》,改编自西北民歌的小提琴、单簧管、钢琴的《庆丰收》,还有极具中国山水写意抒情气质的《瑞丽江边》和《水乡情》。我是想通过这张唱片来表达对中国作品的情有独钟,以及研究和开拓中国作品的愿望。

女性演奏家与祝英台共情更深

北青艺评:和梁祝故事的时代相比,甚至和65年前相比,今天的观念、社会环境已经发生了巨大的变化。我们今天还愿意听《梁祝》,是想从中得到什么?这个故事是否可以更强烈地和当下的女性意识联系起来?

王纪宴:我在听这部协奏曲的时候经常会想,《梁祝》这个故事的叙述者是祝英台,梁山伯在很大程度上是被讲述者。对我来说,《梁祝》感人的演奏或者说重要的演奏,与几位女性演奏家有关:从俞丽拿、西崎崇子,到谢楠。当然,吕思清的《梁祝》也非常精彩。国外演奏家中,我听过吉尔·沙哈姆的《梁祝》,非常好!但我有时还是觉得,似乎女性演奏家与祝英台有着更深的共情。

当然,《梁祝》的音乐是超越性别的,就如同它是超越时代的。每次我听到最后化蝶的时候,感受到的是一种完全被带入梁祝世界的超越和升华。在那一刻,演奏、唱片、小提琴甚至音乐家,仿佛一切都消失了,就是音乐在直接与心灵对话。我在谢楠的《梁祝》中的体验,正是这样的心路历程。到曲终,就像英国著名的音乐家唐纳德·弗朗西斯·托维关于贝多芬的《降B大调弦乐大赋格曲》所写的,我们跟随音乐“直到天际,最后回到尘世”。

谢楠:《梁祝》的第一主角就是祝英台,女性演奏家来表现,会对这个故事更加敏感,也更有强烈共鸣。对祝英台的细腻心理,我的演奏能够做到特别细腻,但是这不意味着那些刚强、刚烈的表达不需要重视,有反差才有戏剧冲突。我希望这张唱片中凝聚的我多年对《梁祝》的演奏、研究、热爱、理解,能够与大家分享,就像贝多芬在他的总谱手稿上写下的:“发自内心,也愿抵达内心。”

文/ 于静

供图/谢楠

编辑/于静