◎文并供图/高申

热播剧《繁花》已经谢幕,繁花落尽说繁花,这部给了我们很多启示的佳作,让一阵阵来自黄浦江、苏州河的江风吹遍了华北平原,吹到了全国各地。借着这阵携带着变革、开拓、创新气息的风,让我们回首自己曾经的过往。

徐光启

上海人徐光启祖上曾经商致富

早在400年前,就已经有一阵来自黄浦江畔的求新求变之风吹入京津大地,潜移默化地改变着生活在北方大地人们的观念。御风而来的那个人,名叫徐光启。

徐光启是明代南直隶松江府下辖的上海县人,生于嘉靖四十一年(1562)。昔日的南直隶,包括如今的江苏、安徽与上海。

在徐光启生活的年代,南直隶经济极为繁荣,赋税居全国之首。经济繁荣,必然带来人口的增加与科教文化的兴盛。就在徐光启去世前三年(1630),占全国面积7%左右的南直隶居然拥有全国总人口的18%。而主持南直隶科举的江南贡院(设置在南京),竟能培养出近半数的中央或地方官员。

南直隶经济发展所带来的社会变革也反映在历史学家李伯重的作品《江南的早期工业化(1550—1850年)》中。通过大量文献的阅读与研究,李伯重教授给出了这样一个结论:1850年以前的三个世纪中,江南工业(手工工业)的发展使工业在江南经济中所占的比重日益提高。到19世纪初,在经济最发达的江南东部,工业比重甚至可能超过农业。李伯重教授把这种情况称作“近代西方工业革命前的工业化”。

徐光启出生的那一年(1562),正是在李伯重教授划定江南东部地区“早期工业化”的三百年(1550-1850)内。

明代中后期的松江府俨然成为国内棉纺织业的中心。而徐光启的祖父徐绪就是通过棉布生意发财致富的。徐光启出生的时候,正赶上松江府的丝棉业海外贸易达到高峰。但在贸易繁荣的背后,包括松江府在内的整个东部沿海地区也要面对倭患频繁的侵扰。这种侵扰的结果,是徐光启家族的生意破产。这件事,对徐光启的人生之路造成了相当深远的影响。

既然经商之路走不通,那就回归耕读。徐光启的父亲徐思诚带着全家重新务农,而徐光启本人也开始了一条读书、考试、做官之路。

徐光启19岁便中了秀才,但此后的科举之路却一直不顺。直到万历三十二年(1604),已过不惑的徐光启才中了进士,进而入翰林院,被选为庶吉士。从这时起,上海人徐光启便与京师结下了不解之缘。

徐光启与利玛窦(左)

作为利玛窦的老友,徐光启建议崇祯重视数学

别看徐光启走的是传统仕途之路,但他毕竟生长在商品经济比较繁荣的南直隶松江府。初来京师的徐光启与老朋友、意大利籍传教士利玛窦重逢。由于两人在科学技术方面的志趣相投,所以经常见面,徐光启甚至把家安顿在利玛窦所居住的宣武门教堂(经堂)附近。这处“徐光启旧居”的具体位置,如今已无人知晓。

在相互为邻的日子里,徐光启常常身着布衣,溜达着去利玛窦的寓所。

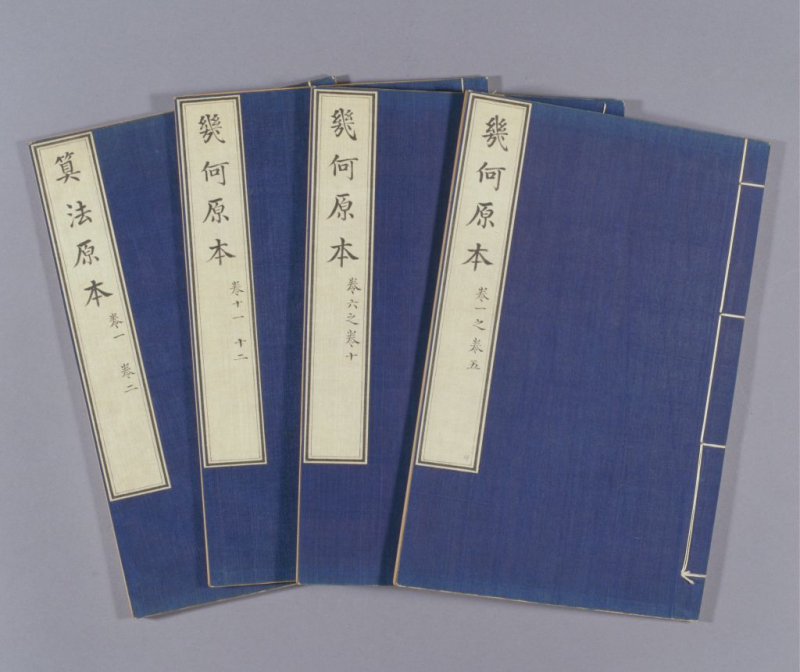

三年多之后,徐光启与利玛窦合作翻译的公元前300年亚历山大数学家欧几里德《几何原本》前六卷完成,并交付印刷。这是根据16世纪欧洲数学家克拉维斯的拉丁文本子翻译的,共十五卷,最后一部分由近代著名数学家李善兰翻译完成。

也就是从前六卷问世之刻开始,“几何”二字才成为数学的专业名词。

不止“几何”,数学名词“点”“线”“面”“角”等,也都是在此时开始使用。直到人生暮年,徐光启依然推崇《几何原本》。

他曾向即位不久的崇祯帝上奏折,提出“度数旁通十事”,也就是精通了数学,可以触类旁通十个方面——观测天象、测量水地、考正音律、制造兵器、建筑城池、理财、建屋造桥、制造机器、测绘地图、制作时钟。由此可见,早在将近400年前,徐光启就明白指出了数学作为基础性学科的重要性。

《几何原本》

在上海地区推广番薯种植,又把高产水稻引进天津

但《几何原本》问世的时候,却没有给徐光启带来多少喜悦。因为在这一年,徐光启的父亲徐思诚于京师去世,随后被儿子扶灵返乡。

回到上海为父守孝的徐光启开始研究当地农作物的生长,以及新品种的引进。此时的世界正处在小冰河期,气温普遍下降,各种自然灾害接连不断,导致民生艰难。与此同时,新航路开辟后出现在沿海地区的美洲高产作物番薯引起了徐光启的注意。经过一番努力,徐光启等人推动了番薯在上海地区的普遍种植。

除了在家乡上海,徐光启还曾在天津地区开发过水田、引进新品种作物。那时的徐光启,守孝期满返回京师,继续任职于翰林院。因与在朝的一些当权官员意见不合,徐启光便主动告病休养,来到天津进行屯垦。这段时间,大约是在万历四十一年(1613)秋至四十六年(1618)春。在这三年多的时间里,徐光启把主要精力放在“南稻北植”方面。

此时的天津地区,人少荒田多,地价十分便宜,百姓所承担的税赋也较轻。于是,徐光启便选择天津,作为他试种水田的理想场地。当然,这些水田里种植的绝不再是以前的低产稻,而是从南方引进的高产水稻。

徐光启在天津推进南稻北植,确实取得了很大成效。在给家人的信函中,他的兴奋之情溢于言表。一些十分具体、枯燥的亩产数字,都被徐光启写在信里。此外,徐光启还在自己寓所的小植物园内培养了许多药用植物。他采用自己培育的药植配制成药,据说还颇有疗效。

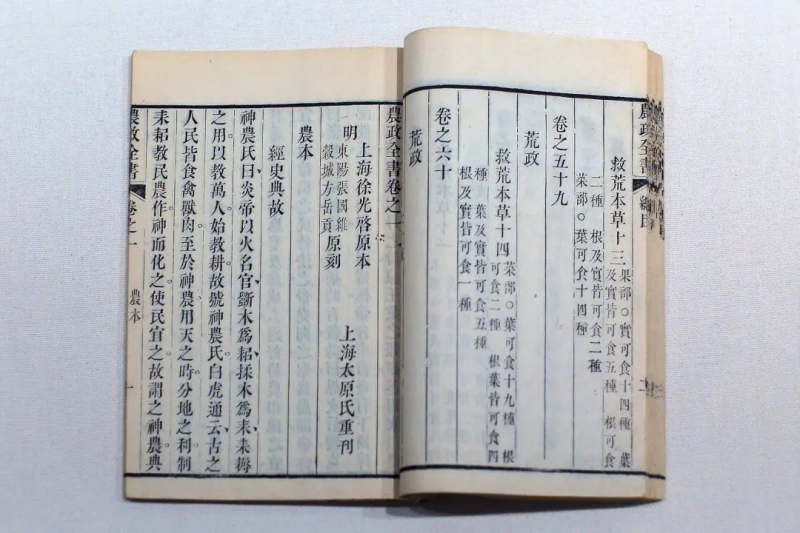

一生都在关注农业生产的徐光启,把他数十年来对于农业的经验与心得,编撰成一部庞大的农书,这便是《农政全书》,中国历史上最完备的一部古代农学百科全书,至今仍具有很高的学术与实用价值。

只可惜,一直忙于各种公务的徐光启,最终也未能把这部大书写完。直到崇祯十二年(1639),《农政全书》才由著名学者陈子龙等人编辑刻印。而此时的徐光启,已经入土六年多了。

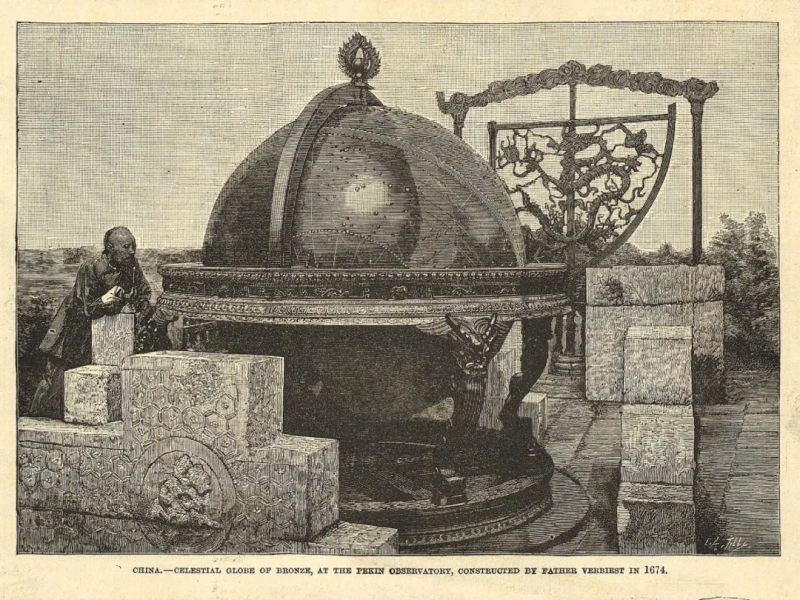

1674年古观象台版画

主持修订《大统历》,是历法领域“西学东渐”的一次有益尝试

《农政全书》未能完成,的确是个遗憾。而徐光启主持修订的明朝《大统历》,也最终完成于他去世以后。

其实,徐光启所修订的《大统历》,实际上是元朝郭守敬主持制定《授时历》的延续。《授时历》是元至元十八年(1281)开始实施的,且因元世祖忽必烈的封赐而得名。这部历法的精密程度与1582年颁布的《格里高利历》相当,但比后者早采用了300多年。

《授时历》自1281年颁布,到顺治二年(1645)废除,总共施行了364年,是中国古代使用时间最长的一部历法。但再好的东西,也架不住这么多年不做调整。于是,万历帝在位的时候,徐光启提出要修改《大统历》,然皇帝不置可否,此事便搁置下来。

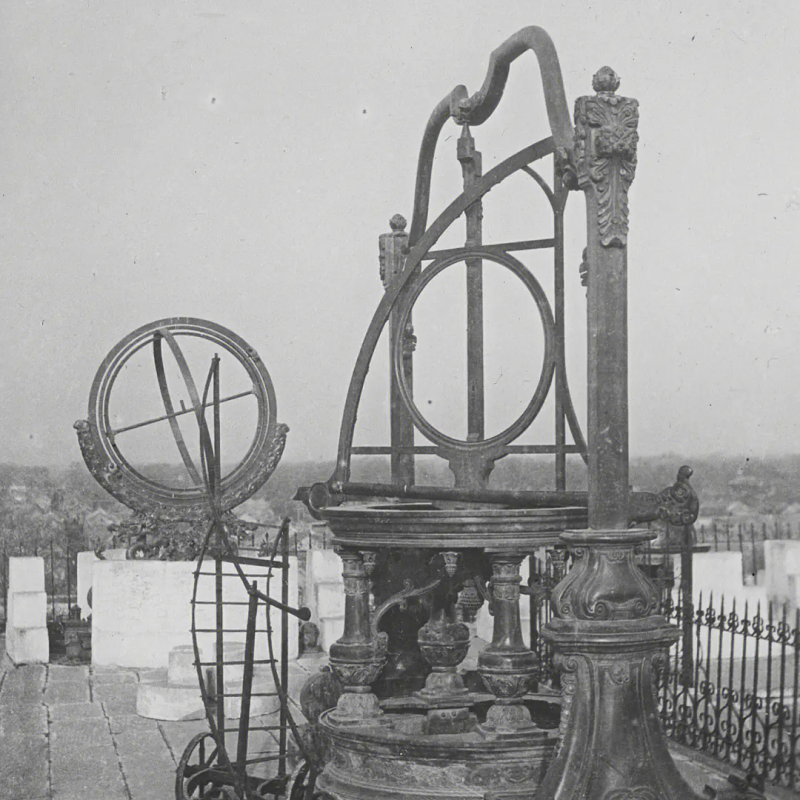

古观象台

到了崇祯二年(1629),徐光启出任礼部左侍郎,负责礼部的日常行政工作,管辖钦天监等机构,他才开始主持修历工作。他在京师设置修历局,一方面在民间招募历法人才,一方面延请传教士邓玉函、龙华民、汤若望、罗雅各等。徐光启主持修订的《大统历》,是中国古代历法的重大改革之一,也是在天文历法领域“西学东渐”的一次有益尝试。由于《大统历》的修订正赶上崇祯帝在位,所以称作《崇祯历书》。可惜,无论是徐光启,还是崇祯帝,都没有看到这部历书的实施。直到清顺治二年(1645),《崇祯历书》才被公布使用。而徐光启终生效力的大明王朝,已经结束统治将近一年了。

徐光启是个聪明人,更是个实干家。据说,为了修订历法,他与李天经等人先后制造了一批天文仪器,如极限大仪、平悬浑仪、候时钟等。他首次提出人口每30年增加一倍的观点,这一人口自然增长率的推算,要比英国人口学家马尔萨斯早170多年。他也是第一个详细叙述蝗虫生活史,并提出防治蝗虫方法的人。

邮票上的古观象台

从澳门购得红衣大炮,在宁远战役中大显威力

天启六年王恭厂大爆炸发生的时候,徐光启正在老家松江府上海县赋闲,这是他宦海生涯中的第三次赋闲了。在上海老家,除了继续研究他的农作物,从而推动了番薯在上海地区的普遍种植,并且构思他的《农政全书》之外,徐光启还继续关注着京城及整个东北地区防御的安危。

《农政全书》

早在万历末年、泰昌时期、天启初年(1620至1623),徐光启便从澳门购得30门西洋大炮(红衣大炮),其中11门调往辽东,剩下的留在京师。这些红衣大炮在天启六年(1626)正月的宁远战役中大显威力。

待到徐光启重进京城,升任礼部尚书之后的崇祯元年(1628)七月,朝廷又派广东官员到澳门募购炮师和大铳,崇祯三年四月,徐光启又奏准由耶稣会士陆若汉负责,再赴澳门置办火器和聘请西人炮师,陆若汉于当年10月召集了一支由100多名葡国军士和约200名随从组成的远征军自澳门出发。

但是,徐光启积极引进洋兵的做法遭到了保守派的抨击,因此待澳门远征军于崇祯四年(1631)行至南昌时,即因战情趋于缓和以及保守派的激烈反对而被遣返。徐光启自此之后不再积极过问兵事,明末由他筹划的几次购炮募兵活动亦到此为止。

徐光启离开军事舞台前,还做了一件“无心种柳”的事。此事对明亡清兴大变局产生了极为重要的影响,这便是推动登州火炮营于崇祯三年(1630)的组建。

说他是“无心种柳”,在于这支军队组建的第四年,便叛明投金,且成为后金(清)一支最先进的武装力量。

宣武门教堂

在世人称“徐阁老”,死后墓地一带成了“徐家汇”

进入暮年的徐光启,于崇祯三年(1630)任礼部尚书,崇祯五年(1632)兼东阁大学士。在编纂大书、提出各种创新想法的同时,徐光启又替明朝政府担负着编练军队、保卫京师的重任。

此事还得从崇祯二年(1629)说起。这一年的12月,后金皇太极率领数万骑兵南下攻破大安口,越长城,入龙井口,围蓟州,陷遵化,直奔京师而来。

京师告急,朝野不安,当时还是礼部左侍郎的徐光启向崇祯帝进言:训练士兵,不仅要训练他们如何打仗,还得教会他们如何守城。如今守城全部依赖火器,非得加强平日的训练才行。崇祯帝听罢,深以为然。12月30日,崇祯帝命徐光启指挥训练京营兵。此时的徐光启已经是69岁的老人。

上任后,徐光启昼夜在城头巡察,连饥渴都忘掉了,也不避风雨,手指、面颊被冻伤,依然在指点军士,辛劳至极。没过几天,后金军队围攻京城,徐光启带领官兵奋力抵抗,并配合袁崇焕军队的作战。皇太极屡攻不下,只得退回关外。这次京师保卫战的首功应该属于袁崇焕,但功劳簿上,一定得写下徐光启的名字。

崇祯六年(1633),年迈体衰的徐光启被朝廷加太子太保、文渊阁大学士,未久,他便去世了。据说,在徐光启弥留之时,他的妻儿都不在身边,“盖棺之日,囊无余资”,“宦邸萧然,敝衣数袭外,止著述手草尘束而已”。

八年后,也就是崇祯十四年(1641),徐光启被正式下葬于“肇嘉浜北原之阡”,也就是如今徐家汇的光启公园内徐光启墓内。活着的时候,徐光启曾在这里建农庄别业,从事农业实验。由于此地处在上海县城西门外,还是比较荒凉的区域。徐光启曾为文渊阁大学士,时人称其为“徐阁老”,他的坟地也就跟着被称作“阁老坟”。

有人说,为了表达对徐光启的思念之情,徐家后裔们聚居在他的坟墓一带,后来形成了“徐家汇”,这便是上海徐汇区的名称由来。但根据文献记载,明崇祯年间并没有“徐家汇”这一地名,到了清顺治年间,此地被称作“徐家湾”,大约到乾隆末年至嘉庆初年,改称“徐家汇”。

徐光启画像

为徐光启送葬,又完成其《农政全书》的上海老乡陈子龙

比徐光启年轻46岁的松江府(上海)人陈子龙,生于万历三十六年(1608),其乃晚明时期一大批以“龙”字为名的杰出人物之一。据说,在陈子龙出生之后未久,他母亲对其父言道:生子当晚,曾梦见墙壁上有龙出现,“蜿蜒有光”,其父便给他起名“子龙”。

崇祯三年(1630)冬,22岁的陈子龙陪同文坛好友夏允彝来京参加会试。在京师,陈子龙受教于徐光启,并了解到《农政全书》。

崇祯四年(1631)春,陈子龙参加会试。由于所持政见不对内阁大学士温体仁的胃口,陈子龙的卷子被其弃之不顾。待主考周延儒建议朝廷重新检阅被废黜考生试卷,陈子龙的答卷才重新入围,且得到考官文安之、倪元璐的赏识。周延儒也想要把他提拔到优秀等级,孰料陈子龙卷子存在涂抹(或被认为有作弊的嫌疑),周延儒害怕被温体仁借机攻讦,于是放弃录取。

崇祯六年(1633)六月,内阁首辅周延儒致仕,温体仁继为首辅,其以排除异己为能事。同年十一月八日,徐光启逝世于京师,由于其家人远在上海原籍,来京活动的陈子龙便负责为其含殓。

崇祯八年(1635)春,陈子龙与柳如是结为夫妻,二人常与松江府名流游宴。当时国事日渐危急,陈柳二人颇多倡和,家国情愁交织。后来虽然两人被迫分离,但相互之间这份情感不减。期间,陈子龙还得到徐光启《农政全书》手稿,并呈交松江知府方岳贡。或许是放不下心,在途经苏州时,陈子龙遇到应天巡抚张国维带兵北征,又呈交其所誊录的徐光启《农政全书》稿本。

崇祯十年(1637)春,陈子龙第三次参加会试,中进士。殿试时,陈子龙位列三甲。然陈子龙在京师待选时,却身陷党社之争。其后,他的仕途一直跌宕。

在京期间,陈子龙居住何处早已成谜,从目前的史料文献看,清代中叶以后的名人在京师寓居地相对清晰(但其中的大多数也无从查找具体位置,只能囫囵得知其所居的街巷胡同),而清代中叶以前的名人十有八九连街巷等信息也皆无,陈子龙便是其中之一。

陈子龙画像

存亡之际,陈子龙发现兵部只有他一个人

崇祯十七年(1644),李自成攻破京师,崇祯帝自缢身亡,大明王朝走向落幕。未久,福王朱由崧在南京监国,不久即称帝。而陈子龙则以崇祯时授的兵科给事中职务任职,奉命巡视南京军营。就任后,陈子龙发现兵部只有他一个人。尽管如此,陈子龙于为官的50多天里,还是上书朝廷30多次,提出大量有价值的建议。只是弘光帝沉溺酒色,但求偏安一隅。朝中权臣马士英、阮大铖等人又大肆排挤陈子龙,使其不得不离京避祸。就在陈子龙归隐之后,清军迅速南下,灭掉了弘光政权。

此后,陈子龙设明太祖像誓师起义,原明两广总督沈犹龙称总督兵部尚书,陈子龙称监军左给事中,军号“振武”。不过两个月,清军攻陷松江城,沈犹龙等皆阵亡。陈子龙在城西遇清兵,得逃脱,携家走昆山。

弘光元年(1645)六月,鲁王朱以海监国于绍兴。闰六月,唐王朱聿键也称号于福州。鲁王命陈子龙为兵部尚书,节制七省军漕,而唐王授其兵部左侍郎、左都御史。

陈子龙去世时年仅40岁,因规劝黄斌卿反正之事败露,投水殉国。

尽管政治生涯多舛,但作为晚明复社的重要成员,陈子龙对中国文化的影响还是值得一提的。别个不说,单单为徐光启送葬,并为其完成《农政全书》,便可被载入史册。此外,陈子龙与柳如是之间的互动,也被史学大家陈寅恪记入《柳如是别传》。甚至有学者推测,曹雪芹所著《红楼梦》之名,也得自陈子龙的诗句“始知昨夜红楼梦,身在桃花万树中”。然这两者究竟有何关联,就不好说了。

编辑/王静