编者按:

3月以来,“青睐”策划推出了“北京中轴线深度寻访”系列活动。根据最新公开的北京中轴线遗产“全景图”,邀请专家带队,与读者一起深入寻访纵贯北京城的中轴线遗产构成要素、中轴线遗产保护区域,以及中轴线遗产缓冲区域。

通过“青睐·中轴线深度寻访”系列活动的实地走读,我们与广大读者一起探索“旷千古之希逢,超万代之奇观”的北京中轴线,挖掘其中蕴含的人文故事,深切体会北京这座举世瞩目的古都的深厚历史文化价值。

清晨的钟鼓楼广场充满了活力,毽子队、滑轮队……市民们在这里锻炼、聊天,与蓝天下阵阵盘旋而过的鸽群,交织出一幅幅动人的生活图景,令人感受到北京独特的烟火气。

12月2日,“青睐”团员一早集合在钟鼓楼广场,与嘉宾夏凡一同开启了“青睐·中轴线”的最后一站深度探访。此次对钟鼓楼-万宁桥的深入走读,为历时10个月,全程深入9大点位的整个“中轴线寻访系列”活动画上了圆满的句号。

钟鼓楼、万宁桥是北京中轴线最北端点位置上、非常重要的两组建筑群。鼓楼在南,钟楼在北,它俩一前一后,两两相望,不曾分开。几百年来,晨钟响起,暮鼓悠鸣,钟鼓楼管理着古代计时,与百姓生活息息相关。而位于北京中轴线与大运河交汇点的万宁桥,与古朴的桥闸和6个镇水兽等遗迹,见证了几百年来北京城市交通的变迁。通过三个多小时深入探访,这两处古迹所蕴含的丰厚历史与时代变迁,给所有人留下深刻印象。

钟鼓楼,从铜壶滴漏到时辰香计时

站在广场上,夏凡首先总结说,“今年,我们由永定门到钟鼓楼,探访的整个北京中轴线长7.8公里。今天来到钟鼓楼,从建筑高度来说,这‘老哥俩’在老北京城当中可谓是数一数二的,钟楼高47.9米,鼓楼高46.7米,一会儿我们就进去看看究竟”。

他接着向大家讲述,“历史上钟鼓楼分三类,第一类是‘皇宫钟鼓楼’,比如故宫的钟鼓楼大家知道在哪儿吗?在午门上,中楼东边是鼓,西边是钟,每当皇帝出午门时,便会击鼓敲钟。第二类就是我们眼前看到的‘城市钟鼓楼’,是为了给全城老百姓报时用的。第三类是‘寺庙钟鼓楼’,钟鼓楼并不是只北京这一处,全国很多城市都有钟鼓楼,比如陕西西安、江西南昌、甘肃永昌等。”

“北京的钟鼓楼始建于元朝至元九年(1272年),当时叫‘齐政楼’,取金木水火土日月‘七政’之意,此后元明清三朝不断重建修缮,其中乾隆时期重建钟楼时,为了防火将钟楼改建为纯砖石无梁拱券式结构。上世纪80年代,国家对钟鼓楼进行了新中国成立后首次大规模修缮,正式对外开放。1984年到1989年期间,鼓楼完成了自动喷淋的安装调试,成为北京安装自动灭火装置的第一座古建筑。”

面对鼓楼,夏凡展示图册,继续讲述,“鼓楼里面原来有25面鼓,一面大鼓加24面小鼓,24面小鼓代表24个节气。在元代和明代,鼓楼里放置有铜壶滴漏,用来计时,看守铜壶滴漏的人到点便击鼓,钟楼的守钟人听到鼓声便开始敲钟,这个钟声才是给全北京城报时的。到了清朝,铜壶滴漏改用时辰香计时。”

那么古人到底怎么计时的?“古人将一天24小时划分为十二个时辰,并以十二地支来命名,从晚上11点至第二天凌晨1点是‘子时’,然后1点到3点为‘丑时’,3点到5点为‘寅时’……以此类推。从晚上7点开始,便是‘定更’,也叫‘起更’,鼓楼击鼓108下,钟楼撞钟108下,钟声传向全城,老百姓就知道要关城门了,该进城的进城,该出城的出城,关城门后,全城宵禁,更夫上岗。从晚上7点到清晨5点为一夜,一夜分五更,每更两小时,有个词叫‘半夜三更’,指的就是晚上11点到1点。到了清晨5点便是‘亮更’,这时候又开始击鼓108下,撞钟108下,全城城门打开,新的一天开始了,如此周而复始、循环往复。”

那撞钟为何定为108声?原来,古人用108声代表一年。明朝《七修类稿》有载:“扣一百零八声者,一岁之意也,盖年有十二月、二十四气、七十二候(古代五日为一候,一年七十二候),正是此数。”

钟楼的建筑堪称绝妙,古钟的铸造叹为观止

一行人走到钟楼下,抬头仰望,钟楼独特的建筑令人眼前一亮。重檐歇山顶,上覆黑琉璃瓦,绿琉璃剪边,两侧山花全都是由琉璃砖拼制而成的金钱绶带,十分独特。

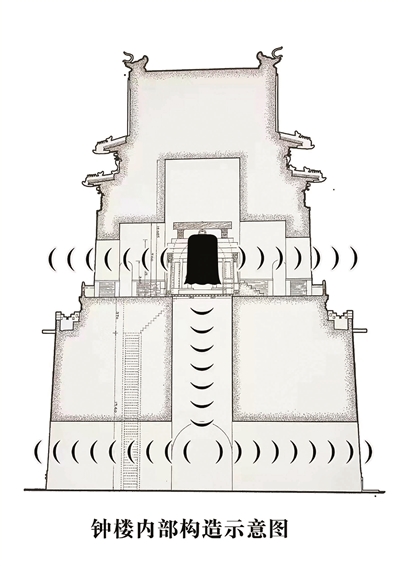

夏凡通过自己设计的图片向大家解析,“钟楼的内部结构设计非常巧妙,它把建筑结构、共鸣、传声三者巧妙地融为一体,这在中国古代大型建筑中堪称一绝。钟楼内部分上下两层,每层都是十字相交的拱券结构,并外开四个拱券门洞,两层之间再以天井相连贯通。青铜大钟悬挂在二层中央,当大钟敲响时,钟声便会通过上下两层的八个拱券门洞传播出去,整个钟楼就化为一座巨大的音箱,将钟声以最大化的音量传向整个京城。”

有关专家曾经做过测试,当钟楼的钟声是110分贝时,便可传播大约10公里范围,“我们知道从钟楼到永定门是7.8公里,所以回到古代,在没有高楼大厦,也没有各种噪声的条件下,钟声基本可以覆盖整个北京的内城和外城。”

通过狭窄陡峭的楼梯到达钟楼二层,一口大钟映入眼帘。“当时永乐皇帝其实是铸造了两口大钟,最初是一口大铁钟,但因声音不够响亮而弃之不用,放到了鼓楼北门外,上世纪80年代又被移到了大钟寺。我们现在看到的这个大钟是之后重新铸造的青铜大铜,它高5.5米,重63吨,被认为是世界上最大最重的古钟,堪称‘古钟之王’。”

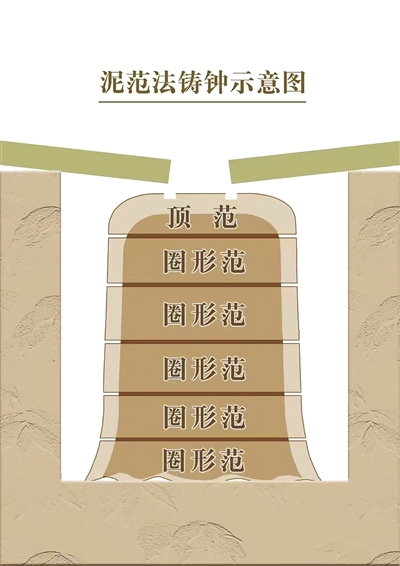

大家纷纷感叹,这么大这么重的青铜古钟,古人是怎么铸造的?“古人铸造青铜器一般分为‘失蜡法’和‘泥范法’,铸造这座大钟采用的就是‘泥范法’。”夏凡打开示意图进一步讲解道,泥范法中的内范和外范是铸造过程中使用的两种模具,二者结合才能铸成大钟。内范是用来制作器物内部的模型,通常是用石灰和三合土制成的,与器物的内腔形状相同。在铸造过程中,内范被放置在炉中,与熔化的金属接触,形成器物的内部形状。外范则是用来制作器物外部的模型,也是用石灰和三合土制成的,与器物的外部形状相同。在外范的内侧,通常会雕刻出器物表面的花纹或图案。在铸造过程中,外范被放置在炉外,与熔化的金属接触,形成器物的外部形状。在铸造过程中,泥范需要经过干燥、烧制等过程,使其变得更加坚固耐用。

需要注意的是,在制作泥范时,需要精确测量和制作模具,以确保器物的形状和尺寸准确无误。同时,在铸造过程中,还需要严格控制温度、时间和金属成分等因素,以确保器物的质量和性能达到要求。古人铸造这么大的钟要先分别做出五六个模具。最后,是往模具里灌注铜液,‘浇铸’是铸造大钟的关键一步,铸钟所需的大量铜液也不是仅靠人力就可以完成,古人利用群炉熔铸得到铜液,铜液通过石槽沿浇注口注入钟模,大钟铸成。

万宁桥,北京中轴线上最为古老的桥梁

出钟鼓楼,沿地安门外大街向南走不远,很快就到了万宁桥。放眼望去,这座南北跨越于玉河水道之上的单拱石桥,由桥体、燕翅墙、镇水兽、澄清上闸遗存构成。万宁桥是北京中轴线上最为古老的桥梁,其位置及承担的交通功能历经7个多世纪始终未变,为元代以来北京中轴线的叠压关系提供了重要的物质实证。

站在万宁桥边,夏凡开始摇铃上课:“最早关于万宁桥的记载是《析津志·河闸桥梁》中的叙述:‘万宁桥在玄武池东,名澄清闸。至元中建,在海子东。至元后,复用石重修。虽更名万宁,人惟以海子桥名之。’这里面所说的‘玄武池’是元朝对当时什刹海这片水域的称呼,因为它在皇宫北侧,所以叫‘玄武池’,而万宁桥的位置正位于这片水域的最东端。”

“万宁桥还有很多名字,因为在地安门以北,地安门又被老北京人俗称为‘后门’,所以万宁桥也被称做‘后门桥’‘北门桥’,此外在史料、文人笔记、诗歌作品中,万宁桥还被称作‘洪济桥’‘月桥’‘越桥’‘大桥’‘官桥’‘天桥’等。万宁桥最著名的景观是它的镇水兽,东边两只,西边四只,它的学名是‘蚣蝮’,明代杨慎撰《升庵集·龙生九子》记载:‘六曰蚣蝮,性好水,故立于桥柱。’其中桥东北的那只,在颌下发现有‘至元四年九月’字样,由此可知它是元代遗物。”

值得一提的是,这几只镇水兽除了承载“消除水患,保佑一方平安”的美好祈愿,还具有一些实际功能,“大家看岸边趴着一个镇水兽,其实水面下还有一个镇水兽,岸上的兽往下看,水里的兽往上看。两个镇水兽的中间位置刻有一个球状的宝珠,上面那只的兽爪与下面那只的兽头之间就是安全水位的范围。如果水位高于上面的兽爪,就意味洪水上来了;如果水位低于下面的兽头,就说明是枯水位了,两种情况都不利于船舶航行通过。”

接着,夏凡补充道,“大家再看桥身正中还有一个大兽头,这其实也是一种镇水兽,它是圆头扁嘴,头上有一对短角,和刚才那几只的外貌很不一样,这个兽头应该是‘饕餮’,就是我们常说‘饕餮盛宴’里的那个,古人认为饕餮也是‘性好水,故立桥头’。”

“澄清上闸”,是整个通惠河的最后一道闸

夏凡的讲述滔滔不绝,学员听得也是聚精会神。“万宁桥是一座‘闸桥合一’的建筑,它既是一座供行人南北往来的桥梁,也是一座供船只东西通航的水闸。它的名字是‘澄清上闸’,由元代水利专家郭守敬主持建造,建成于公元1293年(元至元三十年),最初为木质结构,后来改用石材重建,此后历经数百年,目前仍保存有闸槽、绞关石等原有建筑构件旧物。”

“澄清上闸”是整个通惠河的最后一道闸,而通惠河在通州又与京杭大运河相连,它们共同构成了元朝漕运入京的通道。“我们知道,整个北京区域是西北高、东南低,通州的海拔高度与北京市区相差十余米,因此所有槽船进城都需要由低向高、逆水行舟。为解决这一问题,当年郭守敬就在通惠河沿途修建了二十四座水闸,通过闸门的启闭开合来调节每一段水位的升降,这样所有船只就可以像上台阶一样,逐级升高、一路西行入城了。”

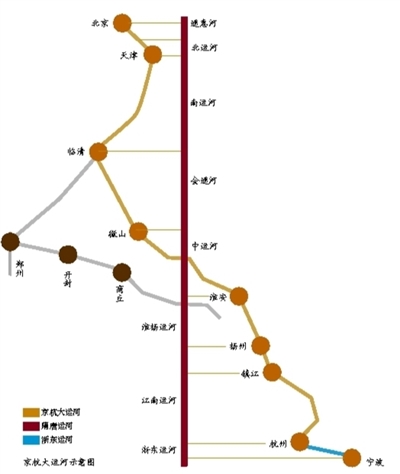

夏凡依次打开图册,开始向大家梳理并讲述整个大运河的历史,“中国大运河是一个非常辉煌的世界奇迹,是世界上开凿最早、规模最大的人工运河。我们来看这张‘中国地理全图’,整个中国的地势是西高东低,因此所有天然的大江大河都是由西向东流,最后注入大海。那么开挖运河的目的就是形成一条南北向的水路通道,用来运送各种粮食和物资。”

根据史料记载,中国早在两千多年前就开始挖掘运河,“比如公元前486年,吴王夫差为了争霸中原、运送军队及物资,从扬州开挖了一段‘邗沟’,将长江与淮河连接起来。一千年后,隋炀帝主持的大运河工程正式拉开序幕,一期工程是公元605年开始的‘通济渠’,它将淮河与黄河连接起来,使江南的物资可以直达当时的都城洛阳;二期工程是公元608年为远征高句丽而开挖的‘永济渠’,它以洛阳为起点,一直向北挖到涿州,将黄河与海河连接起来,这样远征的军队与物资便可通过水路先集结到涿州,再发往高句丽。”

谈至此处,夏凡又赞又叹,“如此,一个从扬州到洛阳再到涿郡的‘之字形’隋唐大运河便正式形成,这是一项非常伟大的工程,它开启了中国南北方经济与文化相互交流融通的新篇章。同时,它也是一项艰苦卓绝的工程,千百万劳动人民为之付出血汗与生命,最终民力枯竭、民怨沸腾,全国各地揭竿而起,使存续仅三十余年的隋王朝迅速灭亡。我们研究历史也很有意思,一条大运河灭亡了一个王朝,但它的遗存构成世界遗产,至今为人们所用。”

“又过了650年,元朝建立,在北京建元大都。这是当时世界上首屈一指的大都会,商业繁华、人口百万,因此北京区域的粮食产量远远无法满足需求,把江南的粮食运到北京成为迫在眉睫的问题,于是‘京杭大运河’工程就此开工。新的工程将原来‘之字形’的隋唐运河‘截弯取直’,使河道不再拐向洛阳,而是从江南直接北上到达北京,这条新运河的开挖也成为元明清三朝建都北京的重要前提与保障,直到清朝末年依然在漕粮运输中发挥着重要作用。”

在万宁桥西侧,有一方世界遗产碑引人注目,“大家看到的这块石碑,表明了这里是世界遗产中国大运河的一个遗产点。”2014年‘中国大运河’入选《世界遗产名录》。夏凡强调,“大家注意,这里是‘中国大运河’,不是‘京杭大运河’,入选的是包括隋唐运河、京杭大运河、浙东运河三段中的闸、堤、坝、桥、码头、仓库、衙署、驿站、行宫等58处遗产点。”

“刚才的讲述中,我们提到一个词叫‘漕粮’,什么叫‘漕粮’?它指的是中国历代王朝将征自田赋的部分粮食运往京师或其他指定地点,供宫廷使用、百官俸禄、军饷支付和民食调剂,这种粮食称‘漕粮’。漕粮的运输称‘漕运’,方式有河运、陆运和海运三种,元代中后期就曾采用过海运的方式。明代时每年漕运的数量大约是300万至400万石,但漕运的成本却是这个数值的三四倍,包括河道疏通、修桥造船、人工成本等,按现在话说就是‘运费远高于商品本身的价值’……而这种现实情况也是当时朱棣迁都北京时所要考虑的最重要的阻碍因素。”站在万宁桥边,夏凡的讲述令人沉浸在中国大运河波澜壮阔的历史当中,寒风阵阵吹过,“青睐”会员的听课热情丝毫不减。

讲完课,大家纷纷表示意犹未尽。夏凡翻开课件,抛出一枚“彩蛋”,“我们来回顾一下‘青睐行走中轴线’的全部行程:3月19日,我们寻访天坛,拉开寻访整个北京中轴线的序幕。3月26日探访景山-寿皇殿;4月13日深入故宫;4月16日踏访北海;4月22日登上明城墙;5月14日行走正阳门;9月9日遍览左祖右社;10月22日从永定门city walk到先农坛;12月2日,也就是今天,我们走访了钟鼓楼-万宁桥。大家去了五次以上的举手?”话音未落,“青睐”会员争先回答,有的说跟了七八次,一直追着这个活动听;有的则表示遗憾,才抢到票今天是第一次来。不少跟了五六次的会员纷纷回忆起之前的活动场景,大家还都历历在目。熟悉的面容,热切的话语,不禁令人感动,“我们大家一起完成这件大事——深度寻访北京中轴线上的厚重历史,触摸它、珍惜它,真是特别美好的回忆!”

北京中轴线纵贯北京老城中心南北,简单盘点“青睐中轴线·寻访”的系列活动,会员纷纷表示,每期报纸自己都留着,收获满满新知识。“今年‘青睐’的这个寻访中轴线活动,含金量很高,而且是实地探访。用夏凡老师的讲解+图板演示,用我们自己的脚丈量+豆汁+冬菜包+糖饼+春夏秋冬阳光雨雪,这些会在我们的生命里刻下印记,让大北京几百年的历史穿过我们的身体,成为地道的北京人。”“青睐”会员涨涨妈的感受,得到大家的共鸣和点赞。

供图/李玮