什么是20世纪建筑遗产?为什么我们要关注并保护20世纪遗产?我们身边的城市建筑与街区,何以成为具有历史文化记忆和科学技术价值的瑰宝?其背后蕴藏着怎样的人和事……

前不久,由中国文物学会20世纪建筑遗产委员会与《中国建筑文化遗产》《建筑评论》“两刊”编辑部,策划并组织编撰的新书《20世纪建筑遗产导读》一一揭开了这些问题的答案。在“让更多文物和文化遗产活起来”的大势下,这本书面世以来,受到专家学者和众多读者的关注。

8月的一天,20世纪建筑遗产委员会副会长、秘书长、《20世纪建筑遗产导读》主编金磊接受了北京青年报记者的专访。在对谈过程中,他旁征博引,极富激情,认真回应与探讨着“20世纪建筑遗产”领域的新概念、新使命。他表示,2022年恰逢联合国《世界遗产公约》发布50周年,30余位专家不辞辛劳,终将历时五载的这部书稿完成,可以说,《导读》是国内第一本20世纪建筑的“指南范本”。

金磊坦言,“20世纪建筑遗产是世界文化遗产的新类型,而中国20世纪建筑遗产有丰富的遗产价值与丰富内容, 体现着传统文化对现代化中国的滋养, 是一部自立于世界文化之林的巨著。‘汲古润今,与时偕行’,我相信,强烈的文化归属感可激起人们心底最深沉的思念与认同。”

“从此咱们中国的20世纪遗产的保护问题有了专家团队”

北青报:这段时间以来,《20世纪建筑遗产导读》在全国业界广泛传播,受到大众读者的关注,请您解读一下这本书出版的缘起,以及它的价值。

金磊:这些年,不论是中国文物学会会长单霁翔、中国工程院院士马国馨会长,还是中国建筑学会理事长修龙,都对中国20世纪建筑遗产工作给予了具体指导。《导读》这本书从不同侧面去看待20世纪建筑遗产的理论与实践,对过去百年来和建筑相关的人和事,尽可能予以系统梳理,书中的案例丰富、观点新颖,它的可读性是可以称道的。

2014年,20世纪建筑遗产委员会成立,我们有20多位院士、30多位全国工程勘察设计大师及各设计院的总建筑师、总工程师、建筑院校的专家学者以及各省市文博专家,共计110余位。

2016年,“遗产委员会”按“世界遗产框架”,推介了首批中国20世纪建筑遗产项目名录;第二批名录又专门出了北京卷。迄今为止已推介了7批,共计697项中国20世纪建筑遗产项目。这些年还举办了多次学术研讨会、出版了一系列学术成果和文集,得到国内外业界人士的广泛认同。

学会的很多专家保持着与国际学术界的联系,尤其是《导读》的作者,始终强调要让中国在“20世纪建筑遗产保护与传承”这个问题上不落后,要让更多的人知道它。

大家凭着热情,努力通过研讨、展示、讲授等多种方式搭建面向公众传播的桥梁,这也是让我非常感动的地方。这本书问世后,我们能明显感受到身边的朋友都在讨论“20世纪建筑遗产”这个话题。

北青报:20世纪建筑遗产,听起来是个比较新鲜的概念。您在推进这个工作中有哪些体会?

金磊:我本身在北京市建筑设计研究院有限公司工作,是工程技术人员出身,从建筑设计角度,我所在的北京建院做了很多新中国建筑遗产的项目,它们本身就是应该保护的20世纪遗产,如北京建院共计完成了“国庆十大工程”中的8项,它们无疑都是重要的20世纪建筑遗产。所以我总在思考,要让量大面广、至少有几十万数量级的20世纪建筑增加遗产的身份,这是极为迫切的。

在推介项目的过程中,我们发现一个关键问题,说到20世纪建筑遗产项目,大家就容易和历史建筑、文物建筑混淆。甚至有人曾提出,有了历史建筑、文物建筑,推介20世纪建筑遗产是不是多此一举?

我们说20世纪建筑遗产不是一个重复性的工作,是要把过去没人关注的内容管起来。要知道,早在2008年国家文物局就发了一个文件,要大力推进20世纪遗产的保护。2014年学会成立的时候,单霁翔会长特别高兴地讲,“从此咱们中国的20世纪遗产的保护问题有了专家团队。”我们专门讲20世纪遗产的建筑,跟历史建筑、文物建筑并不矛盾。只不过我们更注重保护我们身边的这些建筑。

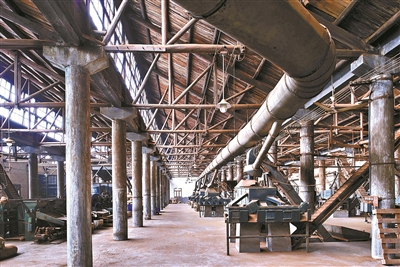

池州祁门红茶老厂房

某部委的一座青砖楼“躺”在地上,当时我眼泪都流出来了

北青报:您从建筑工程设计的视角,应该会了解更多作品个案与建筑师创作的“故事”与情感吧。

金磊:就北京而言,北京是“双奥之城”,两次奥运会北京建院都是主要设计单位。特别是2008年夏季奥运会,大家都非常关注“新北京”的提法,我们当时就觉得“新北京”的概念就是要在古都的层面上注入它的现代化内涵。一提到城市的建筑万国博览会,大家往往想到上海等城市,好像北京的房子就代表古都。其实,北京也是建筑的万国博览会,除了有无法比拟的皇家建筑及四合院,也有各种风格的现代化建筑。

从1949年新中国成立到现在,尤其是20世纪50年代北京的“国庆十大工程”,都已成为新中国建筑的风向标。北京建了人民大会堂,全国各地都相继效仿;北京建了百货大楼,各地也都借鉴这样的百货大楼模式,连蒙古国都在乌兰巴托建了和北京百货大楼一样的建筑……所以从北京来说,20世纪建筑遗产很多都对全国的建筑有非常大的影响力。

从保护遗产的情感上来说,我有一个很真实的感受,到现在都记忆犹新。30年前,我住在北京建院的员工宿舍,每天骑车上下班,某日路过某部委的一座五六层的青砖楼,突然发现它“躺”在地上,变成一片废墟,当时我眼泪都流出来了。我仿佛见到一位有生命的老人,他突然倒下了。

对于建筑的认识,我记得大约在1931年,梁思成给东北大学第一届毕业生致函时说:“非得社会对于建筑和建筑师有了认识,建筑的保护和发展才有了可能。”我想这个话大概到现在也适用。我特别关注国际遗产的一些文献,我看到有若干份文献里都有这样的话——城市的遗产保护也来自市长的情感。

北青报:请您具体说说,什么是20世纪建筑遗产,20世纪遗产名录是怎样评选出来的?

金磊:现在全世界对待遗产的观念都发生了很大变化。在这样的背景下,这些年我们中国专家在建筑遗产的理念方面,也建立了新的、先进的认知。所谓20世纪建筑遗产,就是要保护、推介1900年-1999年这些有价值的建筑,而在活化利用方面特别有特色的建筑,我们也把它纳入20世纪遗产建筑中。比如,位于安徽的国润茶业祁门红茶旧厂房是第二批中国20世纪建筑遗产项目,建筑整体呈苏式风格,较多采用新技术、新材料,体现当时中国茶产业的先进水平,堪称新中国成立初期工业建筑佳作。

2022年,对于为数不多的尤其在科技、文化上很有创新意义的项目,我们也把它扩容进来,目的是为了繁荣建筑创作,鼓励中青年建筑师精心设计建筑,推进行业的发展。

在2014年起草、2021年修订的《中国20世纪建筑遗产认定标准》中,我们特别强调要关注反映城市历史文脉,具有时代特征、地域文化综合价值的创新型设计作品,还包括城市更新行动中优秀的有机更新项目等,此外还要重视改革开放时期的作品,以体现建筑遗产的当代性。我们通过9条推介标准把这些建筑纳入20世纪建筑遗产。

我们的推介方法是由专家团队通过投票、公证,最终产生遗产项目名录。

在这个过程中,我们更注重中国建筑师的作品。比如,20世纪20年代到30年代,中国开始有了留学回来的第一代建筑师。有研究结果表明,在30年代的上海,有将近40%的建筑项目重新回到中国建筑师手中,以北京“国庆十大工程”的人民大会堂总建筑师张镈为例,他先后主持了民族文化宫、民族饭店、全国供销合作总社办公楼、北京饭店东楼等项目,它们都已成为20世纪建筑遗产。我们强调很重要的一点,就是赋予身边这些建筑一个重要的身份,挖掘它的人文价值。

重庆人民大礼堂立面

上海巧施“绣花针”,改造了武康大楼周身的“蜘蛛网”

北青报:回望近年来不断在中国挖掘20世纪建筑遗产的过程,有哪些令人印象深刻的作品个案。

金磊:20世纪建筑遗产近20年来正在唤醒中国城市文化记忆与复兴,这其中不仅有可总结的百年史纲、百年技术、百年事件,更有应向世界展示的中国优秀建筑作品及巨匠的丰碑。截至目前,学会向社会公布的7批697个中国20世纪建筑遗产项目,覆盖了除青海省以外的全国所有省市区,其中年代最久远的建筑包括1900年代所建的上海的佘山天文台(第一批)、浙江图书馆孤山馆舍(第六批)等,最新的建筑则是20世纪最后一年即2000年规划、2007年底建成的首都国际机场T3航站楼(第七批)。

在中国城市化的迅疾进程中,20世纪建筑遗产与城市发展是相互关联的。梁思成早就指出“北京城是一个具有计划性的整体”。比如,20世纪50年代的“北京八大学院”因其经典性与多元建筑特质,入选“中国20世纪建筑遗产”。再比如,中轴线故宫博物院的“洋楼”宝蕴楼(1915年建成,已入选中国20世纪建筑遗产)是由时任内务总长朱启钤主持,由美术家金城设计的,凸显了西式建筑风格,使故宫“蕴藏珍宝”之所成为现实。

历史悠久的上海,各类建筑遗产非常丰富。让公众“走得进”历史,就是要“听得到”“看得到”,在激活城市公共记忆,挖掘内涵与阐释方面,确有一系列很好的经验,例如,在千余米长的上海武康路上,有许多记录百年沧桑的建筑,其中与武康路和兴国路交会处的“武康大楼”是由邬达克设计的精美建筑。上海用了一年时间,以架空线入地与合杆整治的方法,改造了武康大楼周身的“蜘蛛网”,这是一个巧用“绣花针”精细化管理20世纪建筑的典型示例。

北青报:听起来,有不少20世纪中国建筑的经典设计是我们自己的设计巨匠开创的。

金磊:是这样的。被西方世界誉为“20世纪最伟大的历史学家”的汤因比教授在考察了世界上26个社会文明后预言,中国文明将为未来世界转型和21世纪人类社会提供文化宝藏和思想资源。事实上,这也启示我们,在用与世界对话的眼光讲述中国20世纪建筑历史与贡献时,中国建筑师的作用与业绩值得彰显和传播。

2005年,建筑学编审杨永生继《中国四代建筑师》等著作后,推出了《建筑五宗师》,其中包括吕彦直、刘敦桢、童寯、梁思成、杨廷宝。例如,吕彦直1925年获南京中山陵设计竞赛首奖,1927年他设计的广州中山纪念堂及纪念碑再度夺魁,成为用现代钢筋混凝土结构建造中国民族形式建筑的第一人;刘敦桢曾在中国营造学社任文献部主任,并与法式部主任梁思成密切合作,用西方现代研究之法,改变了过去国内史学界研究中国古建筑仅靠在案头考证文献的片面做法。尤其是在晚年于1937年写出的《江南园林志》和《东南园墅》都是划时代的造园著作。建筑学家杨廷宝第一个设计的即京秦铁路辽宁总站(现在的沈阳北车站),这是中国人自己设计的第一座国内最大火车站。他还设计了清华大学的生物馆、气象台及图书馆扩建工程,从1927年到1982年,杨廷宝设计、探索的多达132项。他们都是中国20世纪开创建筑教育与设计研究的先贤,是20世纪经典建筑作品的设计者,也是用现代方法研究传承中国建筑思想的教育家,他们的理念弥足珍贵,是我们应敬仰并铭记的。

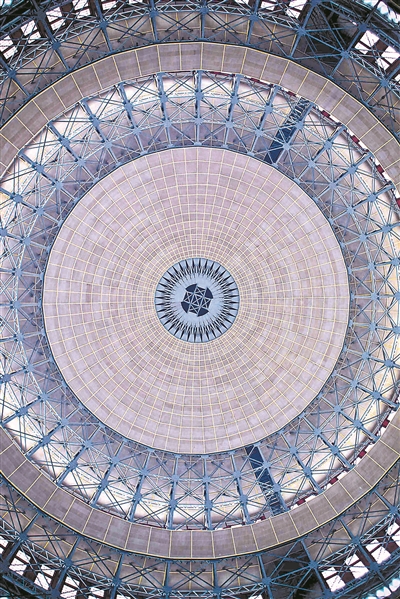

重庆人民大礼堂内景穹顶

中国要进入世界遗产强国,遗产的类型一定要全面

北青报:所以说,要保护、关注20世纪建筑,是因为它们自身有很大价值。把它们推介为遗产,需要新的认识。

金磊:对,是的。但因为这些建筑时间短,就不容易被人重视。一开始,有人会觉得为什么要把它们推介为遗产,保护它们的价值何在?这里必须强调的是,20世纪遗产不仅仅是文脉的事,它是伴随着科技进步而不断发展的,保护20世纪遗产,就是全面认识20世纪科学技术的进步,如玻璃、钢筋混凝土、电梯,乃至智能技术,都支撑着20世纪建筑遗产的发展。所以,遗产概念需要宽泛地认识。

为什么要强调20世纪建筑遗产?我曾经统计了《世界遗产名录》,发现其中有近1/10的20世纪遗产建筑入选,这表明20世纪遗产已经成为《世界遗产名录》里的专有词条。在这种大的背景下,中国关注20世纪遗产项目与建筑师的“申遗”,就是在世界面前彰显中华民族的现代文明。

1999年,世界建筑师大会在北京召开,国内外建筑师数千人前来参加。令人兴奋的是,两院院士吴良镛教授带领8个高校专家参与其中,共同完成总结20世纪、展望21世纪的《北京宪章》,形成了整个20世纪建筑发展的三大宪章:1933年的《雅典宪章》,1977年的《马丘比丘宪章》,还有1999年的《北京宪章》。

《北京宪章》强调,20世纪是人类大发展的世纪,也是人类大破坏的世纪。意思就是说,科技日新月异,人们盖了很多房子,又因为战争、各种自然灾害,乃至建设性破坏,或者叫做保护性破坏,很多建筑不应这么早就消失了。

还有一个值得期待的好消息,今年7月,在丹麦举办的第28届世界建筑师大会上,北京再次当选为2029年世界建筑师大会的主办城市。

我认真地做了一个统计,引领建筑潮流的《20世纪世界建筑精品1000件》丛书,套装共计十卷,每卷100个项目,中国包括台湾、香港、澳门在内的入选项目有40多个。这足以证明,中国20世纪建筑已受到国际社会的关注。中国现在强调要有国际视野,也要提出中国方案。中国遗产保护的发展得益于国际社会,中国也要在遗产保护方面为全球作出应有的贡献。我国已有56个世界遗产,是世界遗产数量第一大国,但是中国要跻身世界遗产强国,遗产的类型一定要全面,不能有缺项。

另外,我们总说创新,为了保护古都北京和现代北京,我们在文物保护立法上,是否可以在国家立法的框架下完善有关法律,是否可以在遗产保护方面有自主权,有北京的特色,我认为20世纪遗产的立法将使北京走在全国前列。

建筑的文化传承与发展是什么关系?建筑应该是未来的传统,传统应该是过去的现代。也就是说,建筑没有绝对的新与旧,更不能单一采取弃旧迎新的措施,太过随意地拆除建筑肯定是不对的。我希望遗产要成为面对现在、面向未来的资源与资产。

四行仓库外景

北青报:对公众来说,如何能比较完整全面地了解20世纪遗产的价值?未来有哪些探索和方向?

金磊:这恰恰也是我们特别关注并正在实践的问题,我们不赞成仅仅是项目推介,而更看重遗产的活化利用。2016年9月29日,我们在故宫博物院公布第一批20世纪建筑遗产时,两院院士吴良镛就说,你们要想办法把菊儿胡同修得跟当年建设的一样。老人家一番话,就是指明推介20世纪遗产项目仅仅是工作的开始,此后的工作也要继续推进。

纵观纳入艺术范畴的20世纪建筑艺术,在蔡元培的美学体系中,建筑审美占据了特殊的位置。入选首批中国20世纪建筑遗产名录的南京中山陵,1925年的征求图案条例中规定美术家可以参加方案竞标。从评判顾问的组成人选中可以看出建筑与艺术的密切关系,三位评判顾问中有一位美术家、一位建筑师、一位土木工程师。

面向未来,我们要做的第一件事就是要呼吁有改革意识的城市遗产保护条例的确立。第二就是要在公众、在中小学生中普及以建筑为载体的审美教育。

供图/中国文物学会20世纪建筑遗产委员会

文/北京青年报记者 李喆

编辑/韩世容