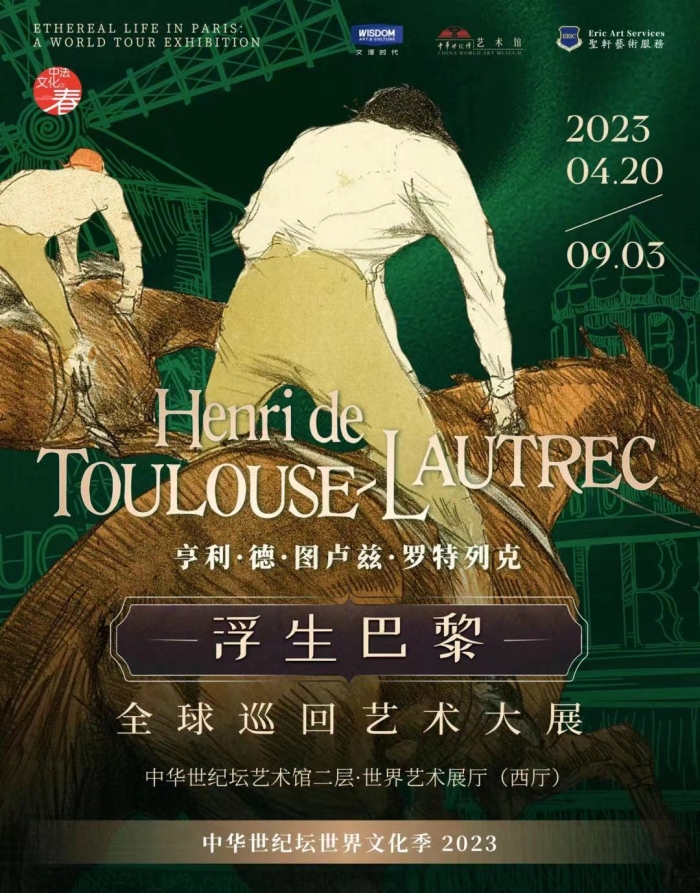

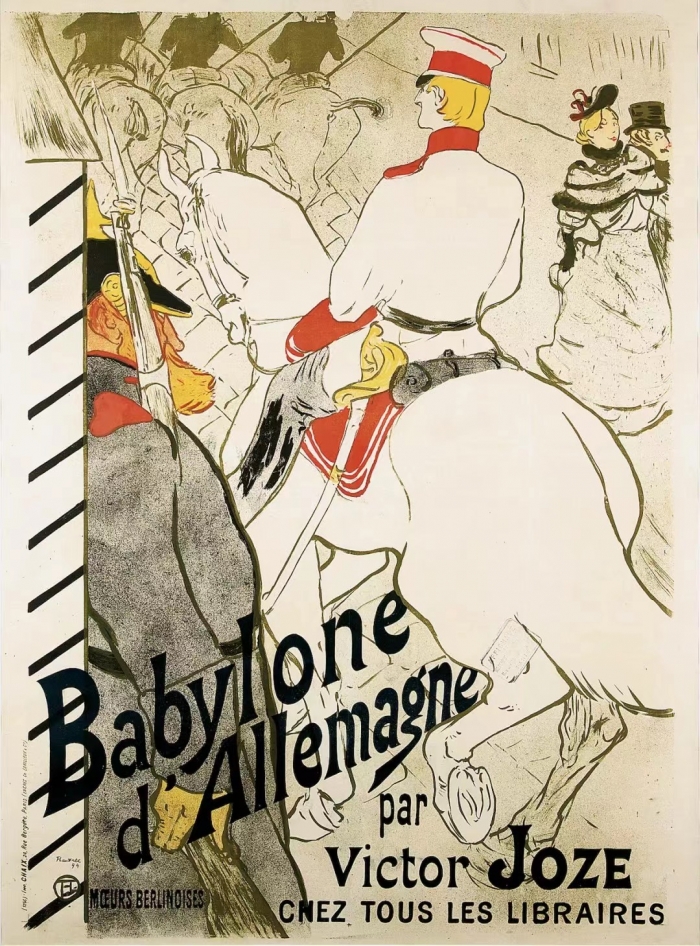

正在中华世纪坛艺术馆举办的“浮生巴黎——亨利·德·图卢兹-罗特列克全球巡回艺术大展”,是继2018年北京画院美术馆“中国首秀”之后,国内所举办的第二次罗特列克专题展。包括彩色石版画海报、单色石版画招贴、素描、速写、书籍插图、亲笔信函和历史照片等230余件展品,既是对这位十九世纪末海报先驱艺术人生的一次系统性梳理,也是迄今为止国内规模最大、最全面的一次罗特列克回顾大秀。

十九世纪招贴画先驱

展览分别用红、蓝、绿和深灰四种醒目的颜色来呈现“摩登巴黎”“蒙马特的黄昏”“罗特列克的世界”及“浮生如梦”四大主题展区。考虑到罗特列克辉煌却短暂的艺术人生,展览并未采用常用的年表式展陈方式,而是从一进展厅就让观众仿佛踏进了十九世纪末歌舞升平、活色生香的夜巴黎。

红色的展墙和舞台幕布意图向“红磨坊”致敬——这座至今仍在开放的巴黎歌舞厅正是通过罗特列克的石版画招贴而红遍全球的。尽管他创作的《拉·古鲁》并非是“红磨坊”的首幅宣传海报,却是最知名的一幅。迈进展厅,首幅映入眼帘的展品便是罗特列克的海报代表作之一《简·艾薇尔在巴黎花园》。这幅作品不仅是画家在为“红磨坊”绘制了成名作《拉·古鲁》之后另一杰出代表作,更捧红了舞者简·艾薇尔。作品表现出强烈的日式风格,除了女主角的踢腿造型用黑色轮廓线勾画之外,连整幅作品的画框都用黑线勾勒出来,并巧妙地用乐手弹奏的贝斯作为画框的一部分。这种表现方式显然吸收了他所崇拜的德加在《巴黎歌剧院乐队席》中贝司手的构图和造型。此外,画面中心地板的空隙,以及如同对角线透视构图标记的木地板缝同样借鉴了德加的芭蕾舞题材。其二维线条结合三维空间的处理方式融合了中西绘画特质,也让歌舞演员简·艾薇尔从画面中跳脱出来。音乐与舞蹈,这座位于香榭丽舍大道上的“巴黎花园”歌舞厅卖点也在海报中一览无余。

以宝蓝色为墙面的第二展区“蒙马特的黄昏”无疑是展览的最大亮点,因为罗特列克多幅海报代表作均在此悬挂。同样以简·艾薇尔为主角的另外两幅海报《日式酒馆》和《伊格兰汀小姐剧团》就在章节主题墙不远处展示。1893年,名为“日式酒馆”的歌舞厅正式在蒙马特高地上的马迪大街开张,其经理爱德华·富尼耶亲自委托罗特列克绘制海报。抑或是为了与日式主题歌舞厅更为应景,画家彻底摒弃了在《拉·古鲁》和《简·艾薇尔在巴黎花园》海报中对舞台地板的透视构图,直接将女主角以观者之姿安置在二维平面空间中,把从浮世绘艺术中吸收的色块对比方法将她的曼妙身姿和优雅仪态用全黑色块平铺。坐在她身旁的作家爱德华·杜雅尔丹除了生动的面部描写,身姿和乐池中的乐手全部用灰色晕染,让一袭黑衣的简·艾薇尔成为画面的焦点。左上角的留白映衬出另一位戴着黑手套站在舞台上献唱的歌者伊维·吉尔伯特,其面部却被忽略在画面之外——这种不规则的画面“裁切”方式同样源自浮世绘。

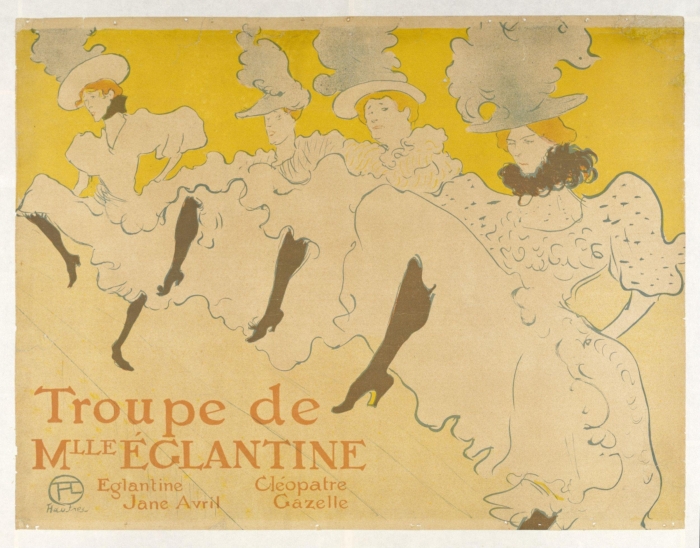

1896年,简·艾薇尔又委托好友罗特列克创作了《伊格兰汀小姐剧团》。艾薇尔和另一位同伴伊格兰汀·德梅对团中四位舞者的排列顺序和标题位置有着强烈的个人偏好。罗特列克坦然接受了“闺蜜”的建议,他将艾薇尔放在了左上角的首个位置,以其标志性的舞姿呈现。整个剧团则在飞舞的裙摆中热情地表演康康舞。我们不光能从两幅相邻悬挂的歌舞海报中隔空感受到十九世纪末“美好时代”巴黎的歌舞升平,画家与模特之间的友谊也能让观者从作品中咂摸出更多的人情味儿。

除了几位当时红遍巴黎的女艺人,罗特列克同样为男艺人创作海报招贴。两幅为咖啡馆经理兼香颂歌手阿里斯蒂德·布吕昂绘制的巨幅海报《阿里斯蒂德·布吕昂在他的歌舞表演中》和《理想国音乐咖啡馆:阿里斯蒂德·布吕昂》,无疑是展览中最重量级的展品。罗特列克共为布吕昂创作了四幅海报招贴,全部如实记录了他的奇装异服:头顶宽大的黑色礼帽,套着一件深色天鹅绒外衣,脖子上围着醒目的大红色围脖,脚踩一双红色鞋子……歌手最具辨识度的着装都被罗特列克以醒目的红、黑、橙色块堆积碰撞而凸显出来。从喜多川歌麿等浮世绘大师身上习得的平面撞色技法被展现得淋漓尽致,尤其是布吕昂夺目的红围脖在宝蓝色展墙的对比映衬下定会令观者过目不忘。罗特列克海报艺术中简约流畅的线条、醒目大胆的撞色,以及广告语言的精练,均在这两张巨幅海报中展露无遗。

三教九流的朋友圈

细细品味展览中的每幅画作,会发现罗特列克的社交圈极其广泛。抛开自身的画家圈子,从舞者到歌手、从文学家到音乐家,这个贵族出身、才华横溢的小个子几乎和当时巴黎的三教九流均有交集。

简·艾薇尔曾在日后如此评价罗特列克对其事业的影响:“从他首张关于我的海报开始,我很肯定(我的)成功应该归功于他。”她甚至在展览中的另一幅彩色石版画作品——于1893年至1895年出版的原创版画汇编刊物封面《版画之美》中,摇身一变成了罗特列克的“监工”。画中的她正在检查新鲜出炉的石版画校样,身后的印师在忙碌地完成繁复的印刷工序。作品再现了当时石版画印刷车间里的真实场景,也客观反映出二人的深厚情谊。

相似的友情还出现在罗特列克和阿里斯蒂德·布吕昂之间。前者非常欣赏这位香颂歌手的特立独行,因此经常光顾其经营驻唱的咖啡厅。二人虽然文化背景差异颇大,却有着跨界的惺惺相惜。对美术一窍不通的布吕昂无条件力挺罗特列克的作品。当他在驻唱的“大使咖啡馆”表演时,经理拒绝张贴其招牌“红围脖”海报并加以诋毁,布吕昂则表示如果在演出开始前15分钟还没贴好海报就罢演走人。待演出结束后,海报受到了现场听众如潮的好评,布吕昂的眼光和信任也得到了回报。

在展览的第一部分有个特殊的展柜,里面放着一张石版画乐谱封面和石灰石原板,画中的音乐家是罗特列克为他的表兄、巴松演奏家德西雷·迪豪绘制的肖像。在搬到巴黎蒙马特的时光中,罗特列克常去迪豪家中做客,并为其绘制石版画肖像。迪豪本人是印象派画家德加的挚友,曾在其名作《歌剧院的管弦乐队》中“C位”出镜——通过迪豪的引荐,罗特列克得以和德加相识。借助展览中石版画原石和成品的对比展示,观众可以对石版画这门在十九世纪末盛极一时的创作媒介有一个直观的认识。

就在陈列石版画原石的展柜后方,一张戏剧节目单挂在一组素描作品中,虽不显眼,但节目单的主角却大名鼎鼎——那是罗特列克在巴黎朋友圈以外的一位极其特别的友人:十九世纪爱尔兰文豪、诗人、剧作家奥斯卡·王尔德。二人1895年在伦敦相识,罗特列克不仅为王尔德绘制了一幅半身肖像,还为其1896年2月在伦敦剧院上演的名剧《莎乐美》重绘了附有其肖像画的节目单,也就是展出的这件作品。当王尔德入狱后,罗特列克还是为数不多的在社会上为其发声打抱不平的友人。

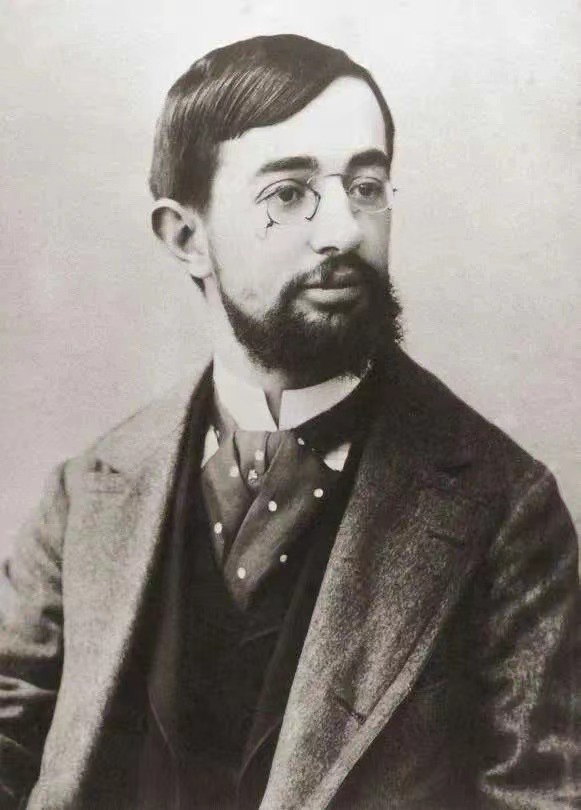

罗特列克虽出身贵族,但因儿童时期骑马两次摔断了腿,导致腿部发育不良,个子矮小。在十九世纪末巴黎蒙马特的画家圈子中,身有残疾的罗特列克却异常自信、活跃。德加的性格孤僻众所周知,但他却独爱这位混迹在蒙马特各大风月场所的小个子。“总之,罗特列克,能看出你就是干这行的。”

德加的鼓励和支持也让这位年轻的后辈受益匪浅。他曾和凡·高在科尔蒙画室做过同学,也是为数不多为当时默默无闻的凡·高绘制过肖像的艺术家。1890年初,当在画展上目睹别人对凡·高作品恶意诋毁时,他和西涅克二人差点和对方拳脚相向。同年3月,罗特列克还参加了由克劳德·莫奈组织的为购买爱德华·马奈《奥林匹亚》的捐款活动。他寄去了100法郎,并附信一封:“亲爱的莫奈先生,这是我的一点心意,希望能为购买《奥林匹亚》尽绵薄之力。很抱歉让你们久等了,我已竭尽所能了。”

或许因为身残而一生饱受歧视,罗特列克才能不带任何滤镜与偏见地同情王尔德,也能满腔热血地为同道打抱不平、倾尽全力。在瘦小的躯体背后,隐藏着行为上的巨人,想必这也是他能和巴黎各界三教九流都打成一片的原因吧。

永远“未完成”的艺术和人生

纵观整个展览,观者可能会意识到一个细节,那就是罗特列克的画作并不“美”。相比较和他同期活跃于蒙马特高地的两位海报艺术家友人博纳尔和慕夏,罗特列克算是将“美”放在最后考虑的艺术家。“我描绘事物的本来面目。我不加以评判。”这是他捕捉肉眼所见客观世界的态度。

罗特列克笔下的人物中,有讽刺、有夸张、有诙谐,还有深刻。绝非中规中矩的速写纪实,而是充满着嬉笑怒骂、玩世不恭的态度。这不单源于其出众的天赋、敏锐的观察力,以及简练却传神的线条,还要归功于十九世纪巴黎的两位画坛前辈:讽刺画家奥诺雷·杜米埃和印象派巨匠爱德华·德加。罗特列克之所以被杜米埃的作品所吸引,源于其画中毫无修饰的诚实,以及它真实捕捉“时尚之都”巴黎肮脏生活阴暗面的能力。他对杜米埃在丑陋和怪诞中发掘美的能力感到无比钦佩,并在其大量的绘画创作中“继承”了下来。

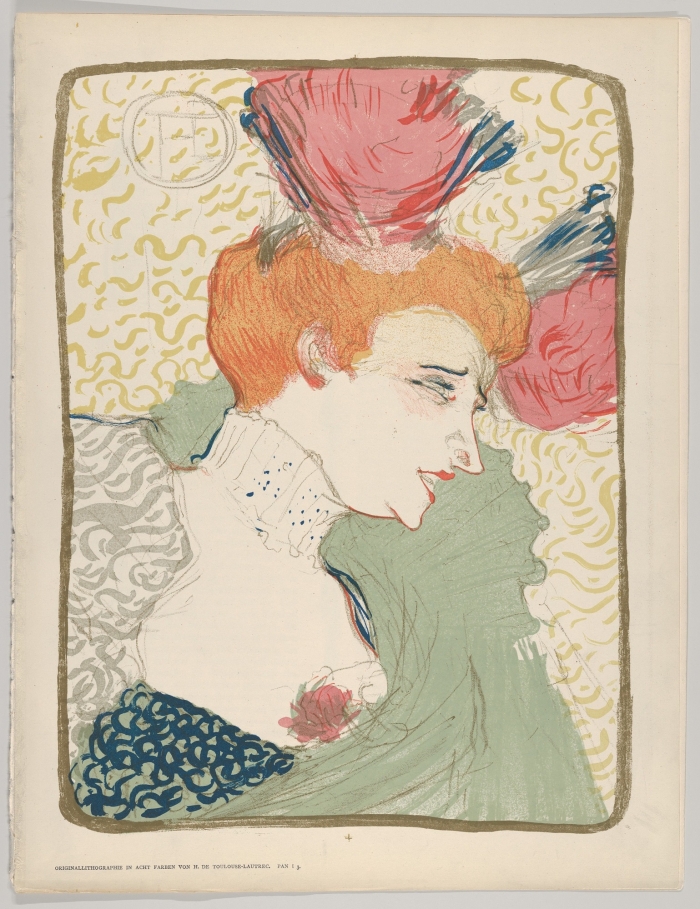

在第三展区“罗特列克的世界”中,女歌手兼舞者玛塞勒·朗德频繁“出镜”。她是画家最痴迷的模特之一,自1893年首次邂逅起,他便定期去剧院看她的表演。在1895年轻歌剧《希尔佩里克》上演的三个月中,罗特列克到场20多次,只为一睹朗德在第二幕跳起波莱罗舞的婀娜身姿。友人罗曼·库勒斯陪了他六次就无法忍受了,问他这部剧究竟哪里吸引他?罗特列克回答说:“我只是来看朗德的背影。仔细观察吧,你很少会看到这么美妙的事物。她的后背太华丽了。”有趣的是,在他为朗德完成的12幅石版画和两幅油画中,只有一张是背部描写。面对画家如此青睐,朗德本人却显得嗤之以鼻,因为她觉得罗特列克把她丑化了。她曾评价道:“他真是个可怕的人!他很喜欢我……至于那幅画像,你可以拿去!” 面对自己青睐的“女神”都未曾“手下留情”,显然,“美化”并不属于罗特列克的绘画语言。

至于德加,二人不仅对剧院、咖啡馆、赛马以及风月场所日常等创作主题抱有相同的兴趣,罗特列克还从这位比他年长三十岁、同住在蒙马特街区的前辈身上学到了独特的观察方法。其作品中捕捉剧场包厢内迥异的观众神态、在歌舞厅幕后旁观女舞者和歌者的“偷窥视角”,以及留出大量地板空间的对角线透视构图,均映射出德加对他的巨大影响。罗特列克生前最后一幅令人难忘的赛马石版画《骑手》和其他大量马匹习作更反映出二人对于赛马运动的共同喜好。但罗特列克与前辈画风的区别在于,他的作品有一种独特的“未完成感”。当时很多人都认为其作品是没有完成的,连挚友博纳尔都直言不讳地告诉他:“你的画不坏,很时髦,但你的素描绝对是糟透了。” 但在罗特列克自己看来,这种看似不经意、实则刻意而为的“未完成”则更具挑战性。“(人们)希望我画完。但我以这样的表现手法来看待它们,并相应地画出它们……没有什么比在表象意义上完成画作更简单的了。”这种表现手法也成为日后其在石版画海报和油画中具有个人标签的绘画语言。

1864年,罗特列克和齐白石同年出生。后者多活了半个世纪,60岁开始“衰年变法”成就一代宗师;前者年仅36岁便英年早逝,却用作品记录了一个时代。他是首位把海报招贴提升到和传统油画同等艺术地位的艺术家,让海报真正成为可供人欣赏并收藏的艺术品,并通过其简约大胆且不拘一格的视觉语言成为当之无愧的“现代海报艺术先驱”。

罗特列克不单是一位伟大的广告人和艺术家,他玩儿摄影、体验cosplay、写菜谱,还发明鸡尾酒……爱好广泛并在多领域跨界的他更是“美好时代”巴黎城市生活中的一位重要的创造者和体验者。电影《红磨坊》和其他基于“美好时代”主题影视作品,均大量地借鉴了他的海报招贴、石版画和油画素描等。从另一角度而言,罗特列克让海报成为记录十九世纪末巴黎街头流行文化的非正式图像史料,他自己却在花天酒地和纸醉金迷中英年早逝。

他曾说:“我能画到40岁。在那之后,我就封笔。”可叹命途多舛,他竟连此愿望都未能实现——这也是他职业生涯的最大遗憾。毕竟,无论是他的朋友慕夏,还是和他毫无交集的齐白石,都因为长寿实现了创作风格的转型,而罗特列克的艺术人生只能在36岁的黄金年华戛然而止。事实上,罗特列克的人生就如同他那些颇具“未完成感”的笔触,看似转瞬即逝,却远非昙花一现。他早已完成了他游戏人间的使命,化身为代表十九世纪末“美好时代”巴黎流行文化中那颗最为璀璨的明星。

文/王加

编辑/史祎