主题:胡性能《午夜书》新书分享会

时间:9月7日

地点:北京RDV书店

主持:作家贾行家

嘉宾:中国作家协会全委会委员,云南省作家协会副主席 胡性能

文学批评家,中国作家协会党组成员、书记处书记 李一鸣

北京作家协会副主席 周晓枫

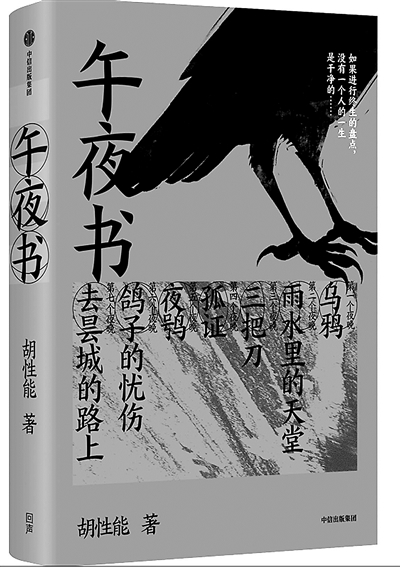

西南地域秀逸奇诡、氤氲无边,也包裹了一层层的疑团。是梦魇还是真实?作家胡性能的新作《午夜书》即是一部带着浓郁西南特色的中短篇小说集,用悬疑的方式展开情节,在生死之间,充满时代特有的风景、声音和气味。七篇小说以“夜晚”为纽带,串联起不同人物的生活片段,深入探讨了人性、记忆、孤独、家庭等话题。

9月7日,胡性能和作家、评论家李一鸣,作家周晓枫和贾行家,共同探讨了作者独特的叙事风格,以及地域对写作的影响等话题。

胡性能

作家对世界的独特描写,让读者有了不同的认识

贾行家:首先请胡性能老师为我们介绍一下这本小说。

胡性能:《午夜书》中的七篇小说,有三个短篇和四个中篇,都是以西南为故事背景展开的。

西南情况比较特殊一些,因为它是山区较多的地方,北方平原给我的感受是一马平川的、开敞的,而西南给我的感觉是,时空是折叠起来的。像我的老家云南昭通市盐津县被称为最狭窄的县城,出门以后,几十米以外就是悬崖绝壁,在那种狭缝里面生活的人的特殊体验,和在广袤草原、广袤戈壁、广袤沙漠里面的体验是不一样的。所以我每一次去新疆,会觉得自己是一个狭隘的人到了一个开敞的地方,我好像是萎缩的一块海带,碰到水分以后就开始伸展开来。

所以我觉得《午夜书》是能凸显一种文化差异,但是它的价值就像人类文明的河流一样,总要往一个方向走,它所传递的价值和故事中内心深处的体验,是有共通性的。

李一鸣

李一鸣:好的作品是一片混沌的世界,不是让读者能一下子读懂看透的,每一名读者在阅读的时候结合自己的人生体验,融进自己的体验,读者就和作者一起完成了这个作品。

我常常惊叹性能在审美艺术上的成熟,这是曾被低估但肯定会放光的艺术水准。我更愿意把《午夜书》不看作一本小说集,而作为一部大书,那种异质性的,让人沉静、沉醉,又在其中沉浮的感受,让我欲罢不能一读再读。《午夜书》中的语言的创造性非常突出,包括我们经常见的一些词语,在他的笔下也有了新的发现。比如说他写“大地板着面孔”,写“世界唯我独尊、我行我素”,写树之简练,写天空烦躁……包括他这些诡异的、奇崛的、神秘的、悬疑的,那种给人心灵的冲击力,这是独属于胡性能的胡式写法。里边有很多句子常常让你读了之后就想说,这是怎么发现的?原来诗意本就在那里,只是缺少发现的眼睛。

在《乌鸦》里,胡性能写一个人就要告别这个世界的时候,看到天上的乌鸦,呼扇着翅膀,但是没有声音,一直往天空的最上方去。写几十只乌鸦像穿着黑色皮革的行刑队,空气隐隐不安,乌鸦排在一起。行刑队这样的意象带给人的那种不安,是一种心灵对世界的独特发现和描写,就像马尔克斯讲的,小说是作家用密码来写就一个时间,他用他的心灵去发现这个世界的密码,发现人心的密码、人生的密码,再用他独特的禀赋去写出他心中的世界,世界在那里,但是经了他心灵的过滤、观照,他心中的世界和眼中的世界就有了不同。

读这样的一部作品,我们感觉对世界的认识有了不同,对人生,对人的心灵,对人与外界的关系、人与自身的关系有了新的发现。我们读一部作品,如果它给予我们的仅仅是习以为常的经验,不能给我们惊喜,就不好。我们如果读到了我们想说的但他给说出来了,这样我们就会感觉到一种欢喜。

想通过这些故事 把人类复杂幽微的心理加以呈现

贾行家:怎么去解读胡式写法呢?

胡性能:我的写作跟我来自云南有关,来自于云南那块神秘土地给我的滋养。我讲讲写这几篇小说时的一些体验。比如说写《三把刀》的时候,我住在一个公墓前面的创作中心,后面就是成千上万的坟茔,那个创作中心里面一个人都没有,我住在里边,有一天早上起来以后,过道里面的灯是黑的,我一打开门,吓一大跳,地上竟然有一只将近四五寸长的蛾子,按道理说这种虫是趋光的,要是没光它是不来的,门一打开怎么有一个大蛾的尸体在那儿?我蹲下来去仔细看,发现那个蛾子身上的花纹仿佛两只眼睛,慢慢地,我就看到蛾子的背面像一张人脸一样,在这个地上慢慢放大,那种体验很特别。

一位已故的作家曾给我讲过云南的小故事,后来我在小说里也写到了这个事。他说在云南的南方,如果我们在野外看到一头水牛,水牛的肚子变大以后,有经验的当地人就会回家去弄一个大麻布口袋来对着那头水牛的屁股,另外一个人就用力踢水牛的肚子。当时他讲的时候我不明白为什么,他说哀牢山里边有一种豺,它会从水牛的肛门里钻进去吃里面的内脏。他说曾经有一次他从一头水牛的身体里边提出十八只小豺装到了口袋里边,他把口袋一系,背着豺就回家了,还是一笔财富。

云南这片土地它会提供给我奇奇怪怪的新奇体验,包括像《夜鸮》里面,半夜一个人住在公墓前面的院子里,每天晚上我都能听到夜鸮的叫声,由远而近,又由近及远,我突然发现仿佛世界上只有这种声音,那种声音让我毛骨悚然。

当然,小说的描写是外在的一种壳,从内在来讲,我还是想通过小说写人在特定景况下的沮丧、恐惧、悲悯,或者达成和解等一系列的东西。它的确也有心理小说的痕迹,我其实想通过这些故事把人类最复杂幽微的心理加以呈现。

周晓枫

周晓枫:我先回应贾行家提到的这个书的解读密码。

有的小说家会让我们想去寻找这个密码,但小说家经常是“居心不良”的,他给读者提供的就是一个迷宫,不是通过一个走道让读者走出来的。他写完小说把我们带进去以后,他自己一把钥匙锁上,钥匙也丢了,他自己也走不出来。所以,小说有时候提供给我们的是更多的问题、更多的思考、更多的迷惑,其实这也意味着更多沉浸其中的陶醉。只有这样的时候,我们的艺术表达会让我们在现实生活之外,有一个可以秘密出入或者从容出入的另一个空间和世界。

胡性能的小说给读者提供一个什么确凿的人生认知呢?当然,它里面涉及了救赎,涉及了宽恕,涉及了对死亡的处理方式、重新的理解等,但是更多的时候它让我们经历了在黑暗中的一次次惊心动魄的冒险,他并不负责把读者安全地带离,并且交给读者一个“我是怎样的”小纸条,不是的。他建造了一个非常大的迷宫,这是他的小说非常有意思的地方,但并不是说这种恍惚、迷离、混沌是因为叙述不精确达到的,恰恰是表达上的精确,造成了让我们迷惑其中的一个富有魅力的艺术世界。

贾行家

在北方和南方特殊的地貌中,人们会形成不同的心理结构

贾行家:电影《一代宗师》里有一句话叫“拳分南北,但是国不分南北”,但如果说回到个体,文学不分南北,作家又确实分南北。所以,请老师们谈一谈,南方的写作和北方的写作,各自面临着什么样不同的境况,有什么样不同的面貌。也是为我们读者解惑,为什么一个作家在南方会写出这样的小说,在北方就写出完全不同的小说?

胡性能:我是39岁的时候才第一次来北京,到北京时发现北方的大地和云南不一样。我坐在火车上面,看到外面的村庄如此巨大,一个村庄可能要住下上千户人家。南方的那种山野里面有很多人家是单家独户的,周围五六公里、七八公里甚至十几公里,没有人烟,单家独户的人居住在那种偏僻的山崖上面、沟壑里边。后来,我发现北方和南方在这种特殊的地貌里边会形成不同的心理结构。北方的人从生下来就生活在一个社会里边,生活在一个大的村庄里面,他们碰到问题,就找社会解决,找关系解决。所以我特别羡慕北方作家能把人与人之间的那种关系写得非常微妙、非常复杂。所以很多北方作家写宏大的现实主义题材把握得特别好,我个人没有这个能力。我来自南方,而且人生的体验狭窄有限,像我这种生活在偏僻之地的人,南方很多人,碰到困难总是解决不了,因为他没有社会,他只有自然。

为什么我的写作常常要回到内心去,因为在外部找不到答案的时候,我只有在内部找到答案。2000年的时候,我去了一个离昆明只有100公里的地方,有两个彝族山寨,我发现那两个山寨500多口人,只说一门语言,除了那两个山寨以外,其他人都听不懂。他们也没有电,山寨上面也没有厕所,村子里面有很多狗作为清道夫,每天的垃圾它都可以清理干净,很环保、很自然。

但是我这样一个所谓在城市里面生活了一段时间的人去到那个地方,面对这个问题就麻烦了,不知要如何解决。但是在那个山寨里,人家多少年来都是这样生活的。所以我那个时候就发现,在云南哪怕只有100公里,可能在时间和空间上都变得不一样了。

另外,云南还有一个奇怪之处,就是它容易让人产生幻觉,其实我们每一个人的记忆都是由我们个体的经验、想象、幻觉组成的。当这个记忆过去之后,我们真是不知道是幻觉真实,还是个体经验经历过的事情真实,甚至是想象真实。

努力突破个人枷锁,才是作家最动人的地方

李一鸣:我是北方人,山东人。胡性能是39岁到北京,我可能是39岁到南方。到了大山里面,我坐飞机的时候就在想,如果那个山的皱褶里头,那一户人家的孩子是我,我如果一出生就在那个大山里面,我的一生会是怎样?哲学家丹纳看到文学的三要素:种族、环境、时代。的确,不同的环境会对人形成不同的文化心理,这是非常正常的。就像我那个村,还能看到鲁东地区的远山,远远能够看到,上面好像有一条绳子在随风摇荡,其实那是山路,但是它很远,当我向着它走了很久很久,它依旧很远,我到不了它的身边。但是这样山的意象在我的生命中已经有感觉了,但完全生活在大平原的、没有见过山的人,会有不同的感觉。

一个人的作品,它必然会有个人的色彩。如果是公共语言,那是文件,是公文,而作家的文学必然是有独特的视角、独特的体验、独特的语言去完成他对这个世界的描绘和塑造。所以地域对于作家是非常重要的,不同地域的人,写出来的东西不仅仅是他所描绘的外边的景物不一样,对他的心灵感受力来讲也是不一样的。

周晓枫:这本书里有南方的元素,但更有凛冽的狂暴,还有忧伤的柔情。一个作家肯定会受到自己的局限,但是写作本身就像一个野生动物有着狂野的悲情,它很安静地坐在原地,但它大脑在奔行,即使它像一棵植物一样被固定在这个世界上,也会努力地生长并释放种子,抵达远方。

任何一个作家在写作的时候,一定会受到他的地域、习惯、教育等各方面的影响,但同时非常具有魅力的是他有突破这些因素的可能性。每个人会希望在自己的身份和局限上有所突破。

我特别喜欢把这个作者消化掉的那种作品,它不是作家一次次照镜子的呈现,而是一次次把自己的每一个细胞化成文字,把自己“打碎”,然后找到重新生长的可能。所以我当然相信文字是有地域的影响,就像住所离得很近的人,可能99%都是一样的,但那点微弱的不同,就使我们的生命个体不一样。我们当然会珍惜我们的地域和个人经历,但同时我觉得这种向往突破的可能,这种始终身上想要突破个人枷锁的努力,才是作家最动人的地方。