尽管被称作“中国录像艺术之父”,张培力本人却拒绝把自己纳入任何既定分类中,这位从上世纪80年代开始便以实验性艺术影像作品在中国当代艺术史上留下重要一笔的艺术家,仅把自己的行动和作品视为一种实践,认为“艺术需是无功利和无预设的”。泰康美术馆正在展出的“张培力:2011.4.27—长期”,便是对张培力创作的一次回顾性展览。

展览标题来自展厅中正在展出的一件作品,那是张培力将自己身份证扫描后又用艺术微喷重新创作的一幅图像。从2011年4月27日到长期,这是张培力身份证的有效期,也是每个中国人都经历的:中国公民从出生后就可以办理身份证,未满16周岁时,身份证有效期为5年,随着年龄增长,身份证有效期也不断加长,到46岁后,便变为“长期”。这个规定微妙地展现了法规中的约束力和人情味的中和形态,其中又有着某种暗示——所谓的长期一词,并不通往无限,而是一种委婉的说辞,即我们每个人人生的终点,死亡。

如同这件作品带来的观感,隐约的荒诞感和严肃的冷峻气质,始终贯穿于张培力的作品中。他最重要的一批作品,即上世纪八九十年代创作的影像及油画作品《30×30》《(卫)字3号》《X?》等都在本次展览上展出。与此同时,展览中也呈现了张培力近几年创作的《器官与骨头》和《19-O002》等新作品。如果我们要从以上所有作品中抽取一个关键词来概括其创作之核心,那么这个词就是“身体”。

关于身体的艺术作品已屡见不鲜,从上世纪末到今天,艺术家们以此为题已进行过不少发散,无论是对于身体的解放之探讨,还是身体作为人用来行动和感知世界的媒介之实验,我们能看到国内外都有着关于此主题的各式各样的作品。但在张培力的作品中,对于“肉体”的探究到了几乎有些接近强迫症的地步,由反复的、机械式的单调动作构成的循环影像,给观众带来了一种介于超现实与现实之间的观感。

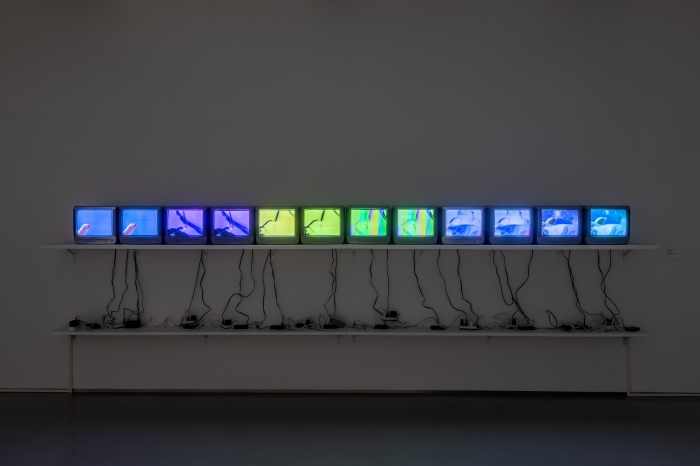

重复性的无意义动作容易让人烦躁不安,尤其是在这个动作不指向具体结果的前提下。当我们做一件事时,通常是希望达成某个目标、某个结果,但张培力的影像作品,却展示了一种肉体被困在某种状态中,看不到成因也无法推测结果的情况。尽管在这些影像中发生的大部分行为都是我们熟悉的日常行为,但当它们被抽离出原本的场合,用多台电视同步播放时,便会带来一种类似晕车般的失调感。

这种叙述并不陌生:不可知的、永远处在等通知中的状态可以让我们联想到卡夫卡的《城堡》。而张培力的作品其实讲述的是另一种历史语境视角下的故事,改革开放以来,中国经历了一系列巨大的变化发展,无论是社会生产模式的变化,还是精神面貌的变化,都是空前的,传统与现代,旧风俗与新风尚,民族文化与世界文化,人们的观念处于激烈的冲击中。

作家王蒙的小说《活动变人形》便充分地展现了同一时期中不同人群间的文化观念冲突:同一家人,女婿读洋文,迷恋西方现代文化,号召讲卫生,讲文明的生活方式;而他的岳母,却要捍卫自己随地吐痰的正确性。在这里,卫生习惯不仅是一种个人的修养,还关乎伦理观与价值观。这种伦理观和价值观,也可上升为社会层面的道德感和责任感。

张培力所切入的视角,便是从他自身经历出发,以童年时围观父亲的医生职业生活为素材而进行的创作。张培力的父亲是医生,医生就是一个高强度接触人的肉体,并且与器官、血液及皮肤打交道的职业。在医生的职责范围里,不洁净、不规整意味着危险,需要反复消毒,反复洗手,尽可能地以绝对洁净的状态去面对病人。

张培力提到自己在创作作品的偏向时,也提到了这种有些“强迫症”的举措,实际上,他在2014年举办的个展题目便是“关于强迫症的年度报告”。提到这一点时,他说起父亲对自己的影响:“我父亲在的时候,我一直觉得他有强迫症,我也逃不出他的影响……强迫症让我联想到所谓完美主义。一些文化和精神的原教旨主义多多少少跟强迫症有关。归根结底,我只是想从我的器官和我的作品中产生一点提示。本来有的东西不需要提示的,把它提示出来可能也是因为我有强迫症吧。”

如果说童年的记忆和经历决定了张培力在他年轻时选择这样的一种方式来做艺术,那么二十年后,在2019年到2021年之间,张培力又在科技的帮助下,加深了对身体这个艺术“切入口”或媒介的探索。他用大理石和玻璃来模仿脂肪和血液的体量和质感,创作了两件形似立方体的作品,分别是他全身的脂肪和全身的血液的净含量。即使在一个技术与信息化的时代,他依然用医生般冷峻的态度和目光来打量自己和自己的身体。

这样的视角,由上个世纪而来,在新生代们活跃的今天,依然提醒着我们,自身的肉体源自何处,这一切又是如何发生,并形成了我们今天称之为生活的构成部分。

编辑/史祎

供图/泰康美术馆