主题:剧场里的文化记忆——《幽灵出没的舞台》新书分享会

时间:2024年5月24日

地点:上海朵云书院·戏剧店

嘉宾:朱夏君 上海戏剧学院副教授、《幽灵出没的舞台》译者

主持:唐小友 “撕票俱乐部”主播、媒体人

重述讲过的故事,再现发生过的事件,再体验经历过的情感……戏剧总是痴迷于今晚归来的、再次出现的事物,正如在《哈姆雷特》的开篇,马西勒斯发出的疑问:“什么,这东西今晚又出现过了吗?”

又一次出现,是幽灵和戏剧都会做的事情。

每一位常在剧院观看演出的观众或许都曾产生过一种“既视感”,这种体验会让人联想到他们之前接触到的艺术作品。这种戏剧作为记忆机制的现象,在卡尔森看来就是“幽灵出没的”(haunted,ghosted)。他在《幽灵出没的舞台》中阐释了这种现象,这本书也曾获奖励美国最佳戏剧书籍的卡洛韦奖。

近期,这部深刻影响世界戏剧研究与实践的著作的中译本首次出版。前不久,该书译者、上海戏剧学院副教授朱夏君与“撕票俱乐部”主播、媒体人唐小友来到朵云书院·戏剧店,共聊剧场里的文化记忆,讨论“幽灵”如何出没在东西方的剧场,剧场在中世纪、文艺复兴时期的形态为何与今天不同,以及记忆和经验如何影响我们每一个人的观赏体验。

罗伯特·弗拉德(Robert Fludd,1574—1637)《记忆术》中的剧场

关于“幽灵”,东西方的理解不同

唐小友:我们先来聊一下这本书的标题。我拿到这本书的时候,对“幽灵”这个词的选择非常好奇。在中文的语境下,跟鬼神相关的词可选择性还是蛮大的,也都具有一些神秘色彩,但你为什么选的是“幽灵”?

朱夏君:我相信大家都听说过马克思的《共产党宣言》,这本书的第一句话是“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡”。我们翻译过来的时候,就把它译成幽灵。另外,德里达也有本书,翻译过来是《马克思的幽灵》,没有翻译成“马克思的鬼魂”。翻译也需要调用文化记忆,不可能自己独创一个东西,是不是?我是在文化记忆的基础上进行翻译的,因此用了“幽灵”这个词。

唐小友:我觉得,“幽灵”这个词在欧美的语境下,好像没有什么感情色彩,是挺中性的一个词,是吗?

朱夏君:“幽灵”一词在欧洲其实是比较先锋的,至少在德里达的书被翻译成《马克思的幽灵》的时候,这是一个比较先锋的词。

15世纪之后,在西方的文化里,活人的世界和死人的世界是两个分开了的、截然不同的世界,死人不可以回到活人的世界。我们会发现,《哈姆雷特》在这本书里被反复引用,在这部剧的开头,马西勒斯有一句台词就是,“什么,这东西今晚又出现过了吗?”因为哈姆雷特父亲的鬼魂出来了。对于欧洲人来说,这是个令人震惊的事情,幽灵怎么可以出来?可是它来了,所以他才会这样发问。这是一个具有先锋性的概念,西方学界现在甚至还出现了“幽灵学”,比如说法国的安托万·孔帕尼翁有一个著作,标题就叫《理论的幽灵》。我最近看了柏林现代芭蕾舞剧团,他们做了一个作品,叫《幽灵灯》,他们都在使用这个概念。

唐小友:这是不是存在一些文化差异,因为我们的一些传统戏曲里,鬼魂、去世的人跟当下的人发生对话,好像没有这么大的忌讳和讲究。虽然日常生活中,我们对于生死这些话题好像讨论得比较少,但是我们的这些戏剧作品,好像从来都没有避讳过这些。

朱夏君:对,在我们所处的文化环境里,幽灵是可以回到人间的,是可以在人间游荡的。我们会发现我们的作品里有很多这样的例子,《牡丹亭》就是如此。戏里面的女主人公死了又活了,我们不仅讲幽灵,甚至还让死去的人又活过来。但在西方,我们就很少看到这样的案例。

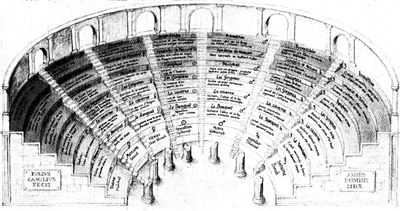

后人根据朱力欧·卡米罗(Giulio Camillo,1480-1544)的《剧场的理念》,绘制的他所创造的剧场

戏剧,是跟过去的记忆勾连在一起的

唐小友:之前您介绍说,这本书在西方的戏剧理论圈是有一定地位的,或者说,作者在当时提出的这个观点是很有挑战性的,他挑战了什么呢?

朱夏君:当时有一派戏剧理论对于戏剧的理解极具当下性,他们在描述戏剧中的很多感受时,都是非常强调当下性的。这本书的颠覆性就在于,它强调戏剧不只有当下性的,应该说,它引起了一种戏剧观念上的革新。

在这本书面世之前,西方的戏剧圈对于戏剧舞台的主流观念是关注舞台、表演、导演。当时有一个学者佩吉·菲勒(Peggy Pheeler),她的观念是“戏剧就是当下的”,就是现在这一刻我们所看到的,戏剧每时每刻都在形成,它跟过去没有关系,跟历史也没有关系。

但马文·卡尔森在这本书里提出的观点就是,戏剧不是一个当下的东西,而是跟过去勾连在一起的,不可能把过去剥离掉——你的文化不可能把它剥离掉,你过去的回忆也不可能独立存在。这就产生了一个观点上的交锋。好的学术作品一定是会对社会、对人们的观点作出回应的,这也是我觉得这本书比较好的一个方面,他回应了社会,也提出了自己的观点,他希望能够颠覆大家的固有认知。

唐小友:我比较好奇,现在距离这本书的英文原版出版的时间已经二十几年了,现在的戏剧界对于这一问题是什么观点呢?主流的观点是怎样的?

朱夏君:我个人认为,现在的西方戏剧界有两种趋势,一种观点更关注剧场,就像他们提出的“戏剧构作”这样的概念。这一概念刚到国内,也有很多人在做尝试。还有德国的“后戏剧剧场”,这也是德国比较先锋的一个观点。这种观点更注重剧场。我们知道,戏剧是由各种要素构成的,有文学,有制作,有表演,有导演,那么在这些东西中,谁占主体?比重是怎么样分配的?比如说,在亚里士多德《诗学》的体系里,文本占主体;后来,大家对演员的关注度起来了,表演就占主体了;再后来就是导演占主体,剧场占主体。所以,戏剧的理念一直在变化,我们一直在谈论“戏剧是什么”,但是到现在我们也没有搞明白戏剧到底是什么,戏剧到底应该以谁为主。在传统的观念中,当然是以文本为主。但是,这也会产生一个疑问,真的是以文本为主吗?表演不重要吗?剧场不重要吗?导演不重要吗?制作不重要吗?这就是这一派的理论。

还有一派认为戏剧是与过去勾连的,这种观点也承认戏剧是由诸多要素构成的,但并不是以文本为主。这种观点认为,戏剧是一个呈现系统,由这些要素共同构成。这个呈现系统不单单是作者在创作,也有观众在其中与作者的沟通、交流。戏剧是一个交流工具,大家是要合作完成的,作者、演员跟观众进行交流,这也是一种理论。但是戏剧总体而言和文化、和历史交叉联系在一起,形成一个网络。我觉得马文·卡尔森的观点属于这一派的,他认为戏剧不仅仅是作者的东西,也不仅仅是观众的东西,而是剧场里面作者和观众、演员和剧场,所有这些东西进行交流的一个文化网络呈现系统,是复杂的互动系统。

温塞斯劳斯·霍拉绘制的环球剧院外观图

出没在东方舞台上的“幽灵”,是记忆

唐小友:我自己在看这本书的时候,觉得作者的涉猎非常广泛,他甚至会谈到流行文化,比如脱口秀,当时美国正在放的电影、电视剧。我一开始先入为主地认为,在一本戏剧理论著作中,举的例子无外乎莎士比亚这些。但看了以后,我感觉作者虽然是戏剧理论家,但是他跟普通人一样,如果在中国,他说不定现在也在看《庆余年》。但是这些美国的流行文化,对中国的读者来说,可能就有点挑战了。

朱夏君:这个其实也是我在翻译中面对的挑战,这本书涉及的面实在太广,德国的、法国的,还有日本的,这些其实也都是我的盲点。马文是一个特别博学、也特别有意思的学者,他不只是关注学术的东西,也会关注流行文化。

唐小友:对,即便是音乐剧,我觉得他在书里举的例子也很有意思,比如说,提到桑德海姆的作品,除了《理发师陶德》之外,他还提到《星期天与乔治同游公园》,也讲到《欲望号街车》。所以,当他提到一些东方戏剧,甚至是日本的能剧的时候,我已经不太意外了。

朱夏君:对我来说比较震惊的,其实是书里面举了日本的“能剧(日本最主要的传统戏剧,以日本传统文学作品为脚本,在表演形式上辅以面具、服装、道具和舞蹈组成)”来做例子,日本的古典戏剧理论家世阿弥是一个世界性的戏剧理论家,但是中国的学界对他知之甚少。其实,日本的古典戏剧和我们的戏曲是同源的,但是我们其实不太了解像“能乐(在日语里意为“有情节的艺能”,是最具有代表性的日本传统艺术形式之一)”这些到底是怎么回事。

我就找了国内能看到的视频来看,看了一些比较有名的作品,比如《敦盛》,这是个“能乐”作品。“能乐”的主旨就是一个鬼魂上台,讲他生前的事情,这就是鬼魂的回忆,这是一个幽灵的舞台。从文本的角度来看,“能乐”的剧本都是在讲以前的故事,讲前人讲过的故事。世阿弥在他的戏剧理论里就说,“能乐”要讲大家已经听过的故事,你不要再去创作新故事了。

在制作方面,“能乐”传承的还有化妆,譬如说要传承日本的一个表演流派,甚至连演员脸上画的痣都要一样,包括服装、舞台装置。其实,这些全都是“幽灵出没”的,全是与记忆相关的。你到了那个剧场里看戏,看到脸上画着痣的演员,你会不会想起他的师傅?就像你看到一个梅派的演员在这里表演,难道你仅仅是看到了这个演员,而没有想到梅兰芳?这个和我们中国是一样的。

他当然也讲到表演,日本的表演是有形式的,它叫作“形”,我们中国叫程式,其实是一回事儿,都是讲表演是有固定形式、模式的。这个模式代代相传,因此你看到这个形式,就会想起其他演员演这个形式的时候的情景,还会想起这个演员以前表演这个形式的情景,这些都是“幽灵”,都是记忆。这就是他讲的戏剧与记忆的勾连——你在欣赏戏剧的时候,会情不自禁地回忆起你所处的文化的文化记忆,还有你个人生活的记忆。

阿特拉斯

世界,是一座大舞台

朱夏君:我们可以看看这张图,图上画的是一个文艺复兴早期的剧场。文艺复兴之前,欧洲处在中世纪,那时候的人文主义戏剧和剧场都是被湮没的。中世纪的人不知道什么叫戏剧,像但丁的《神曲》,他自己命名为《神圣的喜剧》,他说这是戏剧,可是我们知道这是诗歌。我们可以判断,但丁没看过古希腊、古罗马的戏剧。相应的,剧场也是一样,古希腊式的、维特鲁威式的那种剧场被湮没了,人们不知道那是什么。文艺复兴早期的人创造剧场是为了什么?就是为了记忆。在文艺复兴之前,剧场很重要的功能就是记忆。

唐小友:那么,以前的剧场的功能是记忆,它是怎样实现这种集体记忆的功能的呢?

朱夏君:我们看一下朱力欧·卡米罗描述的剧场,它分为7级,这7级里面放的是各种各样的物件,图上也有文字说明。这其实代表着中世纪后期的这些人,他们对于世界的理解,他们把世界从高到低分为7级。这个阶梯不是观众席,人们其实是站在舞台的这个位置。他们认为,一个人只要进到这个剧场,就能够回忆起宇宙中所有的一切。当时的人认为,他们可以通过这个剧场,得到一种神圣的能力,这种能力可以让他回忆起神创造世界的秩序。所以,人只要站在这里,就可以和神沟通。

唐小友:原来以前的剧场还有这种功能。

朱夏君:“《记忆术》中的剧场”这几张图片就晚一点了,上一张图片的时间大概是15—16世纪,这个大概是在16—17世纪,和莎士比亚的剧场处在同一个时期。莎士比亚的环球剧院是1599年开张的,跟他同时期的罗伯特·弗拉德写了一本书,叫《记忆术》,他写的剧场也是用来记忆的,人站在这个剧场里面,就可以想起他想要想起的一切。

西方的记忆术就是先设想一个空间,这个空间里放着各种各样的东西,然后你就记住这个东西的顺序。比如你走到剧场里面,就把你想要记的东西和空间一一对应起来。这是西方流行的一种空间记忆的方式。我们中国人一般是靠什么记忆的?我们就靠背诵,其实是靠声音记忆。

所以,这个剧场是有记忆的。你可以把你想要记的东西和这个剧场里面的所有东西,比如门、柱子、窗户、墙壁,这些联系起来,这是可以帮助记忆的。弗拉德认为,剧场本身就是记忆术得以实现的一个场所。在源头上,两者是相关的。

唐小友:我看到这几张图的时候,觉得它已经跟现代的莎士比亚剧场非常接近了。英国的那个小剧场就很像是第一张图的画面,就是观众也可以坐在各个窗前面,感觉是非常典型的、莎士比亚式的剧场。

朱夏君:对。学者们认为弗拉德的这个剧场不是自己想象的,他的参照物就是莎士比亚的剧场。

我们来看一下莎士比亚剧场的外景图。这是一个叫温塞斯劳斯·霍拉的旅行家和版画家,他当时在伦敦画的一个远景图,在这个远景图里面,在远远一个角落里,有一个莎士比亚剧场,是圆的。它的内部是什么样的呢?西方的一些学者认为就是我们前面看到的弗拉德的那些绘画所描绘的样子。有一个著名学者弗朗西斯·叶芝,她的一部作品叫《记忆之术》,她设想的莎士比亚的剧场就是如我们刚刚讲到的那样,里面的舞台是方的,外面的建筑是圆的。

据说是莎士比亚在造这个剧场的时候,他在门口放了一尊巨人阿特拉斯身背地球的雕塑,雕塑下面写了一行铭文:“世界是一座大舞台。”这句话相当通俗,是不是?世界为什么是一座大舞台?因为我们通过舞台可以了解世界,舞台是我们记忆世界的一种方式,我们借此勾连着整个世界。那么,剧场是不是也可以勾连历史、勾连回忆?这本书也在讨论这个问题。西方有一派学者认为,剧场,比如莎士比亚的环球剧院,也具有记忆性。在马文的书里,他也简单地讲了。

记忆,是无时不在的

唐小友:我看这本书的时候,先是翻到了索引,想看看这本书跟我的关系到底有多远。一般来说,如果是一本学术书,尤其是戏剧类的学术书,翻到索引一看,如果有百分之六七十的戏跟我没有关系,我就会把它放下。但是这本书,我觉得我好像还能看懂一些,因而我就往前继续读了。你觉得普通读者应该怎么打开这本学术著作?

朱夏君:我原来就是做戏曲研究的,我其实是了解学术类的书籍是怎么写的。我个人感觉,这本书其实并不难读,不是会让普通读者感到枯燥、干巴的一本书,包括书里的用语都是非常生动的。作为学术著作,我觉得它是具有普及性的。

马文当时写这本书的时候,西方学术界可能也正好在经历“学术著作究竟应该怎么写”的讨论,是不是学术著作就应该写成那种纯学术的、只在学者范围内流行的那种呢,还是我们要写成大众读者也能读的呢?我觉得,马文在写作这本书的时候,考虑了大众读者,他不希望它只是一个纯粹在学术圈流行的作品。其实就像唐老师讲的,大家在读的时候,可以先翻翻索引,看看有没有自己感兴趣的,然后翻到对应的页码去读。这可能也是一个比较好的阅读方法。

唐小友:我举个例子,我在读这本书的时候,看到有一个章节“幽灵出没的身体”,作者在这里提到了一部作品,叫《洋麻将》。我之前看的是濮存昕老师在北京人艺演的版本,很好看。它讲的是两位老年人的生活,很精彩的一个作品,当时因为濮存昕老师演得非常生活化,我甚至没有意识到这是一部西方的作品。

书里面提到,在20世纪70年代,观众会把注意力投射到《洋麻将》的两位演员身上,人多少都见过衰老,不同年龄段和不同的人在打开这部剧的时候,包括不同演员的表演方式,都会影响到这部作品本身的质感。

朱夏君:你提到的这部戏剧,在美国也有一群长期的忠实的观众,他们可能看了这两个演员的不同时期的作品,因为这两个演员他们早年曾经合作,到了晚年的时候又合作。其实在我们这个时代也有类似的例子……

唐小友:就像我也是小时候看了濮存昕老师演的《好男人、坏男人》之后,再去现场看的《洋麻将》,就会产生某种感觉。

朱夏君:你的这个经验就是这本书讲的,记忆对你的观赏是有影响的。濮存昕老师塑造的这个形象,对比以前塑造的和后期塑造的形象之间有没有对立交锋,有没有延续性,你会不自觉地去比较。所以,记忆是无时不在的,而且不知不觉就会跳出来,影响你的欣赏,影响作家的创作,以及制作者和导演的设计。

唐小友:对,看了这本书之后就有种感觉。甚至感到,每一杯咖啡都要认认真真喝,因为不知道哪一天这个经历就会对你产生影响。供图/四马路上