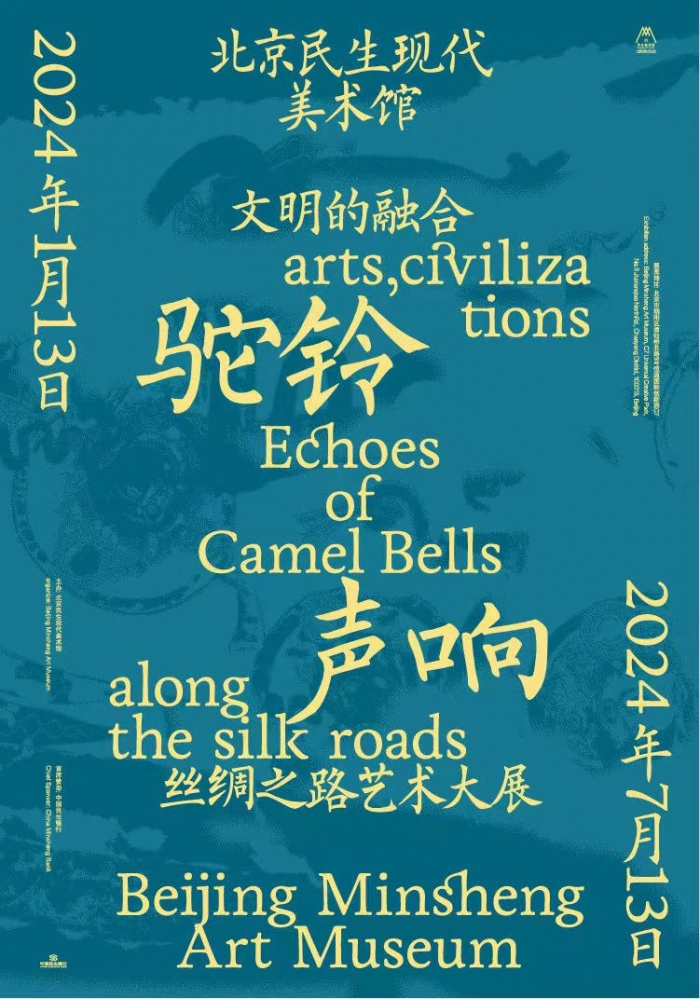

北京民生现代美术馆主办的“驼铃声响——丝绸之路艺术大展”上,500余组件文物分别来自新疆、青海、甘肃、陕西、山西等10余省市自治区、35座城市,载着千百年的风尘,诉说着古丝绸之路上的故事。

这条推进世界文明交融和历史演进的通道,连接着亚欧大陆,东起洛阳和长安,一路向西经过喀什与和田,一直延伸到伊朗高原的德黑兰和两河流域的巴格达,再经土耳其的伊斯坦布尔,最终抵达罗马。进入一层的大厅,只见墙上一幅巨大的线路图,清晰地说明,本展把重点放在了中国境内,通过精心设计的五个单元,旨在展示一条艺术的丝绸之路。然而,在我看来,本展与其说是讲述了艺术在丝路上的演变史,不如说是演绎了一个西域逐步融入中华的悠远故事。

四条丝路

“丝绸之路”这个名称,最早由德国地理学家李希霍芬于1877年提出。起初指西汉张骞、东汉班超出使西域时开辟出来的通道,因丝绸是商道上的大宗商品而得名。这一概念后来成为古代中国对外交流通道的统称。

如果按地域划分,丝绸之路可分为四条:西汉张骞开通西域的官方通道应属于“西北丝绸之路”;从西安向北至蒙古高原,再西行天山北麓进入中亚,为“草原丝绸之路”;从西安到成都再到印度属“西南丝绸之路”;从广州、泉州、杭州、扬州等沿海城市出发,从南洋到阿拉伯海,甚至远达非洲东海岸的海上贸易线路称为“海上丝绸之路”。本展中的大多数展品属于“西北丝绸之路”的范畴。

从地理上讲,代表中原文明的黄土高原与河西走廊相接,河西走廊又与具备农耕条件的塔里木盆地相连。中原王朝通过这条线路将传统中华的农耕区域与南疆的绿洲农业带连接,江山社稷因此获得了新的经济与战略支撑点,足以向欧亚大陆腹地挺进。

西域来朝

世人常以“天山南北”来指代新疆地区。的确,天山可看作是新疆的中轴线。自古以来,新疆以天山为界划分为南疆和北疆。天山以南为众多的绿洲城邦,适宜农牧并举;天山以北是游牧民族的聚集区。不过,在公元前2世纪的汉朝人眼中,这里有一个更为响亮的名称——西域。

西汉初,匈奴势力一度控制着河西走廊,不仅阻断了中原王朝与西域各国的联系,而且时常侵扰西北边境。经过文景之治近四十年的休养生息,西汉国力日渐充实,为反击匈奴储备了坚实的后勤保障。进入汉武帝时代,一个击败匈奴的计划在他心中酝酿成形。建元三年(公元前138年)汉武帝先派张骞出使西域。此行首要任务是找到大月氏,以便夹攻匈奴。通过张骞之眼,中原王朝开始真正了解黄土高原以西这片大地上的风土人情。

尽管一层大厅中安放着龙门石窟那尊通高3.29米、重达7吨的初唐宝冠如来坐像,但西域的故事还是要从一幅小小的敦煌壁画开始。这幅“张骞出使西域图”摹自莫高窟第323窟。画中张骞双手持笏跪拜在地,向骑于马上的汉武帝郑重道别。从公元前138年到前115年,张骞通过两次出使,完成了“凿空”西域的壮举,才有后来中原与西域之间出现“东西使者,络绎不绝。商贩胡客,相望于道”的盛况。民间有句话,叫“不是张骞通西域,安得佳种自西来”。通过丝绸之路,西方的胡萝卜、核桃、石榴、黄瓜、大蒜、葡萄、胡豆、胡麻、西瓜、洋葱等作物传至中原。丝绸之路沿途衍生出不少贸易中心和新兴城市,大量的驼队与异域的商贩穿梭其间。

一层展陈中大量的陶俑对这样的繁盛景象给予了生动的阐释。西安博物院的唐代粉彩骑卧驼俑上,一个胡人正高举右手甩动鞭子,向跪地休息的骆驼发出再次启程的指令。山西博物院藏胡人吃饼骑驼俑更为有趣,高大驼峰间的皮囊上坐着一个头戴圆毡帽的胡人——他手抓馕饼,边吃边赶路。新疆维吾尔自治区博物馆的彩绘驼夫木俑具有很强的写实性,站立的胡人男子浓眉深目、短须;头戴白毡尖顶帽,帽檐外翻,露出暗红色帽里;身穿齐膝深蓝色袷袍,胸前左侧衣角外翻,露出红色衬里。他腰间束带,脚穿黑色长靴,两臂弯曲向前并紧握双拳,作牵引驼马状。凑近看,会发现木俑的各个部位先分段雕刻,再胶合而成,最后施以彩绘。

同区域展出的大量精美物品,如西汉胡傅温酒铜樽、唐代三彩狩猎纹凤首执壶和三彩狮子狗、北齐黄釉胡人双狮纹扁壶等,均体现了丝绸之路上中西交流的深度和广度。来自异域的奇花异草、奇珍异宝在华夏大地生根流传,使得器皿制作技艺发生巨大变化,社会兴起“胡风”。胡地的风俗文化得到了中原人民的认同和喜爱。甚至到了东汉时,胡服、胡帐、胡床、胡笛、胡舞等成为洛阳城里的贵族们竞相追捧的对象。

西域诸国的王公贵族也纷纷前往洛阳城,一睹华夏文明的风采。莫高窟第194窟中壁画的临摹本《各国王子听法图》以天竺国王为首的各族王子聚集在维摩诘居士帐下听法。他们服装各异,姿态生动,说明当时的敦煌画师已亲眼见到出入玉门关、阳关的万国衣冠、百族服饰,并把这些形象画进了石窟。

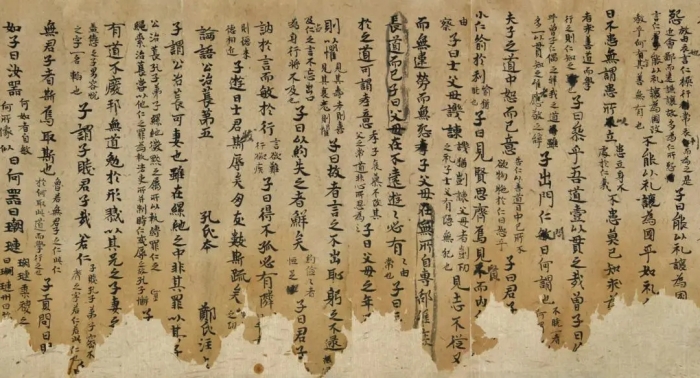

更为珍贵的是1969年出土于新疆吐鲁番唐墓的《景龙四年卜天寿写论语郑玄注》抄本。抄本全长5.36米,整篇墨迹稚嫩,是一个1300年前的12岁小学生抄写的《论语》作业。这个叫“卜天寿”的少年并非中原人士,而是来自高昌国(今新疆吐鲁番)。虽与中原隔着千山万水,当地人民却一直在学习华夏文化,练习汉字。抄写行将结束时,卜天寿写道:“写书今日了,先生莫咸(嫌)池(迟)。明朝是贾(假)日,早放学生归。”请求先生不要拖堂,我们盼着能早点回家啊。这,显示当时高昌国的孩子在使用汉字、语言表达和思维上已与大唐长安城里的孩子同步了。

一顶来自新疆塔里木盆地罗布泊地区小河墓地的毡帽,仿佛让观众依稀触碰到距今约4000年的楼兰古国的讯息。这一顶材质和形状有别于中原的帽子是2003年考古队在此地挖掘中的众多收获之一。帽上缝缀着红毛绳,下方毛绳左侧挂着伶鼬皮,帽檐右上端捆扎有深棕色羽毛,尽显时尚的同时也彰显了佩戴者的地位与身份。

都护和驿站

西汉建国伊始,盘踞北方边地的匈奴不断扩张领地,侵入边境。为扭转汉匈战争的不利局面,大臣晁错多次上书,积极倡导屯垦戍边,提出徙民屯田、开发边疆的主张及实施方案。这一方案得到汉文帝的赞许并采纳,成为一项长期的国策。居延汉简保存了大量这方面的屯戍史料。

西汉于神爵二年(公元前60年)设立西域都护府,任命郑吉为首任长官,治所设在今天的新疆轮台县。所谓“都护”,即塔里木盆地南、北两道都由其领护之意。西域都护府既是汉朝的军事驻防区,也是一个特殊的行政区:一方面,它不设置郡、县,依然保留原来的绿洲城邦国,汉朝不干预诸国内部事务;另一方面,都护代表朝廷掌管这些邦国的外交和军事权,可以调动它们的军队。

西汉郑吉之后另一位实现中央政府对西域治理的关键人物是东汉的班超。东汉初期,匈奴再次控制了西域。汉明帝时,中原生产日渐恢复和发展,为保障北部边疆安全、重新打通西域商路,中央政府决定出击北匈奴。朝廷考虑到与西域各国的共同利害关系,先行派遣班超到当地游说,以配合军事行动。班超凭智勇,令鄯善、于阗、疏勒三个西域邦国归附汉朝,使中央王朝的势力首次深入西域南道,聚拢了西域诸国的向汉之心。班超此后孤身奋战,经略西域三十年,为实现西域一统大业鞠躬尽瘁。他屯田西域,“不动中国、不烦戎士而军用足”“以夷制夷”等策略成为治理西域的成功历史经验,为后世所沿用。

为体现两汉对西域的管辖与治理,展中安排了“悬泉置亭次行封检”木简等文物。悬泉置遗址位于甘肃敦煌。1990年至1992年,甘肃省文物考古研究所发掘出15000余枚汉简和17650件各类实物。因出土的汉简上书“悬泉置”三字而定名。从西宁到张掖,一路上除了草原就是雪山。悬泉置是河西要道上一处集传递邮件、传达命令、接待宾客为一体的综合机构,始建于汉武帝在敦煌设郡之后。作为朝廷设在河西走廊的官方驿站,悬泉置曾接待过诸多西域使团,其建筑规模和设施物资,是汉王朝综合国力的缩影。

在政治一统的局面下,屯垦戍边的实施、丝绸之路的畅通,促进了西域社会政治、经济、文化的发展繁荣,形成了以汉唐为核心向四周辐射的中华文化圈。

佛教东传

丝绸之路的畅通也有利于宗教文化的传播,尤以佛教为盛。佛教东传始于公元一世纪前后,来自天竺古国的佛教徒们怀揣梦想,翻山越岭,忍饥受冻,经龟兹、高昌等西域诸国,穿过河西走廊,驻足敦煌,来到大同、洛阳等地传法。千百年来,丝路沿途开凿出规模大小不一的众多石窟群,为众生提供了瞻拜的场所。

佛教进入新疆后,产生了独具特色的西域佛教文化,在丝路南北两道形成了三大佛教传播中心:龟兹(库车)、于阗(和田)、高昌(吐鲁番)。

地处丝路北道中枢地区的古龟兹成为希腊、波斯、印度和中华等四大文明的交汇地。龟兹石窟群除了保有这些文明的痕迹外,还受到粟特、回鹘等西域文化影响,整体风格彼此接近,又各具特色。

大约开凿于公元3世纪的克孜尔千佛洞,位于新疆拜城县,是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群。菱格壁画和印度样式最具代表性。本展复制的第八窟属于中心柱式建筑风格,又称“十六佩剑者窟”,因左右甬道外侧壁绘有十六身龟兹供养人像而得名——人像均为古龟兹流行的世俗装束。后室前壁曾绘高210厘米、宽306厘米的“八王争分舍利”故事,可惜早在一百多年前就被打着考古名义的外国探险队盗走,现藏于德国柏林亚洲艺术博物馆。克孜尔第17窟著名的菱格本生故事画也以临摹本的形式出现在二层展厅墙壁上。

库车市以西约20公里的库木吐喇千佛洞约始凿于4世纪。至唐代,其壁画内容和画风开始与中原艺术接近,既有中国画丰富多变的线条,又有传自古印度的凹凸晕染法,二者有机结合。

展陈中最为震撼的复原图莫过于高昌王家寺院柏孜克里克千佛洞的壁画。展览还原了一百多年前被外国盗挖走的第15窟众多壁画。这处位于吐鲁番市东45公里火焰山山谷的石窟群始凿于南北朝后期,经历唐、五代、宋、元长达7个世纪的漫长岁月,一直是高昌地区的佛教中心。

敦煌石窟群处于河西走廊西端入口,本展复制了榆林窟第29窟作为代表。接下来是麦积山石窟,处于河西走廊东端,在甘肃天水市东南秦岭山脉中,始建于后秦,大兴于北魏明元帝、太武帝时。本展复制了具有代表性的第123窟。从造像姿态与面部柔和的微笑上可见:丝绸之路不仅是一条佛教东传之路,也是一条艺术汉化之路。麦积山及北魏时期河北邺城和山东青州地区的佛造像,越来越传递出东方的宁静与隽永。

山西大同云冈石窟映射出佛造像在中国逐渐世俗化、民族化的过程。在这里,多种造像风格进行了前所未有的艺术交汇与融合。

石窟艺术大规模“中国化”在河南洛阳龙门石窟中得到了更多体现。虽然端坐于一层大厅的初唐宝冠佛从面部特征和薄可透体的服饰上看仍带有浓郁的印度风格,但以著名的卢舍那大佛为代表的众多龙门造像已呈明显的汉化特征。中原审美因素更多地融入到题材、造型、技法等方面。北魏造像褪去了云冈石窟的粗犷、威严和雄健,趋向于活泼、清秀和温和。尽管北魏的造像和唐代的风格迥异,但主要由皇家贵族投资修建的这一处石窟群均体现了皇家意志和执行力,具有浓厚的国家宗教色彩。

丝绸之路蜿蜒在中国西北的大地上,是我们的祖先生长繁衍、开拓进取的有力证明。这条路不仅运输丝绸和瓷器,还因运输其他货物先后被称为“小麦之路”“玉石之路”“青金石之路”。这条路穿越了不同的地理地貌,经历了千年的风霜雨雪,由不同民族共建成为一条东西方贸易之路,也构筑成为一条文化交流和文明沟通之路。中国永远是这条伟大丝路东端最有力的和平保障者与美好心愿的发起者。

编辑/史祎

供图/北京民生现代美术馆