在等待的三年时间里,剧版《繁花》每出一张海报图都能引起读者和观众的热情回应。

导演王家卫与茅奖获奖原著,为这部剧版带来太多光环和期待,王家卫曾说这部小说唤醒了他的家族里关于上海的记忆,和这个故事是一见如故。这是他想要将《繁花》影视化改编的原初。

从故事情节上,他也坦言呈现足本《繁花》太难,只能选择其中一个切面,于是,剧版《繁花》从阿宝、沪生、小毛三条线中挑选了阿宝,情节直接进入上世纪90年代,平凡阿宝已经蜕变为了宝总,所见所闻,内心雄心万丈。

方言是许多读者喜欢原著小说的重要理由,剧版《繁花》也将推出普通话版和沪语版两个版本。今天借由《繁花》以及作家金宇澄发表过的文章,为大家梳理了九个背景故事。

阿宝的生活环境

剧版《繁花》是围绕阿宝展开的:上世纪90年代初,煌煌大时代,人人争上游,阿宝也变成了宝总,成功过,失败过,在沪上弄潮儿女中留下一段传奇。有过金碧辉煌,有过细水长流,男男女女,涨涨跌跌,阿宝唯有向前,翻越高山,奔赴繁花世界。

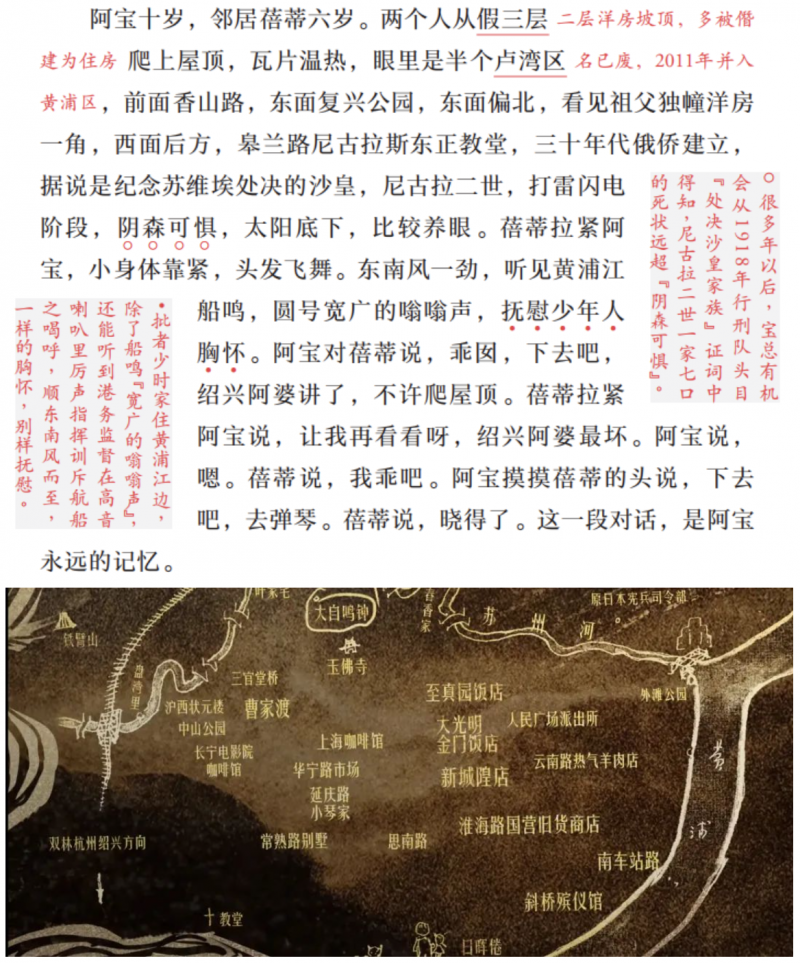

小说中,儿时的阿宝住在思南路,是能看见半个卢湾区的假三层洋房。沪生住在茂名路,小毛住在大自鸣钟,看似这只是路名和地名,实则作者已点出三人的家庭背景。

当阿宝变成了宝总,剧中他在黄浦区、虹口区、卢湾区打转,上班地方变成了和平饭店七楼,每天穿过一条街就到了外贸总公司,宝总要找的是汪小姐。

阿宝的电影社交

阿宝一直无法忘怀的儿时好友蓓蒂爱看电影,阿宝时常陪蓓蒂一起去看,小说中提到的电影有《王子复仇记》《百万英镑》《罗马假日》《白痴》《白夜》《偷自行车的人》《红与黑》等。

阿宝和李李的相遇

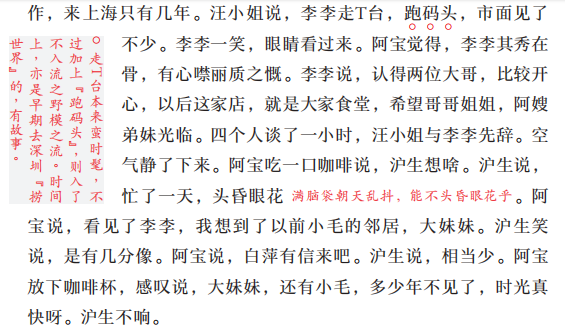

《繁花》开头,阿宝与沪生在咖啡馆碰面,阿宝爱慕的李李首次亮相,几句言语,借阿宝之口,引出小毛等儿时好友。引子的结束,却是繁花故事的开始。

至真园新店初成规模,李李邀请阿宝等一众人吃饭,席间阿宝没能与李李搭上线,饭后却被第一次见面的吴小姐拉去单独“荡马路”。吴小姐带阿宝去了“JJ舞厅”。

又一次饭局后,阿宝终于有机会和李李单独相处,两人坐进茶馆聊天,话中有话,互相试探。气氛正好,阿宝突然接到林太的电话,阿宝手捏电话,坐正身体,“坐正”是肢体与语言的下意识配合,也是演给李李看。待挂掉电话,阿宝心里明白,男女之事,缘自天时地利,差一分一厘,就是空门。

《繁花》不止于表达上海

在文学报访谈文章《“真实感”,是〈繁花〉的一道主菜》(点击读全文)中,金宇澄如此说道——

《繁花》不说教,也没什么主张,位置放得很低,常常等于记录,北方话讲,基本是逗哏,捧哏的,牢骚。像这个多元时代的方式,宽容,有序,也很无序。这个状态,确实不只代表上海,代表了城市的某种灵魂,在这类空间里,有大量的说法,讲法,混沌无聊,也有趣。

历史上的城市(上海)小说,各种主义,各阶段的城市阶级小说,个人观念过于显露,因此讲得最多,铺陈最开之处,往往遮蔽越多,接不到地气的模糊,在单行本《繁花》的开篇题记结尾,我新加一句话:“古罗马诗人所言,不亵则不能使人欢笑。”《繁花》可以卸掉包袱,做轻松的过滤,做一份清汤,至少表面上可以这样讲,我不施加迷雾,文艺糖精片,讲口水故事,口水人——城市另一个夹层,这些被疏忽的群落。

沪语思维与当代小说语言问题

仍然是文学报访谈中,金宇澄提到了小说中使用沪语思维的理由——

我感兴趣的是,当下小说形式语言,与旧文本间夹层,会是什么。以前西方专家评论中文作者,“摆脱了说书人的叙事方式”,是一句好话,同时也提出中西都存在的问题——现代书面语的波长,缺少“调性”,如能够到传统文字里寻找力量,瞬息之间,具有“闪耀的韵致”。文学看重语言,上世纪80年代,大家都在意小说语言的实验,现今不大在乎了,包括评论界,对于文学语言的研究,也很少见。每位作家,应该“创造”自己的语言,迫使它脱离一般的轨道,西方论者提出“生成过程中的句法”,让句法超越极限,语词的音乐感。我做得怎样,真还不知道,但我感到了《繁花》的弹性,魅力,故事生发之外的,语言的自由与诱惑。

我一直想用吴方言“蓝青官话”,写一部小说,效果如何。在这部小说里,我首次使用母语(沪语)思维写作,同样经历了大幅度的改良,很多沪语句子,不易书面表达,只能舍弃,反复拿捏,用心良苦。因此语言上,实际过渡到了所谓“蓝青官话”程度,整个过程里,我用沪语读一句,用普通话再读一次,虽然至今,还有耐琢磨的地方,但是杜尚说得好,拒绝与接受是一样的。读者有兴趣的话,基本可以明白。

小说里一千多个“不响”怎么拍

“不响”这两个字,在《繁花》里面大概用了一千三百多个。“不响”是什么意思?

“我在写的过程中,因为用上海话思维,就会发现上海人经常讲的一句话,叫‘不响’,这是什么意思呢?就是上海人经常在转述一件事情的时候,会说到这两个字,譬如说我去找我领导,讲了半天,我领导没意见,没有表态,他会说,我领导不响,或者我为了什么事情我跟我妈妈说,说了半天,我妈妈不响。”

“不响”为小说留下了巨大的留白和想象空间,但放在影视作品中就造成了断裂,需要编剧重新去编造情节,所以王家卫在采访中会说,原著里的“不响”给了他改编创作的灵感,他要补足阿宝如何成为宝总的过程。在他看来,这部剧是整个蛋糕里的一块,满足或是不满足,读者终将回到原著中去。

电视剧突显个体,小说注重群像

金宇澄解释小说里的“压缩式叙事”——

我借古画,对人物的认识,寥寥几笔,画一个人,散点透视,清明上河图,多画一些人来人往,不再用重复厚重的笔墨,表现一个小民脸上“深刻”的光,内心一条深刻的皱纹,因为,观看者已在无数模仿的洋画中,重复读到过了,读者已具备常规的判断经验。

时间也如此,我觉得即使写出来也是一般的时间过程,不重要的时间,可以省略,把时间压缩,容纳更多有意思的时间。

《繁花》改了20遍,原样是什么

在为文学报写的创作谈《我所体验的网上写作》(点击读全文)中,金宇澄分享了网络写作的乐趣和感悟——

2011年我在“弄堂网”发帖,写普通的上海人故事,那时几乎每日发帖五六百字,很快就保持在每天三千字一大段的进度,欲罢不能的阶段,一天写过六千字,非常奇怪的经历,这个“独上阁楼”的帖,至今挂网上,改成的小说《繁花》,至今也保持了原稿样貌,每一整段就是当时一天写的。进入写作,即也进入网友的议论中,与一般的面壁写作不同,很新奇,6个月写到尾声,我对网友说,这稿子要整理出版,不能全贴上来,以后大家去看书。

记得网上初稿结束之前,我已感觉这是不错的一部稿子,一个网友跟帖却说:阁楼兄,这是个好东西,但要放进抽屉里,至少安心改20遍,才可以达到好东西标准。我当时想,我这么好的内容还要改20遍?但没有料到,在《收获》发表之前,第二年出单行本之前,这两个等待期里,我真的改了它20遍,极其自愿的,一次次的改动,我很感激这位网友的留言,但在当时,我是根本不信的。

如果把传统连载,与网络写作来比较,前者就是报纸,小篇幅,字数有限,不可能给出网上一帖几千字,汪洋恣肆的自由,与以前的连载相似的是,都会有环境的激励,也都在考验作者的把握能力,逻辑方式,总之,这像是一种“热写作”状态。

《繁花》还有一副旧牌

诗人、青年评论家张定浩曾为文学报写的评论《原来,〈繁花〉前世今生是〈洗牌年代〉》(点击读全文)中强调了两本书的内在关联——

《合欢》中,初中生蓓蒂笃悠悠地去新乐路找阿宝玩,两人去采合欢枝,后来阿宝再也没见过蓓蒂,直到她在《繁花》里重生为一个明净的小女孩,又和他坐在瓦片温热的房顶上,看半个卢湾区。《锁琳琅》里的弄堂理发师阿强,风平浪静地交往过那么多平凡无奇的女子,是前期的小毛,又在《繁花》里得以继续生活,慢慢颓唐、生病、死掉。而《雪泥银灯》里随手记录的一则新闻报道里的情事,就成了《繁花》里陶陶和小琴的归宿。更勿论《繁花》里那些逼真到令人赞叹的上海人日常生活的名物细节、轶事闲话,以及顺着苏州河水流荡到江南小镇的即便在时代暴风雨中也不曾断绝的人世旖旎,也都可以在《洗牌年代》中一寻前身。

读完《繁花》再去读《洗牌年代》,首先会明白《繁花》的好并非灵光乍现的偶然侥幸,它早就藏在作者常年的写作之中,就像雕像藏在石头之中。《繁花》虽萌生于网络论坛,却绝非网络文学时代一挥而就的产物,而是殚精竭虑之作,是作者二十余年小说编辑和写作生涯之后的发愤之作,是以创造的名义去反对在文学圈盛行多年的那些急功近利和聪明伶俐的小说理念,并借此回到写作的初心。

编辑/王静