◎范玮丽

编者按

2019年,作者探望翻译家杨苡先生时,获赠译林出版社为纪念杨苡百岁诞辰印制的布面精装大开本《呼啸山庄》典藏版。作者当即决定,如此精致的文学经典藏本,应该送一本给勃朗特博物馆收藏。2023年,杨先生已然仙逝,作者终于在疫情过后将书亲自送达勃朗特博物馆,她说:“中文版《呼啸山庄》就像一座文学的桥梁,而支撑起桥梁两端的就是那两位杰出的女性——艾米莉·勃朗特和杨苡。”

作者与杨苡先生合影

老人送书并赠言 使我得以亲临那个山庄

四十多年前初读英文版《呼啸山庄》——确切地说是1970年代与80年代的辞旧迎新之夜,我熄灯藏身躲在了教室里,待教学楼关闭后,我则通宵达旦地在艾米莉·勃兰特笔下的呼啸山庄畅游,深深沉浸于主人公的爱情与复仇的悲剧故事中,从此爱上了勃朗特姐妹的作品,也爱上了英语,不再为高考选择了英语而懊悔。

当时万万想不到,四十多年之后,我竟能亲临那无边的旷野、蜿蜒的丘陵, 而且能住在友人的百年石砌老屋里,望着窗外灌木丛生、连绵起伏的旷野,听她讲述冬季里呼啸的北风如何疯狂摇动窗棂,像汹涌的海浪一般一而再、再而三地扑倒灌木…… 我仿佛变成了一个时空旅行者,走进两百多年前的呼啸山庄,化身房客洛克乌德,在倾听管家婆耐莉讲述希刺克厉夫和凯瑟琳那撕心裂肺、死不瞑目的爱情悲剧。

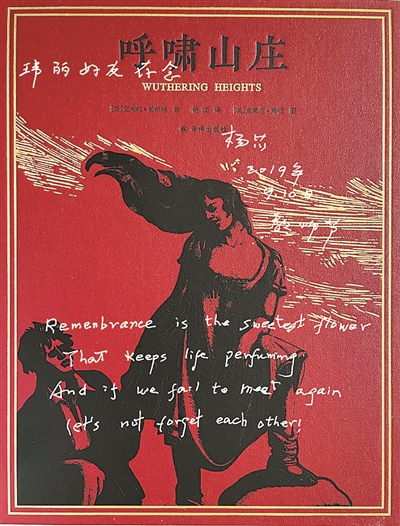

2019年夏,我最后一次回国探亲访友,专程去南京看望百岁老人杨苡。我们有三年未见面了,几天的访问,相谈甚欢,总有聊不完的话题。临别时老人送我一本译林出版社为纪念杨苡百岁华诞印制的布面精装大开本《呼啸山庄》典藏版,并分别用中、英文为我题写了赠言。

大书装帧精良,还配有英国著名木刻画家克莱尔·莱顿的木刻插图。我想起自己藏书中分外喜爱的1943年纽约兰顿书屋出版的大开本《简爱》和《呼啸山庄》,两册精装大本配有著名版画家Fritz Eichenberg的插图,封面正是杨苡先生在1990年的 “再版后记”中提到的 “希刺克厉夫靠着树身仰天悲泣的绿色版画”。而这本酒红色嵌金边配黑色木刻的纪念版《呼啸山庄》更加精美,更令人珍爱。我当即表示,如此精致的文学经典藏本,应该送一本给勃朗特博物馆收藏,我会亲自送达。

然而,一场席卷全球的瘟疫,萧条了经济、瘫痪了旅行、夺走了不少人的生命——其中也包括世纪老人杨苡。

2023年夏,我终于再赴英伦,实践了我本该在老人有生之年履行的承诺。

中文《呼啸山庄》典藏版封面

收到典藏版,馆长和工作人员惊叹装帧的精美

友人就住在西约克郡的豪沃斯(Haworth)。我从牛津乘火车到曼彻斯特,年逾古稀的友人夫妇驱车一个小时亲临火车站接我。

不知不觉,宽阔的高速路就变成蜿蜒起伏的西约克乡村道路。路边多是大片的绿野和三五成群的白羊,路段狭窄处遇到迎面的车辆,一方主动紧靠路边停车让道,对面的车名副其实地“擦肩而过”,被让行的司机一定会挥手致谢。

连绵不断的深灰色干石墙引领着道路,也划分着私人牧场的疆界。这种干石墙由风化的石头和当地的燧石垒成,是北英格兰、苏格兰和爱尔兰乡村的独特景观。石墙大多四五英尺高,不用任何砂浆,完全根据石头的形状拼凑而成。石头上长着青苔,石缝中伸展出野花。友人的石砌老屋的院墙也是这种干石墙围挡。我好奇,北风呼啸的冬季,这种没有任何砂浆、水泥固定的墙不会被吹倒吗?友人说正是因为没有砂浆水泥,风可以从石缝中穿墙而过。石墙与地貌紧密吻合,仿佛植根于地下的基岩,据说最古老的石墙可追溯到青铜器时代。它们经历了一个又一个世纪的风风雨雨,已经与大自然浑然一体。

第二天,我和友人一同前往勃朗特博物馆。天空阴云密布,时时飘起淅淅沥沥的小雨,虽值盛夏,却凉意袭人。我不无惊奇地发现,这样一个阴雨的周三,博物馆参观的人流竟络绎不绝。我看到不少亚洲面孔,听声音是日本游客。

我把《呼啸山庄》典藏版交给了馆内专事学术研究的图书馆,馆长和工作人员惊叹这一版本的精美装帧,而且一眼就认出了克莱尔·莱顿的木刻插图。馆中藏有各种版本和译本,他们经常分期分批展出来自世界各地的不同版本,这本典藏中译本也将会展出。

成立于1893年的勃朗特协会是世界上历史最悠久的文学社团之一。该协会致力于搜集、保护与勃朗特姊妹相关的物品,包括手稿、书评、生活用品等等。协会于1895年首次向社会开放了博物馆藏品。他们不断在各种拍卖会上购买勃朗特物品,也接收了很多社会捐赠,使其收藏日益扩大。

1928年,勃朗特父亲曾任主管牧师41年的豪沃斯教会以3000英镑(约合今天的241000英镑)将牧师住宅出售,一位出生于豪沃斯的羊毛商人将住宅买下,捐赠给了勃朗特协会。从此,这座勃朗特的故居就顺理成章地成了勃朗特博物馆的永久驻地。他们曾经使用过的物品,从钢琴、家具,到针线筐、文具盒,都陆陆续续回“家”了,成为博物馆的永久收藏。

豪沃斯街道

她们的兄弟布兰威尔也是一位才华横溢的画家和诗人

不巧的是,我访问勃朗特博物馆的行程恰好是在利兹大学举办的《勃朗特姊妹文学历程》展览开幕前夕。博物馆馆长亲临助“展”,我无缘相见,但馆长安排了图书馆馆长兼首席策展人Ann Dinsdale接收了杨苡子女捐赠的典藏版《呼啸山庄》。

该展览是由利兹大学、大英图书馆和勃兰特博物馆三方共同策展主办,展品包括勃朗特姊妹儿童时代自制的八本袖珍书、手稿、信札、素描,以及小说的一版一印、当年的报刊书评等等。尤为珍贵的是一本艾米莉的笔记本,收录了她手写的三十多首诗歌,并配有夏洛蒂的注释与评语,其中一句:没有人写下比这更好的东西了。这些展品追溯了勃朗特姊妹的文学历程,展现了他们如何从西约克的一个牧师之家走向世界文坛。据说很多展品是八十多年来首次与公众见面。

遗憾的是,我预先订好的行程不容我在利兹停留,只能错过了这样一次难得的展览。

需要指出的是,勃朗特三姐妹的文学成就广为人知,她们的兄弟布兰威尔也是一个才华横溢的画家和诗人,而且是先于四姊妹中最早发表作品的。但失恋加剧了他的酗酒和毒瘾,并使其深陷债务,生活潦倒,于1848年9月离世,死因归于肺痨,年仅31岁。悲伤与湿冷的环境使妹妹艾米莉在哥哥的葬礼后一病不起,发展成肺痨,同年12月去世,年仅30岁。最小的妹妹安妮也在哥哥、姐姐相继去世的双重打击下感染伤寒,并发展成肺痨,于来年5月去世,年仅29岁。唯一幸存的姐姐夏洛蒂于1854年6月结婚,1855年3月因严重的妊娠反应及并发症去世,离她39岁生日还差三周。

《呼啸山庄》是一部笼罩着哥特式的神秘和恐怖气氛的小说,死亡、鬼魂和严峻荒凉的自然环境始终贯穿于小说情节。人性的强烈情感——爱、恨、妒忌、复仇,都在艾米莉笔下展现得淋漓尽致,很难想象这样一部作品出于一个年仅27岁的年轻女性之手。

纵览艾米莉的诗作,也不难发现死亡、失去和坚韧的主题。也许这与她三岁丧母、七岁失去两个姐姐密切相关。

艾米莉的父亲帕特里克1806年毕业于剑桥的圣约翰学院,先后在多个教会任职,并在报刊上发表过长诗,出版过诗集。他于1819年升任英国圣公会豪沃斯教区的永久牧师,1820年举家从桑顿村(勃朗特四姊妹均在桑顿出生)搬至豪沃斯,入住教会提供的牧师住宅。母亲玛丽亚在搬进牧师住宅后一年多就因子宫癌去世。据说她临终前的最后一句话是“我那可怜的孩子们”;而六个孩子也的确可怜,最大的也只有七岁。虽然玛丽亚的姐姐伊丽莎白在玛丽亚生病期间就来到勃朗特家照顾妹妹和这个大家庭,在玛丽亚死后,伊丽莎白姨妈继续留在勃朗特家为他们持家,两个大女儿(也取名玛丽亚和伊丽莎白)还是被送往寄宿学校;随后夏洛蒂和艾米莉也相继被送进这所神职人员女儿的寄宿学校。学校生活条件恶劣,两个姐姐双双感染肺结核,于1825年相继去世,她们分别只有10岁和11岁。

两个姐姐染病后,夏洛蒂和艾米莉都离开了寄宿学校,在家里跟随父亲学习。

据盖斯凯尔夫人撰写的《夏洛蒂·勃兰特传》,《简爱》书中生活艰辛、条件简陋的寄宿学校正是源于她们姐妹的寄宿学校经历;简的好朋友海伦也是以玛丽亚为原型塑造的。夏洛蒂在给出版商的信中曾说过,玛丽亚的早熟和聪慧,以及性格的温和、坚韧与智慧,都给她留下了难以磨灭的印象。

勃朗特博物馆外景

她们的诗作,展现出同样的坚韧与智慧

艾米莉也在她的诗歌里展现出同样的坚韧与智慧。比如这首写于1845年,以死亡为主题的诗是这样结尾的:

我不为失去的快乐哀悼/也不哀悼空落的巢和无声的歌/希望在那里放声笑/让我摆脱了悲伤/它轻声说“冬天已经时日不长”。

正如古人所言,诗言志,另一首作于1841年的诗歌更是直抒胸臆,尽显坚韧志向。

我轻视财富/我嘲笑爱情/对荣誉的渴望只是一个梦/到了早上便消散/如果我祈祷,唯一能/让我张口动唇的祷词/就是——“放开我心,/给我自由”/是的,我的时日正迅速接近门关/我全部的祈求就一句/无论是生是死,/给我一个没有枷锁的灵魂/和坚韧承受的勇气!

除了她对生死的严肃思考,对放飞心灵的追求,我们从艾米莉的诗中也能窥见她内心的痛苦与挣扎。也许是严酷的生活环境——偏僻的山乡,恶劣的气候,命运的一次次打击——不足七岁就失去三个亲人,以及荒野的广袤无际和她博览群书的学养,造就了她的特殊性格:她外表刚毅,内心柔软;她激情似火却沉静不露;她想象丰富,在字里行间自由驰骋。

比如这首短诗,就像貌似平静的海面下涌动的急流:

她擦干眼泪,双颊/又现红润,他们便笑了/但有谁知晓,此时此刻/那满腔的情感正澎湃汹涌/白天面带微笑容颜妩媚/且言语快活明眸闪亮/他们何曾能想到,夜半独处/她怎样以泪洗面度时光。

艾米莉和安妮少年时代共同创作了一组贡达尔王国组诗。根据幸存的并不完整的诗文,很多学者将其视为科幻小说的雏形。少年诗人以丰富的想象勾勒出一个具有她们本地色彩的岛国王朝,又以不同的人格化身,道出了她们的哀伤、痛苦、挣扎与顽强。艾米莉这首八节长诗以冰雪覆盖的墓地开首,过渡到她面对苦难的顽强抗争:

当有金色梦想的日子破灭之后/连绝望也失去了破坏的力量/于是我学会了如何珍惜生存/不必借助于快乐也可以让生命充实坚强。

这样的诗句似乎与“我的灵魂绝不怯懦”遥相呼应。夏洛蒂认为这是艾米莉写下的最后的诗:

我的灵魂绝不怯懦/也不在风暴肆虐的天空下颤抖/我看到天国的荣光辉煌绚烂/同样辉煌的信仰将我的恐惧驱散……据说这首诗深得远在美国的另一位杰出诗人艾米莉·狄金森的喜爱,并将其指定为自己葬礼上朗读的诗歌。

惭愧的是我以一本《呼啸山庄》认识了艾米莉,却不曾读过她的诗作。参观勃朗特博物馆后才得知三姐妹最早发表的作品是三人合写的诗集,她们早在写作小说前就以诗歌的形式展现了她们的创作才华。她们以男性假名发表的诗集虽然博得批评家的赞誉,却只售出两本。但这并没有击退三姐妹的创作热情,她们继续以假名投书出版社——须知她们生活的年代仍是男尊女卑的时代。三姐妹的真实身份随着《简爱》的大获成功才逐渐为世人所知,但艾米莉和安妮却早已入土,未能在有生之年见证自己的功成名就。

老人家在我耳边轻语:“最后一次了。”我立马湿了眼眶

勃朗特四姊妹虽然都英年早逝,却为世人留下了丰厚的文学遗产。据说出版界流行一句老生常谈:没人喜欢只写过一本书的作家。艾米莉·勃朗特却以一本《呼啸山庄》击碎了这一常言,以一本书奠定了她屹立于世界文坛的地位。她们姐妹的作品一再被搬上银幕、舞台,催生的传记、文学批评书籍也汗牛充栋。杨苡先生的《呼啸山庄》译本自1956年面世以来,一版再版,也成为在中国经久不衰的世界文学经典。

大英图书馆的网站有一篇博文:“呼啸着走遍世界:论艾米莉·勃朗特的翻译”。文章探讨了《呼啸山庄》如何让约克郡的旷野在大大小小的地图上有了一席之地,并在一百年间不断地把成群结队的游客吸引到偏远的小镇豪沃斯。文章指出,这一切首先要归功于《呼啸山庄》多种语言的翻译,而译者们遇到的第一个难题就是书名中的“Wuthering” 一词。Wuthering为极富地方特色的古老方言,描绘的是当地狂风肆虐的天气中大气的强烈骚动及其赋予当地荒凉旷野的一种诡异色彩。如何将这一单词的意象和声色在另一语言中恰如其分地表现出来是对译者的一个挑战。另一挑战是书中老仆人约瑟夫使用的方言,那是连母语为英语的人都难以理解的。

杨苡先生曾不止一次地回忆过如何冥思苦想《呼啸山庄》这一书名的翻译。她对梁实秋先生1942年的翻译《咆哮山庄》不甚满意,便总在心中反复推敲:“有一夜,窗外风雨交加。” 杨先生在译后记中写道,“一阵阵疾风呼啸而过,雨点洒落在玻璃窗上,宛如凯瑟琳在窗外哭泣着叫我开窗……我几乎感到我也是在当年约克郡旷野附近的那所古老的房子里。我嘴里不知不觉地念着Wuthering Heights…… 苦苦地想着该怎样确切译出它的意义,又能基本接近它的读音…… 忽然灵感从天而降,我兴奋地写下了‘呼啸山庄’四个大字!”

其实,写作也罢,翻译也罢,都离不开冥思苦想,反复推敲。杨先生回忆老师陈嘉教授的忠告:翻译外国文学作品,不但要译笔忠实,文字流畅,还要把原作中的原味译出来,对此我深以为是。在当下以“短平快”为主调的娱乐文化背景下,我曾不止一次看到过译者以翻译速度之快引以为傲的文章,也不止一次读到过诘屈聱牙、错误百出的翻译作品。其实速度从来就不应是作者或译者追求的目标。杨苡先生在后记中自谦水平不高,不谙翻译理论,但“从事翻译也好,创作也好,只求对读者负责,不粗制滥造便问心无愧”。 我想认真负责、不粗制滥造,应该是每个译者应该遵守的基本原则。

艾米莉·勃兰特仅用了不到一年的时间,就写出了一部长盛不衰的世界名著当然是神速的。但她是稀世之才,若不是英年早逝,还会给我们留下多少伟大作品?

中文版《呼啸山庄》就像一座文学的桥梁,支撑桥梁两端的是两位杰出的女性:艾米莉生于1818,杨苡生于1919;艾米莉年纪轻轻便因肺痨玉殒;杨苡经历了一个世纪的沧桑,103岁仙逝。她们建构的桥梁上,走过了数不清的读者——他们走进广袤的北英格兰旷野,走进英国工业时代的农庄,走进一个爱恨情仇的悲剧故事,一览爱的永恒与恨的杀伤…… 这座不朽的桥梁,必将永世长存。

手捧这本沉甸甸的精装大书,老人家当时一笔一画、伏案题词的景象生动再现。我们拥抱道别时,老人家在我耳边轻语:“最后一次了。” 我立马湿了眼眶。

我说不会的……

记忆是朵最芬芳的花/不断为生活添香/如果你我不再相见/让我们彼此永不相忘!

这是老人家在《呼啸山庄》扉页为我用英文题写的诗句。

我捧着书,重温美好的记忆,呼吸着生活的芬芳,思念着永不相忘的百岁好友。2023.08.08

Dana Point

2023.08.15 二稿

供图/范玮丽

编辑/韩世容