新书《千里江山图:大宋的颜色》320页,是我写的最厚的一本,但比起《千里江山图》来,它还是太轻薄了。

《千里江山图》的厚重是多方面的,今天我想说两个方面。

其一是密度。有朋友听说新书那么厚,好奇地问我:“你是怎么写那么厚的?”说完,又补充道,“我是说,一幅山水画有什么可写的?”朋友的问题具有普遍性。一般人对山水画的印象,多是气韵大于质感,一座山、一江水、一片云、一丛树,能有多少可写的?但是《千里江山图》不同,《千里江山图》的细节密度特别大,一会儿我将为读者举例说明。

其二是庄重。《千里江山图》的庄重来自于历史的悠久、艺术的张力和思想的深度,也来自于一种轻率观点的衬托。有种观点认为,《千里江山图》是伪画,理由大致是:作者希孟完成画作时才18岁,用时仅半年,这怎么可能;卷后蔡京跋文是蔡京写的没错,但并不是给《千里江山图》写的,而是作伪者从别处剪下来拼接上的。结论是,《千里江山图》不可能是宋画。

惭愧的是,我一度觉得他们说的有理。更惭愧的是,那时我还根本没有仔细看过这幅画。话说回来,也难怪人们不信《千里江山图》是宋画。它的颜色太美了。翻遍中国美术史,再找不出第二件相匹者。若是宋画,何以众星孤月?于是,就在你怀疑它美得不真时,“那种观点”趁虚而入。然而,在你仔细看过《千里江山图》的每一处细节以后,你会懂得它的静默。它是一个自足的世界,对于非议何须多言。

举几个例子来说明。

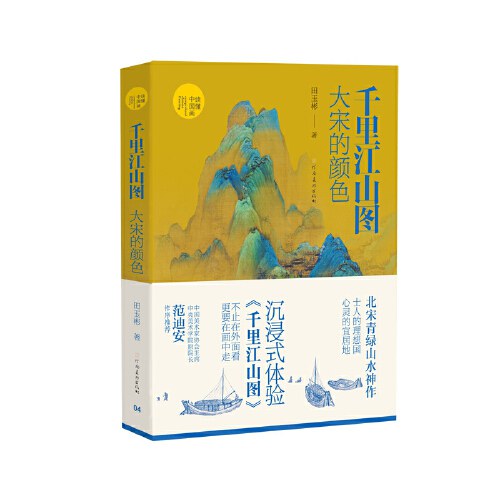

图一

请看图一。这是《千里江山图》第一段临近结尾的一个小局部(画面经过处理)。画中建筑是一座水榭。水榭前后都有拓展,前面拓展出一块大露台,后面搭出来一个大凉棚。数棵翠竹在水榭之外,为水榭增加了灵动和凉意。水榭窗边坐一人(乙),应是附近山庄的主人,他左臂搁在窗栏上,一副闲适的样子;路人甲扭头向右一瞥,正好看见坐在窗边的乙。这瞬间的一瞥并没有什么特别的意义,但是它会唤醒我们的某种日常经验,拉近我们与画中人的距离,甚至,如果你能安静地多看他一会儿,或许在某一刻内心会忽然生出巨大感动。

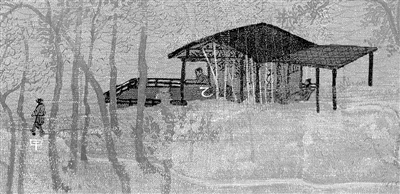

图二

图一是一个小局部,在全景中它处在什么位置呢?请看图二,画面下部,你能找到那座水榭吗?水榭还大致可辨,但是人物就几不可认了。有人说,“因为你缩小了画面,所以看不到人。”是的。看全景画面,是为了让读者大概感受一下人在天地中的比例。那么,画中人物的实际尺寸有多大呢?路人甲的身高也就七八毫米而已。可是,放大以后看,他的衣纹、步态,扭头的动作,全都细致入微、活灵活现。毕竟是千年古画,画面多有残损漫漶处,但我们仍可知道它原本是多么精细!路人甲不知为何急匆匆赶往岸边,他步子迈得很大,左腿在前,右腿在后,右脚尖点地,鞋底大半露出,在他不经意扭头瞥见窗边人时,他的脚步也丝毫未停。所以,那是匆匆的一瞥。一瞥之间,使两个生命有了交集。急忙的更急忙,安闲的更安闲,各行其是,各得其所。前面我说的“感动”正是为此,为了希孟君能把庞大世界中的一个小人儿画得如此具体、鲜活!

像这种令人感动乃至惊叹的细节,在全卷中有很多,我在书中均带读者一一细看。看得多了,有读者还会产生更深的感悟,用庄子的话来说就是:“天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿于殇子,而彭祖为夭。天地与我并生,而万物与我为一。”以往,庄子此语被认为是大小之辩,甚至被当作荒诞之言,而在顿悟之后就会知道,庄子说的根本不是大小之辩。既然万物与我为一,何来大小之别?这时,读者将会达到“天地与我并生”的至高境界。

而之所以能够产生这样大的感悟,乃是因为我们看多了微小的事物,比如,路人甲的脚后跟。当切换到全局视角时,我们即使看不到“路人甲”却也知道他的存在;当切换到局部视角时,我们不会为眼前事物所限,心中仍有天地。天地之大,脚踵之小,同时并存,你可以瞬间感受到大大小小一切的存在,那时你变得无比庞大鲜活,你的心灵就是宇宙本身。

以上,是一个人读懂《千里江山图》的最大意义。

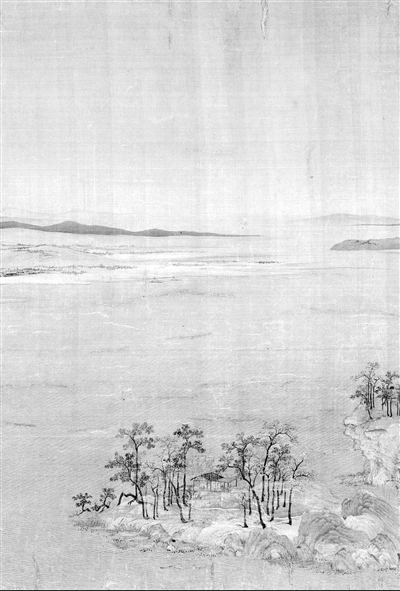

图三

除了这种看似平常实则蕴含大道的细节,还有一种细节有趣和奇妙。比如,《千里江山图》中有一座著名的长桥,长桥右边停泊着两艘大船。其中一艘的船篷上,船家晾晒着一条裤子(见图三)。那条裤子不是我们现在日常穿的这种裤子,而是半开裆裤。奇妙的是,在《清明上河图》的一艘船的篷顶上也晾晒着同样的开裆裤。在古画中,开裆裤并不少见,有因弯腰而露出屁股的,也有在干活时嫌长衣碍事而直接穿开裆裤的,也有可怜的仆从不得已只能穿开裆裤的,而在船篷上晾晒开裆裤,如此相似的细节,在古画中绝无仅有,不由得让人想到《千里江山图》和《清明上河图》这两卷同期伟大作品的神秘关系。

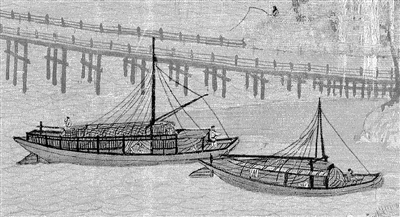

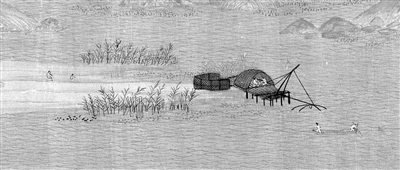

图四

除了开启智慧的细节、有趣奇妙的细节,《千里江山图》还有很多让人感到惬意和温暖的细节。比如(图四)在一处岸边,渔人在水中设置了罾网,然后两个渔人在罾棚内边喝边聊。就在他们不远处,有三个人朝他们走来。走在前面的是个大孩子,他伸手指着岸边,似在催促后面的人快走;后面一大一小,小的穿着红兜兜,正在缠磨妈妈,求抱抱,或者像哥哥一样也要妈妈快走。那时,岸边有开花的芦苇在摇曳。这样的画面无须让人思考,也谈不上多有趣味,可是沉浸其中就是会让你感到舒适,因为这种情景家常、从容、自然、明亮。

文并供图/田玉彬

编辑/韩世容